一种锅架及灶具的制作方法

本技术涉及厨房用品,尤其涉及一种锅架及灶具。

背景技术:

1、灶具是家庭日常生活中常用的一种厨房用品,灶具通常包括锅架和燃烧器,锅架环设在燃烧器的外周,用于承载锅具,燃烧器用于加热锅具。

2、然而,燃烧器工作时会产生高温烟气,烟气携带有较多的热能,但烟气与锅具的换热效率较低,导致烟气携带的热能没有得到充分利用。

技术实现思路

1、本技术提供一种锅架及灶具,可以提升烟气与锅具的换热效率,进而使得烟气携带的热能得到充分利用。

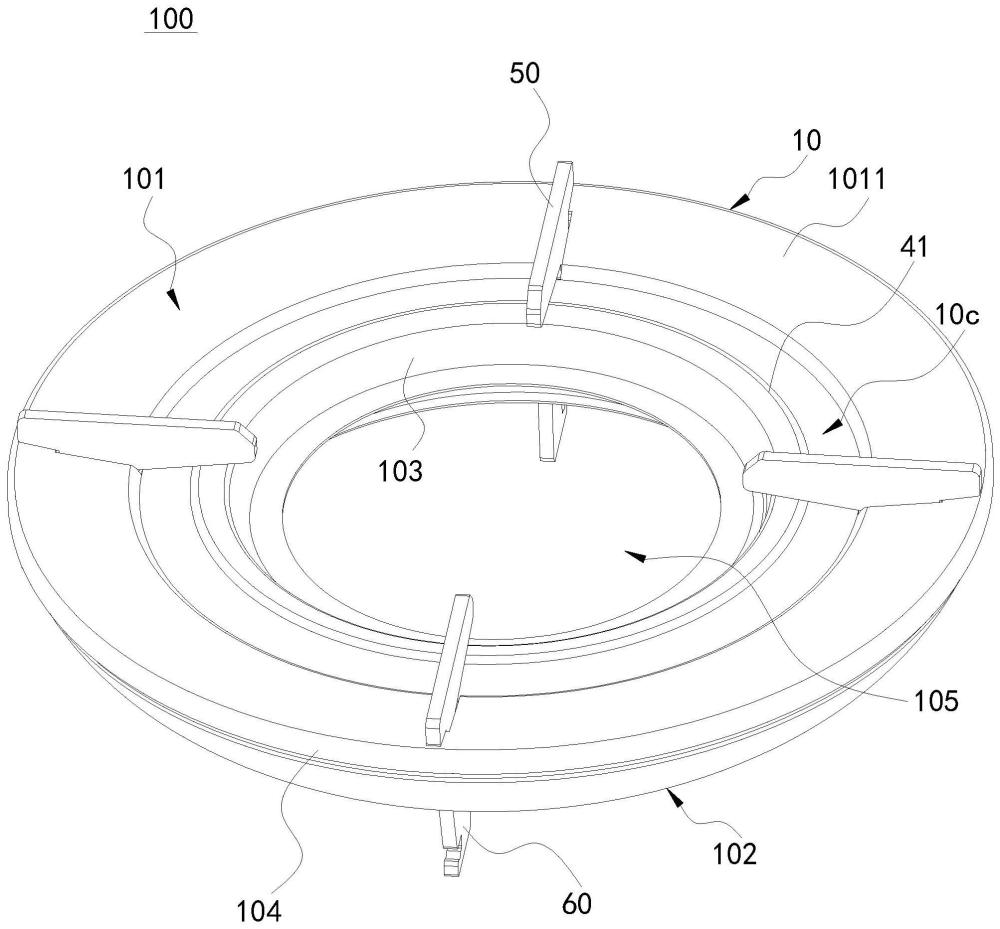

2、第一方面,本技术提供一种锅架,包括:锅架主体,所述锅架主体整体呈环状,所述锅架主体的顶部包括导流面,所述锅架主体的顶部设置有聚能沉槽以及近火凸环,所述导流面、所述聚能沉槽以及所述近火凸环向靠近所述锅架主体的内侧方向依次排布;以及,锅支脚,设置于所述锅架主体的顶部,所述锅支脚用于承载锅具;其中,所述近火凸环的凸顶与所述锅支脚的顶面在所述锅架主体的轴向上的距离,小于所述锅架主体的内边缘与所述锅支脚的顶面在所述锅架主体的轴向上的距离;所述导流面的外边缘与所述锅支脚的顶面在所述锅架主体的轴向上的距离,小于所述聚能沉槽的槽口与所述锅支脚的顶面在所述锅架主体的轴向上的距离。

3、在本技术一些实施例中,所述导流面由所述锅架主体的外边缘向所述锅架主体的内边缘倾斜向下延伸。导流面可以更好的引导烟气从导流面的内边缘向上流动至导流面的外边缘处,可以增加烟气对锅具底面的冲击强度,进而进一步提升烟气与锅具的换热效率。

4、在本技术一些实施例中,所述导流面由所述锅架主体的外边缘倾斜向下延伸至与所述聚能沉槽的槽壁面连接。使得从聚能沉槽中流出的烟气可以直接沿着导流面继续向上流动,使得烟气可以更加顺畅的向上流动,进一步增加烟气对锅具底面的冲击强度。

5、在本技术一些实施例中,所述导流面与所述锅支脚的顶面形成的夹角为α1,0度≤α1≤45度。在保证导流面可以引导烟气向上流动的基础上,不需要锅架主体具有足够的厚度来设置导流面。

6、在本技术一些实施例中,沿所述锅架主体的径向,所述锅架主体的长度为r,所述导流面的长度为r1,0.1r≤r1≤0.8r。保证导流面沿锅架主体的径向的长度够长,同时保证锅架主体的顶部具有足够的剩余面积设置其他结构。

7、在本技术一些实施例中,所述聚能沉槽的深度为h,2毫米≤h≤16毫米。保证聚能沉槽具有足够的深度,使得聚能沉槽可以引导烟气形成涡流,同时防止聚能沉槽的深度过大需要锅架主体具有较厚的厚度。

8、在本技术一些实施例中,所述聚能沉槽的槽口的槽宽大于所述聚能沉槽的槽底的槽宽。使得烟气流动至聚能沉槽的槽底后可以顺利通过聚能沉槽的槽口流出聚能沉槽,防止大量烟气聚集在聚能沉槽的槽底无法排出。

9、在本技术一些实施例中,沿所述聚能沉槽的深度方向,所述聚能沉槽的槽宽逐渐减小。使得聚能沉槽的槽壁具有良好的导流作用,可以进一步增强燃烧空间内烟气的扰动,从而使得烟气可以在燃烧空间内停留更长时间,进而进一步提升烟气与锅具的换热效率。

10、在本技术一些实施例中,所述聚能沉槽与所述锅架主体的内边缘在所述锅架主体的径向上的距离,小于所述聚能沉槽与所述锅架主体的外边缘在所述锅架主体的径向上的距离。聚能沉槽更靠近锅架主体的内边缘设置,使得温度较高的烟气可以先经过聚能沉槽后再向外排出,使得温度较高的烟气可以在燃烧空间内停留更长时间,进一步提升烟气与锅具的换热效率。

11、在本技术一些实施例中,所述近火凸环的凸顶与所述锅支脚的顶面在所述锅架主体的轴向上的距离为d2,5毫米≤d2≤15毫米。使得近火凸环可以对烟气起到良好的阻挡作用,同时防止近火凸环可能会影响烟气从燃烧空间中顺利排出。

12、在本技术一些实施例中,所述近火凸环包括靠近所述锅架主体的内边缘的第一侧面,所述第一侧面由所述近火凸环的凸顶倾斜向下延伸至所述锅架主体的内边缘。使得第一侧面可以更好的引导烟气从锅架主体的内边缘向上流动至近火凸环的凸顶,使得烟气沿第一侧面流动时具有向上流动的趋势,可以增加烟气对锅具底面的冲击强度,进而进一步提升烟气与锅具的换热效率。

13、在本技术一些实施例中,所述第一侧面与所述锅支脚的顶面形成的夹角为α2,10度≤α2≤25度。在保证第一侧面可以引导烟气向上流动的基础上,不需要锅架主体具有足够的厚度来设置第一侧面。

14、在本技术一些实施例中,沿所述锅架主体的径向,所述锅架主体的长度为r,所述第一侧面的长度为r2,0.1r≤r2≤0.8r。保证第一侧面沿锅架主体的径向的长度够长,同时保证锅架主体的顶部具有足够的剩余面积设置其他结构。

15、在本技术一些实施例中,所述近火凸环包括靠近所述聚能沉槽的第二侧面,所述第二侧面由所述近火凸环的凸顶延伸至与所述聚能沉槽的槽壁面连接。使得越过近火凸环的烟气可以直接向下流动至聚能沉槽中,使得烟气可以更加顺畅的向下流动。

16、在本技术一些实施例中,所述近火凸环设置有一个;或者,所述近火凸环设置有多个,且多个所述近火凸环沿所述锅架主体的径向间隔排布。近火凸环设置一个时,可以减少近火凸环的数量,降低锅架的生产工艺难度和生产成本;近火凸环设置多个时,多个近火凸环可以依次阻挡向外流动的烟气,可以使得烟气可以在燃烧空间内停留更长时间。

17、在本技术一些实施例中,所述近火凸环的凸顶与所述锅支脚的顶面在所述锅架主体的轴向上的距离,小于所述导流面的内边缘与所述锅支脚的顶面在所述锅架主体的轴向上的距离,且大于所述导流面的外边缘与所述锅支脚的顶面在所述锅架主体的轴向上的距离。使得越过近火凸环的烟气在向导流面流动时,可以先沿着近火凸环向下流动,再沿着导流面向上运动至更高的位置,使得烟气流动过程中进行更多次迂回流动,进而使得烟气在流动过程中更易形成涡流,可以增强燃烧空间内烟气的扰动,从而使得烟气可以在燃烧空间内停留更长时间,进而进一步提升烟气与锅具的换热效率。

18、在本技术一些实施例中,所述近火凸环、所述聚能沉槽以及所述导流面中至少一者沿所述锅架主体的周向延伸。使得朝多个方向向外流动的烟气可以经过近火凸环、聚能沉槽以及导流面中至少一者的作用,可以进一步提升烟气与锅具的换热效率。

19、在本技术一些实施例中,所述近火凸环、所述聚能沉槽以及所述导流面中至少一者沿所述锅架主体的周向延伸一圈。使得朝各个方向向外流动的烟气可以经过近火凸环、聚能沉槽以及导流面中至少一者的作用,可以进一步提升烟气与锅具的换热效率。

20、在本技术一些实施例中,所述锅支脚与所述导流面连接。可使得导流面与锅支脚的顶面在锅架主体的轴向上的距离为预设距离,从而使得锅架的制造更加方便。

21、在本技术一些实施例中,所述锅支脚沿所述锅架主体的径向延伸,且所述锅支脚在所述锅架主体上的投影的部分与所述聚能沉槽重叠。使得聚能沉槽的部分被锅支脚遮挡,当烟气在聚能沉槽被锅支脚遮挡的部分中沿着聚能沉槽的槽壁向上流动时,烟气被锅支脚阻挡,使得烟气会向锅支脚的两侧以及锅架主体的内侧流动,可以增强燃烧空间内烟气的扰动,进而使得烟气可以在燃烧空间内停留更长时间。

22、在本技术一些实施例中,所述锅支脚从所述聚能沉槽的上方横跨过所述聚能沉槽。使得聚能沉槽中与锅支脚位置相对的部分可以被锅支脚完全遮挡,从而使得更多流动至聚能沉槽中的烟气可以被锅支脚阻挡,进而可以进一步增强燃烧空间内烟气的扰动,进而使得烟气可以在燃烧空间内停留更长时间。

23、在本技术一些实施例中,所述锅架主体包括:上板,包括所述顶部;下板,位于所述上板的下方,所述下板与所述上板连接,且与所述上板围合形成隔热腔。隔热腔可以起到隔热作用,隔热腔可以阻挡燃烧空间的热量向外散失,从而减少燃烧器的热能损失,可以进一步地提高燃烧器的整体热效率。

24、第二方面,本技术提供一种灶具,包括燃烧器以及如上述实施例中任一项所述的锅架,所述锅架的中心通孔用于容置所述燃烧器。

25、本技术的有益效果为:近火凸环的凸顶高于锅架主体的内边缘,使得近火凸环可以对向外流动的烟气起到阻挡作用,可以增加烟气在燃烧空间内的停留时间,此外,近火凸环可以阻止烟气的热量向外辐射,从而可以提升烟气与锅具的换热效率;聚能沉槽为形成于锅架主体的顶部的槽形结构,聚能沉槽的槽口朝上,烟气在排出燃烧空间的过程中,烟气越过近火凸环并流动至聚能沉槽处时,烟气先向下流动至聚能沉槽的槽底,再向上爬升出聚能沉槽,使得烟气流动过程中进行更多次迂回流动,进而使得烟气在流动过程中更易形成涡流,可以增强燃烧空间内烟气的扰动,从而使得烟气可以在燃烧空间内停留更长时间,进而进一步提升烟气与锅具的换热效率,进而使得烟气携带的热能得到充分利用;此外,聚能沉槽还可以用于容置从锅具外溢的液体,避免液体流至燃烧器的火孔处堵塞火孔;此外,导流面可以引导烟气向外排出,导流面的外边缘高于聚能沉槽的槽口,使得从聚能沉槽中向上流出聚能沉槽的烟气,可以继续沿着导流面向上流动,可以进一步增加烟气对锅具底面的冲击强度,进而进一步提升烟气与锅具的换热效率;此外,导流面、聚能沉槽以及近火凸环这三者可以相结合,依次作用于向外流动的烟气,可以进一步提升烟气与锅具的换热效率。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!