一种多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵及运行方法

1.本发明涉及太阳能开发利用技术领域,尤其涉及一种多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵及运行方法。

背景技术:

2.传统的制冷制热装置例如空调,大多采用对环境有害的工质。随着人们对环境保护意识的日益增强,采用其他对环境友好且可再生的能源成为趋势。其中,太阳能作为清洁无污染的绿色能源,受到广泛的关注。

3.目前,太阳能热泵技术已被广泛运用。例如,公告号为cn1460825、cn203224067u和cn205783976u,均提供了太阳能热泵及其相应产品的已知实施例。不过,这些已知实施例存在如下问题:

4.(1)、由于太阳能不稳定,需要增设辅助热源或辅助系统,节能性不佳;

5.(2)、高层建筑用于安装太阳能装置的空间太小,适用性不佳;

6.(3)、如果全部采用太阳能,需较大的采集和蓄能装置,经济性不佳;

7.(4)、只能即时即用,在没有太能辐射时,只能采用电能驱动,续航能力不佳。

技术实现要素:

8.基于前述的现有技术缺陷,本发明实施例提供了一种多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵及运行方法,可较佳的解决上述问题。

9.为了实现上述目的,本发明提供了如下的技术方案。

10.一种多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵,用于为目标空间提供所需冷热负荷;包括:太阳能集热模块、吸收式模块和压缩式模块;

11.所述吸收式模块被太阳能集热模块提供的热能驱动而执行吸收式循环,所述压缩式模块被电能驱动而执行压缩式循环,目标空间的冷热负荷由吸收式循环和压缩式循环至少之一承担;

12.所述吸收式模块和压缩式模块均包含有蓄存装置;

13.所述蓄存装置用于在有太阳能但目标空间无冷热负荷需求时将太阳能以化学能的形式存储在其中;

14.所述蓄存装置还用于在单一的吸收式循环或者吸收式循环与压缩式循环共同作用的供应量高于目标空间的冷热负荷时将多余的能量以化学能的形式存储在其中;

15.所述蓄存装置还用于在单一的吸收式循环或者吸收式循环与压缩式循环共同作用的供应量低于目标空间的冷热负荷,或者太阳能无力驱动吸收式循环时将存储在其中的能量释放。

16.一种如上述实施例所述的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵的运行方法,当有太阳能辐射但目标空间无冷热负荷需求时,所述热泵运行吸收式蓄能模式,蓄存装置将太阳能以化学能的形式存储起来。

17.本发明能够有效提高太阳能热泵技术的节能性、适用性、经济性和稳定性。

附图说明

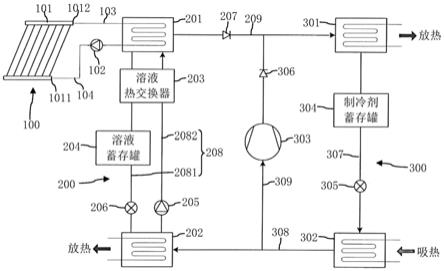

18.图1为本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵的结构示意图;

19.图2为本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵处于吸收式蓄能模式时的结构示意图;

20.图3为本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵处于吸收式蓄能-吸收式热泵模式时的结构示意图;

21.图4为本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵处于吸收式热泵模式时的结构示意图;

22.图5为本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵处于吸收式释能-吸收式热泵模式时的结构示意图;

23.图6为本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵处于吸收式热泵-压缩式热泵模式时的结构示意图;

24.图7为本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵处于吸收式蓄能-吸收式热泵-压缩式热泵模式时的结构示意图;

25.图8为本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵处于吸收式释能-吸收式热泵-压缩式热泵模式时的结构示意图;

26.图9为本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵处于吸收式释能模式时的结构示意图;

27.图10为本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵处于吸收式释能-压缩式热泵模式时的结构示意图;

28.图11为本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵处于压缩式热泵模式时的结构示意图。

具体实施方式

29.本发明实施例提供了一种用于为目标空间(例如办公建筑、居民住宅、冷藏室,等等)提供所需冷热负荷的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵,以及该热泵适应不同场景以发挥最佳能耗的运行方法。

30.如图1至图11所示,所述热泵包括太阳能集热模块100、吸收式模块200、压缩式模块300。其中,吸收式模块200能被太阳能集热模块100提供的热能驱动而执行吸收式循环,压缩式模块300能被电能驱动而执行压缩式循环。

31.目标空间的冷热负荷由吸收式循环和压缩式循环至少之一承担,包括:单一的吸收式循环来承担目标空间的冷热负荷、单一的压缩式循环来承担目标空间的冷热负荷,以及吸收式循环和压缩式循环共同承担目标空间的冷热负荷。

32.已知的,太阳能的辐射强度和时间是有时效性的,而目标空间对冷热负荷的需求具有随机性和不可预测性。因此,传统的太阳能热泵技术采用即时即用的方式,无法较佳的适应不同工况。

33.举例,以居民住宅为例,在夏季正午时分,太阳能强度最强,太阳能热泵持续向居

民住宅输入冷量,但居民住宅空置,并无冷负荷需求。而在夜晚,无太阳能,太阳能热泵不能向居民住宅输入冷量,此时用户只能开启空调制冷。如此,造成了在不需要冷量时却持续产生的大量冷量,而在需要冷量时却不能产生冷量的问题。

34.有鉴于此,本发明实施例的热泵,吸收式模块200和压缩式模块300均包含有蓄存装置(分别为下文所述的溶液蓄存罐204和制冷剂蓄存罐304),可在冷热负荷的输入量大于目标空间的需求量时,将多出的能量以化学能的形式存储起来,待后续单独释放,或者与吸收式循环和压缩式循环结合释放,以将能量搬运至需要的时间点使用,达到尽可能多的利用太阳能、减少使用电能的节能目的。

35.下面结合附图,对本发明的热泵所包含的太阳能集热模块100、吸收式模块200、压缩式模块300的具体结构做详细说明。具体如下:

36.太阳能集热模块100包括:太阳能集热器101和水泵102。

37.吸收式模块200包括:发生器201、吸收器202、溶液热交换器203、溶液蓄存罐204、溶液泵205、第一节流阀206。

38.压缩式模块300:冷凝器301、蒸发器302、压缩机303、制冷剂蓄存罐304、第二节流阀305。

39.上述结构的具体连接关系如下:

40.太阳能集热器101具有集热进口1011和集热出口1012。

41.发生器201的管程入口端通过进水管103与集热出口1012连通,管程出口端通过回水管104与集热进口1011连通,水泵102设在进水管103或回水管104上。进水管103、回水管104构成集热循环管路,太阳能集热器101、水泵102、进水管103、回水管104及发生器201构成集热循环。

42.发生器201的壳程通过溶液循环管路208与吸收器202的壳程连通,溶液热交换器203设在溶液循环管路208上。溶液循环管路208包括两个支路:浓溶液管路2081和稀溶液管路2082。发生器201的壳程的第一出口端通过浓溶液管路2081与吸收器202的壳程的第一入口端连通,吸收器202的壳程出口端通过稀溶液管路2082与发生器201的壳程入口端连通。发生器201通过浓溶液管路2081向吸收器202输送浓溶液,吸收器202通过稀溶液管路2082向发生器201输送稀溶液。溶液蓄存罐204、第一节流阀206设在浓溶液管路2081上,溶液泵205设在稀溶液管路2082上。溶液蓄存罐204位于溶液热交换器203和吸收器202之间,第一节流阀206位于溶液蓄存罐204与吸收器202之间,溶液泵205位于溶液热交换器203和吸收器202之间。

43.发生器201的壳程的第二出口端通过制冷剂蒸气管路209与冷凝器301的壳程入口端连通。在一个实施例中,吸收式模块200还可以第一单向阀207,第一单向阀207设在制冷剂蒸气管路209上,用于允许制冷剂蒸气由发生器201向冷凝器301流动,而抑制制冷剂蒸气由冷凝器301向发生器201的反向流动。

44.冷凝器301的壳程出口端通过液态制冷剂管路307与蒸发器302的壳程入口端连通,制冷剂蓄存罐304、第二节流阀305设在液态制冷剂管路307上,制冷剂蓄存罐304位于冷凝器301与第二节流阀305之间。

45.蒸发器302的壳程出口端通过第一气态制冷剂管路308与吸收器202的壳程的第二入口端连通。第一气态制冷剂管路308与制冷剂蒸气管路209之间设有第二气态制冷剂管路

309,压缩机303设在第二气态制冷剂管路309上,第二气态制冷剂管路309与制冷剂蒸气管路209的连接点位于第一单向阀207与冷凝器301之间。在一个实施例中,压缩式模块300还可以包括第二单向阀306,第二单向阀306位于压缩机303排气口下游,用于允许气态制冷剂由压缩机303向冷凝器301流动,而抑制气态制冷剂由冷凝器301向压缩机303的反向流动。

46.上述是以壳管式发生器、吸收器为例进行的说明。但值得注意的是,实际中发生器、吸收器的具体形式并不限于上述实施例。在其他实施例中,例如板式、套管式、喷淋式、满液式、降膜式、微通道式发生器和吸收器,也是可行的,本实施例对此不作限定。

47.本发明实施例的热泵的工作原理如下:

48.在水泵102、溶液泵205、压缩机303均运行的情况下(对应下文本发明实施例的热泵运行在吸收式热泵-压缩式热泵模式、吸收式蓄能-吸收式热泵-压缩式热泵模式或吸收式释能-吸收式热泵-压缩式热泵模式时的场景),太阳能集热器101接收太阳能的辐射,对发生器201内的稀溶液(例如溴化锂溶液)进行加热。稀溶液中的水蒸发,产生制冷剂蒸气。制冷剂蒸气经制冷剂蒸气管路209排出,与压缩机303排气口排出的气态制冷剂混合,一起进入冷凝器301,经冷凝器301管程中流动的冷却水的冷却作用凝结成液态制冷剂。液态制冷剂依次经过制冷剂蓄存罐304和第二节流阀305进入蒸发器302,在蒸发器302中完成蒸发吸热,实现制冷,变成气态制冷剂。气态制冷剂分为两路,一路进入压缩机303被压缩后重新形成液态制冷剂,液态制冷剂随后再进入冷凝器301,另一路进入吸收器202被浓溶液吸收,将浓溶液稀释,稀释后的浓溶液经溶液泵205升压后经溶液热交换器203进入发生器201。此致,完成压缩式回路和吸收式回路的循环。

49.发生器201产生制冷剂蒸气后,溶液的浓度增大。浓溶液依次经溶液热交换器203和溶液蓄存罐204,在第一节流阀206降压,然后进入吸收器202中,用于吸收来自于蒸发器302的气态制冷剂。溶液蓄存罐204和制冷剂蓄存罐304用于存储多余的能量(包括太阳能和压缩能),具体为将多余的能以化学能的形式存储在溶液蓄存罐204和制冷剂蓄存罐304,待后续太阳能较弱或无太阳能时释放,以便为目标空间供冷或供热。

50.本发明实施例的热泵既可以是实现制冷,也可以实现制热。制冷时,冷凝器301和吸收器202对外放热,被外界的冷却介质(水、空气、土壤等)带走,蒸发器302产生冷水或冷风。制热时,蒸发器302从低位热源(水、空气、土壤等)中取热,冷凝器301和吸收器202产生热水或热风。本文实施例主要以系统制冷作为主述场景进行描述,但基于上述描述可知,本实施例不因此而受到限制。

51.本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵能够根据太阳能辐射强度、空气温度和负荷需求运行在不同的模式。通过水泵102、溶液泵205、压缩机303的启停,在多种模式之间切换,实现能量的成分利用。

52.在上述中,太阳能辐射强度、空气温度和负荷需求,实质上反映太阳能供给量与冷热负荷需求量之间的供求关系。当太阳能辐射强度较强,足以支撑目标空间所需的冷热负荷时,具体为:太阳能集热模块提供的热量大于目标空间所需的冷热负荷量,则本发明实施例的热泵可以运行在吸收式模式。而当太阳能强度较弱,不足以向目标空间提供所需的冷热负荷时,具体为:太阳能集热模块提供的热量小于目标空间所需的冷热负荷量,则本发明实施例的热泵可运行在吸收式释能模式,由预先存储的太阳能供应目标空间的部分冷热负荷,再由压缩式热泵弥补目标空间剩余冷热负荷需求。

53.也就是说,在某些实施例中,吸收式模块200可以被太阳能驱动执行吸收式循环,压缩式模块300不必被电能驱动。实质上,也就是仅由太阳能集热模块100即可承担目标空间的冷热负载,而无需电能介入驱动压缩式模块300。

54.在上述实施例中,太阳能不仅能满足吸收式模块200和压缩式模块300的驱动需求,同时还有所剩余。因此,在太阳能驱动吸收式模块200执行吸收式循环可以满足目标空间的冷热需求后,多余的太阳能被存储在蓄存装置(溶液蓄存罐204和制冷剂蓄存罐304)中。

55.在另一些实施例中,太阳能集热模块100吸收的太阳能强度不足以支撑吸收式模块200时,则由蓄存装置存储的能量进行冷热供应,并由电能介入驱动压缩式模块300执行压缩式循环来弥补剩余的不足负荷。

56.下面具体介绍本发明实施例的热泵运行在各个模式下的情形。

57.承接上文描述,太阳能辐射强度的变化会造成驱动能源中,太阳能比例的变化。而外界的空气温度可以反映目标空间的冷热负荷需求,并且对热泵制冷制热量造成影响。结合这些因素,通过水泵102、溶液泵205、压缩机303的启停实现运行模式的切换。

58.1、吸收式蓄能模式

59.当有太阳能但目标空间无冷热负荷需求时,可以运行吸收式蓄能模式。如图2所示,太阳能以化学能的形式存储在蓄存装置中,具体为存储在溶液蓄存罐204的浓溶液和制冷剂蓄存罐304的液态制冷剂里。溶液蓄存罐204和制冷剂蓄存罐304里的液位越高,则蓄存的能量越多。

60.该模式下,热泵的工作过程如下:

61.压缩机303关闭,水泵102和溶液泵205运行。太阳能集热器101接收太阳能辐射,加热太阳能集热器101中的水。在水泵102的作用下,太阳能集热器101中的热水进入发生器201,对发生器201中的稀溶液进行加热,产生的制冷剂蒸气经制冷剂蒸气管路209进入冷凝器301放热,形成高温高压的液态制冷剂,液态制冷剂经液态制冷剂管路307进入制冷剂蓄存罐304,存储。与此同时,发生器201中的溶液浓度增大,变为浓溶液,经浓溶液管路2081进入溶液蓄存罐204中,存储。

62.该模式为蓄能过程,不对外供应冷热负荷。因此,吸收式循环和压缩式循环均不运行,能耗量较低。

63.2、吸收式蓄能-吸收式热泵模式

64.当太阳能辐射较强的时候,太阳能集热器101产生的热水温度较高,吸收式循环的性能较好,单一吸收式循环即可满足目标空间的冷热负荷,此时可运行吸收式蓄能-吸收式热泵模式,压缩机303停止运行,以节省电耗。并且还能将多余的太阳能以化学能的形式存储在蓄存装置中。

65.具体的,当目标空间有冷热负荷需求且太阳能集热模块100可提供的热量大于目标空间所需冷热负荷时,具体应用场景包括:太阳能辐射强度较强时例如晚春、夏季、早秋,或者太阳能辐射强度相对较强而目标空间冷热负荷需求较低时例如中春或中秋时节。上述场景中,太阳能供给量足以支撑目标空间的冷热负荷需求,还有剩余。则太阳能在驱动吸收式循环来单独承担目标空间的冷热负荷后仍有剩余,蓄存装置将多余的太阳能以化学能的形式存储起来。

66.如图3所示,为本发明实施例的热泵运行在吸收式蓄能-吸收式热泵模式时的结构示意图。此时,吸收式模块200由太阳能驱动,压缩式模块300不运行。单一的吸收式循环即可满足目标空间的冷热负荷需求,并且还能将多余的太阳能以化学能的形式存储在溶液蓄存罐204的浓溶液和制冷剂蓄存罐304的液态制冷剂里。

67.该模式下,热泵的工作过程如下:

68.太阳能集热器101接收太阳能辐射,加热太阳能集热器101中的水。在水泵102的作用下,太阳能集热器101中的热水进入发生器201,对发生器201中的稀溶液进行加热,产生的制冷剂蒸气经制冷剂蒸气管路209进入冷凝器301放热,形成高温高压的液态制冷剂。与此同时,发生器201中的溶液浓度增大,变为浓溶液,经浓溶液管路2081进入溶液蓄存罐204中。其中一部分浓溶液存储在溶液蓄存罐204中,另一部分浓溶液经第一节流阀206降压后进入吸收器202。

69.液态制冷剂经液态制冷剂管路307进入制冷剂蓄存罐304,一部分液态制冷剂存储在制冷剂蓄存罐304中,另一部分排出。排出的液态制冷剂经第二节流阀305降压后进入蒸发器302,完成蒸发吸热制冷,重新变为气态制冷剂。气态制冷剂经第一气态制冷剂管路308进入吸收器202,对吸收器202中的浓溶液进行稀释,形成稀溶液。在溶液泵205的作用下,将稀溶液泵205回至发生器201中。浓溶液和稀溶液在溶液热交换器203中完成热量交换。

70.由此,在整个循环过程中,仅吸收式循环运行,而无需电能介入驱动压缩式循环,电耗量较低。

71.3、吸收式热泵模式

72.当太阳能辐射较强的时候,太阳能集热器产生的热水温度较高,吸收式循环的性能较好,单一的吸收式循环即可满足目标空间的冷热负荷、但没有多余的太阳能用于蓄存时,此时可运行吸收式热泵模式,压缩机303停止运行,如图4所示。

73.此时,单一的吸收式循环刚好满足目标空间的冷热负荷,蓄存装置不蓄存能量。或者,也可以说,目标空间有冷热负荷需求且太阳能集热模块100提供的热量大致等于目标空间的冷热负荷,单一吸收式循环即可满足目标空间的冷热负荷,但又没有多余的太阳能可供蓄存,则太阳能驱动吸收式循环单独承担目标空间的冷热负荷后没有剩余,蓄存装置不存储太阳能。

74.在本实施例中,“刚好满足”与“大致等于”可作同义理解。也就是,太阳能的供应量与目标空间对冷热负荷的需求量一致,具体可以为,太阳能的供应量与目标空间对冷热负荷的需求量之间的差额比例θ在0-10%之间,所述差额比例θ为太阳能的供应量与目标空间对冷热负荷的需求量之间的差值绝对值与目标空间对冷热负荷的需求量之间的比值,具体公式如下:

75.θ=|太阳能供应量-目标空间的冷热负荷需求量|/目标空间的冷热负荷需求量

76.也就是,当差额比例θ在0-10%之间时,即可认为单一的吸收式循环刚好满足目标空间的冷热负荷,或者太阳能集热模块100提供的热量大致等于目标空间的冷热负荷。

77.该模式下,热泵的工作过程如下:

78.太阳能集热器101接收太阳能辐射,加热太阳能集热器101中的水。在水泵102的作用下,太阳能集热器101中的热水进入发生器201,对发生器201中的稀溶液进行加热,产生的制冷剂蒸气经制冷剂蒸气管路209进入冷凝器301放热,形成高温高压的液态制冷剂。与

此同时,发生器201中的溶液浓度增大,变为浓溶液。浓溶液经溶液蓄存罐204后全部排出,再经第一节流阀206降压后进入吸收器202。

79.液态制冷剂经制冷剂蓄存罐304后全部排出,再经第二节流阀305降压后进入蒸发器302,完成蒸发吸热制冷,重新变为气态制冷剂。气态制冷剂经第一气态制冷剂管路308进入吸收器202,对吸收器202中的浓溶液进行稀释,形成稀溶液。在溶液泵205的作用下,将稀溶液泵205回至发生器201中。完成整个吸收式循环。

80.同样的,在该模式下,仅吸收式循环运行,无需电能介入驱动压缩式循环,电耗量较低。

81.4、吸收式释能-吸收式热泵模式

82.当单一的吸收式循环无法满足目标空间的冷热负荷、且有蓄存能量可用时,此时可运行吸收式释能-吸收式热泵模式。如图5所示,该模式下,压缩机停止运行,以节省电耗,蓄存装置将蓄存的热化学能释放利用。释能时,制冷剂蓄存罐304中的液位降低,蒸发器302的制冷剂流量增大,从而增加制冷量。

83.该模式适用于目标空间有冷热负荷需求且太阳能集热模块100提供的热量小于目标空间的冷热负荷且蓄存装置中存储有能量的场景,此时,单一的吸收式循环无法满足目标空间的冷热负荷,但有蓄存能量可用,则由太阳能驱动吸收式循环与蓄存装置释放的能量来共同承担目标空间的冷热负荷。

84.该模式下,热泵的工作过程如下:

85.太阳能集热器101接收太阳能辐射,加热太阳能集热器101中的水。在水泵102的作用下,太阳能集热器101中的热水进入发生器201,对发生器201中的稀溶液进行加热,产生的制冷剂蒸气经制冷剂蒸气管路209进入冷凝器301放热,形成高温高压的液态制冷剂。与此同时,发生器201中的溶液浓度增大,变为浓溶液。新生成的浓溶液与溶液蓄存罐204中预存的浓溶液混合后一起排出,第一节流阀206降压后进入吸收器202。

86.由冷凝器301排出的液态制冷剂与制冷剂蓄存罐304中预存的液态制冷剂混合后一起排出,经第二节流阀305降压后进入蒸发器302,完成蒸发吸热制冷,重新变为气态制冷剂。气态制冷剂经第一气态制冷剂管路308进入吸收器202,对吸收器202中的浓溶液进行稀释,形成稀溶液。在溶液泵205的作用下,将稀溶液泵205回至发生器201中。完成整个吸收式循环。

87.同样的,在该模式下,仅吸收式循环运行,无需电能介入驱动压缩式循环,电耗量较低。

88.5、吸收式热泵-压缩式热泵模式

89.当单一的吸收式循环无法满足目标空间的冷热负荷、且蓄存装置的蓄存量已达饱和或无过多能量蓄存时,则运行吸收式热泵-压缩式热泵模式。此时,蓄存装置无需蓄能或释能。如图6所示,通过电能驱动的压缩式热泵来补充不足的冷热负荷量。由于该模式也充分地利用了太阳能资源,所以与传统电动热泵相比,其电耗仍然较低。

90.该模式适用于目标空间有冷热负荷需求且单一吸收式循环小于目标空间的冷热负荷且蓄存装置的蓄存量已达饱和或无过多能量可供蓄存的场景,由太阳能驱动吸收式循环与电能驱动压缩式循环共同承担目标空间的冷热负荷。

91.该模式的具体应用场景包括:太阳能辐射强度虽然较强但目标空间需求量巨大,

或者太阳能集热面积较小。上述场景中,太阳能集热模块100提供的热量不足以支撑目标空间的冷热负荷,则通过电能驱动压缩式模块300执行压缩式循环来补充或弥补不足的制冷制热量。

92.值得注意的是,该模式下,蓄存装置中蓄存有能量,且蓄存的能量达到饱和状态。而之所以不用蓄存装置中的能量来补充不足的冷热负荷量的原因在于,此时仍有太阳能可利用,则可充分利用太阳能,将蓄存的能量留在无太阳能例如夜晚时使用。这样,在有太阳能可利用但太阳能不足时,选择由压缩式循环来补充不足的冷热负荷量,可实现资源的合理调配。

93.该模式下,热泵的工作过程如下:

94.太阳能集热器101接收太阳能的辐射,加热太阳能集热器101中的水。在水泵102的作用下,太阳能集热器101中的热水进入发生器201,对发生器201内的稀溶液进行加热,产生的制冷剂蒸气进入制冷剂蒸气管路209中。制冷剂蒸气经制冷剂蒸气管路209排出,与压缩机303排气口排出的气态制冷剂混合,一起进入冷凝器301,经冷凝器301管程中流动的冷却水的冷却作用下凝结成液态制冷剂。液态制冷剂经过制冷剂蓄存罐304后排出,制冷剂蓄存罐304中原本蓄存的液态制冷剂的量保持不变,排出的液态制冷剂经第二节流阀305后进入蒸发器302,在蒸发器302中完成蒸发吸热,实现制冷,变成气态制冷剂。气态制冷剂分为两路,一路进入压缩机303被压缩后重新形成液态制冷,液态制冷剂随后再进入冷凝器301,另一路进入吸收器202被浓溶液吸收,将浓溶液稀释,稀释后的浓溶液经溶液泵205升压后经溶液热交换器203进入发生器201。此致,完成压缩式回路和吸收式回路的循环。

95.发生器201产生制冷剂蒸气后,溶液的浓度增大。浓溶液经浓溶液管路2081进入溶液蓄存罐204后排出,溶液蓄存罐204中原本蓄存的浓溶液的量保持不变,排出的浓溶液经第一节流阀206降压进入吸收器202中,用于吸收来自于蒸发器302的气态制冷剂。

96.该模式下,压缩机303也开启工作。不过,由于该模式也充分利用了太阳能资源,因此与传统的电驱热泵相比,电耗仍然较低。

97.6、吸收式蓄能-吸收式热泵-压缩式热泵模式

98.当单一的吸收式循环无法满足目标空间的冷热负荷、所蓄存的能量已耗尽、且吸收式热泵-压缩式热泵模式的供应量又高于目标空间的冷热负荷时,则运行吸收式蓄能-吸收式热泵-压缩式热泵模式,如图7所示。

99.该模式适用于目标空间有冷热负荷需求且单一的吸收式循环小于目标空间的冷热负荷而吸收式热泵-压缩式热泵模式的供应量又大于目标空间的冷热负荷且蓄存装置中存储的能量已耗尽的场景,则由太阳能驱动吸收式循环与电能驱动压缩式循环共同承担目标空间的冷热负荷,蓄存装置将多余的能量以化学能的形式存储起来。

100.也就是,太阳能驱动吸收式循环与电能驱动压缩式循环所产生的冷热供应量,大于目标空间的冷热负荷。则蓄存装置可以将多出部分的能量以化学能的形式存储在其中,以待后续使用。

101.该模式下,热泵的工作过程如下:

102.太阳能集热器101接收太阳能的辐射,加热太阳能集热器101中的水。在水泵102的作用下,太阳能集热器101中的热水进入发生器201,对发生器201内的稀溶液进行加热,产生的制冷剂蒸气进入制冷剂蒸气管路209中。制冷剂蒸气经制冷剂蒸气管路209排出,与压

缩机303排气口排出的气态制冷剂混合,一起进入冷凝器301,经冷凝器301管程中流动的冷却水的冷却作用下凝结成液态制冷剂。液态制冷剂进入制冷剂蓄存罐304后,一部分留存在制冷剂蓄存罐304中,一部分排出,排出的液态制冷剂经第二节流阀305后进入蒸发器302,在蒸发器302中完成蒸发吸热,实现制冷,变成气态制冷剂。气态制冷剂分为两路,一路进入压缩机303被压缩后重新形成液态制冷,液态制冷剂随后再进入冷凝器301,另一路进入吸收器202被浓溶液吸收,将浓溶液稀释,稀释后的浓溶液经溶液泵205升压后经溶液热交换器203进入发生器201。此致,完成压缩式回路和吸收式回路的循环。

103.发生器201产生制冷剂蒸气后,溶液的浓度增大。浓溶液经浓溶液管路2081进入溶液蓄存罐204后,一部分留存在溶液蓄存罐204中,一部分排出,排出的浓溶液经第一节流阀206降压进入吸收器202中,用于吸收来自于蒸发器302的气态制冷剂。

104.由于该模式也充分地利用了太阳能,因此与传统电动热泵相比,其电耗仍然较低。

105.7、吸收式释能-吸收式热泵-压缩式热泵模式

106.当单一的吸收式循环无法满足建筑冷热负荷、且吸收式热泵-压缩式热泵模式的供应量也低于建筑冷热负荷、且有蓄存能量可用时,则运行吸收式释能-吸收式热泵-压缩式热泵模式,如图8所示。释能时,制冷剂蓄存罐304中的液位降低,蒸发器302中的制冷剂流量增大,从而增加制冷量。

107.该模式适用于目标空间有冷热负荷需求且单一吸收式循环小于目标空间的冷热负荷且吸收式热泵-压缩式热泵模式的供应量也小于目标空间的冷热负荷而蓄存装置中存储有能量的场景,由太阳能驱动吸收式循环、电能驱动压缩式循环以及蓄存装置释放的能量共同承担目标空间的冷热负荷。

108.也就是,太阳能驱动吸收式循环与电能驱动压缩式循环所产生的冷热供应量,小于目标空间的冷热负荷。则蓄存装置可以将存储在其中的能量释放出来,弥补不足的冷热负荷量。

109.该模式下,热泵的工作过程如下:

110.太阳能集热器101接收太阳能的辐射,加热太阳能集热器101中的水。在水泵102的作用下,太阳能集热器101中的热水进入发生器201,对发生器201内的稀溶液进行加热,产生的制冷剂蒸气进入制冷剂蒸气管路209中。制冷剂蒸气经制冷剂蒸气管路209排出,与压缩机303排气口排出的气态制冷剂混合,一起进入冷凝器301,经冷凝器301管程中流动的冷却水的冷却作用下凝结成液态制冷剂。液态制冷剂进入制冷剂蓄存罐304后,与存储在制冷剂蓄存罐304中的液态制冷剂混合后一起排出,排出的液态制冷剂经第二节流阀305后进入蒸发器302,在蒸发器302中完成蒸发吸热,实现制冷,变成气态制冷剂。气态制冷剂分为两路,一路进入压缩机303被压缩后重新形成液态制冷,液态制冷剂随后再进入冷凝器301,另一路进入吸收器202被浓溶液吸收,将浓溶液稀释,稀释后的浓溶液经溶液泵205升压后经溶液热交换器203进入发生器201。此致,完成压缩式回路和吸收式回路的循环。

111.发生器201产生制冷剂蒸气后,溶液的浓度增大。浓溶液经浓溶液管路2081进入溶液蓄存罐204后,与存储在溶液蓄存罐204中的浓溶液混合后一起排出,排出的浓溶液经第一节流阀206降压进入吸收器202中,用于吸收来自于蒸发器302的气态制冷剂。

112.由于该模式也充分地利用了太阳能,因此与传统电动热泵相比,其电耗仍然较低。

113.8、吸收式释能模式

114.当太阳能较弱或者没有太阳能的时候,太阳能集热器无法驱动吸收式循环,此时运行吸收式释能模式。该模式适用于目标空间有冷热负荷需求而又没有太阳能辐射且蓄存装置中存储的能量大于目标空间的冷热负荷的场景,此时,太阳能无力驱动吸收式循环,将存储在溶液蓄存罐204和制冷剂蓄存罐304内的化学能释放出来,用于单独承担目标空间的冷热负荷。

115.如图9所示,为本发明实施例的热泵运行在吸收式释能模式时的结构示意图。此时,水泵102、压缩机303停止运行,仅溶液泵205运行。预存在制冷剂蓄存罐304中的液态制冷剂经第二节流阀305降压后进入蒸发器302,完成蒸发吸热制冷。预存在溶液蓄存罐204中的浓溶液经第一节流阀206降压后进入吸收器202,吸收来自蒸发器302排出的气态制冷剂,浓溶液得以稀释变为稀溶液。在溶液泵205的作用下被泵输回发生器201中。

116.该模式下,预存在蓄存装置的能量能够单独或独立的承担目标空间的冷热负荷,而无需电能介入驱动压缩式循环。因此,该模式下,压缩机303和水泵102均停止运行,仅溶液泵205运行,所以电耗量非常低。

117.9、吸收式释能-压缩式热泵模式

118.当吸收式释能过程所制冷量或热量无法满足目标空间的冷热负荷时,即预存在溶液蓄存罐204和制冷剂蓄存罐304内的能量并不足以支撑目标空间的冷热负荷需求,则运行吸收式释能-压缩式热泵模式,由压缩式循环来补充或弥补剩余的冷热负荷需求。

119.该模式适用于目标空间有冷热负荷需求而又没有太阳能辐射且蓄存装置中存储的能量小于目标空间的冷热负荷的场景,由太阳能驱动压缩式循环和蓄存装置释放的能量共同承担目标空间的冷热负荷。

120.如图10所示,为本发明实施例的热泵运行在吸收式释能-压缩式热泵模式时的结构示意图。此时,水泵102停止运行,而压缩机303、溶液泵205运行。预存在制冷剂蓄存罐304中的液态制冷剂经第二节流阀305降压后进入蒸发器302,完成蒸发吸热制冷,变成气态制冷剂。而预存在溶液蓄存罐204中的浓溶液经第一节流阀206降压后进入吸收器202。气态制冷剂分为两路,一路进入压缩机303被压缩后形成液态制冷,液态制冷剂随后再进入冷凝器301,另一路进入吸收器202被浓溶液吸收。浓溶液被稀释后经溶液泵205升压后经溶液热交换器203进入发生器203。

121.在压缩机303和溶液蓄存罐204的共同作用下,相较于单一的吸收式释能模式而言,蒸发器302产生的冷量更多,冷凝器301和吸收器202共同产生热量。因此,冷量和热量均相较于单一的吸收式释能模式更多。

122.该模式下,由于部分冷量或热量由预存在溶液蓄存罐204和制冷剂蓄存罐304内的能量的释能过程提供。因此,相较于传统的压缩式热泵而言,压缩机303的运行功率较低,压缩式循环的冷热产量较低,整体电耗仍然较低。

123.10、压缩式热泵模式

124.在无太阳能且释能过程结束时,具体应用场景包括:深夜或凌晨、阴雨天气。上述场景中,无法由太阳能驱动,且预存的太阳能用尽,只能由压缩式循环来独立承担目标空间的冷热负荷,如图11所示。

125.该模式适用于目标空间有冷热负荷需求而又没有太阳能辐射且蓄存装置中存储的能量耗尽的场景,由电能驱动压缩式循环单独承担目标空间的冷热负荷。此时,水泵102

和溶液泵205均停止运行,仅压缩机303运行。该模式下,系统的运行与传统的压缩式热泵相同。不过,值得注意的是,该模式运行在深夜或凌晨、阴雨天气等有利工况下,效率较高。此外,上传场景下的冷热负荷需求量相对较低。因此,压缩机303的运行功率仍旧较低,电耗量较低。

126.在本发明的上述实施例中,热泵的模式切换,可人为的手动切换。具体的,用户可基于当前的冷热负荷的供需情况,而相应的开启或关闭水泵102、溶液泵204和压缩机303,则结合当前太阳能强度、温度所反映出的供需关系,热泵运行在相应的模式。

127.当然,本发明实施例的热泵,也可通过自动控制的方式实现模式的智能切换。具体的,热泵可包括用于控制水泵102、溶液泵204和压缩机303开启或关闭的控制模块,控制模块可基于当前的冷热负荷的供需情况,控制水泵102、溶液泵204和压缩机303开启或关闭。

128.本发明实施例的多功能吸收式蓄能型太阳能混合动力热泵能够有效的提高太阳能供冷供热装置的节能性、适用性和经济性,具有如下有益效果:

129.(1)较高的运行模式灵活性。混合动力热泵的循环基础是蓄能型吸收压缩复合热泵,通过一个复合循环可以同时实现吸收式热泵、压缩式热泵和吸收式蓄能的多种功能。根据运行工况的不同,系统可以在单一吸收式热泵、单一压缩式热泵、单一吸收式蓄能及其复合循环模式之间切换;

130.(2)较高的驱动能源灵活性。该混合动力热泵能被太阳能和电能单独或共同驱动,当太阳能辐射强度较强、制取热水温度足够高时,可以单独被太阳能驱动;当太阳能辐射强度较弱、制取热水温度不够时,则可以由电能单独驱动;

131.(3)尽太阳所能、补电能所需。尽可能充分利用太阳能资源,若太阳能无法满足目标空间的冷热负荷需求,则通过电能来满足剩余负荷需求,无需额外增设辅助热源或辅助系统。

132.由于不需要额外增设辅助热源或辅助系统,太阳能混合动力热泵系统的节能性得到提高。“尽太阳所能”可以避免因太阳能不够而舍弃太阳能,提高了系统的适用性。通过吸收式蓄能,以较为紧凑的结构来解决太阳能不稳定的问题。总而言之,本发明能够有效提高太阳能热泵技术的节能性、适用性、经济性和稳定性。

133.以上所述仅为本发明的几个实施例,本领域的技术人员依据申请文件公开的内容,可以对本发明实施例进行各种改动或变型而不脱离本发明的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1