车辆用空气调节装置的制作方法

1.本发明涉及热泵式的车辆用空气调节装置。

背景技术:

2.因为近年来的环境问题的显现化,以从搭载于车辆的电池供给的电力驱动行驶用马达的混合动力汽车、电动汽车等车辆达到了普及。而且,作为能够应用于这样的车辆的空气调节装置,开发了以下的热泵式的车辆用空气调节装置:具备制冷剂回路,所述制冷剂回路连接着被来自电池的供电驱动的压缩机、散热器、吸热器和室外热交换器;使从压缩机喷出的制冷剂在散热器散热,使在该散热器散热后的制冷剂在室外热交换器吸热,从而将车室内制暖;使从压缩机喷出的制冷剂在室外热交换器散热,在吸热器吸热,从而将车室内制冷。

3.在此情况下,由于在制暖时制冷剂在室外热交换器从外部气体吸热,所以在室外热交换器结霜成长,热交换效率变差而制暖能力显著下降,但室外热交换器的除霜以往一般在电池的充电中进行,在除霜中结果需要比较长的时间。所以,也开发了能够通过从电池等发热设备将排热回收并贡献于制暖来抑制向室外热交换器的结霜、或者借助来自发热设备的排热将室外热交换器除霜的装置(例如,参照专利文献1、专利文献2)。

4.现有技术文献专利文献专利文献1:日本特开2018-184108号公报专利文献2:日本特开2010-260450号公报。

技术实现要素:

5.发明要解决的课题但是,以往由于基于由电池(发热设备)的发热量带来的要求电池冷却能力和车室内的要求制暖能力判断是否进行排热回收,所以有在运转模式的切换判定中勉强进行复杂的计算的问题。

6.本发明是为了解决该以往的技术课题而做出的,目的是提供一种能够以比较简单的结构控制从发热设备的排热回收的车辆用空气调节装置。

7.用来解决课题的手段本发明的车辆用空气调节装置,具备:压缩机,将制冷剂压缩;散热器,用来使制冷剂散热而将向车室内供给的空气加热;室外热交换器,设在车室外;以及控制装置;借助该控制装置至少执行通过使从压缩机喷出的制冷剂在散热器散热而将车室内制暖的制暖运转;其特征在于,具备排热回收用热交换器,所述排热回收用热交换器用来使用制冷剂从搭载于车辆的发热设备将排热回收;控制装置在制暖运转中,基于发热设备的温度或表示该发热设备的温度的指标的值、以及外部气体温度,选择室外热交换器及排热回收用热交换器中的至少一个,在将在散热器散热后的制冷剂减压后,使其在所选择的室外热交换器及/

或排热回收用热交换器吸热。

8.技术方案2的发明的车辆用空气调节装置在上述发明中,其特征在于,控制装置具有:通常制暖模式,禁止制冷剂向排热回收用热交换器的流入,使从压缩机喷出的制冷剂在散热器散热,将散热后的该制冷剂减压后,使其在室外热交换器吸热;以及第1排热回收制暖模式,使从压缩机喷出的制冷剂在散热器散热,将散热后的该制冷剂减压后,使其在室外热交换器和排热回收用热交换器吸热;在发热设备的温度或前述指标的值比被设定在外部气体温度以上的范围中的规定的第1阈值低的情况下,执行通常制暖模式,在发热设备的温度或前述指标的值为第1阈值以上的情况下,执行第1排热回收制暖模式。

9.技术方案3的发明的车辆用空气调节装置在上述发明中,其特征在于,控制装置具有第2排热回收制暖模式,所述第2排热回收制暖模式是禁止制冷剂向室外热交换器的流入、使从压缩机喷出的制冷剂在散热器散热、将散热后的该制冷剂减压后、使其在排热回收用热交换器吸热的模式;在发热设备的温度或前述指标的值为比第1阈值高的规定的第2阈值以上的情况下,执行第2排热回收制暖模式。

10.技术方案4的发明的车辆用空气调节装置在上述发明中,其特征在于,控制装置当发热设备的温度或前述指标的值为第1阈值以上时,即使在发热设备的温度或前述指标的值比第2阈值低的情况下,也基于表示压缩机的吸入制冷剂压力的指标的值,执行第2排热回收制暖模式。

11.技术方案5的发明的车辆用空气调节装置在上述发明中,其特征在于,控制装置在发热设备的温度或前述指标的值为第1阈值以上且比第2阈值低的情况下,在表示压缩机的吸入制冷剂压力的指标的值变得比规定值低且其下降比例变得比规定比例大的状态持续了规定时间的情况下,执行第2排热回收制暖模式。

12.技术方案6的发明的车辆用空气调节装置在上述各发明中,其特征在于,具备循环装置,所述循环装置用来使载热体在发热设备与排热回收用热交换器之间循环;控制装置将载热体的温度作为前述指标的值,通过在排热回收用热交换器借助制冷剂从载热体吸热,从发热设备将排热回收。

13.技术方案7的发明的车辆用空气调节装置在上述各发明中,其特征在于,具备吸热器,所述吸热器用来使制冷剂吸热而将向车室内供给的空气冷却;控制装置具有:除湿制暖运转,使从压缩机喷出的制冷剂在散热器散热,将散热后的该制冷剂减压后,使其在吸热器和室外热交换器吸热;除湿制冷运转,使从压缩机喷出的制冷剂在散热器和室外热交换器散热,将散热后的该制冷剂减压后,使其在吸热器吸热;制冷运转,使从压缩机喷出的制冷剂在室外热交换器散热,将散热后的该制冷剂减压后,使其在吸热器吸热;以及除霜运转,使从压缩机喷出的制冷剂流入到室外热交换器,将该室外热交换器除霜。

14.技术方案8的发明的车辆用空气调节装置在上述发明中,其特征在于,发热设备是搭载于车辆的电池,压缩机被从电池供电而被驱动;并且,控制装置在借助外部电源将电池充电时,执行除霜运转。

15.发明效果根据本发明,由于车辆用空气调节装置具备:压缩机,将制冷剂压缩;散热器,用来使制冷剂散热而将向车室内供给的空气加热;室外热交换器,设在车室外;以及控制装置;借助该控制装置至少执行通过使从压缩机喷出的制冷剂在散热器散热而将车室内制暖的

制暖运转;在上述车辆用空气调节装置中,具备排热回收用热交换器,所述排热回收用热交换器用来使用制冷剂从搭载于车辆的发热设备将排热回收;控制装置在制暖运转中,基于发热设备的温度或表示该发热设备的温度的指标的值、以及外部气体温度,选择室外热交换器及排热回收用热交换器中的至少一个,在将在散热器散热后的制冷剂减压后,使其在所选择的室外热交换器及/或排热回收用热交换器吸热;所以,能够以比较简单的结构控制从发热设备的排热回收,抑制向室外热交换器的结霜。

16.即,是否在室外热交换器容易结霜,可以根据外部气体温度来判断,而是否能够从发热设备将排热回收也能够通过将该外部气体温度与发热设备的温度或表示它的指标的值比较来判断。

17.所以,如果例如如技术方案2的发明那样在控制装置设置:通常制暖模式,禁止制冷剂向排热回收用热交换器的流入,使从压缩机喷出的制冷剂在散热器散热,将散热后的该制冷剂减压后,使其在室外热交换器吸热;以及第1排热回收制暖模式,使从压缩机喷出的制冷剂在散热器散热,将散热后的该制冷剂减压后,使其在室外热交换器和排热回收用热交换器吸热;在发热设备的温度或前述指标的值比被设定在外部气体温度以上的范围中的规定的第1阈值低的情况下,执行通常制暖模式,在发热设备的温度或前述指标的值为第1阈值以上的情况下,执行第1排热回收制暖模式;则能够以比较简单的结构无障碍地对通常制暖模式和第1排热回收制暖模式的切换进行控制,有效果地抑制向室外热交换器的结霜。

18.此外,如果如技术方案3的发明那样在控制装置设置第2排热回收制暖模式,所述第2排热回收制暖模式是禁止制冷剂向室外热交换器的流入、使从压缩机喷出的制冷剂在散热器散热、将散热后的该制冷剂减压后、使其在排热回收用热交换器吸热的模式;在发热设备的温度或前述指标的值为比第1阈值高的规定的第2阈值以上的情况下,执行第2排热回收制暖模式;则在能够从发热设备将更多的排热回收的状态下,将在室外热交换器的吸热停止,仅通过来自发热设备的排热将车室内制暖,能够更有效果地抑制向室外热交换器的结霜。

19.这里,如果当发热设备的温度或前述指标的值为第1阈值以上时,即使在发热设备的温度或前述指标的值比第2阈值低的情况下,也如技术方案4的发明那样,控制装置基于表示压缩机的吸入制冷剂压力的指标的值执行第2排热回收制暖模式,则能够根据压缩机的吸入制冷剂压力判断是在室外热交换器容易结霜的状况,将在室外热交换器的吸热停止。

20.如果例如如技术方案5的发明那样,控制装置在发热设备的温度或前述指标的值为第1阈值以上且比第2阈值低的情况下,在表示压缩机的吸入制冷剂压力的指标的值变得比规定值低且其下降比例变得比规定比例大的状态持续了规定时间的情况下,执行第2排热回收制暖模式,则能够恰当地阻止室外热交换器的结霜的进展,实现制暖的持续。

21.另外,在设有用来使载热体在发热设备与排热回收用热交换器之间循环的循环装置的情况下,只要如技术方案6的发明那样控制装置将载热体的温度作为前述指标的值,通过在排热回收用热交换器借助制冷剂从载热体吸热,从发热设备将排热回收即可。

22.此外,本发明对于如技术方案7的发明那样在控制装置还设有除湿制暖运转、除湿制冷运转、制冷运转和除霜运转的车辆用空气调节装置也是有效的,特别是,本发明在如技

术方案8的发明那样控制装置在借助外部电源将电池充电时执行除霜运转的车辆用空气调节装置中很有效。

附图说明

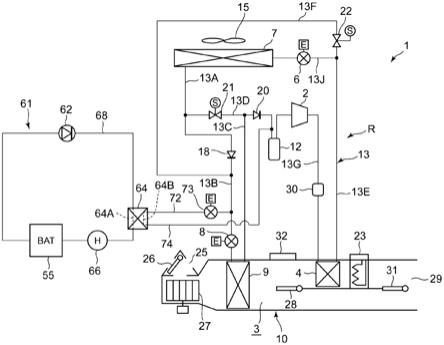

23.图1是应用了本发明的一实施例的车辆用空气调节装置的结构图。

24.图2是作为图1的车辆用空气调节装置的控制装置的控制器的框图。

25.图3是说明由图2的控制器进行的制暖运转的通常制暖模式和除霜运转的图。

26.图4是说明由图2的控制器进行的除湿制暖运转的图。

27.图5是说明由图2的控制器进行的除湿制冷运转和制冷运转的图。

28.图6是说明由图2的控制器进行的制暖运转的第1排热回收制暖模式的图。

29.图7是说明由图2的控制器进行的制暖运转的第2排热回收制暖模式的图。

30.图8是说明由图2的控制器进行的制暖运转中的运转模式的切换控制的流程图。

具体实施方式

31.以下,基于附图对本发明的实施方式详细地进行说明。图1表示应用了本发明的一实施例的车辆用空气调节装置1的结构图。应用本发明的实施例的车辆是没有搭载发动机(内燃机)的电动汽车(ev),是在车辆搭载电池55(例如锂电池)、通过将从外部电源充入到电池55的电力向行驶用马达(未图示)供给而进行驱动、行驶的车辆。而且,车辆用空气调节装置1的后述的压缩机2也被从电池55供电而被驱动。

32.即,车辆用空气调节装置1在不能进行借助发动机排热的制暖的电动汽车中,通过使用制冷剂回路r的热泵运转进行制暖运转,进而,有选择地执行除湿制暖运转、除湿制冷运转、制冷运转的各空气调节运转,从而进行车室内的空气调节。

33.另外,作为车辆,并不限于该电动汽车,不用说本发明对于提供使用发动机和行驶用马达的所谓混合动力汽车也是有效的。

34.实施例的车辆用空气调节装置1是进行电动汽车的车室内的空气调节(制暖、制冷、除湿及换气)的装置,借助制冷剂配管13依次连接以下设备而构成制冷剂回路r:电动式的压缩机(电动压缩机)2,将制冷剂压缩;散热器4,设在车室内空气被通气循环的hvac单元10的空气流通路3内,从压缩机2喷出的高温高压的制冷剂经由制冷剂配管13g流入,用来使该制冷剂散热而将向车室内供给的空气加热;室外膨胀阀6,由在制暖时使制冷剂减压膨胀的电动阀构成;室外热交换器7,用来在制冷剂与外部气体之间进行热交换,以在制冷时作为使制冷剂散热的散热器(冷凝器)发挥功能,在制暖时作为使制冷剂吸热的蒸发器发挥功能;室内膨胀阀8,由使制冷剂减压膨胀的电动阀构成;吸热器9,设在空气流通路3内,用来在制冷时(除湿时)使制冷剂从车室内外吸热而将向车室内供给的空气冷却;以及储液器12等。

35.另外,室外膨胀阀6、室内膨胀阀8使制冷剂减压膨胀,并且还能够全开、全闭。此外,图中30是过滤器(strainer)。

36.另外,在室外热交换器7设有室外送风机15。该室外送风机15是通过将外部气体向室外热交换器7强制地通风、使外部气体与制冷剂热交换的设备,由此构成为,即使在停车中(即,车速为0km/h)也将外部气体向室外热交换器7通风。

37.此外,连接在室外热交换器7的制冷剂出口侧的制冷剂配管13a经由止回阀18而与制冷剂配管13b连接。另外,止回阀18其制冷剂配管13b侧被设为顺方向,该制冷剂配管13b与室内膨胀阀8连接。

38.此外,从室外热交换器7出来的制冷剂配管13a分支,该分支的制冷剂配管13d经由在制暖时被开放的电磁阀21而与位于吸热器9的出口侧的制冷剂配管13c连通连接。而且,在比该制冷剂配管13d的连接点靠下游侧的制冷剂配管13c连接着止回阀20,比该止回阀20靠下游侧的制冷剂配管13c与储液器12连接,储液器12与压缩机2的制冷剂吸入侧连接。另外,止回阀20其储液器12侧被设为顺方向。

39.进而,散热器4的出口侧的制冷剂配管13e在室外膨胀阀6的跟前(制冷剂上游侧)分支为制冷剂配管13j和制冷剂配管13f,分支后的一方的制冷剂配管13j经由室外膨胀阀6而与室外热交换器7的制冷剂入口侧连接。此外,分支后的另一方的制冷剂配管13f经由在除湿时被开放的电磁阀22而与位于止回阀18的制冷剂下游侧且室内膨胀阀8的制冷剂上游侧的制冷剂配管13b连通连接。

40.由此,制冷剂配管13f成为相对于室外膨胀阀6、室外热交换器7及止回阀18的串联回路并联连接的形式,成为将室外膨胀阀6、室外热交换器7及止回阀18旁通的回路。

41.此外,在吸热器9的空气上游侧的空气流通路3,形成有外部气体吸入口和内部气体吸入口的各吸入口(在图1中用吸入口25作为代表而表示),在该吸入口25,设有吸入切换风门26,所述吸入切换风门26将向空气流通路3内导入的空气切换为车室内的空气即内部气体(内部气体循环)和车室外的空气即外部气体(外部气体导入)。进而,在该吸入切换风门26的空气下游侧,设有用来将导入的内部气体、外部气体向空气流通路3送给的室内送风机(鼓风扇)27。

42.此外,在图1中,23是作为辅助加热装置的辅助加热器。该辅助加热器23在实施例中由ptc加热器(电加热器)构成,相对于空气流通路3的空气的流动,设在成为散热器4的空气下游侧的空气流通路3内。而且,如果辅助加热器23被通电而发热,则它成为所谓加热器芯,对车室内的制暖进行补充。

43.此外,在散热器4的空气上游侧的空气流通路3内,设有空气混合风门28,所述空气混合风门28调整将流入到该空气流通路3内并经过吸热器9后的空气流通路3内的空气(内部气体、外部气体)向散热器4及辅助加热器23通风的比例。进而,在散热器4的空气下游侧的空气流通路3,形成有foot(脚)、vent(通风)、def(除雾)的各吹出口(在图1中作为代表而用吹出口29表示),在该吹出口29,设有吹出口切换风门31,所述吹出口切换风门31对空气从上述各吹出口的吹出进行切换控制。

44.进而,车辆用空气调节装置1具备排热回收装置61,所述排热回收装置61用来使载热体向搭载于车辆的作为发热设备的电池55循环,一边从电池55将排热回收一边调整该电池55的温度。

45.作为本发明的搭载于车辆的发热设备,并不限于电池55,也包括行驶用马达、用来将其驱动的逆变器(inverter)电路等电气设备。另外,在实施例中作为发热设备而采用电池55为例进行说明。

46.实施例的排热回收装置61具备用来使载热体向电池55循环的作为循环装置的循环泵62、作为加热装置的载热体加热加热器66、以及作为排热回收用热交换器的制冷剂-

载热体热交换器64,它们和电池55借助载热体配管68以环状连接。

47.在该实施例的情况下,在循环泵62的喷出侧连接着制冷剂-载热体热交换器64的载热体流路64a的入口,在该载热体流路64a的出口连接着载热体加热加热器66,在该载热体加热加热器66的出口连接着电池55的入口,电池55的出口与循环泵62的吸入侧连接。

48.作为在排热回收装置61中使用的载热体,例如可以采用水、hfo

‑

1234f那样的制冷剂、冷却剂等液体、空气等气体。另外,在实施例中采用水作为载热体。此外,载热体加热加热器66由ptc加热器等电加热器构成。进而,对电池55的周围施以了例如载热体能够以与该电池55热交换关系流通的套管构造。

49.而且,如果循环泵62被运转,则从循环泵62喷出的载热体流入到制冷剂-载热体热交换器64的载热体流路64a。从该制冷剂-载热体热交换器64的载热体流路64a出来的载热体到达载热体加热加热器66,在载热体加热加热器66发热的情况下在那里被加热后,到达电池55。载热体在那里与电池55热交换后,通过被循环泵62吸入而在载热体配管68内循环。

50.另一方面,在制冷剂回路r的制冷剂配管13f的出口、即制冷剂配管13f与制冷剂配管13b的连接部,连接着位于止回阀18的制冷剂下游侧(顺方向侧)且室内膨胀阀8的制冷剂上游侧而作为分支回路的分支配管72的一端,所述止回阀18位于制冷剂配管13a。在该分支配管72设有由电动阀构成的辅助膨胀阀73。该辅助膨胀阀73使向制冷剂-载热体热交换器64的后述的制冷剂流路64b流入的制冷剂减压膨胀,并且还能够全闭。

51.而且,分支配管72的另一端与制冷剂-载热体热交换器64的制冷剂流路64b连接,在该制冷剂流路64b的出口连接着制冷剂配管74的一端,制冷剂配管74的另一端与止回阀20的制冷剂下游侧且储液器12的跟前(制冷剂上游侧)的制冷剂配管13c连接。而且,这些辅助膨胀阀73等也构成制冷剂回路r的一部分,同时也构成排热回收装置61的一部分。

52.在辅助膨胀阀73打开的情况下,从制冷剂配管13f、室外热交换器7出来的制冷剂(一部分或全部制冷剂)在被该辅助膨胀阀73减压后,流入到制冷剂-载热体热交换器64的制冷剂流路64b,在那里蒸发。制冷剂在制冷剂流路64b流动的过程中从在载热体流路64a流动的载热体吸热后,经过储液器12被压缩机2吸入。

53.接着,在图2中,32是掌管车辆用空气调节装置1的控制的作为控制装置的控制器32。该控制器32由作为具备处理器的计算机的一例的微型计算机构成。在控制器32(控制装置)的输入上,连接着检测车辆的外部气体温度(tam)的外部气体温度传感器33、检测外部气体湿度的外部气体湿度传感器34、检测被从吸入口25向空气流通路3吸入的空气的温度的hvac吸入温度传感器36、检测车室内的空气(内部气体)的温度的内部气体温度传感器37、检测车室内的空气的湿度的内部气体湿度传感器38、检测车室内的二氧化碳浓度的室内co2浓度传感器39、检测被从吹出口29吹出到车室内的空气的温度的吹出温度传感器41、检测压缩机2的喷出制冷剂压力pd的喷出压力传感器42、检测压缩机2的喷出制冷剂温度的喷出温度传感器43、检测压缩机2的吸入制冷剂温度ts的吸入温度传感器44、检测压缩机2的吸入制冷剂压力ps的吸入压力传感器45、检测散热器4的温度(经过散热器4后的空气的温度或散热器4自身的温度:散热器温度tci)的散热器温度传感器46、检测散热器4的制冷剂压力(散热器4内或刚从散热器4出来后的制冷剂的压力:散热器压力pci)的散热器压力传感器47、检测吸热器9的温度(经过吸热器9后的空气的温度或吸热器9自身的温度:吸热

器温度te)的吸热器温度传感器48、检测吸热器9的制冷剂压力(吸热器9内或刚从吸热器9出来后的制冷剂的压力)的吸热器压力传感器49、用来检测向车室内的日照量的例如光电传感器式的日照传感器51、用来检测车辆的移动速度(车速)的车速传感器52、用来设定设定温度、空气调节运转的切换的空气调节操作部53、检测室外热交换器7的温度(刚从室外热交换器7出来后的制冷剂的温度或室外热交换器7自身的温度:室外热交换器温度txo。当室外热交换器7作为蒸发器发挥功能时,室外热交换器温度txo成为室外热交换器7中的制冷剂的蒸发温度)的室外热交换器温度传感器54、以及检测室外热交换器7的制冷剂压力(室外热交换器7内或刚从室外热交换器7出来后的制冷剂的压力)的室外热交换器压力传感器56的各输出。

54.此外,在控制器32的输入上,还连接着检测电池55的温度(电池温度tcell)的电池温度传感器76、检测从制冷剂-载热体热交换器64的载热体流路64a出来的载热体的温度(载热体温度tw)的载热体温度传感器77、以及检测辅助加热器23的温度的辅助加热器温度传感器78的各输出。在实施例的情况下,上述电池温度tcell是电池55(发热设备)的温度,载热体温度tw成为表示电池55(发热设备)的温度的指标的值。

55.另一方面,在控制器32的输出上,连接着压缩机2、室外送风机15、室内送风机(鼓风扇)27、吸入切换风门26、空气混合风门28、吹出口切换风门31、室外膨胀阀6、室内膨胀阀8、电磁阀22(除湿)、电磁阀21(制暖)的各电磁阀、辅助加热器23、循环泵62、载热体加热加热器66、辅助膨胀阀73。而且,控制器32基于各传感器的输出和由空气调节操作部53输入的设定对它们进行控制。

56.在以上的结构中,接着对实施例的车辆用空气调节装置1的动作进行说明。控制器32(控制装置)在该实施例中切换并执行制暖运转、除湿制暖运转、除湿制冷运转、制冷运转的各空气调节运转、以及除霜运转,并且从电池55(发热设备)将排热回收并且调节其温度。首先,对车辆用空气调节装置1的制冷剂回路r的各空气调节运转进行说明。另外,控制器32在车辆用空气调节装置1的动作中将循环泵62运转。由此,如在各图中用虚线箭头表示那样热载体在载热体配管68内循环。

57.(1)制暖运转(通常制暖模式)首先,对制暖运转进行说明。在制暖运转下,控制器32如后述那样切换并执行通常制暖模式、第1排热回收制暖模式和第2排热回收制暖模式的三个运转模式,但这里对通常制暖模式进行说明,关于第1排热回收制暖模式和第2排热回收制暖模式在后面详细叙述。

58.图3表示制暖运转的通常制暖模式下的制冷剂回路r的制冷剂的流动(实线箭头)。在冬季等,空气调节操作部53的空气调节开关被设为开启,如果由控制器32(自动模式)或借助向空气调节操作部53的手动操作(手动模式)选择了制暖运转,则控制器32在通常制暖模式下将电磁阀21(制暖用)开放,将室内膨胀阀8及辅助膨胀阀73设为全闭。由此,制冷剂向制冷剂-载热体热交换器64的流入被禁止。此外,将电磁阀22(除湿用)关闭。

59.然后,将压缩机2及各送风机15、27运转,空气混合风门28成为调整从室内送风机27吹出的空气被向散热器4及辅助加热器23通风的比例的状态。由此,被从压缩机2喷出的高温高压的气体制冷剂流入到散热器4。由于空气流通路3内的空气被向散热器4通风,所以空气流通路3内的空气被散热器4内的高温制冷剂加热,另一方面,散热器4内的制冷剂被空气夺去热而被冷却,冷凝液化。

60.在散热器4内液化的制冷剂在从散热器4出来后,经过制冷剂配管13e、13j到达室外膨胀阀6。流入到室外膨胀阀6的制冷剂在那里被减压后,向室外热交换器7流入。流入到室外热交换器7的制冷剂蒸发,从通过行驶或由室外送风机15通风的外部气体中将热汲起(吸热)。即,制冷剂回路r成为热泵。然后,从室外热交换器7出来的低温的制冷剂经过制冷剂配管13a及制冷剂配管13d、电磁阀21到达制冷剂配管13c,经过该制冷剂配管13c的止回阀20进入储液器12,在那里被气液分离后,气体制冷剂被压缩机2吸入,反复进行这样的循环。由于被散热器4加热后的空气被从吹出口29吹出,所以由此进行车室内的制暖。

61.控制器32根据从后述的目标吹出温度tao计算出的目标加热器温度tco(散热器4的下风侧的空气温度的目标值)计算目标散热器压力pco(散热器4的压力pci的目标值),基于该目标散热器压力pco和散热器压力传感器47检测出的散热器4的制冷剂压力(散热器压力pci。制冷剂回路r的高压压力)对压缩机2的转速进行控制,并且基于散热器温度传感器46检测出的散热器4的温度(散热器温度tci)及散热器压力传感器47检测出的散热器压力pci对室外膨胀阀6的阀开度进行控制,对散热器4的出口处的制冷剂的过冷却度进行控制。前述目标加热器温度tco基本上被设为tco=tao,但设置控制上的规定的限制。此外,在由散热器4带来的制暖能力不足的情况下对辅助加热器23通电而使其发热,对制暖能力进行补充。

62.(2)除湿制暖运转接着,一边参照图4一边对除湿制暖运转进行说明。图4表示除湿制暖运转中的制冷剂回路r的制冷剂的流动(实线箭头)。在除湿制暖运转中,控制器32在上述制暖运转的状态下将电磁阀22开放,将室内膨胀阀8打开,成为使制冷剂减压膨胀的状态。由此,经过散热器4在制冷剂配管13e流动的冷凝制冷剂的一部分被分流,该被分流后的制冷剂经过电磁阀22向制冷剂配管13f流入,从制冷剂配管13b向室内膨胀阀8流动,其余的制冷剂向室外膨胀阀6流动。即,被分流的一部分的制冷剂在被室内膨胀阀8减压后,流入到吸热器9而蒸发。

63.控制器32对室内膨胀阀8的阀开度进行控制,以将吸热器9的出口处的制冷剂的过热度(sh)维持为规定值,但通过此时在吸热器9发生的制冷剂的吸热作用,被从室内送风机27吹出的空气中的水分凝结而附着于吸热器9,所以空气被冷却并且被除湿。被分流并流入到制冷剂配管13j的其余的制冷剂在被室外膨胀阀6减压后,在室外热交换器7蒸发。

64.在吸热器9蒸发后的制冷剂在出去到制冷剂配管13c而与来自制冷剂配管13d的制冷剂(来自室外热交换器7的制冷剂)合流后,经过止回阀20及储液器12被压缩机2吸入,反复进行这样的循环。被吸热器9除湿后的空气在经过散热器4的过程中被再加热,所以由此进行车室内的除湿制暖。

65.控制器32基于根据目标加热器温度tco计算出的目标散热器压力pco和散热器压力传感器47检测出的散热器压力pci(制冷剂回路r的高压压力)对压缩机2的转速进行控制,并且基于吸热器温度传感器48检测出的吸热器9的温度(吸热器温度te)对室外膨胀阀6的阀开度进行控制。

66.(3)除湿制冷运转接着,一边参照图5一边对除湿制冷运转进行说明。图5表示除湿制冷运转中的制冷剂回路r的制冷剂的流动(实线箭头)。在除湿制冷运转中,控制器32将室内膨胀阀8打开而成为使制冷剂减压膨胀的状态,将电磁阀21和电磁阀22关闭。此外,辅助膨胀阀73也设为

全闭。接着,将压缩机2及各送风机15、27运转,空气混合风门28成为调整从室内送风机27吹出的空气被向散热器4及辅助加热器23通风的比例的状态。

67.由此,从压缩机2喷出的高温高压的气体制冷剂流入到散热器4。由于空气流通路3内的空气被向散热器4通风,所以空气流通路3内的空气被散热器4内的高温制冷剂加热,另一方面,散热器4内的制冷剂被空气夺去热而被冷却,冷凝液化。

68.从散热器4出来的制冷剂经过制冷剂配管13e到达室外膨胀阀6,经过以更大打开的方式被控制的室外膨胀阀6向室外热交换器7流入。流入到室外热交换器7的制冷剂在那里被通过行驶或由室外送风机15通风的外部气体空冷而冷凝。从室外热交换器7出来的制冷剂经过制冷剂配管13a、止回阀18进入制冷剂配管13b,到达室内膨胀阀8。制冷剂在被室内膨胀阀8减压后,流入到吸热器9而蒸发。通过此时的吸热作用,从室内送风机27吹出的空气中的水分凝结而附着于吸热器9,空气被冷却并且被除湿。

69.在吸热器9蒸发的制冷剂经过制冷剂配管13c及止回阀20到达储液器12,经过那里被压缩机2吸入,反复进行这样的循环。由于被吸热器9冷却、除湿后的空气在经过散热器4的过程中被再度加热(再加热:散热能力比制暖时低),所以由此进行车室内的除湿制冷。

70.控制器32基于吸热器温度传感器48检测出的吸热器9的温度(吸热器温度te)和作为其目标值的目标吸热器温度teo对压缩机2的转速进行控制,以使吸热器温度te成为目标吸热器温度teo,并且基于散热器压力传感器47检测出的散热器压力pci(制冷剂回路r的高压压力)和根据目标加热器温度tco计算出的目标散热器压力pco(散热器压力pci的目标值)对室外膨胀阀6的阀开度进行控制,以使散热器压力pci成为目标散热器压力pco,从而得到由散热器4带来的需要的再度加热量。

71.(4)制冷运转接着,对制冷运转进行说明。制冷剂回路r的流动与图5的除湿制冷运转是同样的。在夏季等执行的该制冷运转中,控制器32在上述除湿制冷运转的状态下将室外膨胀阀6的阀开度设为全开。另外,空气混合风门28成为调整空气被向散热器4及辅助加热器23通风的比例的状态。

72.由此,从压缩机2喷出的高温高压的气体制冷剂流入到散热器4。虽然空气流通路3内的空气被向散热器4通风,但由于其比例变小(由于仅为制冷时的再度加热),所以成为几乎仅是经过这里,从散热器4出来的制冷剂经过制冷剂配管13e到达室外膨胀阀6。此时,由于室外膨胀阀6被设为全开,所以制冷剂原样经过室外膨胀阀6并经过制冷剂配管13j流入到室外热交换器7,在那里被通过行驶或由室外送风机15通风的外部气体空冷,冷凝液化。

73.从室外热交换器7出来的制冷剂经过制冷剂配管13a、止回阀18进入制冷剂配管13b,到达室内膨胀阀8。制冷剂在被室内膨胀阀8减压后,流入到吸热器9而蒸发。通过此时的吸热作用,从室内送风机27吹出的空气中的水分凝结而附着于吸热器9,空气被冷却。

74.在吸热器9蒸发的制冷剂经过制冷剂配管13c及止回阀20而到达储液器12,经过那里被压缩机2吸入,反复进行这样的循环。由于被吸热器9冷却、除湿后的空气被从吹出口29吹出到车室内,所以由此进行车室内的制冷。在该制冷运转中,控制器32基于吸热器温度传感器48检测出的吸热器9的温度(吸热器温度te)对压缩机2的转速进行控制。

75.(5)空气调节运转的切换控制器32根据下述式(i)计算前述的目标吹出温度tao。该目标吹出温度tao是被

从吹出口29吹出到车室内的空气的温度的目标值。

76.tao=(tset-tin)

×

k+tbal(f(tset、sun、tam))

・・

(i)这里,tset是由空气调节操作部53设定的车室内的设定温度,tin是内部气体温度传感器37检测出的车室内空气的温度,k是系数,tbal是根据设定温度tset、日照传感器51检测出的日照量sun、外部气体温度传感器33检测出的外部气体温度tam计算出的平衡值。而且,一般外部气体温度tam越低则该目标吹出温度tao越高,随着外部气体温度tam上升而该目标吹出温度tao下降。

77.然后,控制器32在起动时基于外部气体温度传感器33检测出的外部气体温度tam和目标吹出温度tao选择上述各空气调节运转中的某个空气调节运转。此外,在起动后对应于外部气体温度tam、目标吹出温度tao等环境、设定条件的变化,选择前述各空气调节运转并切换。

78.(6)除霜运转接着,对室外热交换器7的除霜运转进行说明。如前述那样,在制暖运转中,在室外热交换器7制冷剂蒸发,从外部气体吸热而成为低温,所以外部气体中的水分成为霜而附着于室外热交换器7。

79.所以,控制器32计算室外热交换器温度传感器54检测出的室外热交换器温度txo(室外热交换器7中的制冷剂蒸发温度)与室外热交换器7的无结霜时的制冷剂蒸发温度txobase的差δtxo(=txobase-txo),在室外热交换器温度txo比无结霜时的制冷剂蒸发温度txobase下降且其差δtxo扩大到规定值以上的状态持续了规定时间的情况下,判定为在室外热交换器7结霜了,设置规定的结霜标志。

80.然后,当在该结霜标志被设置、空气调节操作部53的空气调节开关被关闭的状态下、快速充电器(外部电源)的充电用的插头被连接而电池55被充电时,控制器32如以下这样执行室外热交换器7的除霜模式。

81.控制器32在该除霜模式下,在将制冷剂回路r设为前述的制暖模式的状态后,将室外膨胀阀6的阀开度设为全开。然后,将压缩机2运转,使从该压缩机2喷出的高温的制冷剂经过散热器4、室外膨胀阀6流入到室外热交换器7而使其散热。由此,室外热交换器7的结霜融化。然后,控制器32在室外热交换器温度传感器54检测出的室外热交换器温度txo变得比规定的除霜结束温度(例如+3℃等)高的情况下,设为室外热交换器7的除霜完成,结束除霜模式。

82.(7)制暖运转中的第1排热回收制暖模式、第2排热回收制暖模式和运转模式的切换控制接着,一边参照图6~图8,一边对制暖运转中的第1排热回收制暖模式、第2排热回收制暖模式、和它们及通常制暖模式的切换控制进行说明。这里,电池55因自发热而温度上升。所以,控制器32在制暖运转中除了前述的通常制暖模式以外,还具有第1排热回收制暖模式和第2排热回收制暖模式,将它们切换而将电池55的排热回收,用于散热器4的车室内的制暖。

83.(7-1)第1排热回收制暖模式图6表示该第1排热回收制暖模式下的制冷剂回路r的制冷剂的流动(实线箭头)。在该第1排热回收制暖模式下,控制器32在图3所示的制冷剂回路r的通常制暖模式的状态

下,进一步将电磁阀22打开,辅助膨胀阀73也打开,成为控制其阀开度的状态。另外,载热体加热加热器66根据需要而发热。

84.由此,从散热器4出来的制冷剂的一部分在室外膨胀阀6的制冷剂上游侧被分流,经过制冷剂配管13f而到达室内膨胀阀8的制冷剂上游侧的制冷剂配管13b。制冷剂接着进入分支配管72,在被辅助膨胀阀73减压后,经过分支配管72流入到制冷剂-载热体热交换器64的制冷剂流路64b而蒸发。此时,发挥吸热作用。在该制冷剂流路64b蒸发的制冷剂依次经过制冷剂配管74、制冷剂配管13c及储液器12,被压缩机2吸入,反复进行这样的循环(在图6中用实线箭头表示)。

85.另一方面,从循环泵62喷出的载热体以制冷剂-载热体热交换器64的载热体流路64a、载热体加热加热器66、电池55的顺序在载热体配管68内流动,被循环泵62吸入,进行这样的循环(在图6中用虚线箭头表示)。

86.因而,在制冷剂-载热体热交换器64的载热体流路64a被制冷剂吸热而被冷却后的载热体经过载热体加热加热器66被循环到电池55,与该电池55热交换而从该电池55将排热回收,并且将电池55冷却。从电池55回收的排热在制冷剂-载热体热交换器64被制冷剂汲起,贡献于散热器4的车室内的制暖。

87.(7-2)第2排热回收制暖模式接着,图7表示第2排热回收制暖模式下的制冷剂回路r的制冷剂的流动(实线箭头)。在该第2排热回收制暖模式下,控制器32将室外膨胀阀6设为全闭,将电磁阀21关闭。由此,制冷剂向室外热交换器7的流入被禁止。另一方面,电磁阀22打开,辅助膨胀阀73也打开,成为控制其阀开度的状态。另外,载热体加热加热器66根据需要而发热。

88.由此,从散热器4出来的制冷剂的全部不向室外膨胀阀6流入,而是经过制冷剂配管13f到达室内膨胀阀8的制冷剂上游侧的制冷剂配管13b。制冷剂接着进入分支配管72,被辅助膨胀阀73减压后,经过分支配管72流入到制冷剂-载热体热交换器64的制冷剂流路64b而蒸发。此时,发挥吸热作用。在该制冷剂流路64b蒸发的制冷剂依次经过制冷剂配管74、制冷剂配管13c及储液器12,被压缩机2吸入,反复进行这样的循环(在图7中用实线箭头表示)。

89.另一方面,从循环泵62喷出的载热体以制冷剂-载热体热交换器64的载热体流路64a、载热体加热加热器66、电池55的顺序在载热体配管68内流动,被循环泵62吸入,进行这样的循环(在图7中用虚线箭头表示)。

90.因而,在制冷剂-载热体热交换器64的载热体流路64a被制冷剂吸热而被冷却后的载热体经过载热体加热加热器66被循环到电池55,与该电池55热交换,从该电池55将排热回收,并且将电池55冷却。从电池55回收的排热在制冷剂-载热体热交换器64被制冷剂汲起,被用于散热器4的车室内的制暖。

91.(7-3)制暖运转中的运转模式的切换控制接着,一边参照图8一边对制暖运转中的前述的通常制暖模式、第1排热回收制暖模式和第2排热回收制暖模式的切换控制进行说明。控制器32在图8的步骤s1中将载热体温度传感器77检测出的载热体温度tw和外部气体温度传感器33检测出的外部气体温度tam取入。然后,判断载热体温度tw是否为规定的第1阈值(外部气体温度tam+α)以上(tw≥tam+α)。

92.该α是零以上的值,因而,第1阈值(tam+α)被设定为外部气体温度tam以上的范围。然后,在载热体温度tw比第1阈值(tam+α)低的情况下,控制器32前进到步骤s4,执行前述的通常制暖模式(图3)。由此,制冷剂在室外热交换器7从外部气体吸热,在散热器4借助从该外部气体汲起的热进行车室内的制暖。

93.另一方面,在步骤s1中载热体温度tw为第1阈值(tam+α)以上的情况下,控制器32前进到步骤s2,此次判断是否为规定的第2阈值(外部气体温度tam+β)以上(tw≥tam+β)。该β是比α大的值,因而第2阈值(tam+β)被设定为比第1阈值(tam+α)高的值。

94.在该步骤s2中载热体温度tw比第2阈值(tam+β)低的情况下,控制器32前进到步骤s5。在该步骤s5中,控制器32将在实施例中吸入压力传感器45检测出的压缩机2的吸入制冷剂压力ps与规定值ps1比较。另外,该规定值ps1是规定的较低的值。此外,吸入制冷剂压力ps也可以根据表示它且作为指标的吸入制冷剂温度ts(吸入44温度传感器44检测出)来计算。

95.然后,控制器32判断是否吸入制冷剂压力ps变得比规定值ps1低并且其下降比例变得比规定比例r1大的状态持续了规定时间t1(吸入制冷剂压力判定条件)。然后,在该吸入制冷剂压力判定条件不成立的情况下(否),控制器32前进到步骤s6,执行前述的第1排热回收制暖模式(图6)。

96.由此,制冷剂在室外热交换器7和制冷剂-载热体热交换器64从外部气体和载热体吸热,在散热器4,借助从该外部气体汲起的热和经由载热体从电池55汲起的热进行车室内的制暖,所以室外热交换器7的结霜被抑制。

97.另一方面,在步骤s2中载热体温度tw为第2阈值(tam+β)以上的情况下,控制器32前进到步骤s3,执行前述的第2排热回收制暖模式(图7)。由此,制冷剂在制冷剂-载热体热交换器64从载热体吸热,在散热器4,借助经由该载热体从电池55汲起的热进行车室内的制暖。由此,在室外热交换器7制冷剂不再吸热,所以室外热交换器7上的结霜的进展停止。

98.此外,在步骤s5中吸入制冷剂压力判定条件成立的情况下,控制器32前进到步骤s3,执行前述的第2排热回收制暖模式(图7)。即,即使在步骤s2中载热体温度tw比第2阈值(tam+β)低,在吸入制冷剂压力ps变得比规定值ps1低并且其下降比例变得比规定比例r1大的状态持续了规定时间t1的情况下,也执行第2排热回收制暖模式。

99.如以上这样,在本发明中,控制器32在制暖运转中,基于载热体温度tw和外部气体温度tam,选择室外热交换器7及制冷剂-载热体热交换器64中的至少一个,将在散热器4散热后的制冷剂减压后,在所选择的室外热交换器7及/或制冷剂-载热体热交换器64使其吸热,所以能够以比较简单的结构控制从电池55(发热设备)的排热回收,抑制向室外热交换器7的结霜。

100.即,在本发明中,根据外部气体温度tam判断在室外热交换器7是否容易结霜,通过将外部气体温度tam与载热体温度tw比较来判断是否能够从电池55将排热回收。

101.而且,在实施例中,对于控制器32设置:通常制暖模式,禁止制冷剂向制冷剂-载热体热交换器64的流入,使从压缩机2喷出的制冷剂在散热器4散热,将散热后的该制冷剂减压后,使其在室外热交换器7吸热;以及第1排热回收制暖模式,使从压缩机2喷出的制冷剂在散热器4散热,将散热后的该制冷剂减压后,使其在室外热交换器7和制冷剂-载热体热交换器64吸热;在载热体温度tw比被设定在外部气体温度tam以上的范围中的规定的第1

阈值(tam+α)低的情况下执行通常制暖模式,在载热体温度tw为第1阈值(tam+α)以上的情况下执行第1排热回收制暖模式;所以,能够以比较简单的结构无障碍地控制通常制暖模式和第1排热回收制暖模式的切换,有效果地抑制向室外热交换器7的结霜。

102.此外,在实施例中,对于控制器32设置第2排热回收制暖模式,所述第2排热回收制暖模式是禁止制冷剂向室外热交换器7的流入、使从压缩机2喷出的制冷剂在散热器4散热、将散热后的该制冷剂减压后、使其在制冷剂-载热体热交换器64吸热的模式;在载热体温度tw为比第1阈值(tam+α)高的规定的第2阈值(tam+β)以上的情况下执行第2排热回收制暖模式;所以在能够从电池55将更多的排热回收的状态下,能够停止在室外热交换器7的吸热,仅通过来自电池55的排热将车室内制暖,能够更有效果地抑制向室外热交换器7的结霜。

103.进而,当载热体温度tw为第1阈值(tam+α)以上时,即使在载热体温度tw比第2阈值(tam+β)低的情况下,在实施例中,控制器32也基于压缩机2的吸入制冷剂压力ps而执行第2排热回收制暖模式,所以能够根据压缩机2的吸入制冷剂压力ps而判断是在室外热交换器7容易结霜的状况,将在室外热交换器7的吸热停止。

104.特别是,在实施例中,控制器32在载热体温度tw为第1阈值(tam+α)以上且比第2阈值(tam+β)低的情况下,在压缩机2的吸入制冷剂压力ps变得比规定值ps1低且其下降比例变得比规定比例r1大的状态持续了规定时间t1的情况下,执行第2排热回收制暖模式,所以能够恰当地阻止室外热交换器7的结霜的进展,实现制暖的继续。

105.这在如实施例那样当借助快速充电器(外部电源)将电池55充电时控制器32执行除霜运转的车辆用空气调节装置1中很有效。

106.另外,在实施例中对经由载热体将电池55冷却的情况进行了说明,但也可以在技术方案6以外的发明中设置与电池55直接热交换的热交换器,借助制冷剂从电池55直接吸热。在此情况下,不是根据载热体温度tw、而是根据电池温度tcell进行制暖运转中的运转模式的切换。

107.此外,在实施例中,选取除了制暖运转以外还执行除湿制暖运转、除湿制冷运转、制冷运转、除霜运转的车辆用空气调节装置进行了说明,但并不限于此,在技术方案7、技术方案8以外的发明中,对于仅执行制暖运转、或除其之外还执行上述的空气调节运转、除霜运转中的某个或它们的组合的车辆用空气调节装置,本发明也是有效的。

108.此外,在实施例中说明的控制器32的结构、车辆用空气调节装置1的制冷剂回路r、排热回收装置61的结构并不限定于此,不用说能够在不脱离本发明的主旨的范围中变更。

109.附图标记说明1 车辆用空气调节装置2 压缩机4 散热器6 室外膨胀阀7 室外热交换器8 室内膨胀阀9 吸热器13 制冷剂配管

32 控制器(控制装置)55 电池(发热设备)61 排热回收装置62 循环泵(循环装置)64 制冷剂-载热体热交换器(排热回收用热交换器)68 载热体配管72 分支配管73 辅助膨胀阀74 制冷剂配管r 制冷剂回路。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1