换热器和制冷系统的制作方法

本公开涉及热交换设备,特别涉及一种换热器和制冷系统。

背景技术:

1、目前,在制冷系统中使用最多的换热器是使用铜、铝、钛等材料,利用固体导热原理而制造成的壳管式换热器或板式换热器,其主要的工作原理是制冷剂工质和载冷剂工质分别位于不同的流程内,通过换热管的对流、热传导方式进行换热。

2、在一些制冷系统中,例如,在商用水冷机组的制冷系统中,经压缩机排出的高温高压冷媒气体为过热状态,因此制冷系统的冷凝器入口的制冷剂一般也处于过热状态。处于过热状态的冷媒气体在冷凝器的壳体内首先发生单相显热换热(去过热换热),制冷剂蒸汽只会释放热量而不会发生相变;冷媒气体从过热状态降温至饱和状态,然后饱和状态的冷媒气体发生潜热换热,转变为饱和态的液态冷媒。潜热换热的换热强度是单相显热换热的10-20倍。

3、去过热换热的换热量一般占到冷凝器总换热量的6%左右,部分工况下去过热区换热的换热量在冷凝器总换热量中的占比可高达10%,但因为单相显热换热的换热强度较低,导致换热器内会通过牺牲掉冷凝器大量顶部换热面积或者使用额外的辅助冷却设备来降低制冷剂的过热度。这阻碍了冷凝器,例如商用冷水机组中使用的卧式冷凝器能效的进一步提升和成本优化。

技术实现思路

1、本公开的目的在于提供一种换热器和制冷系统,旨在解决但因为换热器单相显热换热的换热强度较低的问题。

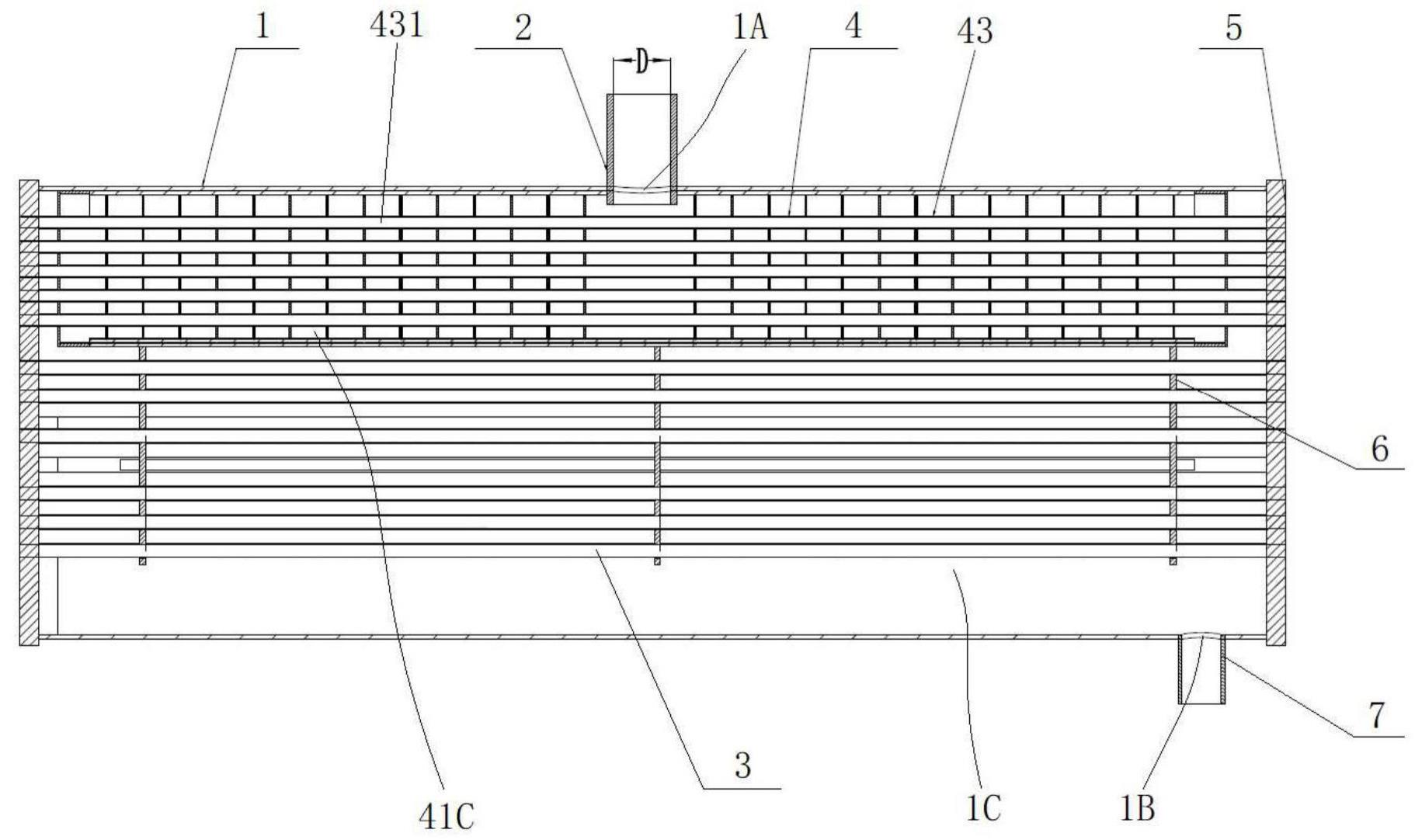

2、本公开第一方面提供一种换热器,包括:

3、壳体,具有气态工质进口和液态工质出口;

4、去过热组件,位于所述壳体内,包括分隔壁、折流板和多根第一换热管,所述分隔壁被配置为将所述壳体的内部空间分隔为去过热腔和通过所述分隔壁上的通气孔与所述去过热腔连通的冷凝腔,所述气态工质进口与所述去过热腔连通,所述液态工质出口与所述冷凝腔连通,所述折流板设置于所述去过热腔内并在所述去过热腔内形成折流流道,所述折流流道的入口端与所述气态工质进口连通,所述冷凝腔与所述折流流道的出口端连通,所述第一换热管包括位于所述去过热腔内以冷却所述去过热腔内的所述气态工质的去过热管段,至少部分所述去过热管段位于所述折流流道内;和

5、第二换热管,位于所述冷凝腔内,被配置为将从所述去过热腔进入所述冷凝腔的气态工质冷凝为液态工质;

6、其中,所述去过热组件满足:

7、

8、

9、

10、ε=0.1-0.5;

11、其中,tin为所述气态工质进口的气态工质温度,单位为k;

12、tout为所述通气孔的气态工质温度,单位为k;

13、twall为所述去过热管段的外表面平均温度,单位为k;

14、ρ为所述气态工质进口的气态工质密度,kg/m3;

15、d为与所述气态工质进口连接的进气管的内直径,单位为m;

16、v为所述气态工质进口的气态工质流速,单位为m/s;

17、l为所述去过热管段的长度,单位为m;

18、n为所述第一换热管的数量;

19、d为所述第一换热管的外径,单位为m;

20、dk为所述第一换热管的布管当量直径,单位为m;

21、λ为所述去过热腔内的气态工质在平均温度下的导热系数,w/(m*k);

22、cp为所述去过热腔内的气态工质在平均温度下的比热容,单位为kj/(kg*k);

23、μ为所述去过热腔内的气态工质在平均温度下的粘度,pa*s;

24、μw为所述去过热腔内的气态工质在所述第一换热管的管壁平均温度下的粘度,单位为pa*s;

25、pt为所述第一换热管的管间距,单位为m;

26、dk为所述壳体的内径,单位为m;

27、lb为相邻的所述折流板的间距,单位为m;

28、u为按照过热区流通截面计算的流速,m/s;

29、pr为普朗特数;

30、ε为常数,取值0.1-0.5。

31、在一些实施例的换热器中,所述分隔壁包括具有所述去过热腔的盒体并具有去过热腔进口,所述换热器包括进气管,所述进气管穿过所述气态工质进口与所述去过热腔进口连接。

32、在一些实施例的换热器中,所述去过热腔沿所述第一换热管的轴向延伸,多个所述折流板沿所述第一换热管的轴向间隔布置于所述去过热腔内。

33、在一些实施例的换热器中,所述折流流道的入口端位于所述去过热腔的沿所述第一换热管的轴向中部,所述折流流道的出口端位于所述去过热腔的沿所述第一换热管的轴向端部。

34、在一些实施例的换热器中,所述换热器包括沿所述第一换热管的轴向布置的两个所述折流流道。

35、在一些实施例的换热器中,所述折流板与所述去过热管段的轴线成夹角设置,所述折流板上具有供所述去过热管段穿过的通孔。

36、在一些实施例的换热器中,所述分隔壁包括间隔设置的具有管孔的两块封板,所述第一换热管的轴向两端分别穿过两块所述封板上的所述管孔。

37、在一些实施例的换热器中,所述分隔壁被配置为将所述去过热腔分隔为安装腔和与所述安装腔连通的集气腔,所述气态工质进口与所述安装腔连通,所述折流板和所述去过热管段设置于所述安装腔内,所述折流流道的入口端与所述气态工质进口连通,所述集气腔与所述折流流道的出口端连通,所述分隔壁上的所述通气孔连通所述集气腔与所述冷凝腔。

38、在一些实施例的换热器中,

39、所述安装腔由所述分隔壁围成;或者

40、所述安装腔由所述分隔壁和所述壳体共同围成;或者

41、所述集气腔由所述分隔壁围成;或者

42、所述集气腔由所述分隔壁和所述壳体共同围成。

43、在一些实施例的换热器中,所述分隔壁的至少部分壁部为双层壁,所述双层壁包括内层壁和设置于所述内层壁外侧的外层壁,所述内层壁构成所述安装腔的至少部分腔壁,所述集气腔由所述内层壁和所述外层壁围成或由所述内层壁、所述外层壁和所述壳体围成,所述多个通气孔设置于所述外层壁上。

44、在一些实施例的换热器中,多个所述通气孔均匀分布于所述分隔壁上。

45、在一些实施例的换热器中,所述多个通气孔从远离所述第二换热管的一侧向靠近所述第二换热管的一侧分为所述通气孔的直径依次减小的多个通气孔组。

46、在一些实施例的换热器中,还包括支撑板组件,所述去过热组件的所述分隔壁通过所述支撑板组件连接于所述壳体的内壁。

47、在一些实施例的换热器中,所述第一换热管的直径小于或等于所述第二换热管的直径。

48、在一些实施例的换热器中,所述第一换热管为翅片管或光管。

49、在一些实施例的换热器中,所述壳体为圆柱状,所述分隔壁为具有所述去过热腔的盒体并沿所述壳体的轴向延伸,所述第一换热管和所述第二换热管沿所述壳体的轴向延伸,其中,所述盒体的长度与所述壳体的长度之比为0.4~1。

50、在一些实施例的换热器中,所述第一换热管的数量与所述第一换热管和所述第二换热管的数量之和的比为10-25%。

51、在一些实施例的换热器中,

52、在一些实施例的换热器中,所述折流板的数量满足:

53、

54、其中,

55、δp为气态工质流经所述去过热组件产生的压降;

56、nb为所述折流板的总数量;

57、c为常数,取值0.02-0.25。

58、本公开第二方面提供一种制冷系统,包括冷凝器,所述冷凝器为本公开第一方面所述的换热器。

59、基于本公开提供的换热器,通过设置去过热腔并在去过热腔内设置折流板形成折流流道,可以对过热状态的气态工质,如气态冷媒,进行不断的折流和扰流,充分利用去过热腔内的去过热管段的换热面积,加强气态工质与去过热腔内的第一换热管的去过热管段的换热效率,从而达到用较少的第一换热管降低过热状态的气态工质的温度的作用。通过调整参数ε来综合控制影响换热器换热能力的换热管外径、管间距等因素,使气态冷媒进口流速保持在合理范围之内,使换热器在获得尽可能高是换热性能之下气态冷媒产生的压降最小。其中,随着参数ε增大,去过热区的总换热系数越小。

60、通过以下参照附图对本公开的示例性实施例的详细描述,本公开的其它特征及其优点将会变得清楚。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!