喷气增焓热泵系统及其控制方法、控制器和空调器与流程

本技术涉及喷气增焓,尤其涉及一种喷气增焓热泵系统及其控制方法、控制器和空调器。

背景技术:

1、喷气增焓热泵系统能够在较低环境温度下,保持一定的制热能力。

2、在超低温环境下,由于喷气增焓热泵系统中中压冷媒和高压冷媒的压差并不大,喷气量较小,喷气增焓热泵系统中的经济器换热量较小,影响喷气增焓热泵系统的制热能力。相关技术中,双级喷气增焓热泵系统在超低温环境下,通过二级经济器的结构往低压侧喷气增焓,提高超低温环境下的制热量,但是在中高温环境下,双级喷气增焓热泵系统的第二级经济器不需要开启,造成了成本浪费。

技术实现思路

1、本技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本技术提出一种喷气增焓热泵系统及其控制方法、控制器和空调器,在保证超低温环境下制热量的前提下,降低喷气增焓热泵系统的硬件成本。

2、本技术第一方面的实施例提供了一种喷气增焓热泵系统,包括压缩机、室外换热器、室内换热器、气液分离换热组件和流量调节组件,所述气液分离换热组件包括第一输入端、第一输出端和第二输出端,所述压缩机的排气口与所述室内换热器的一端连接,所述室内换热器的另一端与所述第一输入端连接,所述第一输出端与所述室外换热器的一端连接,所述室外换热器的另一端连接所述压缩机的进气口,所述第二输出端通过第一支路连接到所述压缩机的进气口,所述第二输出端还通过第二支路连接到所述压缩机的补气口,所述流量调节组件设置于所述第一支路或所述第二支路。

3、本技术第一方面实施例的喷气增焓热泵系统,至少具有如下有益效果:系统中设置气液分离换热组件,气液分离换热组件中作为主路出口的第一输出端连接室外换热器,可以将液态冷媒送到室外换热器处进行热交换;另外,作为辅路出口的第二输出端一分为二,通过第一支路连接压缩机的进气口,而且通过第二支路连接压缩机的补气口,并且在第一支路或第二支路中设置流量调节组件,通过这种结构,可以使得对第一支路和第二支路中的气态冷媒进行调整分配成为可能;例如,通过这种结构,当在中高温环境中时,可以关闭其中一个支路(例如第一支路设置流量调节组件并通过流量调节组件关断第一支路),使得系统等效于一级气液分离换热组件的热泵系统;而在低温及超低温环境中时,压缩机需要更多的补气量,则可以通过打开流量调节组件改变第一支路和第二支路的补气比例,来达到最优的系统制热能力和能效。由于本技术实施例的热泵系统只需要一个气液分离换热组件,相比于现有技术中通过两级经济器进行补气的方案,相当于将两级经济器合并成一个经济器,因此能够减少成本,同时保证了热泵系统的制热性能。

4、根据本技术的一些实施例,所述气液分离换热组件为闪蒸罐,所述闪蒸罐的输入端为所述第一输入端,所述闪蒸罐的液态输出端为所述第一输出端,所述闪蒸罐的气态输出端为所述第二输出端。

5、根据本技术的一些实施例,所述气液分离换热组件为板式换热器,所述板式换热器包括第一入口、第二入口、第一出口和第二出口,所述第一入口为所述第一输入端,所述第二入口通过膨胀阀连接到所述第一出口,所述第一出口为所述第一输出端,所述第二出口为所述第二输出端。

6、根据本技术的一些实施例,还包括气液分离器,所述气液分离器包括第二入口和第三出口,所述第二入口通过第三支路连接到所述室外换热器的另一端,所述第一支路和所述第三支路汇流到所述第二入口,所述第三出口连接所述压缩机的进气口。

7、根据本技术的一些实施例,还包括四通阀,所述四通阀包括第一端口、第二端口、第三端口和第四端口,所述第一端口连接所述压缩机的排气口,所述第二端口连接所述室内换热器,所述第三端口连接所述第三支路,所述第四端口连接所述室外换热器。

8、根据本技术的一些实施例,还包括室外节流器件和室内节流器件,所述室外节流器件设置在所述室外换热器和所述第一输出端之间,所述室内节流器件设置在所述室内换热器和所述第一输入端之间。

9、根据本技术的一些实施例,所述流量调节组件设置于所述第一支路,所述流量调节组件的阀门用于受控打开以调整所述第一支路中的气态冷媒的流量。

10、根据本技术的一些实施例,还包括第一温度传感器和第二温度传感器,所述第一温度传感器用于检测所述室外换热器的温度,所述第二温度传感器用于检测所述室内换热器的温度。

11、本技术第二方面实施例提供了一种喷气增焓热泵系统的控制方法,所述喷气增焓热泵系统包括压缩机、室外换热器、室内换热器、气液分离换热组件和流量调节组件,所述气液分离换热组件包括第一输入端、第一输出端和第二输出端,所述压缩机的排气口与所述室内换热器的一端连接,所述室内换热器的另一端与所述第一输入端连接,所述第一输出端与所述室外换热器的一端连接,所述室外换热器的另一端连接所述压缩机的进气口,所述第二输出端通过第一支路连接到所述压缩机的进气口,所述第二输出端还通过第二支路连接到所述压缩机的补气口,所述流量调节组件设置于所述第一支路或所述第二支路;

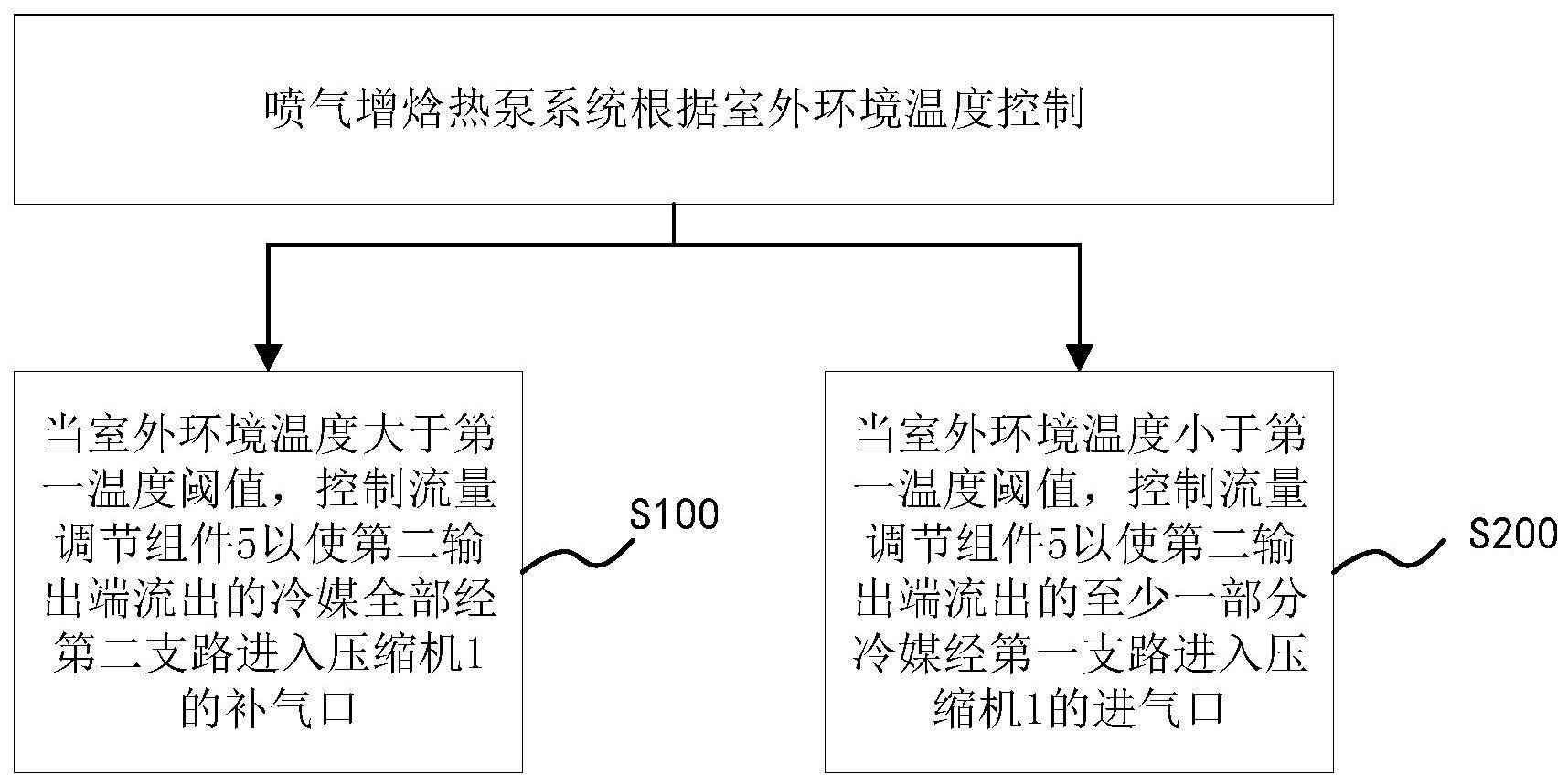

12、所述控制方法包括:

13、当室外环境温度大于第一温度阈值,控制所述流量调节组件以使所述第二输出端流出的冷媒全部经所述第二支路进入所述压缩机的补气口;

14、当室外环境温度小于所述第一温度阈值,控制所述流量调节组件以使所述第二输出端流出的至少一部分冷媒经所述第一支路进入所述压缩机的进气口。

15、本技术第二方面实施例的控制方法,至少具有如下有益效果:流量调节组件用于调节在不同室外环境温度下热泵系统的冷媒工作情况,其中,在室外环境温度较高,大于第一温度阈值的情况下,热泵系统关闭流量调节组件,此时第二输出端流出的冷媒全部经第二支路进入压缩机的补气口,实现一级补气,满足在中高温环境下制热的需求;在室外环境温度较低,小于第一温度阈值的情况下,热泵系统打开流量调节组件,使得第二输出端流出的至少一部分冷媒进入到压缩机的进气口,提高压缩机的进气口的进气量,实现了一级补气和二级补气,并能够通过调节流量调节组件的阀门开度调节第一支路和第二支路中冷媒的流量比例,从而达到最佳的制热能力和效能,也就是说,在低温环境下,热泵系统从低压侧进行补气,通过提升补气量来提高热泵系统在低温下的制热量。

16、在一些实施例中,所述当室外环境温度小于所述第一温度阈值,控制所述流量调节组件以使所述第二输出端流出的至少一部分冷媒经所述第一支路进入所述压缩机的进气口,包括:

17、当室外环境温度小于所述第一温度阈值且大于第二温度阈值,根据所述室外换热器的第一温度和所述室内换热器的第二温度确定目标阀门开度,并按所述目标阀门开度控制所述流量调节组件,所述目标阀门开度小于所述流量调节组件的阀门的最大开度;

18、当室外环境温度小于所述第二温度阈值,控制所述流量调节组件的阀门为最大开度。

19、在一些实施例中,所述根据所述室外换热器的第一温度和所述室内换热器的第二温度确定所述流量调节组件的阀门开度,包括:

20、根据所述第一温度确定所述室外换热器的第一饱和蒸汽压力,根据所述第二温度确定所述室内换热器的第二饱和蒸汽压力;

21、根据所述第一饱和蒸汽压力和所述第二饱和蒸汽压力的差值确定所述流量调节组件的阀门开度。

22、在一些实施例中,所述热泵系统还包括室外节流器件和室内节流器件,所述室外节流器件设置在所述室外换热器和所述第一输出端之间,所述室内节流器件设置在所述室内换热器和所述第一输入端之间;

23、当控制所述流量调节组件以使所述第二输出端流出的至少一部分冷媒经所述第一支路进入所述压缩机的进气口,所述控制方法还包括:

24、减小所述室外节流器件和/或所述室内节流器件的阀门开度。

25、本技术第三方面实施例提供了一种喷气增焓热泵系统的控制方法,所述喷气增焓热泵系统包括压缩机、室外换热器、室内换热器、气液分离换热组件和流量调节组件,所述气液分离换热组件包括第一输入端、第一输出端和第二输出端,所述压缩机的排气口与所述室内换热器的一端连接,所述室内换热器的另一端与所述第一输入端连接,所述第一输出端与所述室外换热器的一端连接,所述室外换热器的另一端连接所述压缩机的进气口,所述第二输出端通过第一支路连接到所述压缩机的进气口,所述第二输出端还通过第二支路连接到所述压缩机的补气口,所述流量调节组件设置于所述第一支路或所述第二支路;

26、所述控制方法包括:

27、当所述室内换热器的温度持续上升,控制所述流量调节组件的阀门开度变化,以使所述第二输出端流出并经所述第一支路进入所述压缩机的进气口的冷媒的流量持续增大;

28、当所述压缩机的排气过热度小于第三温度阈值,或者,当所述压缩机的排气温度持续下降,保持所述流量调节组件的阀门开度不变。

29、本技术第三方面实施例的控制方法,至少具有如下有益效果:流量调节组件用于调节在不同排气过热度下热泵系统的冷媒工作情况,其中,当室内换热器的温度持续上升,则持续打开流量调节组件的阀门开度,提高压缩机的进气口冷媒流量,保证低温环境下的制热能力和能效,然后计算压缩机的排气过热度,如果排气过热度小于第三温度阈值或者持续下降,则停止打开流量调节组件的阀门开度,保持流量调节组件的当前开度以稳定热泵系统的状态。

30、本技术第四方面实施例提供了一种控制器,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时执行如上述第二方面或第三方面所述的控制方法。

31、本技术第五方面实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行如上述第二方面或第三方面所述的控制方法。

32、本技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本技术而了解。本技术的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!