换热器的制作方法

本技术涉及热量交换设备,具体涉及一种换热器。

背景技术:

1、制冷剂蒸汽压缩式系统经过节流装置以后会变成气液两相态然后到达蒸发器入口,制冷剂两相流体特别是其中的液体能否均匀分配到每一路通道中进行换热是蒸发器设计和结构的关键。

2、相关技术中,采用在集流管内插分配管的方式来解决制冷剂分配问题,分配管上开有小孔,使制冷剂由总管再经小孔流出,但由于集流管内容积相对于分配管要大的多,因此制冷剂从分配管小孔流出进入集流管后容易产生气液分离现象,导致制冷剂很难均匀分配给每个换热管孔。

技术实现思路

1、本实用新型是基于发明人对以下事实和问题的发现和认识做出的:

2、本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本实用新型的实施例提出一种换热器。该换热器具有优化制冷剂的分配和提升换热管的换热效率的优点。

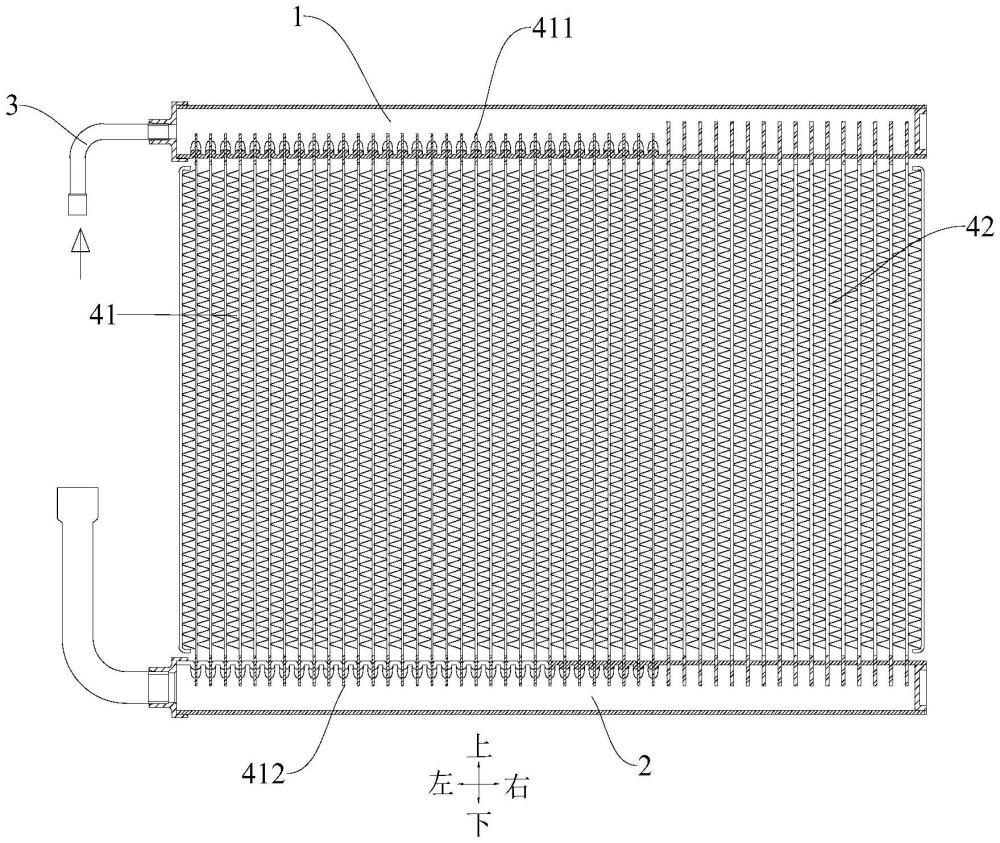

3、本实用新型实施例的换热器包括换热管、第一管、第二管和进口管。

4、所述第一管和所述第二管沿所述换热器的长度方向延伸设置,所述进口管与所述第一管连接;所述换热管连接所述第一管和所述第二管,所述换热管具有多个流通通道,所述流通通道与所述第一管和所述第二管连通,所述换热管至少包括第一换热管和第二换热管,所述第一换热管的流入口和所述第二换热管的流入口均设于所述第一管的管腔内;所述第一换热管的流入口和所述第二换热管的流入口在换热器的高度方向上存在差值。

5、因为制冷剂在从进口管进入第一管时,会在液态的制冷剂内混入一部分气体在由从进口管进入第一管时会出现气蚀的问题,进而造成第一管内的制冷剂不断地被搅动,不能及时且均匀的分配到每个换热管,会造成一部分的换热管因为气蚀的问题导致制冷剂不断进入造成一部分换热管内流量过多,造成相应的流速大,进而可能会带着部分液态的制冷剂一起被旁通到蒸发器出口,从而导致压缩机的液击现象出现压缩机损坏。而另一部分的换热管因进入的制冷剂的量少,造成过早进入过热状态。

6、本实用新型实施例的换热器,依据气液态的制冷剂密度不同的原理,通过所述第一换热管的流入口和所述第二换热管的流入口在换热器的高度方向上存在差值,利用高度较高的所述第二换热管的流入口将其中的气态的制冷剂及时的排出,进而避免气态制冷剂对液态制冷剂的搅动而出现气蚀的问题。由此,液态的制冷剂可以均匀的分布在第一换热管的流入口内。也就是说利用所述第一换热管的流入口和所述第二换热管的流入口之间的高度差为气态制冷剂的及时排出创造了有利条件。由此,本实用新型实施例的换热器具有优化制冷剂的分配及提升换热管的换热效率的优点。

7、因此,本实用新型实施例的换热器具有优化制冷剂的分配和提升换热管的换热效率的优点。

8、在一些实施例中,所述第一换热管和第二换热管平行设置,所述第一换热管在所述换热器的高度方向上具有第一端部和第二端部,所述第一端部插设于所述第一管的管腔内;在所述换热器的高度方向上,所述第一端部高于所述第二端部,所述第一换热管插入所述第一管的管腔的长度小于所述第二换热管插入所述第一管的管腔的长度。

9、在一些实施例中,所述第一换热管和第二换热管平行设置,所述第一换热管在所述换热器的高度方向上具有第一端部和第二端部,所述第一端部插设于所述第一管的管腔内,在所述换热器的高度方向上,所述第一端部低于所述第二端部,所述第一换热管插入所述第一管的管腔的长度大于所述第二换热管插入所述第一管的管腔的长度。

10、在一些实施例中,在所述换热器的高度方向上,所述第一管高于所述第二管,且所述第一端部高于所述第二端部,所述第一换热管插入所述第一管的管腔的长度小于所述第二换热管插入所述第一管管腔的长度。

11、在一些实施例中,在所述换热器的高度方向上,所述第一管低于在所述第二管,且所述第一端部低于所述第二端部,所述第一换热管插入所述第一管的管腔的长度大于所述第二换热管插入所述第一管管腔的长度。

12、在一些实施例中,在所述换热器的高度方向上,所述第一管与所述第二管平齐设置,且所述第一端部高于所述第二端部,所述第一换热管插入所述第一管的管腔的长度小于所述第二换热管插入所述第一管管腔的长度。

13、在一些实施例中,在所述换热器的高度方向上,所述第一管与所述第二管平齐设置,且所述第一端部低于所述第二端部,所述第一换热管插入所述第一管的管腔的长度大于所述第二换热管插入所述第一管管腔的长度。

14、在一些实施例中,所述第一换热管具有多个,多个所述第一换热管沿所述换热器的长度方向间隔开地设置以形成第一换热管组,所述第二换热管具有多个,多个所述第二换热管沿所述换热器的长度方向间隔设置以形成第二换热管组,相对所述第二换热管组,所述进口管设置在所述第一管的一端,所述第一换热管组更靠近所述进口管。

15、在一些实施例中,所述换热器还包括第三换热管,在所述换热器的长度方向上,所述第三换热管位于所述第一换热管组和所述第二换热管组之间,在所述换热器的高度方向上,所述第三换热管的流入口位于所述第一换热管的所述流入口和所述第二换热管的所述流入口之间。

16、在一些实施例中,所述第一换热管具有多个独立的第一流通分通道,所述第一换热管包括沿所述换热器的宽度方向依次设置的第一侧部和第二侧部,在所述换热器的高度方向上,所述第一侧部低于所述第二侧部。

17、在一些实施例中,所述第二换热管具有多个独立的第二流通分通道,所述第二换热管包括沿所述换热器的宽度方向设置的第三侧部和第四侧部,在所述换热器的高度方向上,所述第三侧部所对应的高度小于所述第四侧部所对应的高度。

18、在一些实施例中,所述第一换热管插设于所述第一管的管腔内的一段设有第一通孔,所述第一换热管的流入口包括所述第一通孔。

19、在一些实施例中,所述第二换热管插设于所述第一管的管腔内的一段设有第二通孔,所述第二换热管的流入口包括所述第二通孔。

20、在一些实施例中,所述第一换热管的流入口和所述第二换热管的流入口在所述换热器的高度方向的差值为△h,所述第一管的水力直径为d,满足1/12d<△h<d。

21、在一些实施例中,所述第二换热管的流通通道截面积与所述第一换热管的流通通道的截面积的比值为大于等于0.05且小于等于0.5。

22、在一些实施例中,所述第一换热管和所述第二换热管均包括平直段,所述平直段的一端与所述第一管连通,所述平直段的另一端与所述第二管连通。

23、在一些实施例中,所述第一换热管和所述第二换热管均具有多个,每个所述第一换热管和所述第二换热管中的至少一部分包括弯折形成的弯折管,所述弯折管的一端与所述第一管连通,所述弯折管的另一端与所述第二管连通。

技术特征:

1.一种换热器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述第一换热管和第二换热管平行设置,所述第一换热管在所述换热器的高度方向上具有第一端部和第二端部,所述第一端部插设于所述第一管的管腔内;

3.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述第一换热管和第二换热管平行设置,所述第一换热管在所述换热器的高度方向上具有第一端部和第二端部,所述第一端部插设于所述第一管的管腔内;

4.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述第一换热管具有多个,多个所述第一换热管沿所述换热器的长度方向间隔开地设置以形成第一换热管组,所述第二换热管具有多个,多个所述第二换热管沿所述换热器的长度方向间隔设置以形成第二换热管组,相对所述第二换热管组,所述进口管设置在所述第一管的一端,所述第一换热管组更靠近所述进口管。

5.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述换热器还包括第三换热管,在所述换热器的长度方向上,所述第三换热管位于所述第一换热管组和所述第二换热管组之间,在所述换热器的高度方向上,所述第三换热管的流入口位于所述第一换热管的所述流入口和所述第二换热管的所述流入口之间。

6.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述第一换热管具有多个独立的第一流通分通道,所述第一换热管包括沿所述换热器的宽度方向依次设置的第一侧部和第二侧部,在所述换热器的高度方向上,所述第一侧部低于所述第二侧部;

7.根据权利要求1所述的换热器,其特征在于,所述第一换热管插设于所述第一管的管腔内的一段设有第一通孔,所述第一换热管的流入口包括所述第一通孔;

8.根据权利要求1-5中任一项所述的换热器,其特征在于,所述第一换热管的流入口和所述第二换热管的流入口在所述换热器的高度方向的差值为△h,所述第一管的水力直径为d,满足1/12d<△h<d。

9.根据权利要求1-5中任一项所述的换热器,其特征在于,所述第二换热管的流通通道截面积与所述第一换热管的流通通道的截面积的比值为大于等于0.05且小于等于0.5。

10.根据权利要求1-5中任一项所述的换热器,其特征在于,所述第一换热管和所述第二换热管均包括平直段,所述平直段的一端与所述第一管连通,所述平直段的另一端与所述第二管连通;

技术总结

本技术的实施例提出一种换热器。其中,该换热器包括换热管、第一管、第二管和进口管。所述第一管和所述第二管沿换热器的长度方向延伸设置,所述进口管与所述第一管连接;所述换热管连接所述第一管和所述第二管,所述换热管具有多个流通通道,所述流通通道与所述第一管和所述第二管连通,所述换热管至少包括第一换热管和第二换热管,所述第一换热管的流入口和所述第二换热管的流入口均设于所述第一管的管腔内;所述第一换热管的流入口和所述第二换热管的流入口在换热器的高度方向上存在差值。因此,根据本技术的实施例的换热器具有优化制冷剂分配和提升换热管的换热效率的优点。

技术研发人员:赵磊,曹爱萍,蒋建龙,金俊峰

受保护的技术使用者:杭州三花微通道换热器有限公司

技术研发日:20230331

技术公布日:2024/2/8

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!