热泵驱动空气管网型高大空间热管理系统及其控制方法

本发明涉及一种热泵系统,尤其是涉及一种热泵驱动空气管网型高大空间热管理系统及其控制方法。

背景技术:

1、具备大跨度与高尺度空间使用功能的高大空间建筑如机场、车站、大型会议厅、高大厂房等的特点为空间高、跨度大,并且人员活动区域常位于空间底部,空间顶部通常没有严格的温度要求。然而,该类建筑存在其独特的热物理性质,即烟囱效应。高大空间建筑使用期间,室内热空气因密度较小而不断上升,极易使得室内形成较大的纵向温度梯度,导致空间顶部温度偏高、底部活动区域温度偏低,进而加大空间顶部与室外环境的温差与压差,造成极为恶劣的自然向外对流作用,这对服务于高大空间建筑的空调系统如何实现节能且高效的技术设计提出了巨大挑战。

2、就室内制热而言,空调机通常从建筑底部送入热空气,空气自然上升至整个空间以进行缓慢制热。然而在高大空间建筑内,烟囱效应使得热空气迅速向顶部聚集,大量未使用的热量从顶棚或天窗向外泄露,一方面造成极大的热量损失与能源浪费,另一方面,室内巨大的纵向温度梯度还会大幅降低制热的热舒适性,空间上形成“上过热、下过冷”的现象,致使靠近地面的人员活动区域温度过低;就室内制冷而言,因空调机送出的冷空气会自然下沉至建筑底部,故而仅需重点考虑底部人员活动区域的冷空气覆盖,烟囱效应对制冷效果的恶劣影响较小,甚至可通过加速热量向外散失以增强制冷;由此,对于解决高大空间上述问题的空调系统设计,尤其是旨在解决寒冷及严寒地区的制热问题上极为重要。

3、专利cn 218469179 u公开了一种用于大跨度高大空间的分层空调系统,通过在高大空间长边两侧设置带有升降机构的空调送风管以实现送风高度与角度的自由调节。该技术采用位置可调的非等温高速喷射气流,在夏季制冷工况下,可通过对整个高大空间划分空调区与非空调区以实现能源节约。然而在冬季制热工况下,该技术未曾考虑烟囱效应所造成的顶部非空调区域的大量热能堆积与向外的热量消散,致使传递至上部空间的热量大大浪费。

4、专利cn 211854195 u公开了一种高大空间目标区域环境系统,通过在高大空间上部与下部分别设置保温回风管道并与空调处理机相连,采用风机装置与送/回风百叶进行送风与回风模式的切换,最终能够实现顶部送冷风的夏季制冷与底部送热风的冬季供暖功能。然而,基于热空气密度低的物理性质与高大空间内人员活动区域常位于空间低处的实际情况,该技术中顶部风口的固定式安装不仅需考虑冬季吸收热气的高离地距离,还需考虑夏季冷风输送的低离地距离,无法根据使用模式进行高度上的调整,大幅降低了高大空间内环控系统的节能性能。

5、综上所述,现有针对改善高大空间温控耗能的技术创新大多集中在空调区域与非空调区域的划分以及循环空气的成分配比与工作流程的优化,未曾考虑过从热泵空调系统本身结构出发,通过添加与热泵协同工作的空气处理机对建筑顶部的废热及时回收利用,削弱烟囱效应的同时还可使得热泵系统能够同时以室外环境空气与室内顶部热空气作为热源,大幅降低向外索取的能源消耗。此外,由于高大空间建筑在使用期间,不同高度的温控区域因其使用功能存在差异,导致各区域的温度需求也不尽相同。当某一区域的使用功能发生变化时,该区域的温度需求(即热负荷需求)也会随之改变。由此可得,目前针对高大空间建筑顶部空气的废热回收技术与能够满足高大空间建筑室内不同高度温区的差异化动态温度需求的热管理技术的提出迫在眉睫。

技术实现思路

1、本发明目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷进而提供了一种热泵驱动空气管网型高大空间热管理系统及其控制方法。通过在空间与时间两大尺度上,结合热泵能源品位提升特性、能源可回收特性、能量梯级利用特性与空气密度随温度变化的物理特性,分别从结构配置和控制方法两方面提供了可靠的技术方案。

2、结构配置上,在传统全空气热泵空调系统仅以环境空气作为热源的基础上,针对高大空间所具备的烟囱效应特性,本发明除了设有常规的全空气热泵系统中与有温度需求区域内空气进行换热的空气处理机,还另外添加了与高大空间建筑顶部空气进行换热的空气处理机,使得本发明提出的热泵系统能够同时以空间顶部积聚的大量热空气和室外环境空气作为热源进行工作,搭建了一套完善的空气管网系统;控制方法上,由于高大空间建筑在使用期间的不同阶段,室内各区域实际温度与热舒适需求不同,本发明提出了一套全周期运行阶段控制方法,通过控制阀门的开闭动作与四通换向阀不同接口的连通状态来完成高大空间在不同需求下运行阶段的切换;最终,本发明能够实现在开源节流的最佳状态下完成高大空间建筑的细化分层动态热管理。

3、本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

4、本发明首先保护的是一种热泵驱动空气管网型高大空间热管理系统;由于高大空间建筑具备其特有的烟囱效应物理性质,建筑在使用期间室内大量热空气会迅速向空间顶部聚集,使得空间内部常处于顶部温度过高而底部温度过低的恶劣情况,室内存在的巨大纵向温度梯度致使空间热舒适性极差;因此,本发明在传统全空气热泵空调系统仅以环境空气作为热源的基础上,针对高大空间所具备的烟囱效应特性,除了设有常规的全空气热泵系统中与有温度需求区域内空气进行换热的空气处理机,还另外添加了与高大空间建筑顶部空气进行换热的空气处理机,最终设计出可同时以室外环境空气与室内顶部热空气充当热源的热泵空调系统,能够回收空间顶部余热用以完成有温度需求的底部人员活动区域的温度控制;此外,通过将顶部热空气作为热源之一,还可改善高大建筑室内纵向温度梯度,减缓烟囱效应造成的大量热量向外散失;

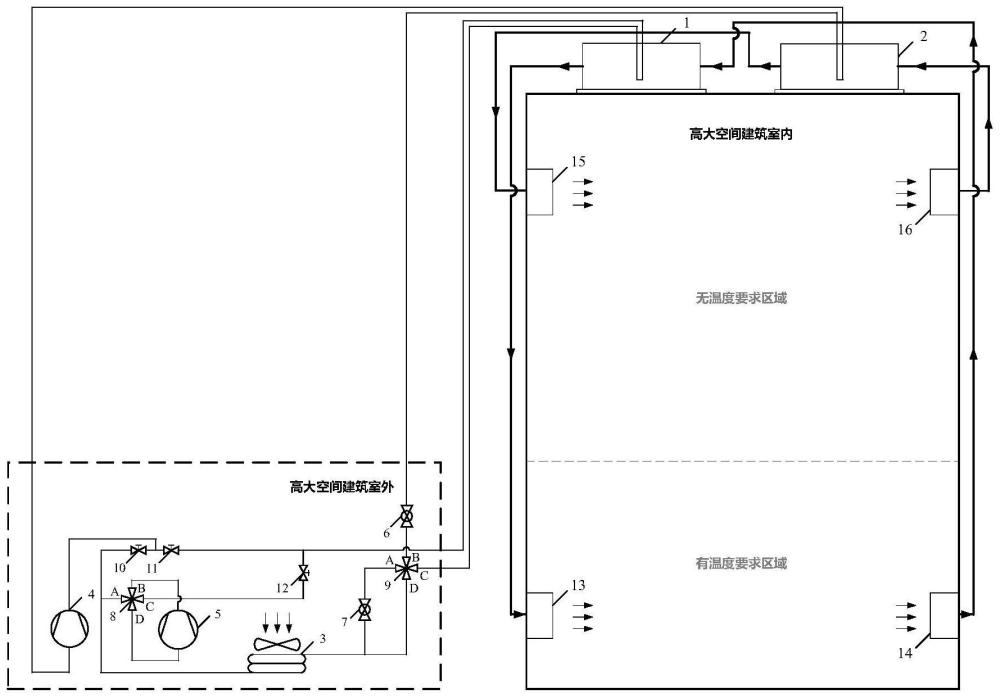

5、进一步地,所述热管理系统在系统组成上包括成套的模式可控式制冷剂与空气循环系统;所述热管理系统在空间布置上包括室外安装与室内安装两部分;

6、进一步地,在系统组成上,所述成套的模式可控式制冷剂与空气循环系统包括内循环制冷剂环路、外循环制冷剂环路、底部空气环路和顶部空气环路四部分;

7、所述内循环制冷剂环路包括使用铜管依次连接的第二空气处理机、第一压缩机、第二截止阀、第一空气处理机、第二四通换向阀与第一节流阀;

8、所述外循环制冷剂环路包括使用铜管依次连接的室外换热器、第一四通换向阀、第二压缩机、第三截止阀、第一空气处理机、第二四通换向阀和第二节流阀;所述第一四通换向阀的端口a与室外换热器的制冷剂换热通道的一端相连接、端口b与第二压缩机的排气口相连接、端口c与第三截止阀相连接、端口d与第二压缩机的吸气口相连接;所述第二四通换向阀的端口a与第二节流阀相连接、端口b与第一节流阀相连接、端口c与第一空气处理机的制冷剂换热盘管的一端相连接、端口d与室外换热器的制冷剂换热通道的一端相连接;

9、所述底部空气环路包括使用风管依次连接的第一空气处理机、第一送风口和第一回风口;所述底部空气环路与制冷剂环路通过第一空气处理机内的制冷剂换热盘管进行换热式连接;

10、所述顶部空气环路包括使用风管依次连接的第二空气处理机、第二送风口和第二回风口;所述顶部空气环路与制冷剂环路通过第二空气处理机内的制冷剂换热盘管进行换热式连接;

11、进一步地,在系统组成上,所述内循环制冷剂环路与外循环制冷剂环路可通过第一截止阀、第三截止阀和第二四通换向阀的启闭动作形成互联互通;

12、进一步地,在空间布置上,所述室外安装包括除了室内送风口与回风口之外的含热泵主体与空气处理机在内的系统中所有设备及其连接管道的安装;所有设备可分块或集中安装在室外某一合理位置处,以便对系统进行操控;

13、进一步地,在空间布置上,所述室内安装包括所有送风口、回风口及其配套的阀门与连接管道的安装;所述第一送风口、第二回风口及其配套设备安装在建筑底部,用以将有温度要求区域内的空气导入第一空气处理机以完成温度控制;所述第二送风口、第二回风口及其配套设备安装在建筑顶部,用以将大量积聚在顶部的热空气导入第二空气处理机以回收无温度要求区域的多余热量,降低通过屋顶向外散失热量的同时还可完成顶部积聚热量向底部的迁移;

14、进一步地,在本发明的系统组成上,所述成套的模式可控式制冷剂与空气循环系统的套数不限数量,可以仅设一套,也可设置不止一套;就高大空间建筑的整体使用功能而言,一般不同高度区域内的使用功能存在差异,故而不同高度范围内的温度要求也不尽相同。因此,本发明需依据室内实时温度与各层的温度需求进行高度上的划分而确定温控区域,针对各区域均设立一台空气处理机及其配套安装的送风口与回风口,最后按照最小化热回收温度与供热温度的标准,将无温度要求区域与有温度要求区域内多对送回风口及其匹配的空气处理机划分为多套模式可控式制冷剂与空气循环系统,其中每套系统中仅包括一对无温度要求区域中的送回风口及其匹配的一台空气处理机、一对有温度要求区域中的送回风口及其匹配的一台空气处理机;由此,本发明便可通过多套模式可控式制冷剂与空气循环系统在不同温度下协同工作,最终实现覆盖高大空间全区域的细化分层热管理;

15、进一步地,本发明系统中热泵驱动的管网形式可以不仅局限于空气管网(即制冷剂系统与空气处理系统均设置于室外,制冷剂进入空气处理机中换热盘管与来自室内的回风换热,空气经处理后再送入室内),实际使用时可根据现场情况采用热泵驱动制冷剂管网(即热泵系统中制冷剂直接流入室内机中换热盘管与室内空气换热)或采用热泵驱动载冷剂管网(即制冷剂系统独立设置于室外,通过载冷剂进入室内机中换热盘管与室内空气换热)的形式进行部分替代或全局替代,最终可形成热泵驱动空气-制冷剂-载冷剂混合管网的热管理系统;

16、本发明的第二个目的是保护一种热泵驱动空气管网型高大空间热管理系统的控制方法;由于高大空间长时间未使用时其内部温度处于与外界保持一致的稳定状态,烟囱效应对其影响不显著,故而建筑使用初期顶部无过多废热用以进行热回收,此时则无需开启控制无温度要求区域内温度的空气处理机来进行热回收,仅需进行底部有温度要求区域的制热即可。然而,随着所述控制底部空气温度的空气处理机的持续工作,大量热空气将会迅速向空间顶部聚齐,当热量超过一定阈值时则需要开启控制无温度要求区域内温度的空气处理机以进行热回收与区域控温。因此,本发明针对高大空间在制热期间的动态热回收需求,设计了一套全周期运行阶段控制方法;

17、进一步地,所述全周期运行阶段控制方法是通过对截止阀和四通换向阀的开闭动作与连通状态进行控制,通过进行以下四大运行阶段的周期性循环切换来完成对整个高大空间建筑室内的全周期高效制热:

18、1.外循环制热运行阶段:当高大空间建筑长时间未投入使用并将首次进行室内制热时,其室内初始温度处于与外界环境温度保持一致的稳定状态,即室内温度等于外界环境温度且低于有温度要求区域设置的热舒适下限温度;此时,在阀门控制上,打开所述第三截止阀,关闭第一截止阀和第二截止阀;所述第一四通换向阀中端口a与端口d保持连通状态,端口b与端口c保持连通状态;所述第二四通换向阀中端口a与端口c保持连通状态,关闭端口b与端口d;

19、在该阶段内,所述模式可控式制冷剂与空气循环系统中外循环制冷剂环路与底部空气环路为运行状态,内循环制冷剂环路与顶部空气环路为中止状态,系统仅有室外空气一个热源,空气处理机中仅有第一空气处理机为源自于有温度要求区域内的空气进行制热,最终快速提升室内温度;

20、2.内外循环热回收同步运行阶段:当系统在外循环制热运行阶段工作一段时间后,高大空间室内温度持续上升;由于烟囱效应的影响,空间内热空气迅速向顶部聚集,位置越高的区域其温度上升越快;因此,位于空间高处的无温度要求区域的温度上升速率最快,当其温度达到热回收设定温度时,在阀门控制上,打开所述第二截止阀和第三截止阀,关闭第一截止阀;所述第一四通换向阀中端口a与端口d保持连通状态,端口b与端口c保持连通状态;所述第二四通换向阀中端口a与端口c保持连通状态,端口b与端口c保持连通状态,关闭端口d;

21、在该阶段内,所述模式可控式制冷剂与空气循环系统中外循环制冷剂环路、内循环制冷剂环路、底部空气环路和顶部空气环路均为运行状态,系统同时以室外空气与室内顶部热空气作为热源,空气处理机中除了第一空气处理机为空间制热以提升有温度要求区域的温度外,第二空气处理机中制冷剂换热盘管可对源自于顶部无温度要求区域内的大量热空气进行余热回收,削弱烟囱效应的同时还可降低向外索取的能源需求;

22、3.内循环热回收运行阶段:特别地,当系统处于内外循环热回收同步运行阶段工作一段时间后,底部有温度要求区域的温度逐渐上升,热负荷需求随之逐渐降低;当该区域的热负荷需求仅靠回收顶部无温度要求区域的热量即可得到满足时,在阀门控制上,打开所述第二截止阀,关闭第一截止阀和第三截止阀;所述第一四通换向阀全部关闭;所述第二四通换向阀中端口b与端口c保持连通状态,关闭端口a和端口d;

23、在该阶段内,所述模式可控式制冷剂与空气循环系统中外循环制冷剂环路为中止状态,内循环制冷剂环路、底部空气环路和顶部空气环路为运行状态,系统仅以室内顶部热空气作为唯一热源,第一空气处理机中制冷剂盘管输出的热量与第二空气处理机回收的热量相等,在无需外界能源输入的内部热量循环中满足了室内底部有温度要求区域的制热需求;

24、4.间歇运行阶段:当系统处于上述运行阶段工作一段时间后,在外循环制热与内循环热回收的共同作用下,底部有温度要求区域的温度不断上升,当其达到热舒适上限温度时,系统全部关闭,直至有温度要求区域的温度下跌至热舒适下限温度,阀门控制情况切换至与外循环制热运行模式一致;不同的是,所述有温度要求区域的初始温度由环境温度变为热舒适下限温度;在该阶段内,可实现高大空间建筑的间歇式制热,满足热舒适性要求的前提下还可大幅降低制热能耗;

25、本发明系统通过在上述工作阶段进行循环切换,即可实现针对制热模式下高大空间动态热回收需求的灵活匹配;此外,需要说明的是,在高大空间的使用期间,当某一区域的使用功能发生变化时,该区域对应的温度需求也会随之改变;为满足这一变化,本发明可通过控制系统中进出空气处理机内的空气流量以匹配不同区域的实时热负荷;最后,当高大空间不再投入使用或暂无制热需求时,所述阀门全部关闭;至此,整个高大空间建筑全周期的室内制热便得以完成。

26、进一步地,本发明热泵驱动空气管网型高大空间热管理系统切换为外循环制热运行阶段时,其工作流程为:

27、所述外循环制冷剂环路开启,由室外换热器的制冷剂换热通道流出的低温低压制冷剂气体首先经第一四通换向阀进入第二压缩机;而后,经压缩后的高温高压制冷剂气体从第一四通换向阀经第三截止阀流入第一空气处理机的制冷剂盘管;高温高压制冷剂气体在制冷剂换热盘管中将热量输送给由第一空气处理机中风机自第一回风口抽取的低温空气,完成有温度要求区域的制热效果;紧接着,被冷却后的低温高压制冷剂过冷液体经第二四通换向阀流入第二节流阀被节流降压为低温低压两相态制冷剂;而后,低温低压制冷剂进入室外换热器的制冷剂换热通道,吸收室外空气中的热量进而蒸发为制冷剂过热气体;最后,低温低压制冷剂气体再次经第一四通换向阀进入第二压缩机完成外循环制冷剂环路;

28、所述底部空气环路开启,底部有温度要求区域内的冷空气经第一回风口被第一空气处理机中的风机抽吸进入箱体内部;而后,低温空气与第一空气处理机内的制冷剂换热盘管进行换热,吸收来自于盘管内部流动的高温高压制冷剂的热量,进而被加热为高温空气;高温空气再由风机经第一送风口被送入室内,完成底部空气环路与外循环制冷剂环路的换热式连接,最终实现从室外空气中吸收热量以完成有温度要求区域的制热效果;

29、进一步地,本发明热泵驱动空气管网型高大空间热管理系统切换为内外循环热回收同步运行阶段时,其工作流程为:

30、所述外循环制冷剂环路和底部空气环路开启,其工作流程与外循环制热运行阶段保持一致,可实现从室外空气吸收热量输送至室内完成供暖;不同的是,在该阶段内,所述内循环制冷剂环路和顶部空气环路由关闭切换至开启状态;

31、所述内循环制冷剂环路开启,由第二空气处理机的制冷剂换热通道流出的低温低压制冷剂气体首先进入第一压缩机;而后,经压缩后的高温高压制冷剂气体经第二截止阀连同外循环制冷剂环路中第二压缩机出口的高温高压制冷剂气体一并进入到第一空气处理机的制冷剂换热盘管当中;所有高温高压制冷剂气体在制冷剂换热盘管中将热量输送给由第一空气处理机中风机推动的室内低温空气,完成有温度要求区域的制热效果;紧接着,被冷却后的低温高压制冷剂过冷液体一部分经第二四通换向阀流入第二节流阀完成外循环制冷剂环路,另一部分低温高压制冷剂过冷液体经第二四通换向阀流入第一节流阀,经节流降压后的低温低压两相态制冷剂再次进入第二空气处理机的制冷剂换热盘管,吸收由第二空气处理机中风机推动的室内顶部高温空气中的热量,完成内循环制冷剂环路;

32、所述顶部空气环路开启,顶部无温度要求区域内大量积聚的热空气经第二回风口被第二空气处理机中的风机抽吸进入箱体内部;而后,高温空气与第二空气处理机内的制冷剂换热盘管进行换热,将热量释放至盘管内流动的低温低压制冷剂流体,进而被冷却为低温空气;低温空气再由风机经第二送风口被送入室内,完成顶部空气环路与内循环制冷剂环路的换热式连接,最终实现从高大空间顶部积聚的热空气中回收热量的同时削弱烟囱效应;由此,所述系统能够同时以室外空气与室内顶部热空气作为热源,大幅提升室内有温度要求区域的制热能效;

33、进一步地,本发明热泵驱动空气管网型高大空间热管理系统切换为内循环热回收运行阶段时,其工作流程为:

34、所述内循环制冷剂环路开启,其工作流程与内外循环热回收同步运行阶段保持一致;不同的是,在该阶段内,所述外循环制冷剂环路由开启切换至关闭状态,最终系统仅以室内顶部热空气作为唯一热源,第一空气处理机内制冷剂盘管输出的热量与第二空气处理机内制冷剂盘管回收的热量相等;

35、进一步地,需要补充说明的是,上述均为高大空间在制热模式下的工作流程与控制方法,本发明系统通过对所述制冷剂环路中四通换向阀不同端口连接状态的切换和对截止阀开闭动作的控制,能够实现制热和制冷两种模式的灵活转换。

36、进一步地,当本发明系统切换至制冷模式时,仅需打开所述第一截止阀和第三截止阀,关闭第二截止阀;所述第一四通换向阀中端口a与端口b保持连通状态,端口c与端口d保持连通状态;所述第二四通换向阀中端口a与端口c保持连通状态,端口b与端口d保持连通状态;通过上述阀门操作即可实现在第一空气处理机中制冷剂盘管和第二空气处理机中制冷剂盘管作为蒸发器运行的同时,室外换热器作为冷凝器运行,使得进入空气处理机与室内空气进行换热的均为低温低压制冷剂,制冷剂同时于高大空间建筑的顶部与底部吸收热量,最终由置于室外的室外换热器集中排出,可显著提升室内制冷能效。

37、本发明致力于保护的是一种热泵驱动空气管网型高大空间热管理系统及其控制方法,其热管理功能涵盖了空间与时间两大尺度,同时在本发明的控制方法下,该系统还可起到开源与节流作用。为达到上述效果,本发明分别从结构配置与控制方案上做出了以下设计并获得了相应的有益效果:

38、1.结构配置上,由于高大空间建筑具备其特有的烟囱效应物理性质,建筑在使用期间室内大量热空气将会迅速向空间顶部聚集,使得空间内部常处于顶部温度过高而底部温度过低的恶劣情况,建筑室内存在巨大的纵向温度梯度。因此,本发明除了设有常规的全空气热泵系统中与有温度需求区域内空气进行换热的空气处理机,还另外添加了与高大空间建筑内顶部空气进行换热的空气处理机,提出并采用了能够同时以室外环境空气与室内顶部热空气作为热源的双热源热泵空调系统,并搭建了一套完善的空气管网。

39、一方面,该发明可通过回收高大空间的顶部废热,改善因热空气大量积聚而造成的烟囱效应,减少热量向室外的无效散失,降低室内垂直温度梯度从而提升室内热舒适性,同时还可实现室内高处多余热量向有温度要求的区域的空间低处进行迁移,大幅降低热泵制热能耗,实现开源节流的效果;另一方面,通过引入室内顶部热空气作为第二热源,因其温度高于环境空气,故相较于传统仅以环境空气作为唯一热源的热泵空调系统,可显著降低整套系统中压缩机的平均压缩比,从而改善系统运行性能以实现更大的节能效果。

40、2.结构配置上,就高大空间建筑的使用功能而言,不同高度区域内的使用功能存在差异,故而不同高度范围内的最佳温度范围也不尽相同,尤其是空间底部常被设为人员工作与活动区域,其制热与制冷需求更为强烈。因此,本发明提出并采用了一种热泵驱动空气管网型高大空间热管理系统。本发明首先依据室内实时温度与各层的温度需求进行高度上的划分而确定温控区域,针对各区域均设立一台空气处理机及其配套安装的送风口与回风口,最后按照最小化热回收温度与供热温度的标准,将无温度要求区域与有温度要求区域内多对送回风口及其匹配的空气处理机划分为多套模式可控式制冷剂与空气循环系统,其中每套系统中仅包括一对无温度要求区域中的送回风口及其匹配的一台空气处理机、一对有温度要求区域中的送回风口及其匹配的一台空气处理机;由此,本发明便可通过多套模式可控式制冷剂与空气循环系统在不同温度下协同工作,最终实现覆盖高大空间全区域的细化分层热管理;

41、一方面,该系统可根据各区域实时温度调整制冷剂系统中截止阀的启闭动作与四通换向阀的连接状态,满足各温区制热与制冷需求的同时,还可在不变动制冷剂系统内状态参数的条件下,通过控制不同区域进出对应空气处理机内的空气流量以灵活匹配各区域所需热负荷,最终大幅提升系统整体的工作效率,降低能源消耗;另一方面,该发明采用了直接控制室内送风参数的变风量热泵空调系统,相较于采用将制冷剂或载冷剂输入室内与空气换热的形式而言,采用软管连接的变风量热泵空调系统首先避免了制冷剂或载冷剂管道的高难度安装,同时还可避免冷凝水产生所引起的环境与舒适性问题;此外,通过改变进出空气处理机内的空气流量进行热管理,可以更为灵活且节能地进行各区域负荷变化的及时匹配。

42、3.控制方法上,由于高大空间长时间未使用时其内部温度处于与外界保持一致的稳定状态,烟囱效应对其影响不显著,故而建筑使用初期顶部无过多废热用以进行热回收,此时则无需开启控制无温度要求区域内温度的空气处理机来进行热回收,仅需进行底部有温度要求区域的制热/制冷。随着控制底部空气温度的空气处理机的持续工作,大量热空气将会迅速向空间顶部聚齐,当热量超过一定阈值时则需要开启控制无温度要求区域内温度的空气处理机以进行热回收与区域控温。因此,本发明针对高大空间使用期间的动态热回收需求设计并采用了一套全周期运行阶段控制方法。在本发明的控制方法下,空气处理机的启闭动作可根据建筑室内各区域的实时温度进行四种运行阶段的循环切换,即时匹配不同环境下的热回收状态以维持室内温度梯度的平衡,进而完成整个高大空间的动态高效热管理。

43、4.控制方法上,由于高大空间建筑在使用期间,不同高度的温控区域因其使用功能存在差异故而温度需求也不尽相同。此外,当某一区域的使用功能发生变化时,该区域的温度需求也会随之改变。因此,本发明采用了多套模式可控式制冷剂与空气循环系统协同工作的形式,通过控制每一套模式可控式制冷剂与空气循环系统中进出空气处理机的空气流量,进而能够灵活匹配不同区域的热负荷,最终实现各温控区域的分层差异化动态热管理。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!