一种生态海绵城市的地表水循环系统的制作方法

m,每个跌水平台的尾部浅水区面积不超过其总面积的30%;尾部浅水区的水底基质部分设置为三层,表层为砂砾石泥质混合层或泥质层,厚度0.15~0.25 m;第二层为粗砂层,厚度0.2~0.3 m,粗砂层的粗砂粒径为0.5~2.0 mm;第三层为碎石层,碎石层的碎石厚度不超过0.2~0.3 m,碎石层的碎石粒径为0.5~2.0 cm;第三层内设置包裹透水土工布的穿孔排水管,穿孔排水管开孔率在10%~20%,穿孔排水管出口出露管长0.05~0.1 m,穿孔排水管出口位于下一台跌水平台水面下0.1~0.2 m。

[0008]

进一步地,在本发明其他较佳实施例中,中央水生态景观区的面积为水生态景观区域总面积的35%~50%,中央水生态景观区的最大水深为2~4 m。

[0009]

进一步地,在本发明其他较佳实施例中,第一表流湿地区的面积为水生态景观区域总面积的30%~40%;第一表流湿地区的水深为0.3~0.6m。

[0010]

进一步地,在本发明其他较佳实施例中,生态湿地区域包括植物塘、潜流湿地区、以及第二表流湿地区,潜流湿地区位于植物塘和第二表流湿地区之间。

[0011]

进一步地,在本发明其他较佳实施例中,植物塘的面积为生态湿地区域总面积的15%~25%;第二表流湿地区的面积为生态湿地区域总面积的20%~30%,潜流湿地区的面积为生态湿地区域总面积的40%~50%。

[0012]

进一步地,在本发明其他较佳实施例中,潜流湿地区的长宽比≤5:1,水力坡度为0.5%~2.0%;第二表流湿地区的长宽比为3:1~7:1,水力坡度<0.5%。

[0013]

进一步地,在本发明其他较佳实施例中,城市河道内设置有多个太阳能浮水式推流曝气机,太阳能浮水式推流曝气机设置于静水区或死水区。

[0014]

本发明实施例的有益效果是:本发明实施例提供了一种生态海绵城市的地表水循环系统,其包括城市河道、生态跌水增氧区域、以及生态湿地区域。城市河道、生态跌水增氧区域、生态湿地区域共同提供了充足的蓄水容量,保障生态海绵城市对于雨水的滞留、积蓄能力;同时,区域内的水体在城市河道、生态跌水增氧区域、以及生态湿地区域之间循环流动,经过生态跌水增氧区域增加水体整体的含氧量,并通过生态跌水增氧区域、城市河道、生态湿地区域的植物、微生物对水体进行净化,保证区域水质,实现生态海绵城市的净水功能。除此之外,生态跌水增氧区域、生态湿地区域提供了多层次的水生态景观和水生生物的栖息或繁育生境,既具备一定的动、静结合的水体景观效果与周边城市河道形成亮丽的风景线,供人们观赏游玩;又营造了浅水、深潭、石砾滩涂等复合生境,为本地生物多样性抚育提供场所,提升了区域的整体生态功。

附图说明

[0015]

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0016]

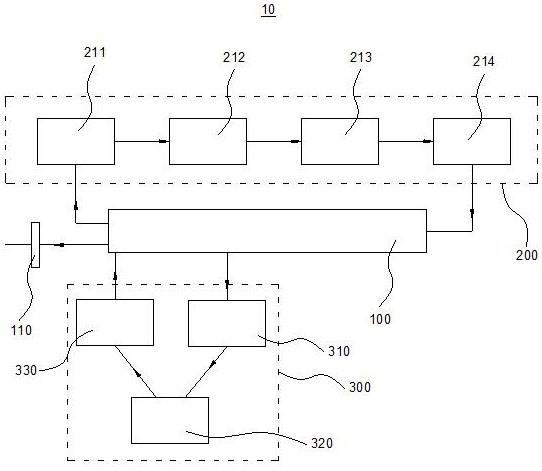

图1为本发明实施例所提供的一种生态海绵城市的地表水循环系统的水循环示意图;图2为本发明实施例所提供的一种生态海绵城市的地表水循环系统的生态跌水增氧区

域的平面示意图图3为本发明实施例所提供的一种生态海绵城市的地表水循环系统的生态跌水增氧区域的剖面示意图;图4为本发明实施例所提供的一种生态海绵城市的地表水循环系统的生态湿地区域的平面示意图。

[0017]

图标:10-地表水循环系统;100-城市河道;110-闸门;200-生态跌水增氧区域;210-水生态景观区域;211-高水位消能沉淀区;212-多级生态跌水区;2121-跌水平台;213-中央水生态景观区;214-第一表流湿地区;220-陆地区域;300-生态湿地区域;310-植物塘;320-潜流湿地区;330-第二表流湿地区。

具体实施方式

[0018]

为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。

[0019]

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0020]

此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0021]

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0022]

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

实施例

[0023]

本实施例提供了一种生态海绵城市的地表水循环系统10,如图1所示,其包括城市河道100、生态跌水增氧区域200和生态湿地区域300。

[0024]

其中,城市河道100沿生态海绵城市布置的地表结构,作为整个地表水循环系统10的主动脉,可以起到收集周边雨水径流、储蓄雨水、防洪排涝的多重作用。城市河道100具有地势相对较高的高位端,以及地势相对较低的低位端。低位端与外水连通,并且在低位端与外水的连接处设置有用以控制二者连通状态的闸门110。在日常使用时,关闭闸门110,可以阻断区域内水的外流,使城市河道100、生态跌水增氧区域200和生态湿地区域300可以充分发挥其蓄水功能。而在出现洪涝时,则可以开启闸门110,将区域内多余的水排至外水,保证区域内水安全。

[0025]

如图2和图3所示,生态跌水增氧区域200位于城市河道100的高位端;生态跌水增氧区域200包括水生态景观区域210,以及围绕水生态景观区域210的陆地区域220,其中,水生态景观区域210包括高水位消能沉淀区211、多级生态跌水区212、中央水生态景观区213、以及第一表流湿地区214;高水位消能沉淀区211通过输水管道与城市河道100的低位端连通,输水管道设置有输水泵;多级生态跌水区212由呈阶梯状分布的多个跌水平台2121组成,多级生态跌水区212包括较高的进水侧,以及较低的出水侧,多级生态跌水区212的进水侧与高水位消能沉淀区211连通;中央水生态景观区213与多级生态跌水区212的出水侧连通;第一表流湿地区214位于中央水生态景观区213远离多级生态跌水区212的一侧,并与中央水生态景观区213连通;第一表流湿地区214与城市河道100的高位端连通。水在区域内流动性较差时,水体的含氧量逐渐降低,常常导致水体有机污染物的分解能力减弱,进而造成区域内水体恶化。而生态跌水增氧区域200,则可以通过将城市河道100低位端中的水采用输水泵抽取到高水位消能沉淀区211,经过多级生态跌水区212跌水增氧后,依次进入到中央水生态景观区213、第一表流湿地区214,在跌水的过程中提高水体的整体含氧量,强化了水体自净能力,保持水生植物根系微生物对污染物的分解活动中有充足的氧气。此外,第一表流湿地区214种植有大量水生植物,对水中的污染物有较好的净化能力。水体经过第一表流湿地区214后回到城市河道100的高位端,并沿城市河道100的高位端流回到低位端,完成整个水循环,提高区域内整体水质。

[0026]

进一步地,如图2和图3所示,多级生态跌水区212所包含的跌水平台2121数量为2~5个。以本实施例为例,共设有两个跌水平台2121,水体由高水位消能沉淀区211进入第一级的跌水平台2121,由第一级的跌水平台2121进入到第二级的跌水平台2121,再由第二级的跌水平台2121进入到中央水生态景观区213,共经过三次跌水增氧过程。每个跌水平台2121的水深均为0.3~1.0 m。每次跌水的高度为30~80 cm,优选为50~60 cm,在此范围内,可以保证每次跌水的溶氧增量在1~3 mg/l。显著提高区域水体的品质。多级生态跌水区212的面积为水生态景观区域210总面积的10%~20%。除了达到增氧的功能外,还可以为区域增加瀑布景观,提升观赏性和游玩性,同时,增加了水鸟与水生生物栖息环境。

[0027]

中央水生态景观区213具备较佳的蓄水功能,中央水生态景观区213的面积为水生态景观区域210总面积的35%~45%,水深为2~4 m,可以提高区域整体的蓄水能力,同时,其还能作为多级生态跌水区212和第一表流湿地区214之间的缓冲,避免跌水对植被的直接冲刷。此外,多级生态跌水区212和中央水生态景观区213可以形成一动一静的水景搭配,构成

靓丽的风景线。进一步地,还可以在中央水生态景观区213内布置喷泉,增加额外的观赏性。进一步地,可以在中央水生态景观区213内沼泽型湖心岛,增强生境多样性,为涉水生物多样性创造栖息与繁衍条件。

[0028]

如图2和图3所示,第一表流湿地区214种植有水生植物。水体由中央水生态景观区213进入到第一表流湿地区214后,可以在此处被水生植物净化,从而提升水质,并重新汇入城市河道100。第一表流湿地区214的面积为水生态景观区域210总面积的30%~40%,其水深为0.3~0.6 m。在多级生态跌水区212、中央水生态景观区213两大景观之外,还可以增加湿地风貌,提高区域水景的层次感,也增加更多的绿意。

[0029]

除此之外,在陆地区域220还可以进一步增加绿植,利用景观大树、乔木、地表花卉形成高中低的错落搭配,再与第一表流湿地区214的水生植物交相呼应,形成丰富的植物景观。同时,搭配亭台、廊桥等人工设施,供人们驻足游玩,真正实现人与自然的和谐共处。

[0030]

如图1和图4所示,生态湿地区域300位于城市河道100的低位端,并与城市河道100的低位端连通。城市河道100内的水在由高位端流至低位端的过程中,会汇集区域内的地表径流,同时汇集的还有区域内的污染物。因此,在城市河道100的低位端是水体污染最为严重的地方。而通过在此设置生态湿地区域300,可以利用湿地植物、微生物的净化能力,就近对污水进行处理。同时,生态湿地区域300本身还具备较强的蓄水能力,可以提升区域整体的需水量。此外,生态湿地区域300独特的湿地景观,还为区域内人群提供了休闲娱乐的场所,可谓一举多得。

[0031]

进一步地,生态湿地区域300包括植物塘310、潜流湿地区320、以及第二表流湿地区330,潜流湿地区320位于植物塘310和第二表流湿地区330之间。植物塘310不仅具有较好的污水净化能力,还能起到沉淀池的作用,使悬浮物、污染物充分沉淀;第二表流湿地区330相对于潜流湿地区320,其负荷低、建设费用低的特点,适用于污染物浓度较低的污水;潜流湿地区320具有负荷高、处理效果好、建设费用高的特点,适用于处理污染物浓度较高的污水。在本实施例中,采用植物塘310、潜流湿地区320、以及第二表流湿地区330相结合的形式,根据污水的浓度进行分布,城市河道100内的污水进入到生态湿地区域300后,先进入植物塘310进行一次净化、沉淀,再流至潜流湿地区320进行二次净化,降低污染物浓度后进入到第二表流湿地区330进行三次净化。其中,植物塘310的面积为生态湿地区域300总面积的15%~25%;第二表流湿地区330的面积为生态湿地区域300总面积的20%~30%,潜流湿地区320的面积为生态湿地区域300总面积的40%~50%。这样的布局方式,不仅能够保证足够的净水能力,还能够节约建设费用,并且形成多层次的湿地景观,提高观赏性和游玩性。

[0032]

值得注意的是,潜流湿地区320的长宽比≤5:1,水力坡度为0.5%~2%。第二表流湿地区330的长宽比为3:1~7:1,水力坡度<0.5%。在上述尺寸范围内,生态湿地区域300的净水能力相对较好。当区域受限,导致长宽比过大时,需要计算死水曲线,避免区域内死水淤积。

[0033]

城市河道100内设置有多个太阳能浮水式推流曝气机。太阳能浮水式推流曝气机可以深水推流曝气,使空气和水体充分混合,增氧推流共兼。其以太阳能为动力,通过特殊设置的旋切提拉曝气叶轮的提升作用,可以将底部水体与表层富氧水体充分结合,实现水体解层、增氧和纵横向循环交换的功能,利于提高水生植物、微生物对于水体的净化能力。可选地,城市河道100内同样可以种植水生植物,从而提高区域内整体的净水能力。

[0034]

除此之外,在排水渠沿岸均可以根据需要设置一座或多座生态公园,生态公园可以引入排水渠的水形成形态丰富的水景和绿植景观,提供给人们更多的休闲娱乐场所,并且进一步提高区域内的蓄水能力。

[0035]

综上所述,本发明实施例提供了一种生态海绵城市的地表水循环系统10,其包括城市河道100、生态跌水增氧区域200、以及生态湿地区域300。城市河道100、生态跌水增氧区域200、生态湿地区域300共同提供了充足的蓄水容量,保障生态海绵城市对于雨水的滞留、积蓄能力;同时,区域内的水体在城市河道100、生态跌水增氧区域200、以及生态湿地区域300之间循环流动,经过生态跌水增氧区域200增加水体整体的含氧量,并通过生态跌水增氧区域200、城市河道100、生态湿地区域300的植物、微生物对水体进行净化,保证区域水质,实现生态海绵城市的净水功能。除此之外,生态跌水增氧区域200、生态湿地区域300提供了多层次的水生态景观和水生生物的栖息或繁育深潭浅滩多种生境,既具备一定的动、静结合的水体景观效果与周边城市河道100形成亮丽的风景线,供人们观赏游玩;又营造了浅水、深潭、石砾滩涂等多样生境,为本地生物多样性抚育提供场所,提升区域整体生态功能。

[0036]

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1