一种无人生态活水控藻方法及其设备与流程

1.本发明涉及环境治理技术领域,特别涉及一种无人生态活水控藻方法及其设备。

背景技术:

2.随着社会经济的快速发展,因各种原因造成水库水体受到污染,从而使得库水中营养盐大量富集,尤其是有机物污染,导致总氮、总磷超标,造成水体富营养化,如此富营养化的水体为藻类泛滥提供物质条件,特别是在每年的4

‑

10月份,藻类生长极为旺盛,对饮水问题带来严重的威胁,扰乱了水库的正常管理秩序,因此,做好防藻、控藻,确保用水安全是水库管理工作的重中之重,也是促使社会稳定发展的基本有效保证。

3.水环境的保护和治理需要从污染源控制和水体治理两个方面着手。目前,实行多年的“五水共治”、国家进行高强度的“环保大督查”背景下,我国各地的点源污染普遍得到了较好的控制,不但大量的污染企业被关停、转产或进行了技术的升级改造,达标排放才能被允许生产,甚至一些养殖设施也被拆除和禁止生产,点源污染控制基本取得了成功。然而,那些弥散性分布的各类面源污染,特别是占比很高的各种农业面源污染,则国内外均还没有十分有效的手段加以根治。虽然从改变种养模式、加强林带、湿地建设等综合治理措施,能从一定程度上减轻面源污染的影响,但实现面源污染的全面控制,几乎不可能。这意味着未来我国的水环境主要面临的就是这种面源污染的影响。

4.现有技术中,通常采用化学方法进行处理,化学方法治理过程中,因需要将使用各种化学物质加入到水体中,会造成化学的二次污染,非常不适合在饮用水水源使用,而且化学方法常常治标不治本,因此存在持续性较差的问题。

技术实现要素:

5.本发明的目的是提供一种无人生态活水控藻方法,具有安全环保、有效提高水体自愈能力的效果。本发明的另一目的是提供一种无人生态活水控藻设备,具有安全环保、有效控藻的效果。

6.本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种无人生态活水控藻方法,包括以下步骤:

7.步骤一,吸液:将吸水管伸入至河床底部,通过高压泵将河底的泥水混合污液自吸水管吸入至反应腔室;

8.步骤二,氧化消毒处理:开启微纳米气泡发生器和高压电离气化发生器,将步骤一中的泥水混合污液进行微气泡及高压预处理,制成带有纳米气泡的气液混合液;

9.步骤三,喷液:将步骤二中的气液混合液通过高压泵经喷淋管泵入至河床底部,带有纳米气泡的气液混合液与河床底部的淤泥混合后形成泥水混合液;

10.步骤四,二次吸液并搅拌:通过高压泵和吸水管将水域底部的泥水混合液及部分纳米气泡再次泵起,并输送至高压搅拌器中进行搅拌处理,制得均匀混合液;

11.步骤五,喷洒曝气:将步骤四中制得的均匀混合液喷洒于水面上;

12.多次循环操作步骤一至步骤五。

13.通过采用上述技术方案,步骤二中,在反应腔室内,微纳米气泡发生器在泥水混合污液中产生大量微纳米气泡,可提高淤泥在污液中的浑浊度保持时间,空气经过高压电离处理后,产生相当量的负离子,将负离子充入至泥水混合污液中,对浑浊的淤泥进行氧化消毒处理,以降低有害物质对水体及水生生物的危害,如此即可对淤泥进行充氧、氧化消毒预处理;步骤三中在喷液过程时,可对河床底部起到搅动作用,释放存储于淤泥中的有害物质如甲烷、硫化物等;步骤五中,将均匀混合液喷洒于水面上后,由于淤泥的表面张力大,当带有淤泥的均匀混合物喷洒至水面时被分散为极小颗粒,增大了淤泥颗粒与水体的接触面积,起到絮凝效果,在沉降过程中,可实现对藻类的包裹,同时对水体中的悬浮颗粒(颗粒态磷、颗粒态氮、有机质、重金属螯合物等)也起到了絮凝效果,且当均匀混合液喷洒到水面时,短时期内可减小水体透明度,抑制藻类光合作用强度;此外,均匀混合液喷洒、曝气、搅拌后,直接增加了水中溶解氧,有利于fe2+氧化成fe3+,fe3+与磷酸盐结合形成难溶的磷酸铁,且fe3+中性条件或碱性条件下,生成的氢氧化铁胶体亦会吸附上覆水中的游离态磷,降低水体主要营养物质。如此,在不影响水体水质的前提下进行的物理处理,处理过程中不使用任何化学药物,安全可靠,实现原位修复处理,可在短时间内明显改善水质,包括对处理水域藻类生物量及叶绿素a含量的控制及调节水体ph和营养物质含量等;该方案可达到遏制蓝藻水华再次发生的目的,并使水体提高自愈能力。

14.本发明的进一步设置为:步骤二中,高压电离发生器设置为5

‑

10万伏高压电进行高压电离处理。

15.本发明的进一步设置为:步骤四中,取适量均匀混合液于检测器中进行数据检测,分别对叶绿素含量、水质透明度、重金属含量及ph值进行检测。

16.本发明的进一步设置为:步骤五中,均匀混合液在喷洒于水面上之前,均匀混合液先经超声波发生器进行超声振动处理。

17.通过采用上述技术方案,超声波发生器作用于均匀混合液后,一方面可减小淤泥颗粒,另一方面可提高淤泥颗粒在水中均匀分布的持续时间,使得均匀混合液喷洒于水面上时,淤泥微颗粒分布较均匀。

18.本发明的另一技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种无人生态活水控藻设备,包括有船体,船体上设置有高压泵、反应腔室及高压搅拌器,高压泵的进水口连接有吸水管,高压泵的出水口连接有喷淋管,高压泵分别与反应腔室、高压搅拌器相连通,反应腔室内设置有微纳米气泡发生器和高压电离气化发生器。

19.通过采用上述技术方案,治理过程中,船体在水面上缓慢航行,深水型湖泊水库在夏季往往形成温跃层,上下水体无法对流,船体的移动及吸水喷淋过程可将温度较低的下层水输送至表层时,加速了上下水层的对流,将营养物质输送至下层水体,一部分被藻类吸收利用,另一部分实现沉降,同时弥补了下层水体氧量较高的状况,具有有效防控水华、应急处理与生态环境快速修复的效果。此外,船体在运行过程中,水面浑浊度改变,在一定程度上可抑制藻类光合作用。

20.本发明的进一步设置为:船体上设置有检测箱,检测箱内设置有若干检测仪器。

21.通过采用上述技术方案,检测仪器可对水体中藻类含量、水体透明度、重金属含量、ph值等进行实时监测,及时反馈,操作较方便。

22.本发明的进一步设置为:检测仪器包括有野外藻类分析仪、透明度检测仪、重金属探测仪及ph计。

23.通过采用上述技术方案,野外藻类分析仪可对水体中的叶绿素a的含量及浮游植物进行测量和鉴定,透明度检测仪对水质的透明度进行检测,重金属探测仪用于探测水体中重金属含量,ph计用于实时检测水体的ph值。

24.本发明的进一步设置为:反应腔室内还设置有超声波发生器。

25.本发明的进一步设置为:喷淋管设置于吸水管内,吸水管内壁与喷淋管外壁之间形成吸水腔,吸水管远离船体的端部设置有通水接头,通水接头的侧壁开设有若干条形通孔,条形通孔与吸水腔相连通,且喷淋管的出口位于通水接头内。

26.通过采用上述技术方案,将通水接头插入于河床底部的淤泥内,在高压泵的驱动作用下,河床底部的泥水混合污液经条形通孔吸入至吸水腔中,各方向的淤泥均可从对应面的条形通孔吸入至吸水管中;当气液混合液泵入至河床底部时,气液混合液可从各条形通孔向四周喷出,喷射范围较广。

27.本发明的进一步设置为:通水接头内设置有搅拌叶,搅拌叶位于喷淋管的出水口处。

28.通过采用上述技术方案,在喷射过程中,借助喷射的冲击力,可将搅拌叶带动旋转。

29.综上,本发明具有以下有益效果:

30.1、采用微纳米气泡发生器和高压电离气化发生器,可对泥水混合污液进行氧化、消毒预处理,将负离子充入至泥水混合污液中,对浑浊的淤泥进行氧化消毒处理,以降低有害物质对水体及水生生物的危害,处理过程中不使用任何化学药物,安全可靠,实现原位修复处理,可在短时间内明显改善水质,包括对处理水域藻类生物量及叶绿素a含量的控制及调节水体ph和营养物质含量等;该方案可达到遏制蓝藻水华再次发生的目的,并使水体提高自愈能力;

31.2、在喷液过程时,可对河床底部起到搅动作用,释放存储于淤泥中的有害物质如甲烷、硫化物等;

32.3、将均匀混合液喷洒于水面上后,由于淤泥的表面张力大,当带有淤泥的均匀混合物喷洒至水面时被分散为极小颗粒,增大了淤泥颗粒与水体的接触面积,起到絮凝效果,在沉降过程中,可实现对藻类的包裹,同时对水体中的悬浮颗粒(颗粒态磷、颗粒态氮、有机质、重金属螯合物等)也起到了絮凝效果,且当均匀混合液喷洒到水面时,短时期内可减小水体透明度,抑制藻类光合作用强度;此外,均匀混合液喷洒、曝气、搅拌后,直接增加了水中溶解氧,有利于fe2+氧化成fe3+,fe3+与磷酸盐结合形成难溶的磷酸铁,且fe3+中性条件或碱性条件下,生成的氢氧化铁胶体亦会吸附上覆水中的游离态磷,降低水体主要营养物质;

33.4、治理过程中,船体在水面上缓慢航行,加速了上下水层的对流,具有有效防控水华、应急处理与生态环境快速修复的效果,此外,船体在运行过程中,水面浑浊度改变,在一定程度上可抑制藻类光合作用。

附图说明

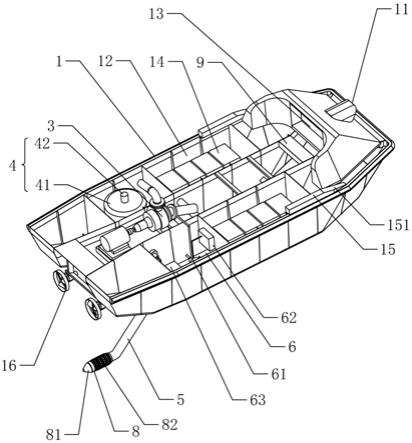

34.图1是实施例的整体结构关系示意图。

35.图2是实施例的内部结构关系示意图。

36.图3是实施例的吸水管及通水接头的内部结构剖视图。

37.图4是实施例中水库的ph值随时间变化的趋势图。

38.图5是实施例中水库的叶绿素随时间变化的趋势图。

39.图6是实施例中水库的透明度随时间变化的趋势图。

40.图中:1、船体;11、充电接口;12、电池仓;13、控制电箱;14、锂电池模组;15、橡胶摩擦块;151、导向斜面;16、推进器;2、充电码头;21、自动充电桩;22、固定座;23、固定杆;24、固定轮;3、高压泵;4、高压搅拌器;41、搅拌釜;42、搅拌电机;5、吸水管;51、吸水腔;6、反应腔室;61、微纳米气泡发生器;62、高压电离气化发生器;63、超声波发生器;7、喷淋管;8、通水接头;81、锥形导向面;82、条形通孔;83、搅拌叶;9、检测箱。

具体实施方式

41.下面结合附图对本发明作进一步的说明。

42.一种无人生态活水控澡方法及设备,如图1

‑

2所示为控藻设备,包括有船体1、与船体1相适配的充电码头2,充电码头2上设置有自动充电桩21,船体1的前端设置有充电接口11,充电接口11与自动充电桩21插接配合后电性连接,船体1上设置有电池仓12和控制电箱13,控制电箱13与充电接口11相连,电池仓12内设置有与控制电箱13电性连接的锂电池模组14。充电码头2设置有位于两侧的固定座22,固定座22上均设置有固定杆23,固定杆23上同轴设置有固定轮24,船体1上设置有与固定轮24定位配合的橡胶摩擦块15,橡胶摩擦块15上设置有与固定轮24导向配合的导向斜面151。当船体1上的设备供电不足时,船体1可运动至充电码头2,充电接口11与自动充电桩21相连接后,即可对锂电池模组14进行充电过程,无需实时看管,使用更加方便。当船体1停泊于充电码头2时,固定轮24沿导向斜面151运动至橡胶摩擦块15上,即可对船体1进行限位,使得船体1及时停止。

43.如图2所示,船体1上还设置有高压泵3、反应腔室6及高压搅拌器4,高压搅拌器4包括搅拌釜41、设置于搅拌釜41的搅拌电机42、连接于搅拌电机42输出轴的搅拌叶组件,高压泵3的进水口连接有吸水管5,吸水管5整体倾斜设置于船体1尾部,船体1尾部还设置有推进器16,高压泵3通过连接管道分别与反应腔室6、高压搅拌器4相连通,反应腔室6内设置有微纳米气泡发生器61、高压电离气化发生器62和超声波发生器63。

44.如图2和图3所示,高压泵3的出水口连接有喷淋管7,喷淋管7设置于吸水管5内,在其他实施例中,也可采用喷淋管7与吸水管5分开单独设置的方式,吸水管5内壁与喷淋管7外壁之间形成吸水腔51,吸水管5远离船体1的端部设置有通水接头8,通水接头8相对吸水管5水平设置,通水接头8的前端设置有锥形导向面81,通水接头8的侧壁开设有若干条形通孔82,条形通孔82与吸水腔51相连通,且喷淋管7的出口位于通水接头8内,通水接头8内设置有搅拌叶83,搅拌叶83位于喷淋管7的出水口处。船体1上还设置有与反应腔室6相连通的喷洒管道,喷洒管道内设置有控制阀组件,喷洒管道的出水口高度高于通水接头8的高度。处理过程中,将通水接头8插入于河床底部的淤泥内,在高压泵3的驱动作用下,河床底部的泥水混合污液经条形通孔82吸入至吸水腔51中,各方向的淤泥均可从对应面的条形通孔82

吸入至吸水管5中;当气液混合液泵入至河床底部时,气液混合液可从各条形通孔82向四周喷出,喷射范围较广,在喷射过程中,借助喷射的冲击力,可将搅拌叶83带动旋转,起到较好的搅拌作用。将吸水管5倾斜设置,相较于竖直设置而言,在一定程度上可减小阻力。当通水接头8伸入至淤泥中时,船体1移动过程中,通过锥形导向面81可对淤泥起到较好的松动作用。

45.如图2所示,船体1上设置有检测箱9,检测箱9内设置有若干检测仪器,检测仪器包括有野外藻类分析仪、透明度检测仪、重金属探测仪及ph计。检测仪器可对水体中藻类含量、水体透明度、重金属含量、ph值等进行实时监测,及时反馈,操作较方便,野外藻类分析仪可对水体中的叶绿素a的含量及浮游植物进行测量和鉴定,透明度检测仪对水质的透明度进行检测,重金属探测仪用于探测水体中重金属含量,ph计用于实时检测水体的ph值。

46.采用上述设备的控藻方法包括以下几个步骤:

47.步骤一,吸液:将吸水管5伸入至河床底部,通过高压泵3将河底的泥水混合污液自吸水管5吸入至反应腔室6;

48.步骤二,氧化消毒处理:开启微纳米气泡发生器61和高压电离气化发生器62,将步骤一中的泥水混合污液进行微气泡及高压预处理,制成带有纳米气泡的气液混合液,高压电离发生器设置为5

‑

10万伏高压电进行高压电离处理;

49.步骤三,喷液:将步骤2中的气液混合液通过高压泵3经喷淋管7泵入至河床底部,带有纳米气泡的气液混合液与河床底部的淤泥混合后形成泥水混合液;

50.步骤四,二次吸液并搅拌:通过高压泵3和吸水管5将水域底部的泥水混合液及部分纳米气泡再次泵起,并输送至高压搅拌器4中进行搅拌处理,制得均匀混合液,取适量均匀混合液于检测器中进行数据检测,分别对叶绿素含量、水质透明度、重金属含量及ph值进行检测;

51.步骤五,喷洒曝气:将步骤4中制得的均匀混合液经超声波发生器63进行超声振动处理,随后喷洒管道的控制阀组件开启,使得均匀混合液喷洒于水面上,超声波发生器63作用于均匀混合液后,一方面可减小淤泥颗粒,另一方面可提高淤泥颗粒在水中均匀分布的持续时间,使得均匀混合液喷洒于水面上时,淤泥微颗粒分布较均匀。

52.多次循环操作步骤一至步骤五。

53.本发明的基本工作原理为:采用原位处理,以生态修复为中心,不添加任何控藻类药剂、生物菌类,使用高效、环保、先进的纯物理机械与新型电子技术。

54.步骤2中,在反应腔室6内,微纳米气泡发生器61在泥水混合污液中产生大量微纳米气泡,可提高污液的浑浊度保持时间,空气经过高压电离处理后,产生相当量的负离子,将负离子充入至泥水混合污液中,对浑浊的淤泥进行氧化消毒处理,以降低有害物质对水体及水生生物的危害,如此即可对淤泥进行充氧、氧化消毒预处理;步骤3中在喷液过程时,可对河床底部起到搅动作用,释放存储于淤泥中的有害物质如甲烷、硫化物等;步骤5中,将均匀混合液喷洒于水面上后,由于淤泥的表面张力大,当带有淤泥的均匀混合物喷洒至水面时被分散为极小颗粒,增大了淤泥颗粒与水体的接触面积,起到絮凝效果,在沉降过程中,可实现对藻类的包裹,同时对水体中的悬浮颗粒(颗粒态磷、颗粒态氮、有机质、重金属螯合物等)也起到了絮凝效果,且当均匀混合液喷洒到水面时,短时期内可减小水体透明度,抑制藻类光合作用强度;此外,均匀混合液喷洒、曝气、搅拌后,直接增加了水中溶解氧,

有利于fe2+氧化成fe3+,fe3+与磷酸盐结合形成难溶的磷酸铁,且fe3+中性条件或碱性条件下,生成的氢氧化铁胶体亦会吸附上覆水中的游离态磷,降低水体主要营养物质。如此,在不影响水体水质的前提下进行的物理处理,处理过程中不使用任何化学药物,安全可靠,实现原位修复处理,可在短时间内明显改善水质,包括对处理水域藻类生物量及叶绿素a含量的控制及调节水体ph和营养物质含量等;该方案可达到遏制蓝藻水华再次发生的目的,并使水体提高自愈能力。

55.结果及分析:

56.如图4所示,为水库中水的分层ph值随时间变化的趋势图,每个时间段分别对表层、中层和底层水的ph值进行检测,工作期间水库ph值整体变化不明显,表层水由于藻类减少ph值呈微微下降趋势,水体基本呈碱性状态。时间上,中层和底层ph值变化趋势基本相同,无明显的波动。

57.如图5所示,为水库中水的叶绿素随时间变化的趋势图,每个时间段分别对水库中的四个定点进行叶绿素浓度的检测,总体上四个样点变化趋势相同,大体呈下降趋势,5月18日左右突然升高,26日开始下降。四个点叶绿素最高值均在4月16日,分别为140.15μg/l、55.43μg/l、56.53μg/l、87.93μg/l。最低值出现在7月17日,10.78μg/l、11.55μg/l、15.2μg/l、14.49μg/l。说明控藻设备控藻效果明显,具有持续性。

58.通过整合数据推导出5月18日叶绿素浓度突然升高的原因:(1)5月12日

‑

16日持续降雨上游来流量增加,携带大量营养盐,氮浓度突升,再加上开闸放水加快了藻类的迁移;(2)降水破坏了藻类的生长环境,透明度于18日左右降至最低,说明水体混合,使原藻类生长环境发生变化。(3)降雨结束后,18日后充足的阳光,温度,总氮等条件使藻类生长环境恢复,藻类快速生长繁殖,导致表层叶绿素a浓度回升,降雨对水华的暴发具有阶段性抑制作用,但并不长久。

59.如图6所示,为水库中水的透明度随时间变化的趋势图,每个时间段分别对水库中的四个定点进行透明度的检测,四个点位水体透明度呈下降趋势,说明控藻设备控藻效果明显,具有较好的持续性。

60.如表1所示,数据表为水库s1、s2、s3、s4四个点位水体水样品中5种重金属的平均值和标准差及其与美国优先污染物国家推荐水质基准(usepa 2009)和我国地表水环境质量标准(gb3838

‑

2002)。通过对四个点位水体中溶解态重金属水平平行对比分析得出,重金属cr、cd在每个点位均相对较低,重金属mn在每个点底部均出现最大值,但未超过地表水i级质量标准。水库5种重金属(cu、pb、cr、cd、mn)含量均低于地表水环境质量标准i类水质标准,且未出现重金属富集的现象。水库各水体水质比较好,其中美国优先污染物国家推荐水质基准(usepa 2009)旨在保护水生生物,各点位水体中重金属平均值量均低于美国水质基准的持续基准浓度ccc(ccc为优先污染物国家推荐水质基准持续基准浓度usepa 2009),cmc为优先污染物国家推荐水质基准最大基准浓度(usepa 2009),说明各点位水体没有受到重金属污染,不会造成慢性毒性后果。

61.通过控藻船工作期和工作结束后观察期两个时期对比发现,两个时期重金属含量变化差异不大,铜、锰、镉三种重金属均有下降趋势,而铅和铬较控藻船工作时期,有略微升高现象。这可能是因为7,8月分到达水库丰水期,降水较多,上游污染物向下冲刷导致,但其含量还是低于地表水ⅰ类水标准,说明影响不大。

62.综合两个时期数据对比,可得出控藻船在水库工作期间,未对水库造成重金属污染。

63.表1水库采样点不同水层平均重金属含量(μg/l)

[0064][0065]

注:地表水质量标准为gb3838—2002;ccc为优先污染物国家推荐水质基准持续基准浓度(usepa 2009);cmc为优先污染物国家推荐水质基准最大基准浓度(usepa 2009)。

[0066]

综上,通过本发明技术处理,能迅速、有效地控制藻类水华,是见效块、成本低、无污染、易于操作的控澡方法。

[0067]

以上所述仅是本发明的较佳实施方式,故凡依本发明专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本发明专利申请范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1