光量子水体环境治理系统及其净化控制方法与流程

1.本发明属于地表水污染治理技术领域,具体涉及一种光量子水体环境治理系统及其净化控制方法。

背景技术:

2.目前,随着城市的发展和工农业生产水平的提高,大量的生活污水、雨水及垃圾流入河道、江流等,污染河道、江流水体,特别是,河道或者水塘等,存在水环境容量小、水体自净能力差等缺点,从而导致水体供氧和耗氧失衡,水体呈缺氧乃至厌氧状态,水体中cod、bod、nh3‑

n等含量过高,水体中的有机物厌氧分解发生黑臭,使整个生态系统出现危机,严重影响生态环境。

3.现有水环境治理通常采用清淤换水、化学药剂、微生物处理、曝气增氧处理以及水生生物构造处理,但上述手段分别存在缺点,具体如下:

4.清淤换水:工程量大,工期长,且清淤后,随着污染物的进入,淤泥会再次增多,需要再次清淤。浪费优质水资源。此类方法只能缓解污染度而并非真正的净化水质,治标不治本。

5.化学药剂:可能对水体造成二次污染,效果不能长久持续,此类方法只能缓解污染度而并非真正的净化水质,治标不治本。

6.微生物处理:微生物的活性受温度、酸碱性等环境因素的影响较大,温度较低时,微生物活性低,治理效果相对也会低;微生物对污染物的降解存在极限浓度,超过这个浓度,微生物的降解能力就显得明显不足;由于微生物对污染物降解的专一性使得并非进入环境的所有污染物都能被生物去除。且需要定期对微生物的筛选培育、保存、复壮等等一系列专业处理过程。

7.曝气增氧:持续能源消耗,需要长期稳定的维护。且对河道的防汛行洪存在一定的影响。

8.水生生物构造:水质比较恶劣的状况下,水生植物的存活率相对低,达不到预期的治理效果。对氮磷等污染物的消减贡献度有限,黑臭水体等重度污染水体,则达不到治理效果。

技术实现要素:

9.本发明的目的在于提供一种光量子水体环境治理系统及其净化控制方法,实现对黑臭水体的治理、蓝藻治理、水生态修复、水质提标改造、水体透明度提升等,在对水体净化过程中控制净水区域范围,有效修复了良性自然水生态,形成良好的自然水生态系统。

10.本发明为实现上述目的所采取的技术方案为:光量子水体环境治理系统,包括:

11.投料基体,投料基体网格化均布于净水区域内且浮于水面,投料基体之间通过连接组件相互连接,

12.投料组件,设置在投料基体上部,用于投放载体,

13.工控机,工控机分别与投料基体、连接组件和投料组件连接,

14.其中,投料组件包括投料箱体,投料箱体内设与其同轴的储料筒体,储料筒体上下端分别与投料箱体上下内壁固接,储料筒体下端部的投料箱体上开设与其同轴的装配连接孔,装配连接孔内装配有转轴,转轴与第二驱动电机输出轴同轴连接,第二驱动电机安装在投料基体中上部,

15.其中,储料筒体底部侧壁环绕设置带电磁阀的出料管,投料箱体侧壁环绕布设水平高度高于储料筒体出料管水平高度的出料管,投料箱体内径由上至下递增。投料箱体侧壁环绕布的出料管上设有电磁阀,任一出料管上的电磁阀均与工控机连接,第二驱动电机与工控机连接,储料筒体上部的投料箱体上部设有螺纹连接的投料盖体。投料基体选用浮性材质制备。

16.本发明通过对净化水域内直接投放环保材料载体,在于释放光量子能量与水体相互作用净化水体,通过在净水区域内进行网格化布设投料基体来划分投料范围对区域范围内的水体进行投放载体以对水体进行净化处理,有效简化环境治理工艺,施工简单,工程量小,施工周期短,相较于曝气增氧以及水生生物构造等工艺而言,本申请的方案直接投放载体降低了水体治理那难度,且无二次污染问题克服化学药剂治理的缺陷,实现覆盖多个传统技术效果,净化水体的同时净化底泥,同时提升溶解氧,强化本土好样微生物,促进水生动植物生长,恢复自然水生态。同时成本相对低,综合而言,性价比高。本发明的装置适用于河湖水污染治理、黑臭水体治理、蓝藻治理、水源地水质的保护、海绵城市建设等。不受阳光、季节、地域等影响。

17.在对区域水体治理过程中,投料组件对其附近范围内的水体投放载体对范围内的水体进行净化处理,投料基体用于保证投料组件浮于水面避免其与水体的直接接触以防止投料组件内存储的载体失效,在投料过程中工控机控制投料组件上的第二驱动电机旋转运动将载体从出料管甩出,这样通过控制第二驱动电机可控制出料管甩出的载体圆周范围实现控制投料范围,而在投料箱体内设置出料筒体并在储料筒体上布设出料管的方式为进一步提高防水效果以及降低载体中的能量散失,出料管均设有电磁阀的设计便于工控机控制电磁阀来实现投料通道的开启或关闭,载体通过出料筒体上的出料管甩出至储料筒体与投料箱体之间的空间再进入投料箱体上的出料管体甩出,在载体随离心力作用下甩出过程中,载体沿投料箱体内壁旋转向上移动到达出口较高的出料管体甩出,这样利于投料箱体向上直径递减的内壁来使甩出的载体形成向上甩出力,载体在空中的下落轨迹形成抛物线,具体由下至上再向下的轨迹,这样相较于直接甩出落入水中的冲击力得到减小解决甩出力过大载体与水面接触产生破损的问题。

18.根据本发明一实施方式,投料基体内设浮力腔室,浮力腔室为圆环状腔室,投料基体内中部设有第三驱动电机,第三驱动电机的输出轴设于投料基体下方,浮力腔室内依次间隔布设水平的第二连接板体,第二连接板体一端部与第三驱动电机外壳连接。投料基体采用浮力材质制备,以保证投料基体悬浮于水面这样有效防止投料组件与水体的直接接触,在需要进行投料的时候将载体投入水中,为保证投料基体的浮力以及减少投料基体在制造时所用耗材在投料基体内部设置圆环状的浮力腔室,以便于减少用材又保证了所需浮力,在浮力腔室内均设的第二连接板体用于对浮力腔室形成支撑固形,在面对上下部挤压使降低向浮力腔室方向挤压形变可能性,且第二连接板体的布设提高投料基体整体的防断

裂作用,为此将第二连接板体与第三驱动电机的连接进一步降低投料基体断裂可能性,同时第二连接板体可将第三驱动电机工作产生吸收并分别传递至各第二连接板体上提高第三驱动电机工作效率,也可通过第二连接板体吸收第三驱动电机工作产生热量以防热量在投料基体局部集中造成投料基体材质溶解致使装置连接紧密性降低。

19.根据本发明一实施方式,第三驱动电机的输出轴两侧布设有轴线竖直设置的转动管体,转动管体上端部通过第一连接件与投料基体转动连接,第三驱动电机的输出轴端部设有与其同轴的主驱动齿轮,两转动管体上设有与其同轴且与主驱动齿轮啮合的副驱动齿轮,转动管体侧壁由上至下连接有长度递减的转动料板;优选的,两转动管体上的转动料板均设于同一侧,且两转动管体上的转动料板水平高度不一;优选的,转动料板包括与转动管体管壁连接的主转动料板,主转动料板下方设有能够与其分离的副转动料板,主转动料板和副转动料板之间通过活动连接件连接。副转动料板两端部不与转动管体连接且副转动料板上开设通孔,主转动料板上开设有与副转动料板上通孔对应的孔体,活动连接件为连接螺栓与连接螺母,用于实现主副转动料板之间的连接并保持两者之间存留一定间隙。在水体净化过程中通过第三驱动电机工作带动主驱动齿轮的旋转运动进而带动副驱动齿轮的旋转运动,与副旋转齿轮同轴连接的转动管体形成旋转运动并带动转动料板的旋转运动进而对投料基体下方水体形成搅动促使投料基体周围水体与其下方水体换水这样有利于投放的载体对更多的水体进行净化处理,而载体对水体处理过程中产生的溶解氧通过转动管体带动转动料板形成的水体搅动可较为容易的扩散到各区域水层实现溶解氧的均匀分布,所设计的转动管体上各转动料板的水平高度布设不一的目的在于避免转动料板旋转过程中与相邻转动管体上的转动料板产生碰撞或摩擦更为重要的是两侧转动料板的旋转运动形成的旋转水流能够在两转动管体处汇合形成更加的混合并且在转动料板为上至下连接有长度递减的设计方案下所形成螺旋流为底部旋流范围较大上部旋流范围较小,这样在载体由上部水体投放至水中时,所形成的螺旋流对向下沉的载体具有向上托力增加载体在中上层水体中的停留时间,实现载体在各水层中的能量释放较为均衡,并且所形成的旋流对水体中的颗粒物具有聚集作用以便于减轻水层透光效果不佳的问题,而载体一般质量大于颗粒物受聚集影响的几率较低,为提升水体混合效果通过设计主转动料板和副转动料板的方案来提高对水体的搅拌混合效果,副传动料板在水体搅拌过程中其能够形成上下位移来使通过主转动料板和副转动料板之间的流体流速提升对周围水体影响扩大。

20.根据本发明一实施方式,转动料板与其连接的转动管体最大间距l小于两转动管体间距m,l<m。对转动料板与其连接的转动管体最大间距的限定方式限定了l最大长度,控制转动料板最大旋转半径小于m,以此防止转动管体在旋转过大中其带动旋转的转动料板与相邻转动管体形成碰撞或摩擦造成旋转卡死问题。

21.根据本发明一实施方式,投料基体底面设有检测器,检测器与工控机连接,检测器用于检测水体溶氧值、ph值、水温参数。检测器的设置用于获取投料基体附近范围参数并将获取的参数反馈工控机与工控机内存储的参数上限值或下限值进行比对判断得出投料基体附近范围水体净化效果,在获得较优的参数数据时,工控机控制连接组件收缩来扩大投料基体之间的间距以此来扩大净水范围,在获得较差的参数数据时,工控机控制连接组件收缩来缩小投料基体之间的间距以此来缩小净水范围,保证水体净化效果,之后随净化参数的改善逐步控制连接组价收缩来逐步扩大净化水域范围,这样有效降低净化投入成,覆

盖多个传统技术的净化效果,快速恢复自然水生态系统。

22.根据本发明一实施方式,投料基体侧壁开设有半通腔室,半通腔室内安装有第一驱动电机,第一驱动电机转动轴上卷绕连接绳体。连接组件包括第一驱动电机和连接绳体。在投料基体侧壁开设半通腔室的方式便于对收卷的连接绳体存放以降低连接绳体暴露在装置外部受生物附着以及生物破坏的可能性,同时投料基体侧方开设半通腔室对于水面波浪而言其进入半通腔室可起到消波的效果而避免波浪直接冲击投料基体侧壁水体飞溅到投料基体上部的可能性。

23.根据本发明一实施方式,第二驱动电机侧方环绕连接第一连接板体,第一连接板体底面连接有第一支撑块,第一支撑块与投料基体上表面抵接。第一支撑块底面与投料基体上表面能够分离且第一支撑块底面可以具有橡胶层。通过在第二驱动电机侧方连接第一连接板体的方式利用第一连接板体吸收第二驱动电机工作过程中所产生的振动能量,降低第二驱动电机工作振动导致投料偏移的可能性以及第二驱动电机输出转速的下降可能性,第一连接板体对于第二驱动电机工作过程中所产生热量具有加快散热的效果,同时第一连接板体的设置增加睡眠水体飞溅至第二驱动电机以及投料组件上难度,设有的第一支撑块用于实现第一连接板体与投料基体上部的接触以避免第一连接板体悬空导致其自身振动对第二驱动电机的影响,第一连接板体中部或一部分与投料基体的悬空可使通过两者之间的风音量适当扩大干扰附近水生物以降低生物附着或栖息几率,其中通过在第一支撑块底面设置橡胶层能够进一步吸收振动效果。

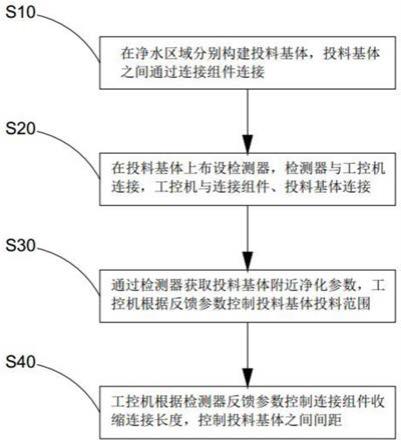

24.光量子水体环境治理系统的净化控制方法,步骤如下:

25.‑

在净水区域分别构建投料基体,投料基体之间通过连接组件连接;

26.‑

在投料基体上布设检测器,检测器与工控机连接,工控机与连接组件、投料基体连接;

27.‑

通过检测器获取投料基体附近净化参数,工控机根据反馈参数控制投料基体投料范围;

28.‑

工控机根据检测器反馈参数控制连接组件收缩连接长度,控制投料基体之间间距。

29.在水体净化过程中通过检测器获取投料基体附近范围参数并将获取的参数反馈工控机与工控机内存储的参数上限值或下限值进行比对判断得出投料基体附近范围水体净化效果,在获得较优的参数数据时,工控机控制连接组件收缩来扩大投料基体之间的间距以此来扩大净水范围,在获得较差的参数数据时,工控机控制连接组件收缩来缩小投料基体之间的间距以此来缩小净水范围,保证水体净化效果,之后随净化参数的改善逐步控制连接组价收缩来逐步扩大净化水域范围,这样有效降低净化投入成,覆盖多个传统技术的净化效果,快速恢复自然水生态系统。

30.本发明通过对净化水域内直接投放环保材料载体,在于释放光量子能量与水体相互作用净化水体,通过在净水区域内进行网格化布设投料基体来划分投料范围对区域范围内的水体进行投放载体以对水体进行净化处理,有效简化环境治理工艺,施工简单,工程量小,施工周期短,相较于曝气增氧以及水生生物构造等工艺而言,本申请的方案直接投放载体降低了水体治理那难度,且无二次污染我问题克服化学药剂治理的缺陷,实现覆盖多个传统技术效果,净化水体的同时净化底泥,同时提升溶解氧,强化本土好样微生物,促进水

生动植物生长,恢复自然水生态。同时成本相对低,综合而言,性价比高。本发明的装置适用于河湖水污染治理、黑臭水体治理、蓝藻治理、水源地水质的保护、海绵城市建设等。不受阳光、季节、地域等影响。

附图说明

31.图1为光量子水体环境治理系统的净化控制方法流程示意图;

32.图2为光量子水体环境治理系统在净水区域使用示意图;

33.图3为投料组件、投料基体、第三驱动电机连接示意图;

34.图4为投料组件内部结构示意图;

35.图5为图4中a

‑

a剖视图;

36.图6为投料基体的内部结构示意图;

37.图7为投料基体上半通腔室示意图;

38.图8为转动管体与转动料板连接示意图;

39.图9为投料组件、投料基体、第三驱动电机、清淤组件连接示意图;

40.图10为清淤组件内部结构示意图;

41.图11为辅助导流板结构示意图。

42.附图标号:10

‑

工控机;20

‑

投料基体;21

‑

半通腔室;22

‑

第一连接板体;23

‑

第二驱动电机;24

‑

浮力腔室;25

‑

第一支撑块;26

‑

第二连接板体;27

‑

第一连接件;30

‑

连接组件;31

‑

第一驱动电机;32

‑

连接绳体;40

‑

投料组件;41

‑

投料箱体;42

‑

出料管;43

‑

装配连接孔;44

‑

储料筒体;45

‑

投料盖体;50

‑

第三驱动电机;51

‑

主驱动齿轮;52

‑

副驱动齿轮;53

‑

转动管体;54

‑

转动料板;541

‑

副转动料板;542

‑

活动连接件;543

‑

主转动料板;60

‑

连接链条;70

‑

清淤组件;71

‑

清淤箱体;72

‑

第二箱体;73

‑

分隔板;74

‑

浮力球;75

‑

收集箱体;76

‑

清淤滤网;77

‑

收集腔室;78

‑

辅助导流板;781

‑

导流辅助孔;79

‑

过滤清淤网板;710

‑

配重球;711

‑

第三连接板体;712

‑

第四连接板体;713

‑

连通套体。

具体实施方式

43.以下结合具体实施方式和附图对本发明的技术方案作进一步详细描述:

44.实施例1:

45.参见附图1

‑

8所示,光量子水体环境治理系统,包括:

46.投料基体20,投料基体20网格化均布于净水区域内且浮于水面,投料基体20之间通过连接组件30相互连接,

47.投料组件40,设置在投料基体20上部,用于投放载体,

48.工控机10,工控机10分别与投料基体20、连接组件30和投料组件40连接,

49.其中,投料组件40包括投料箱体41,投料箱体41内设与其同轴的储料筒体44,储料筒体44上下端分别与投料箱体41上下内壁固接,储料筒体44下端部的投料箱体41上开设与其同轴的装配连接孔43,装配连接孔43内装配有转轴,转轴与第二驱动电机23输出轴同轴连接,第二驱动电机23安装在投料基体20中上部,

50.其中,储料筒体44底部侧壁环绕设置带电磁阀的出料管42,投料箱体41侧壁环绕布设水平高度高于储料筒体44出料管42水平高度的出料管42,投料箱体41内径由上至下递

增。投料箱体41侧壁环绕布的出料管42上设有电磁阀,任一出料管42上的电磁阀均与工控机10连接,第二驱动电机23与工控机10连接,储料筒体44上部的投料箱体41上部设有螺纹连接的投料盖体45。投料基体20选用浮性材质制备。

51.本发明通过对净化水域内直接投放环保材料载体,在于释放光量子能量与水体相互作用净化水体,通过在净水区域内进行网格化布设投料基体20来划分投料范围对区域范围内的水体进行投放载体以对水体进行净化处理,有效简化环境治理工艺,施工简单,工程量小,施工周期短,相较于曝气增氧以及水生生物构造等工艺而言,本申请的方案直接投放载体降低了水体治理那难度,且无二次污染问题克服化学药剂治理的缺陷,实现覆盖多个传统技术效果,净化水体的同时净化底泥,同时提升溶解氧,强化本土好样微生物,促进水生动植物生长,恢复自然水生态。同时成本相对低,综合而言,性价比高。本发明的装置适用于河湖水污染治理、黑臭水体治理、蓝藻治理、水源地水质的保护、海绵城市建设等。不受阳光、季节、地域等影响。

52.在对区域水体治理过程中,投料组件40对其附近范围内的水体投放载体对范围内的水体进行净化处理,投料基体20用于保证投料组件40浮于水面避免其与水体的直接接触以防止投料组件40内存储的载体失效,在投料过程中工控机10控制投料组件40上的第二驱动电机23旋转运动将载体从出料管42甩出,这样通过控制第二驱动电机23可控制出料管42甩出的载体圆周范围实现控制投料范围,而在投料箱体41内设置出料筒体44并在储料筒体44上布设出料管42的方式为进一步提高防水效果以及降低载体中的能量散失,出料管42均设有电磁阀的设计便于工控机10控制电磁阀来实现投料通道的开启或关闭,载体通过出料筒体44上的出料管42甩出至储料筒体44与投料箱体41之间的空间再进入投料箱体41上的出料管体42甩出,在载体随离心力作用下甩出过程中,载体沿投料箱体41内壁旋转向上移动到达出口较高的出料管体42甩出,这样利于投料箱体41向上直径递减的内壁来使甩出的载体形成向上甩出力,载体在空中的下落轨迹形成抛物线,具体由下至上再向下的轨迹,这样相较于直接甩出落入水中的冲击力得到减小解决甩出力过大载体与水面接触产生破损的问题。

53.投料基体20内设浮力腔室24,浮力腔室24为圆环状腔室,投料基体20内中部设有第三驱动电机50,第三驱动电机50的输出轴设于投料基体20下方,浮力腔室24内依次间隔布设水平的第二连接板体26,第二连接板体26一端部与第三驱动电机50外壳连接。投料基体20采用浮力材质制备,以保证投料基体20悬浮于水面这样有效防止投料组件40与水体的直接接触,在需要进行投料的时候将载体投入水中,为保证投料基体20的浮力以及减少投料基体20在制造时所用耗材在投料基体24内部设置圆环状的浮力腔室24,以便于减少用材又保证了所需浮力,在浮力腔室24内均设的第二连接板体26用于对浮力腔室24形成支撑固形,在面对上下部挤压使降低向浮力腔室24方向挤压形变可能性,且第二连接板体26的布设提高投料基体20整体的防断裂作用,为此将第二连接板体26与第三驱动电机50的连接进一步降低投料基体20断裂可能性,同时第二连接板体26可将第三驱动电机50工作产生吸收并分别传递至各第二连接板体26上提高第三驱动电机50工作效率,也可通过第二连接板体26吸收第三驱动电机50工作产生热量以防热量在投料基体20局部集中造成投料基体20材质溶解致使装置连接紧密性降低。

54.第三驱动电机50的输出轴两侧布设有轴线竖直设置的转动管体53,转动管体53上

端部通过第一连接件27与投料基体20转动连接,第三驱动电机50的输出轴端部设有与其同轴的主驱动齿轮51,两转动管体53上设有与其同轴且与主驱动齿轮51啮合的副驱动齿轮52,转动管体53侧壁由上至下连接有长度递减的转动料板54;优选的,两转动管体53上的转动料板54均设于同一侧,且两转动管体53上的转动料板54水平高度不一;优选的,转动料板54包括与转动管体53管壁连接的主转动料板543,主转动料板543下方设有能够与其分离的副转动料板541,主转动料板543和副转动料板541之间通过活动连接件542连接。副转动料板541两端部不与转动管体53连接且副转动料板541上开设通孔,主转动料板543上开设有与副转动料板541上通孔对应的孔体,活动连接件542为连接螺栓与连接螺母,用于实现主副转动料板之间的连接并保持两者之间存留一定间隙。在水体净化过程中通过第三驱动电机50工作带动主驱动齿轮51的旋转运动进而带动副驱动齿轮52的旋转运动,与副旋转齿轮52同轴连接的转动管体53形成旋转运动并带动转动料板54的旋转运动进而对投料基体20下方水体形成搅动促使投料基体20周围水体与其下方水体换水这样有利于投放的载体对更多的水体进行净化处理,而载体对水体处理过程中产生的溶解氧通过转动管体53带动转动料板54形成的水体搅动可较为容易的扩散到各区域水层实现溶解氧的均匀分布,所设计的转动管体53上各转动料板54的水平高度布设不一的目的在于避免转动料板54旋转过程中与相邻转动管体53上的转动料板54产生碰撞或摩擦更为重要的是两侧转动料板54的旋转运动形成的旋转水流能够在两转动管体53处汇合形成更加的混合并且在转动料板54为上至下连接有长度递减的设计方案下所形成螺旋流为底部旋流范围较大上部旋流范围较小,这样在载体由上部水体投放至水中时,所形成的螺旋流对向下沉的载体具有向上托力增加载体在中上层水体中的停留时间,实现载体在各水层中的能量释放较为均衡,并且所形成的旋流对水体中的颗粒物具有聚集作用以便于减轻水层透光效果不佳的问题,而载体一般质量大于颗粒物受聚集影响的几率较低,为提升水体混合效果通过设计主转动料板543和副转动料板541的方案来提高对水体的搅拌混合效果,副传动料板541在水体搅拌过程中其能够形成上下位移来使通过主转动料板543和副转动料板541之间的流体流速提升对周围水体影响扩大。

55.转动料板54与其连接的转动管体53最大间距l小于两转动管体53间距m,l<m。对转动料板54与其连接的转动管体53最大间距的限定方式限定了l最大长度,控制转动料板54最大旋转半径小于m,以此防止转动管体53在旋转过大中其带动旋转的转动料板54与相邻转动管体53形成碰撞或摩擦造成旋转卡死问题。

56.投料基体20底面设有检测器,检测器与工控机10连接,检测器用于检测水体溶氧值、ph值、水温参数。检测器的设置用于获取投料基体20附近范围参数并将获取的参数反馈工控机10与工控机10内存储的参数上限值或下限值进行比对判断得出投料基体20附近范围水体净化效果,在获得较优的参数数据时,工控机10控制连接组件30收缩来扩大投料基体20之间的间距以此来扩大净水范围,在获得较差的参数数据时,工控机10控制连接组件30收缩来缩小投料基体20之间的间距以此来缩小净水范围,保证水体净化效果,之后随净化参数的改善逐步控制连接组价30收缩来逐步扩大净化水域范围,这样有效降低净化投入成,覆盖多个传统技术的净化效果,快速恢复自然水生态系统。

57.投料基体20侧壁开设有半通腔室21,半通腔室21内安装有第一驱动电机31,第一驱动电机31转动轴上卷绕连接绳体32。连接组件30包括第一驱动电机31和连接绳体32。在

投料基体20侧壁开设半通腔室21的方式便于对收卷的连接绳体32存放以降低连接绳体32暴露在装置外部受生物附着以及生物破坏的可能性,同时投料基体20侧方开设半通腔室21对于水面波浪而言其进入半通腔室21可起到消波的效果而避免波浪直接冲击投料基体20侧壁水体飞溅到投料基体20上部的可能性。

58.第二驱动电机23侧方环绕连接第一连接板体22,第一连接板体22底面连接有第一支撑块25,第一支撑块25与投料基体20上表面抵接。第一支撑块25底面与投料基体20上表面能够分离且第一支撑块25底面可以具有橡胶层。通过在第二驱动电机23侧方连接第一连接板体22的方式利用第一连接板体22吸收第二驱动电机23工作过程中所产生的振动能量,降低第二驱动电机23工作振动导致投料偏移的可能性以及第二驱动电机23输出转速的下降可能性,第一连接板体22对于第二驱动电机23工作过程中所产生热量具有加快散热的效果,同时第一连接板体22的设置增加睡眠水体飞溅至第二驱动电机23以及投料组件40上难度,设有的第一支撑块25用于实现第一连接板体22与投料基体20上部的接触以避免第一连接板体22悬空导致其自身振动对第二驱动电机23的影响,第一连接板体22中部或一部分与投料基体20的悬空可使通过两者之间的风音量适当扩大干扰附近水生物以降低生物附着或栖息几率,其中通过在第一支撑块25底面设置橡胶层能够进一步吸收振动效果。

59.光量子水体环境治理系统的净化控制方法,步骤如下:

60.‑

在净水区域分别构建投料基体20,投料基体20之间通过连接组件30连接;

61.‑

在投料基体20上布设检测器,检测器与工控机10连接,工控机10与连接组件30、投料基体20等电控部件连接;

62.‑

通过检测器获取投料基体20附近净化参数,工控机10根据反馈参数控制投料基体20投料范围,具体控制第三驱动电机50输出功率来控制转动管体53转动速度以控制投料基体20底部水体旋流范围以控制载体在水体中分布范围,同时控制第二驱动电机23输出功率来控制投料箱体41的旋转速度以控制载体的甩出速度来实现控制载体甩出范围;

63.‑

工控机10根据检测器反馈参数控制连接组件30收缩连接长度,控制投料基体20之间间距,具体的,工控机10控制第一驱动电机31的正反转来控制对连接绳体32的收放,实现控制投料基体20之间的连接绳体32长度以控制投料基体20对载体的投放范围以及控制区域范围内的净化效果。

64.在水体净化过程中通过检测器获取投料基体20附近范围参数并将获取的参数反馈工控机10与工控机10内存储的参数上限值或下限值进行比对判断得出投料基体20附近范围水体净化效果,在获得较优的参数数据时,工控机10控制连接组件30收缩来扩大投料基体20之间的间距以此来扩大净水范围,在获得较差的参数数据时,工控机10控制连接组件30收缩来缩小投料基体20之间的间距以此来缩小净水范围,保证水体净化效果,之后随净化参数的改善逐步控制连接组价30收缩来逐步扩大净化水域范围,这样有效降低净化投入成,覆盖多个传统技术的净化效果,快速恢复自然水生态系统。

65.实施例2:

66.本实施例在实施例1的基础上进一步优化,优化方案为:参见附图9

‑

11所示,转动管体53底部通过连接链条60连接有放置在净水区域底部的清淤组件70,转动管体53底部中空且与连接链条60连接处通过轴承圈进行连接。在转动管体53底部通过连接链条60连接清淤组件70的方式对上部漂浮的投料基体20漂浮范围可起到控制作用,在调控投料基体20间

距的时候连接组件30的收缩可拉动底部清淤组件70的位移。

67.清淤组件70包括清淤箱体70,清淤箱体70底部设有收集箱体75,所述收集箱体75内开设收集腔室77,收集腔室77与清淤箱体70内部连通且连通处设有水平设置的清淤滤网76,所述清淤箱体70内设有水平的分隔板73将清淤箱体70上下部分隔,分隔板73下方的的清淤箱体70侧方箱壁上分别设置过滤清淤网板79,清淤箱体70内侧设有与过滤清淤网板79位置对应的辅助导流板78,辅助导流板78两端部分别与清淤箱体70内壁连接,辅助导流板78为波浪状板体且板体表面均布导流辅助孔781,两所述的辅助导流板78之间设有浮力球74,所述浮力球74底部通过绳体与清淤滤网76连接,分隔板73上部设置配重球710,浮力球73和配重球710之间通过能够相对分隔板73上下移动的连接杆,分隔板73上部设置有第二箱体72,配重球710放置在第二箱体72内,第二箱体72与清淤箱体70内壁之间存留间隙且第二箱体72上部与清淤箱体70之间通过连通套体713连接,所述连接链条60穿过连通套体713与配重球710连接,所述清淤箱体70外侧设有第四连接板体712,所述第四连接板体712下方设有第三连接板体711,第三连接板体711表面均布通孔。

68.清淤组件70放置在净化水域底部一侧对上部投料基体20控制器漂浮范围,二则对水底淤泥以及颗粒物的收集实现清理淤底,有利于水体溶解氧的提升,淤泥的清楚对于水体底部的微生物的繁殖提供较好环境,这样也可较快的消减水体及底泥的氮磷等污染物、降低cod\bod\高锰酸盐等化学指标。

69.具体的,在转动料板54的旋转运动中加快了投料基体20附近水体的交换效率,水体中的颗粒物相对位移特别是水体底层的颗粒物在位移过程中经过清淤箱体71由过滤清淤网板79进入清淤箱体71内,进入的颗粒物随水体的流动经过辅助导流板78向辅助导流板78的凹面处聚集并通过导流辅助孔781或者直接随水体从辅助导流板78上下端到达清淤箱体71中部,在此处的水体中颗粒物含量较多有利益颗粒物的团聚、沉降等,颗粒物经过沉降下落至清淤滤网76进入收集腔室77实现淤泥、颗粒物的收集,在清淤箱体71上部的转动料板54的旋转运动中加快了投料基体20附近水体的交换效率过程中,水体底部颗粒物可能存在向上浮动几率,通过设有的第三连接板体711和第四连接板体712来对向上浮动颗粒物起到阻挡作用在阻挡下颗粒物下落增大下落颗粒物进入清淤箱体71内几率,而且随着上部投料基体20在水中的浮动作用下其可带动连接链条60的上下移动,这样会带动清淤箱体71内的配置球710的上下位移,使底部的浮力球74形成上下运动,在浮力球74的上下运动下对两侧的辅助导流板78以及外界水体向内形成一定吸附力加快水体向清淤箱体71内的流动,并且浮力球74的上下位移带动底部的清淤滤网76形成一定的形变有利于滤网上的颗粒物通过,降低网目堵塞几率,而在清淤箱体71内设有的第二箱体72,以便于第二箱体72与清淤箱体71之间形成密闭空间适当提供一定浮力在连接组件30的收缩作用下,便于清淤组件70的位移。

70.经实际使用,本申请的方案在对于黑臭河道治理过程中,7

‑

15天实现基本消除黑臭,增加溶解氧,分解大分子污染物,消除有效微生物,促进有益土著微生物生长;30天实现水体净化,底泥污染得到一定程度削减,提高水体透明度;3个月实现水体进一步净化,底泥污染基本消除,浮游生物大量出现,促进沉水植物、鱼类和底栖生物自然生长;1年实现保持水体清洁,消除底泥污染,恢复水生制备和良好的水生态系统。

71.案例1:

72.对武汉墨水湖蓝藻治理,治理前,经测定,墨水湖蓝藻污染严重,具有腥臭味,氨氮、总磷等超标严重,淤泥臭味冲鼻,ph值9.0以上,采用本发明的方案经过对墨水湖一个月的治理,水体得到全部改善,完全控制蓝藻,水质清澈透明。

73.案例2:

74.对大连某矿坑进行治理,该矿坑水深13

‑

17m,治理前水体浑浊,有强烈的刺鼻味,总氮高达643mg/l,总磷6.22mg/l,治理25天后,水质清澈,透明度1米以上,总氮降至19.8mg/l,总磷2.88mg/l。

75.本发明中所指的载体为将特定的光量子能量及频率加载到所选定的环保材料载体。具体的可参考cn107352618a、cn111470577a。

76.以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1