一种黑臭河道的底泥覆盖层制备方法及黑臭河道的生态修复方法与流程

1.本发明属于水体内源污染治理技术领域,具体涉及一种黑臭河道的底泥覆盖层制备方法及黑臭河道的生态修复方法。

背景技术:

2.目前对于河道黑臭水体,即使外部污染源已经得到有效控制,但在相当长的时间里,水中的各种污染物浓度依然很高,其中一个原因是底泥。底泥是污染物的重要储蓄积库,也是水生态系统中分解消化、物质交换、能量循环的场所。有机物在河底沉积,会消耗大量水中的溶解氧,产生氨氮、硫化氢等多种有毒害和刺激性气体,使河道及河水变臭变黑,并造成生态水系统的恶性循环。因此,如何对城市内河黑臭底泥进行科学的处理,是城市水污染治理面前的重要问题之一。

3.目前主要采用底泥疏浚、引水清污、物理化学覆盖以及水生植物、微生物生态恢复等方法对底泥进行治理:底泥疏浚能有效除去污染底泥,但存在费用昂贵、容易二次污染等缺点;引水清污容易使水体污染物发生转移,会影响其它水域的水环境质量;物理化学覆盖主要利用惰性材料(清洁砂、石子、砾石、钙质膨润土、人工沸石等)构建覆盖系统,覆盖厚度较大且抗冲刷效果差,控制底泥污染物释放的效率较低,同时会出现返淤冒泡现象,河道极易返黑返臭;水生植物、微生物生态恢复等方法较为环保,但是污染治理见效周期太长,环境的复杂性导致微生物等经常不能存活。上述方法均无法有效根治黑臭河道内源污染及返淤冒泡等问题。

技术实现要素:

4.本发明的主要目的在于针对现有技术存在的不足,提供一种用于黑臭河道生态修复的底泥覆盖层制备方法及基于该方法的生态修复方法,利用底泥改性材料对河道黑臭底泥进行改性,在河底构建具有较高强度的覆盖层,抵御河水冲刷并提升其抗浸泡性能,同时将污染底泥有效固定在河底,使底泥与未受污染的水源及生物隔离,实现有效控制内源污染的目的;且涉及的施工工艺简单,操作方便,成本较低,适合推广应用。

5.为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:

6.一种用于黑臭河道生态修复的底泥覆盖层制备方法,其特征在于,首先以麦饭石粉、矿物掺合料和激发剂为主要原料制备底泥改性材料,然后向黑臭河道的河底淤泥中引入底泥改性材料,混合均匀,养护,在河底形成覆盖层。

7.上述方案中,所述底泥改性材料可采用干塘或水下注浆等方式引入河底淤泥中。

8.上述方案中,基于干塘手段的制备方法包括如下步骤:

9.1)黑臭河道围堰导流,形成干塘;

10.2)河床底部标高测量放样;

11.3)对河床淤泥面层及河道两侧进行清表;

12.4)将河底淤泥挖至规定标高;

13.5)加入底泥改性材料,将其与河底淤泥拌和均匀,养护,在河底形成覆盖层;

14.6)拆除围堰通水。

15.优选的,当黑臭河道水体流速不大于0.2m/s时,将底泥改性材料以注浆的形式与河道底泥进行搅拌养护形成覆盖层,具体步骤包括:

16.1)河床底部标高测量放样;

17.2)采用绞吸船进行河底清淤;

18.3)复核河床标高;

19.4)将底泥改性材料泵送至河底淤泥下,均匀混合,在河底形成覆盖层。

20.上述方案中,所述底泥改性材料中各组分及其所占质量百分比包括:麦饭石粉60

‑

80%,矿物掺合料0

‑

10%,激发剂20

‑

40%。

21.上述方案中,所述底泥改性材料中各组分及其所占质量百分比包括:麦饭石粉30

‑

50%,矿物掺合料30

‑

50%,激发剂10

‑

30%。

22.上述方案中,所述麦饭石粉的粒径为200

‑

400目;矿物掺合料和激发剂的粒径为300

‑

500目。

23.上述方案中,所述矿物掺合料为粉煤灰、钢渣、火山灰等中的一种或几种。

24.上述方案中,所述激发剂为碱、碱金属盐或石膏等。

25.上述方案中,所述底泥改性材料的制备方法包括如下步骤:

26.1)将麦饭石用磨粉机磨制成200

‑

400目粉末;

27.2)将矿物掺合料和激发剂用磨粉机磨制成300

‑

500目粉末;

28.3)将所得麦饭石粉、钢渣粉和激发剂粉按比例混合均匀,即得所述底泥改性材料。

29.上述方案中,所述底泥改性材料与河底淤泥的质量比为1:(1

‑

2.5)。

30.上述方案中,所述养护步骤采用保湿养护手段;养护时间为1

‑

3天。

31.优选地,所述覆盖层的厚度为10

‑

50cm;其浸泡30d后覆盖层强度无明显变化,且通过用流速为4

‑

5m/s,流量为10l/min,压力为0.2

‑

0.3mpa的流动水连续冲刷15d,钝化层表面无异常变化。

32.上述方案中,所述覆盖层的无侧限抗压强度为0.8mpa以上。

33.上述方案中,所述黑臭河道为满足水体透明度小于25cm、溶解氧小于2.0mg/l、氨氮大于8.0mg/l、氧化还原电位小于50mv中任意一项或几项条件的河道。

34.本发明还提供了一种基于上述底泥覆盖层制备方法的黑臭河道进行生态修复方法,分别采用在底泥覆盖层的制备过程中引入em菌粉或在底泥覆盖层上进一步设置含em菌粉的生态附着层。

35.上述方案中,所述底泥覆盖层的制备过程中引入em菌粉的步骤包括:在底泥覆盖层制备的过程中加入0.5~1%的em菌粉,使覆盖层具备一定生物活性,利用微生物去除黑臭水体中的污染物,提高水质。

36.上述方案中,在底泥覆盖层上进一步设置em菌粉基生态附着层的步骤包括:将颗粒状麦饭石(粒径2~4mm)、底泥改性材料、em菌粉和水按比例混合均匀,再将所得混合料涂覆在底泥覆盖层表面,进行养护,形成生态附着层,其中颗粒状麦饭石、底泥改性材料、em菌粉的质量比为(29

‑

49.5):50:(0.5

‑

1);水占颗粒状麦饭石、底泥改性材料和em菌粉三者总

质量的8

‑

12%;较直接在覆盖层中添加em菌粉的生态修复方法,其附着能力可提升10~20%。

37.本发明通过在活性底泥中引入麦饭石基底泥改性材料,反应形成覆盖层;在水流动过程既可以吸附水中的氮、磷及其他有机物和重金属,又可以溶出al(oh)3、fe(oh)3等天然净水剂和生物需要的常量元素k、na、ca、mg等,起到净水的效果,同时为恢复生态植入造氧藻类提供载体,最终达到水体清澈的目的。

38.与现有技术相比,本发明的有益效果为:

39.1)本发明利用底泥改性材料对河道黑臭底泥进行改性,在河底构建具有较高强度的覆盖层,抵御河水冲刷并提升其抗浸泡性能,同时将污染底泥有效固定在河底,将底泥与未受污染的水源及生物隔离,降低污染物质向上覆水的扩散和释放,实现有效控制内源污染的目的;

40.2)本发明在保证底泥固结力学强度的同时,还可进一步兼顾隔离性、吸附和离子交换性、微生物活性以及抗冲刷性等,可有效隔绝并稳定下部底泥污染和有害物质,并提供消减污染的反应场所和空间;相对于传统的水泥+淤泥固化手段(高含水率淤泥与水泥难以固结,需加大水泥用量或辅以其他手段),可表现出更好的固结性能,并大大降低处置成本,适用范围更广;

41.3)本发明底泥改性材料中采用的各原料环境友好,且成本较低,不会造成二次污染,适合推广应用。

附图说明

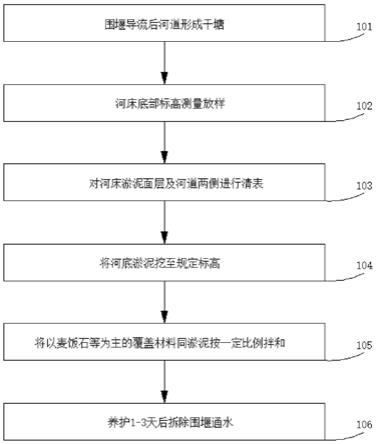

42.图1为实施例1所述黑臭河道生态修复的工艺流程图。

43.图2为实施例1所述底泥改性材料的制备工艺流程图。

44.图3为实施例2所述黑臭河道生态修复的工艺流程图。

具体实施方式

45.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

46.以下实施例中,采用的麦饭石粉粒径为200

‑

400目;矿物掺合料和激发剂的粒径为300

‑

500目。

47.采用的矿物掺合料为粉煤灰、钢渣、火山灰中的一种或几种;激发剂为碱、碱金属盐或石膏。

48.以下实施例中,所述黑臭河道为满足水体透明度大于30cm、溶解氧为5.48mg/l、氨氮含量为13.8mg/l、氧化还原电位为220mv;其中原状淤泥的浸泡结果见表1。

49.实施例1

50.一种用于黑臭河道生态修复的底泥覆盖层制备方法,当河道具备断水条件时,采用围堰导流的方式实现干塘作业,具体修复工艺流程图见图1,具体步骤包括如下步骤:

51.1)黑臭河道围堰导流,形成干塘;

52.2)河床底部标高测量放样;

53.3)对河床淤泥面层及河道两侧进行清表;

54.4)将河底淤泥挖至规定标高;

55.5)加入底泥改性材料,将其与河底淤泥拌和均匀,保湿养护2天,在河底形成覆盖层;其中底泥改性材料中底泥改性材料与河底淤泥的质量比为50:50,底泥改性材料中麦饭石粉含量为75wt%,激发剂(石膏)含量为25wt%;

56.6)拆除围堰通水。

57.经测试,所得淤泥固结钝化改性试验样品压缩模量(50

‑

100kpa)为11.7mpa,样品配比成型,养护2d,进行浸泡试验,一组自然放置,一组浸入水槽,经过30d的浸泡(具体浸泡条件为置于烧杯中,上覆水10cm,浸出结果见表1),进行表面观察及强度检验,其强度基本不变,其耐泡性比较好,用流速为4

‑

5m/s冲刷样品表面,无异常。

58.实施例2

59.一种用于黑臭河道生态修复的底泥覆盖层制备方法,其制备方法与实施例1大致相同,不同之处在于:底泥改性材料中底泥改性材料与河底淤泥的质量比为30:70,底泥改性材料中麦饭石粉含量为66wt%,激发剂(石膏)含量为34wt%;

60.经测试,所得淤泥固结钝化改性试验样品压缩模量(50

‑

100kpa)为8.1mpa,样品配比成型,养护2d,进行浸泡试验,一组自然放置,一组浸入水槽,经过30d的浸泡(具体浸泡条件为置于烧杯中,上覆水10cm,浸出结果见表1),进行表面观察及强度检验,其强度基本不变,其耐泡性比较好,用流速为4

‑

5m/s冲刷样品表面,无异常。

61.实施例3

62.一种用于黑臭河道生态修复的底泥覆盖层制备方法,其制备方法与实施例1大致相同,不同之处在于:底泥改性材料中底泥改性材料与河底淤泥的质量比为50:50,底泥改性材料中麦饭石粉含量为40wt%,矿物掺合料40wt%(钢渣),激发剂(石膏)含量为20wt%;

63.经测试,所得淤泥固结钝化改性试验样品压缩模量(50

‑

100kpa)为8.3mpa,样品配比成型,养护2d,进行浸泡试验,一组自然放置,一组浸入水槽,经过30d的浸泡(具体浸泡条件为置于烧杯中,上覆水10cm,浸出结果见表1),进行表面观察及强度检验,其强度基本不变,其耐泡性比较好,用流速为4

‑

5m/s冲刷样品表面,无异常。

64.实施例4

65.一种用于黑臭河道生态修复的底泥覆盖层制备方法,当河道不具备断水条件且水体流速不大于0.2m/s时,采用带水覆盖法,具体修复工艺流程图见图3,具体步骤包括如下步骤:

66.1)河床底部标高测量放样;

67.2)采用绞吸船进行河底清淤;

68.3)复核河床标高;

69.4)将底泥改性材料泵送至河底淤泥下,均匀混合,在河底形成覆盖层。

70.实施例5

71.一种基于上述底泥覆盖层制备方法的黑臭河道进行生态修复方法,分别采用在底泥覆盖层的制备过程中引入em菌粉或在底泥覆盖层上进一步设置含em菌粉的生态附着层,

72.其中在底泥覆盖层的制备过程中em菌粉的引入量为入0.5~1%,使覆盖层具备一定生物活性,利用微生物去除黑臭水体中的污染物,提高水质;

73.在底泥覆盖层上进一步设置含em菌粉的生态附着层的具体步骤包括:将颗粒状麦饭石(粒径2~4mm)、底泥改性材料、em菌粉和水按比例混合均匀,再将所得混合料涂覆在底泥覆盖层表面,进行养护,形成生态附着层,其中颗粒状麦饭石、底泥改性材料、em菌粉的质量比为(29

‑

49.5):50:0.5;水占颗粒状麦饭石、底泥改性材料和em菌粉三者质量的8

‑

12%;较直接在覆盖层中添加em菌粉的生态修复方法,其附着能力可提升10~20%。

74.对比例

75.一种用于黑臭河道生态修复的底泥覆盖层制备方法,其制备方法与实施例1大致相同,不同之处在于:采用的底泥改性材料由87%水泥和13%调理剂(硅酸钠)混合而成;河底淤泥与底泥改性材料的质量比为70:30;得到的拌合物难以固结。

76.表1采用实施例1~3所述方法所得底泥覆盖层样品的浸泡实验测试结果

77.检测项目泥样实施例1实施例2实施例3浸泡后ph5.8677.17.4透明度(cm)10100100100嗅有异味无味无味无味色11无色无色无色do(mg/l)0.8888bod5(mg/l)407.17.26.8cod(mg/l)1063043.96.9nh3‑

n(mg/l)17.6220.59tp(mg/l)1.330.100.100.04cu(mg/l)0.5050.0120.0090.012ni(mg/l)0.3460.0690.0760.069pb(mg/l)0.0010.0010.0010.001cd(mg/l)0.0010.0010.0010.001cr(mgl)0.0350.0020.0090.002zn(mg/l)0.0170.0130.0010.013hg(mg/l)0.0010.0010.0010.001as(mg/l)0.0160.0080.0010.008

78.上述结果表明:本发明具有较好的河流底泥污染治理效果,可有效降低河流内源营养负荷,加快河道底泥生态环境的恢复;所得固结钝化后的覆盖层的强度提高,耐浸泡,耐冲刷,能有效隔离底泥污染物质和有毒有害物质;浸泡溶出有毒有害物质量大大降低,稳定有机物、氨氮、营养盐和重金属的效果均比较好。

79.上述实施例仅是为了清楚地说明所做的实例,而并非对实施方式的限制。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其他不同形式的变化或者变动,这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举,因此所引申的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1