一种新型石油烃污染土壤生物治理装置及方法与流程

1.本发明涉及土壤修复技术领域,尤其是一种新型石油烃污染土壤生物治理装置及方法。

背景技术:

2.近年来,土壤污染所引起的生态环境破坏,已经对人类的健康和食品安全带来了严重的威胁,阻碍了可持续循环型经济发展。石油开采所导致的土壤石油烃污染已经成为了我国土壤污染产生的重要途径之一,使得对于石油烃污染土壤的修复与治理,受到了广大研究者的重视。

3.目前,石油烃污染土壤的修复与治理技术主要体现在:生物修复技术、植物修复技术、物理化学修复技术;植物修复技术处理时,存在着占地面积较大,处理周期较长,而且难以适应重度石油烃污染土壤;生物修复技术是利用微生物菌种对石油烃污染土壤进行处理,实现土壤性能恢复,且具有处理后不会造成二次污染的优点,得到了广大研究者的青睐,但对于生物修复处理过程中,微生物菌种的培养和适应性成为了关键的技术难题,导致生物修复处理技术的成本较高。物理化学修复处理技术具有占地面积小,时间短,不会受到石油烃总含量的影响,但暂存时间较长。

4.为此,现有技术中出现了大量的石油烃污染土壤修复处理的改进技术研究,例如:专利号为201711498472.4公开了采用活化过硫酸盐先降解石油烃污染土壤,再利用石油烃污染土壤修复剂进行混合固定处理,达到先化学处理,再物理处理相结合,使得修复后石油烃等有害物质溶出大幅度降低;再例如:专利号为201610078814.6公开了采用铁碳微电解法对石油烃污染土壤中的石油烃进行电解降解,达到修复土壤的目的,以缩短处理时间。再例如:专利号为201610313314.6公开了臭氧-生物堆技术进行异位修复石油烃污染土壤的技术手段,达到弥补单一生物技术修复处理的不足,实现化学氧化与微生物发酵相结合的技术手段修复石油烃污染土壤的目的。再例如:专利号为201711116796.7公开了电动-微生物协同修复石油烃污染土壤的混合菌剂,采用仙河盐单孢菌、地衣芽孢杆菌及蜡样芽孢杆菌分别发酵混合制备而成,实现有效降解石油烃污染土壤中的石油烃,进而修复土壤的目的。再例如:专利号为201610237372.5公开了利用野生观赏植物婆婆纳修复石油烃污染土壤,以避免对环境造成二次污染。

5.可见,现有技术中关于石油烃污染土壤修复处理所采用的植物修复、生物修复、物理修复与化学修复均得到了大量的研究与发展,实现了石油烃污染土壤修复快速、高效、安全环保的修复;但是,对于石油烃污染土壤修复的更优异处理技术方案,依然是本领域技术人员所不断追求的方向。

6.基于此,本研究者立足于对石油烃污染土壤进行修复技术问题的考虑,经立项研究:采用生物修复技术进行石油烃污染土壤的修复治理处理,采用红球菌配入其他微生物菌种,实现石油烃污染土壤的修复处理,为石油烃污染土壤修复治理方面提供了一种新思路。

技术实现要素:

7.本发明提供一种新型石油烃污染土壤生物治理装置及方法,能够充分保障微生物复合菌剂与石油烃污染土壤的混合,保障微生物复合菌剂与石油烃污染土壤的接触面积,提高对石油烃污染土壤处理效率,缩短处理周期和降低处理成本,简化石油烃污染土壤修复治理的工艺流程。

8.具体是通过以下技术方案得以实现的:

9.本发明创造的目的之一在于提供新型石油烃污染土壤生物治理装置,包括上料输送带、上料斗和复合菌剂桶,所述上料输送带顶端与所述上料斗的入口端连通;所述上料斗底端设有粉碎机,所述粉碎机底端水平安放有平铺输送带,所述平铺输送带排出端设有造粒组件,所述造粒组件底部呈镂空状;所述平铺输送带正上方设有喷头,所述喷头和所述复合菌剂桶之间设有连通管连通,且所述连通管上设有泵。

10.为了能够及时对造粒过程补充水分和补充微生物菌剂,改善对石油烃污染土壤的治理效果,优选,所述的造粒组件正上方设有滴管,所述滴管与所述复合菌剂桶之间采用连通管连通,且所述连通管上设有丝扣开关。

11.为了简化整个装置的造粒设备结构,降低治理装置制造、使用难度,优选,所述的造粒组件包括造粒筒,所述造粒筒底部安装有造粒板,所述造粒板上有若干孔;所述的造粒组件包括造粒筒,所述造粒筒底部安装有造粒板,所述造粒板上有若干孔;所述造粒筒内设有挤压辊,所述挤压辊轴向中心处设有转轴,所述转轴一端穿过所述造粒筒筒壁连接动力源,且所述转轴与所述造粒筒筒壁之间设有轴承;所述转轴另一端与所述造粒筒筒壁之间设有轴承。

12.为了便于能够将装置进行移动处理石油烃污染土壤,优选,所述装置还包括机架,且所述机架底部设有若干万向轮;所述机架后端的侧壁上一体成型设有把手。

13.为了避免粉碎排出泥土产生尘土污染环境,优选,所述机架内设有相对封闭空间,且所述平铺输送带、所述喷头和所述粉碎机均设在所述相对封闭空间内;所述复合菌剂桶设在所述相对封闭空间顶部;所述上料输送带设在所述相对封闭空间前端,且所述造粒组件设在所述相对封闭空间后端。

14.本发明创造的目的之二在于提供新型石油烃污染土壤生物治理方法,利用上述装置进行处理,具体包括以下步骤:

15.s1:将微生物复合菌剂混合加入到复合菌剂桶内,且向复合菌剂桶内加入液体培养基;

16.s2:将石油烃污染土壤经上料输送带输送到上料斗内,再经粉碎机粉碎后,落入到平铺输送带上平铺,且开启泵,向平铺输送带上喷洒复合菌剂液,得到复合菌剂混合土壤;

17.s3:将复合菌剂混合土壤经平铺输送带输送到造粒组件中,开启造粒组件,形成粒径为0.5-1cm的颗粒,从造粒组件镂空底部排出,自然放置,即可。

18.为了能够提高治理效果,优选,所述的步骤s3,在自然放置时,使得造粒而成的土壤成堆放置,每堆土壤的体积为0.5-1m3。

19.在本发明创造中还提供了上述方法所采用的微生物复合菌剂,其是以质量比计为红球菌:蜡样芽孢杆菌:地衣芽孢杆菌:铜绿假单胞菌=1:1:1:0.1-5混合而成。

20.优选,所述的微生物复合菌剂是以质量比计为红球菌:蜡样芽孢杆菌:地衣芽孢杆

菌:铜绿假单胞菌=1:1:1:3混合而成。

21.与现有技术相比,本发明创造的技术效果体现在:

22.①

经粉碎机将石油烃污染土壤粉碎后,采用微生物复合菌剂液喷洒在粉碎土壤表面,再经造粒包裹技术,实现将微生物复合菌剂液包裹在石油烃污染土壤颗粒内,保障石油烃污染土壤与微生物复合菌剂的充分接触,加快处理效率,缩短处理周期,降低处理成本,简化修复治理流程。

23.②

采用与工艺相匹配的装置进行处理,能够加快处理效率,保障了能够在石油烃污染土壤地直接采集石油烃污染土壤,送入到装置内,经粉碎-拌合-造粒后直接排出自然处理,简化了修复治理工艺,降低了成本。

24.③

本发明创造经匹配性配制微生物复合菌剂,利用红球菌、蜡样芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌等质量比复合之后,保障能够对石油烃进行充分降解利用,同时补充铜绿假单胞菌,使得在代谢过程产生出鼠李糖脂,再将鼠李糖脂作为生物表面活性剂,增强对石油烃的降解,提高土壤修复治理效果。

附图说明

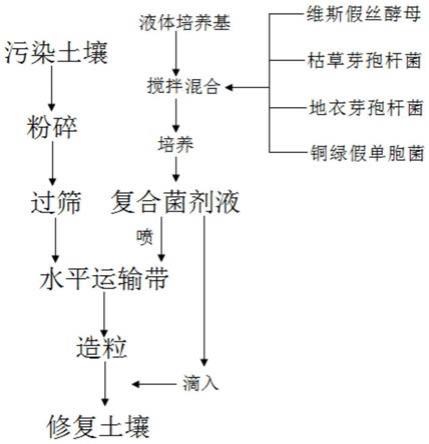

25.图1为本发明创造处理石油烃污染土壤的工艺流程图。

26.图2为本发明创造处理石油烃污染土壤的装置。

27.图3为图2箭头所示方向的局部结构示意图。

28.图4为图2a-a向剖视俯视结构示意图。

29.图5为图4另外实施例结构示意图。

30.1-机架 2-上料输送带 3-上料斗 4-粉碎机 5-平铺输送带 6-复合菌剂桶 7-喷头 8-泵 9-连通管 10-滴管 11-丝扣开关 12-造粒板 13-挤压辊 14-把手 15-万向轮 16-造粒筒 17-刮齿 18-主动齿轮 19-从动齿轮 20-转轴 21-传动齿轮。

具体实施方式

31.下面结合附图和具体的实施方式来对本发明的技术方案做进一步的限定,但要求保护的范围不仅局限于所作的描述。

32.如图2、图3、图4所示,在该实施例中,新型石油烃污染土壤生物治理装置,包括用于将石油烃污染土壤进行输送的上料输送带2、用于能够将石油烃污染土壤盛装的上料斗3和用于盛装微生物复合菌剂液体的复合菌剂桶6,所述上料输送带2顶端与所述上料斗3的入口端连通;所述上料斗3底端设有粉碎机4,所述粉碎机4底端水平安放有平铺输送带5,所述平铺输送带5排出端设有造粒组件,所述造粒组件底部呈镂空状;所述平铺输送带5正上方设有喷头7,所述喷头7和所述复合菌剂桶6之间设有连通管9连通,且所述连通管9上设有泵8。

33.使用时:如图1所示,将微生物复合菌剂混合加入到复合菌剂桶6内,且向复合菌剂桶6内加入液体培养基,制备成微生物复合菌剂液;再将石油烃污染土壤(石油烃含量约6837mg/kg)经上料输送带2输送到上料斗3内,再经粉碎机4粉碎后,落入到平铺输送带5上平铺,且开启泵8,泵8主要用于对连通管道9内进行增加压力,实现微生物复合菌剂液在喷头7处经压力作用而得到向平铺输送带5上喷洒微生物复合菌剂液,得到复合菌剂混合土

壤,提高与被粉碎后的石油烃污染土壤的接触面积;再将复合菌剂混合土壤经平铺输送带5输送到造粒组件中,开启造粒组件,形成粒径为0.5-1cm的颗粒,从造粒组件镂空底部排出,使得造粒而成的土壤成0.5m3的堆自然放置,即可。

34.上述实施例中所采用的微生物复合菌剂是以质量比计为红球菌:蜡样芽孢杆菌:地衣芽孢杆菌:铜绿假单胞菌=1:1:1:0.1混合而成;且所采用的液体培养基是1l蒸馏水中含有1.2gnh4cl,0.3gmgso4,1.3gk2hpo4,0.7gnah2po4,0.02gca(no3)2,0.01gfeso4。

35.按照上述处理方式和所采用的装置进行石油烃污染土壤进行修复处理,将修复处理后的颗粒土壤取样80g,磨粉过100目筛后作为样品,对不同堆放体积和不同堆放时间处理后的土壤中总石油烃(tph)消除情况进行统计,其结果如下表1所示:

36.表1

[0037][0038][0039]

除此之外,本研究者在研究过程中,还开展了:微生物复合菌剂配比调整研究。

[0040]

在该研究过程中,将微生物复合菌剂按照如下配比配制后,再按照以上阐述的操作方法进行石油烃污染土壤的修复治理(10d,30d,60d,0.5m3的堆),并按照上述修复土壤中总石油烃(tph)测量分析方法进行总石油烃消除情况的统计,其结果如下表2所示。

[0041]

配方1:红球菌:蜡样芽孢杆菌:地衣芽孢杆菌:铜绿假单胞菌=1:1:1:5混合而成。

[0042]

配方2:红球菌:蜡样芽孢杆菌:地衣芽孢杆菌:铜绿假单胞菌=1:1:1:3混合而成。

[0043]

配方3:红球菌:蜡样芽孢杆菌:地衣芽孢杆菌:铜绿假单胞菌=1:1:1:1混合而成。

[0044]

配方4:红球菌:蜡样芽孢杆菌:铜绿假单胞菌=1:1:0.1混合而成。

[0045]

配方5:红球菌:蜡样芽孢杆菌:地衣芽孢杆菌=1:1:1混合而成。

[0046]

表2

[0047][0048][0049]

经表1数据可知,本发明创造的石油烃污染土壤治理方法能够使得石油烃(tph)降解率在60d的自然堆放处理下,至少达到84.57%,最大降解率达到87%以上;经表2数据可知,对于微生物复合菌剂中,红球菌和/或铜绿假单胞菌不加入,将会导致对石油烃(tph)的降解率大幅度降低,且修复处理效果不佳;可见,红球菌和铜绿假单胞菌复合时存在着显著的协同作用,能够协同降解石油烃(tph),提高石油烃污染土壤的修复治理效果。

[0050]

本发明创造工艺流程简单,操作工序控制难度较低,成本低,易于产业化推广应用。

[0051]

如图2所示,在某些实施例中,在石油烃污染土壤治理装置中,所述的造粒组件正上方设有滴管10,所述滴管10与所述复合菌剂桶6之间采用连通管9连通,且所述连通管9上设有丝扣开关11。实现了向造粒组件中补充液体和微生物复合菌剂,以保障造粒过程所形成的土壤颗粒中含有丰富的微生物复合菌剂,保障对石油烃的降解,以达到改善修复效果和效率的目的。

[0052]

如图2、图3、图4所示,在某些实施例中,在石油烃污染土壤治理装置中,所述的造粒组件包括造粒筒16,所述造粒筒16底部安装有造粒板12,所述造粒板12上有若干孔;所述造粒筒内设有挤压辊13,所述挤压辊13轴向中心处设有转轴20,所述转轴20一端穿过所述造粒筒16筒壁连接动力源(例如:电动机),且所述转轴20与所述造粒筒16筒壁之间设有轴承;所述转轴另一端与所述造粒筒16筒壁之间设有轴承。简化整个装置的造粒设备结构,降低治理装置制造、使用难度,降低石油烃污染土壤治理的成本。

[0053]

如图2所示,在某些实施例中,在石油烃污染土壤治理装置中,所述装置还包括机架1,且所述机架1底部设有若干万向轮15;所述机架1后端的侧壁上一体成型设有把手14。便于推动、移动装置处理石油烃污染土壤,提高处理效率。

[0054]

如图2所示,在某些实施例中,在石油烃污染土壤治理装置中,所述机架1内设有相对封闭空间,且所述平铺输送带5、所述喷头7和所述粉碎机4均设在所述相对封闭空间内;所述复合菌剂桶6设在所述相对封闭空间顶部;所述上料输送带2设在所述相对封闭空间前端,且所述造粒组件设在所述相对封闭空间后端。避免粉碎排出泥土产生尘土污染环境。

[0055]

如图4所示,在该实施例中,所述的挤压辊13在所述造粒筒16内设有两个,且其中一个为主动挤压辊,另外一个从动挤压辊,通过在对应挤压辊的转轴20上设置主动齿轮18和从动齿轮19,经主动齿轮18带动所述从动齿轮19旋转,使得两个挤压辊13在所述造粒筒16内滚动挤压,实现造粒排出的目的。该实施例所采用的挤压辊13设置结构,能够提高造粒效率,且保障了两个挤压辊13的旋转方向上相反。在另外某些实施例中,如图5所示,所述的主动齿轮18和从动齿轮19之间还设置有一个传动齿轮21,实现将挤压辊13的旋转方向调整至一致;同时还能够加大齿轮的传动作用,按到减轻挤压辊13转动所需的能耗。

[0056]

如图4或图5所示,在该实施例中,所述的挤压辊13表面设有若干的刮齿17,达到对进入到造粒筒16内的物料进行刮动,改善造粒效果。

[0057]

对于在本发明创造中所采用的电机,例如如图2所示的各个部件所需要的动力结构,均采用电动机(220v或380v)、汽油机等代替即可。本发明创造中其他未见事宜参照本领域技术人员所熟知的现有技术、公知常识、常规技术手段加以实现即可,例如:在上料输送带2上设有若干隔板,用于将石油烃污染土壤输送到顶端等。

[0058]

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1