一种基于IC厌氧反应器的印染废水的生化预处理系统的制作方法

一种基于ic厌氧反应器的印染废水的生化预处理系统

技术领域

1.本实用新型涉及印染废水处理技术领域,具体涉及一种基于ic厌氧反应器的印染废水的生化预处理系统。

背景技术:

2.印染行业是纺织产业链的重要组成部分,印染行业作为我国的支柱行业之一,在创造经济效应的同时,也给我们的生存环境带来了沉重的负担,如何更加高效的处理印染废水中的污染物是目前研究的重点。

3.印染行业废水具有水量大、污染严重的特点,其水质cod高而bod低,可生化性较差,且废水呈碱性,属高浓度难降解有机废水。采用传统的物化+厌氧水解+好氧处理,不但污泥量大,成本高,且难以处理,如目前普遍采用的uasb厌氧技术由于容积负荷低,有效容积小,水利停留时间长等缺点,并不能满足处理要求。而随着印染废水排放要求的提高及回用要求,提高厌氧水解反应的效率十分必要。

4.中国专利cn201911141796.1,专利名称“一种印染废水预处理工艺的应用”,公开了将印染废水在絮凝装置中发生絮凝反应,然后进入平流沉淀池,上清液流入溢流集水槽内,污泥被刮入污泥斗中,然后臭氧氧化池进行氧化处理,再a/0池进行生化处理。该工艺通过引入臭氧处理来提升印染废水的预处理效果。

技术实现要素:

5.针对印染废水因水流可生化性差的问题,本实用新型的目的在于提供一种基于ic厌氧反应器的印染废水的生化预处理系统,以提升厌氧水解效果,提高出水可生化性,并减少污泥产生量。

6.本实用新型提供如下的技术方案:

7.一种基于ic厌氧反应器的印染废水的生化预处理系统,包括调节池,还包括沿印染废水的流动方向在调节池的下游依次设置的物化池、ic厌氧反应器、好氧处理池、二次沉淀池,和用于接收ic厌氧反应器产出的沼气的沼气池,所述ic厌氧反应器的底部设有进液口,并经进液管与物化池连通,ic厌氧反应器的侧面设有出液口,并经出液管与好氧处理池连通,所述ic厌氧反应器的顶部设有进气口,并经由出气管与沼气池连通。

8.本实用新型的生化预处理系统基于ic厌氧反应器,是新一代高效厌氧反应器,废水在反应器中自下而上流动,两次厌氧处理,污染物被细菌吸附并降解,净化过的水从反应器上部流出,水停留时间段,处理能力高,并且污泥不易流失。本实用新型的技术方案中将ic厌氧反应器引入到印染废水处理系统中,并作出相应的改变,可以有效处理印染废水,提高出水可生化性,并减少污泥产生量。

9.作为本实用新型的优选,所述ic厌氧反应器内从底部向顶部依次设置布水装置、一级反应室和三相分离器、二级反应室和三相分离器、气液分离器,所述一级三相分离器和二级三相分离器上均设有连通气液分离器的沼液提升管,所述ic厌氧反应器内设有从气液

分离器向ic厌氧反应器的底部延伸而依次穿过二级反应室和三相分离器、一级反应室和三相分离器的循环管,所述循环管设于布水装置的上方。

10.作为本实用新型的优选,所述布水装置包括与进液口接通的布水主管和与布水主管连通的若干布水穿孔支管,所述布水穿孔支管布置在布水主管的两侧,所述布水穿孔支管的表面设有朝向上方出水的布水穿孔。

11.作为本实用新型的优选,所述布水穿孔为轴线与布水穿孔支管的轴线斜交的斜向孔。斜向孔的设置可以避免或者降低污泥颗粒沉降对布水出口的堵塞。

12.作为本实用新型的优选,所述布水穿孔设有凸出布水穿孔支管的表面的导向斜坡;导向斜坡的出口小于布水穿孔的孔径。在进一步的强化降低污泥颗粒堵塞布水出口的基础上,提升出水速度,提升处理效果。

13.作为本实用新型的优选,所述布水穿孔支管对称布置在布水主管的两侧,并且两对称布置的布水穿孔支管的长度沿布水主管的长度方向先增加后减小。这样能够与ic厌氧反应器的形状相适应,保证各区域出水,避免死角。

14.作为本实用新型的优选,所述布水主管中部两侧的出水方向分别朝向布水主管两侧的外侧;所述布水主管两端的出水方向分别朝向布水主管两端的外侧;布水装置的出水方向由中部的布水穿孔支管的出水方向沿顺时针或逆时针方向逐渐转向过渡。这样使得布水装置的出水为向外扩散的圆盘状,既增加了出水面积,而且有助于处理印染废水的螺旋上升。

15.作为本实用新型的优选,所述循环管的底端设有朝向布水装置的布水喇叭。

16.作为本实用新型的优选,生化预处理系统还包括连通进液管和二次沉淀池的回水支管,所述回水支管上设有储液池。可以根据ic厌氧反应器的处理工况做出调整,将二次沉淀池的出水部分与ic厌氧反应器的进水混合,维护生化预处理系统的运行稳定性。

17.本实用新型的有益效果如下:

18.本实用新型在印染废水的预处理中引入ic厌氧反应器,可以有效处理印染废水,提高出水可生化性,并减少污泥产生量。

附图说明

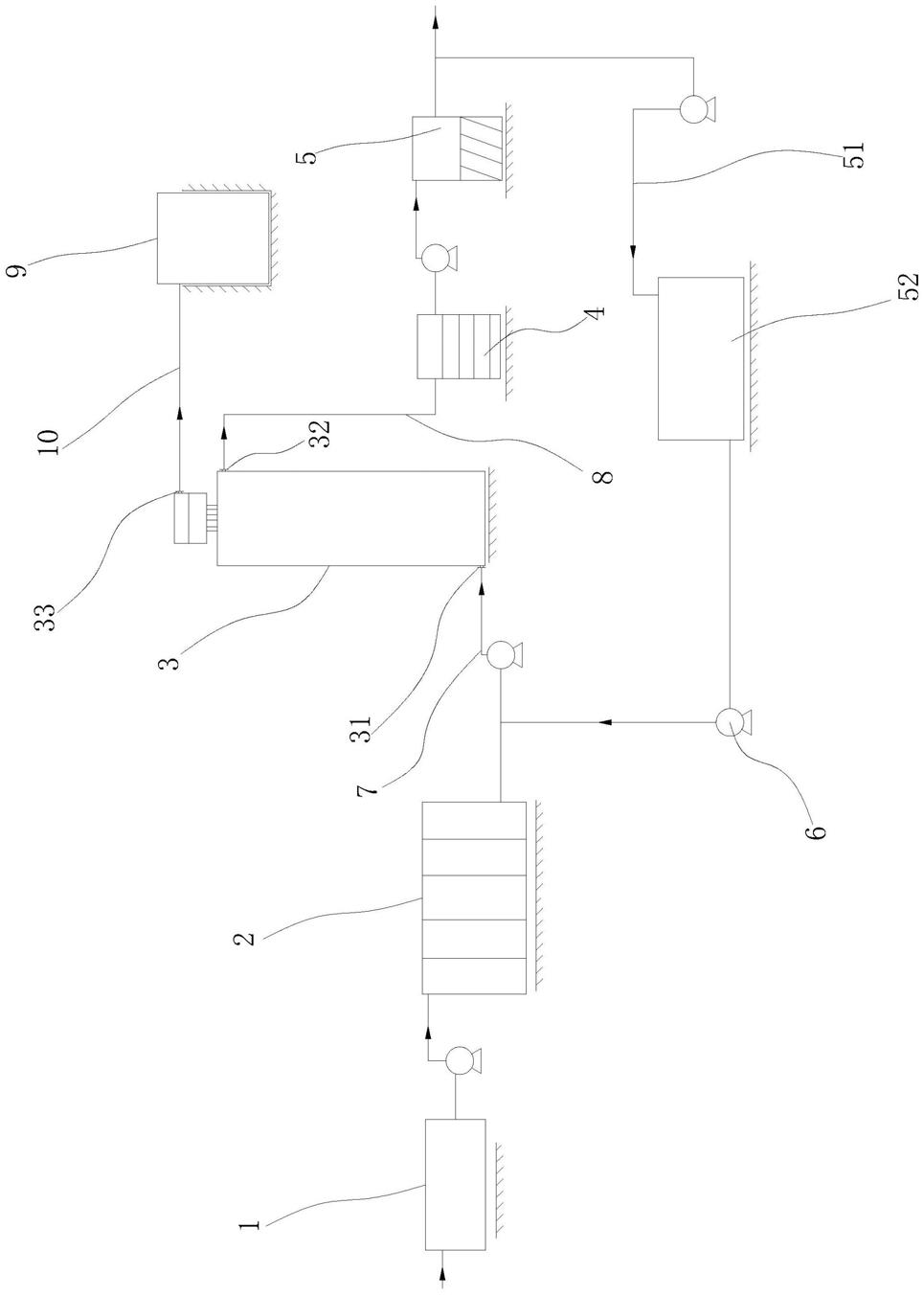

19.图1是本实用新型的生化预处理系统的工艺流程图。

20.图2是ic厌氧反应器的结构视图。

21.图3是布水装置的结构视图。

22.图4是布水穿孔的结构视图。

23.图5是布水装置的出水方向的示意图。

24.图中,1、调节池,2、物化池,3、ic厌氧反应器,31、进液口,32、出液口,33、出气口,34、布水装置,341、布水主管,342、布水穿孔支管,343、布水穿孔,344、导向斜坡,35、一级反应室,36、一级三相分离器,37、二级反应室,38、二级三相分离器,39、气液分离器,40、一级沼气提升管,41、二级沼气提升管,42、循环管,420、布水喇叭,4、好氧处理池,5、二次沉淀池,51、回水支管,52、储液池,6、输液泵,7、进液管,8、出液管,9、沼液池,10、出气管。

具体实施方式

25.下面结合附图就本实用新型的具体实施方式作进一步说明。

26.如图 1所示,一种基于ic厌氧反应器的印染废水的生化预处理系统,包括沿印染废水的流动方向设置的调节池1、物化池2、ic厌氧反应器3、好氧处理池4、二次沉淀池5,ic厌氧反应器的底部设有进液口31,并经进液管7与物化池连通,进液管上设有输液泵6。ic厌氧反应器的侧面设有出液口32,并经出液管8与好氧处理池连通。印染废水由调节池进入物化池后进行第一次物化处理脱除杂质,然后经进液管通过进液口进入ic厌氧反应器中降解,再从ic厌氧反应器的出液口出来,并经出液管进入好氧处理池,然后经好氧处理池有氧处理后进入二次沉淀池处理。在ic厌氧反应器的顶部设有出气口33,印染废水经ic厌氧反应器处理后在ic厌氧反应器内产生沼气,生化预处理系统还包括沼气池9,ic厌氧反应器的顶部的出气口经出气管10与沼气池连接,将ic厌氧反应器产生的沼气存储在沼气池中。

27.为保持ic厌氧反应器内工况稳定,生化预处理系统还包括连通进液管和二次沉淀池的回水支管51,回水支管上设有储液池52。当ic厌氧反应器内进水浓度较高时,可以经回水支管将二次沉淀池上方的清水经进液管与印染废水混合同时送入ic厌氧反应器内。

28.如图2所示,本实施方式中所用的ic厌氧反应器内从底部向顶部依次设置布水装置34、一级反应室35和一级三相分离器36、二级反应室37和二级三相分离器38、气液分离器39。进液口设置在一级反应室的底部,出液口设置在二级三相分离器上方,出气孔设于气液分离器上。在一级三相分离器上设有连通气液分离器的一级沼液提升管40,在二级三相分离器上设有连通气液分离器的二级沼液提升管41。在ic厌氧反应器内设有从气液分离器向ic厌氧反应器的底部延伸而依次穿过二级反应室和三相分离器、一级反应室和三相分离器的循环管42,循环管的底端设于布水装置的上方,并且在循环管的底部设有布水喇叭420。经输液泵将印染废水经进液口输入到布水装置中,并在输液泵的作用下进入一级反应室厌氧反应,反应产物在一级三相分离器中分离,产生的沼气夹带废水从一级沼气提升管中上升进入气液分离器中;一级反应室处理后的印染废水继续进入二级反应室深化厌氧处理,反应产物在二级三相分离器中分离,产生的沼气夹带废水从二级沼气提升管中上升进入气液分离器中。这样沼气从气液分离器中分离并经出气口进入沼气池,夹带的废水经循环管下降到一级反应室内继续反应。

29.如图3所示,为使进入的印染废水在ic厌氧反应器的底部充分扩散,布水装置包括与进液口接通的布水主管341和与布水主管连通的布水穿孔支管342,布水穿孔支管对称布置在布水主管的两侧,布水穿孔支管的表面设有向上方喷水的布水穿孔343。布水主管两侧对称布置的布水穿孔支管的总长度沿布水主管的长度方向上先增加后减小,从而使得布水穿孔支管的端部近似的位于同一个圆周上,这样布水装置与ic厌氧反应器的柱状结构具有较好的适配性,从而使得印染废水尽可能的充分分散到ic厌氧反应器内,提高反应效率。

30.如图4所示,为了减小从布水装置中的出水与从循环管下降的水对冲产生的能耗损失,布水穿孔为轴线与布水穿孔支管的轴线斜交的斜向孔。为避免一级和二级反应室产生的污泥颗粒在沉降过程中堵塞,布水穿孔设有凸出布水穿孔支管的表面的导向斜坡344;导向斜坡的出口小于布水穿孔的孔径,从而使出水获得更大的动能。

31.为强化从布水装置的出水从底部螺旋上升进入一级反应室和二级反应室的效果,如图5所示,通过调整每个布水穿孔支管的布水穿孔的斜向方向,使得布水主管中部的两侧

最长的两根布水穿孔支管的出水方向分别朝向布水主管两侧的外侧,如a处和c处、近布水主管两端的布水穿孔支管的出水方向分别朝向布水主管两端的外侧如b处和d处,在此基础上,布水装置的出水方向由中部的布水穿孔支管的出水方向沿逆时针方向逐渐转向过渡,即由a处的朝向布水主管侧边的外侧逐渐向b处的朝向布水主管端部的外侧过渡,然后再逐渐向c处的朝向布水主管侧边的外侧过渡,然后再向d处的朝向布水主管端部的外侧过渡,再向a处的朝向布水主管侧边的外侧逐渐过渡,从而强化螺旋上升的水流的产生。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1