一种基于污泥自动回流的污水处理系统的制作方法

1.本实用新型涉及污水处理领域,特别涉及一种基于污泥自动回流的污水处理系统。

背景技术:

2.在污水处理过程中,沉淀是不可或缺的处理环节。目前较为普遍的污水处理过程中,沉淀池下方会连接回流泵,污水中的好氧颗粒污泥在沉淀至污泥斗后会被回流泵破碎,破碎外加后续一轮的水流冲刷,好氧颗粒污泥经此过程势必会被打散成絮体污泥。污泥被打散会带来一系列弊端,例如污泥沉淀性能的降低,以上弊端无疑使得好氧颗粒污泥无法形成和保持。

3.本技术旨在改进现有的水处理流程、引入污泥自循环,减少了外部设备对好氧颗粒污泥的破碎和水流冲刷,从而解决了好氧颗粒污泥在污水处理过程中的形成和保持的问题。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于改善现有的污水预处理系统,以避免污水处理中的好氧颗粒污泥在污水处理过程中被打散,从而使污水处理系统具有更高的效率。

5.本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:

6.一种基于污泥自动回流的污水处理系统,一端设置有沉淀池的曝气池,所述曝气池的另一端连接有回流池,所述回流池与沉淀池之间连接有污泥回流管路,所述回流池内设置有曝气头a,所述曝气头a上连接有鼓风机a。

7.优选的,所述曝气池内设置有曝气头b,所述曝气头b上连接有鼓风机b。

8.优选的,所述曝气头a与鼓风机a、曝气头b与鼓风机b之间均设置有流量计。

9.优选的,所述回流池上部设置有进水口。

10.优选的,所述沉淀池上设置有出水口。

11.优选的,所述回流池的形状为狭长的竖井状,所述回流池上与曝气池的连接处位于侧壁的上端。

12.优选的,所述污泥回流管路与回流池的连接处位于回流池的地面中心点处。

13.污水流经顺序为进水口、回流池、曝气池、沉淀池、出水口;污泥流经顺序为进水口、回流池、曝气池、沉淀池、污泥回流管路、回流池,以此循环。

14.待处理污水首先通过进水口流入回流池,并注入曝气池,额外设置回流池的目的是并不是去除水中污染物,而是通过在池中曝气形成压力差、从而混合初步进入回流池的待处理污水与来自沉淀池的回流污泥。

15.污水从回流池流出后流入曝气池,曝气池中设置与鼓风机1相连的曝气头1进行常规曝气,通过曝气和好氧颗粒污泥,氮元素与cod都可以在此被去除或转化。

16.污水从曝气池流出后流入沉淀池,并在此进行正常的沉淀过程,经过沉淀,沉淀完

毕的污水即可被溢流通过出水口流出;污水中的活性污泥会集中在污泥斗中,污泥斗下接污泥回流管路、另一端与回流池相连。

17.回流池在形态上需建造得相对狭长,其中设置相比于曝气池曝气密度更大的曝气装置,配合高速搅拌水体的曝气机,气液混合、于回流池形成负压。

18.由于本专利用污泥回流管路取代了传统污水处理过程中设置于沉淀池中污泥斗下方的回流泵、以及回流池中高强度曝气形成了回流池与沉淀池的压力差,污泥斗中的活性污泥会直接经由污泥回流管路被抽入回流池中,形成了本专利特有的水力回流工艺。

19.有益效果:

20.本实用新型的优点在于:

21.(1)污水中的污泥集中在污泥斗中,回流池中的水压由于曝气低于污泥斗中的压力,污泥斗中的好氧颗粒污泥会通过污泥回流管路被压力差抽入回流池,污泥自循环就此完成,减少了外部设备对好氧颗粒污泥的破碎和水流冲刷,为好氧颗粒污泥形成和保持提供了必要的条件,并在进入主处理环节时可以具有更大的粒径,从而使好氧颗粒污泥在主处理环节中具有更高的效率。

22.(2)通过曝气池中的曝气装置增加水中溶解氧含量,从而满足污水中好氧颗粒污泥的生长需求,最终在曝气池中利用好氧颗粒污泥去除污水中cod和氮元素。

附图说明

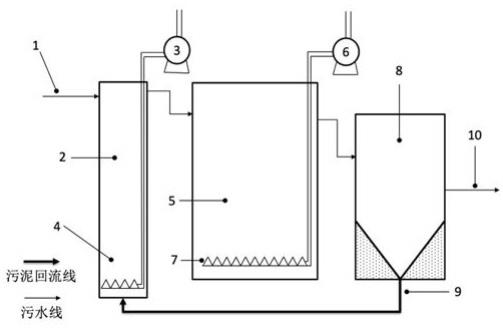

23.图1为本实用新型的流程示意图。

24.其中:1. 进水口、2.回流池、3.鼓风机a、4.曝气头a、5.曝气池、6.鼓风机b、7.曝气头b、8.沉淀池、9.污泥回流管路、10.出水口。

具体实施方式

25.为了易于说明,在这里可以使用诸如“上”、“下”“左”“右”等空间相对术语,用于说明图中示出的一个元件或特征相对于另一个元件或特征的关系。应该理解的是,除了图中示出的方位之外,空间术语意在于包括装置在使用或操作中的不同方位。例如,如果图中的装置被倒置,被叙述为位于其他元件或特征“下”的元件将定位在其他元件或特征“上”。因此,示例性术语“下”可以包含上和下方位两者。装置可以以其他方式定位(旋转90度或位于其他方位),这里所用的空间相对说明可相应地解释。

26.实施例1:

27.下面结合附图1对本实用新型进行说明。

28.一种基于污泥自动回流的污水处理系统,一端设置有沉淀池8的曝气池5,所述曝气池5的另一端连接有回流池2,所述回流池2与沉淀池8之间连接有污泥回流管路9,所述回流池2内设置有曝气头a4,所述曝气头a4上连接有鼓风机a3,所述曝气池5内设置有曝气头b7,所述曝气头b7上连接有鼓风机b6,鼓风机用于给曝气头进行提供风力,回流池2的目的是并不是去除水中污染物,而是通过在池中曝气形成压力差、从而混合初步进入回流池2的待处理污水与来自沉淀池8的回流污泥。

29.所述曝气头a4与鼓风机a3、曝气头b7与鼓风机b6之间均设置有流量计,流量计可以实时监控风量,可以更精确的控制两组曝气头的曝气强度。

30.所述回流池2上部设置有进水口1,沉淀池8上设置有出水口10。

31.所述回流池2的形状为狭长状,所述回流池2上与曝气池5的连接处位于侧壁的上端。

32.所述污泥回流管路9与回流池2的连接处位于回流池2的地面中心点处。

33.待处理污水首先通过进水口1流入回流池2,在本实施例中,回流池2的高度约为6米,长宽分别约为1米。回流池2中设置曝气密度更大的曝气装置,气水比设置在2:1

‑

10:1,即若依照进水量核算风量,在进水量为100吨/小时的情况下,风量则为200

‑

1000方/小时。设置回流池2的目的是并不是去除水中污染物,而是通过在池中曝气形成压力差、从而混合初步进入回流池2的待处理污水与来自沉淀池8的回流污泥,后文将会详细阐述其原理。更具体的说,若以污水厂的实际情况为例,从回流池2到曝气池5前端、再到沉淀池8末端,最大水头损失约为20

‑

50厘米,而回流池2中的曝气膨胀率约为20%。如果回流池2的水深为5米,其中的曝气作用则会带来一米的压力差,该压力差即可以使污泥斗中的污泥从沉淀池8底部回流到回流池2。可以使得污水中的所有污泥在回流过程中不被装置搅拌、同时避免了水流的冲刷,最终保证好氧颗粒污泥可以维持在较大粒径。

34.污水从回流池2侧壁上端流出后流入曝气池5,曝气池5高度约为6米,长宽分别约为6

‑

10米。曝气池5中设置与鼓风机3相连的曝气头a4,曝气头a4分布需比回流池2中的曝气头b7分布更疏散,具体的,若曝气头a4间距为0.3米,曝气头b7间距则应该为0.5米。由于曝气头分布以及水池体积的差距,曝气池5的曝气密度会小于回流池2。经过曝气作用,污水中的溶解氧含量会持续供给,污水中好氧颗粒污泥的生长需求得以满足,利用好氧微生物的自身呼吸、生长和繁殖作用,污水中的有机物和氮元素都可以在此被去除或转化。曝气池5中的hrt将在4到24小时之间。

35.污水从曝气池5流出后流入沉淀池8,并在此进行正常的沉淀过程,沉淀池(8)高度约为5.5米。经过沉淀,沉淀完毕的污水即可被溢流通过出水口10流出;污水中的活性污泥会集中在污泥斗中,污泥斗下接污泥回流管路9、另一端连接到回流池2的底面中心点处。在此过程中,污泥回流量为50

‑

200%。

36.回流池2在形态上需建造得高径比更大,其中设置相比于曝气池5曝气密度更大的曝气装置,配合高曝气密度的曝气机,气液混合、于回流池2形成负压,由此可以形成与沉淀池8的压力差。由于本设计用污泥回流管路9取代了传统污水处理过程中设置于沉淀池8中污泥斗下方的回流泵,污泥斗中的活性污泥会在压力差的作用下直接经由污泥回流管路9被抽入回流池2中,形成了本专利特有的水力回流工艺。

37.回流池2与曝气池5中均装有曝气装置,这些曝气装置在实际操作中会与鼓风机相连,通过鼓风机即可控制曝气强度,从而在满足池中微生物生长需求的同时在不同池子间形成足够的压力差。

38.本专利申请的特点在于,通过改变污泥的回流方式、用水力回流取代了传统的回流,避免了污泥在水泵中被过度搅拌,从而让形成的污泥在密实程度、附着力及沉淀性能方面均有所提高。采用该流程,首先不仅可以使絮状微生物污泥的沉淀性能增加,甚至有可能形成颗粒状微生物污泥。由此,污泥的微生物量、装置中的污泥浓度、处理能力和负荷都会增强。其次,沉淀性能良好的污泥或好氧颗粒污泥,其表面与内部会同时具有好氧、厌氧和缺氧区域,由此可以实现同步脱氮、甚至是除磷的效果。另外,由于污泥更为密实,其在沉淀

池中将会有更好的沉淀性能,从而沉淀池体积可以缩减、沉淀池负荷与效率将会增加,对于空间的利用率将会大大提高。

39.以上对本实用新型的具体实施进行了详细描述,但是只是作为一个范例,本实用新型并不限制于以上描述的具体实施案例,对本实用新型进行的等同修改也在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1