一种模块化底泥原位修复功能毯及底泥原位修复系统的制作方法

1.本实用新型涉及河道底泥原位修复技术,尤其涉及一种模块化底泥原位修复功能毯及底泥原位修复系统。

背景技术:

2.河道底泥由大量的营养物质(氮、磷、有机质等)组成,随着其不断的积累,不仅会对生存在其中的底栖生物产生重要影响,同时其所固有的营养物质也会随着水体运动进入上层水体,使水体中的氮、磷等营养物质浓度增加,加剧水体的富营养化程度和藻类水华爆发的机率。底泥中污染物的主要存在形式有三种:溶解于间隙水、吸附于固相颗粒表面及分配于底泥基质中。

3.目前河道底泥的修复技术按处理位置的不同,主要分为异位修复和原位修复。疏浚法是异位修复的常用手段之一,是指将污染底泥从水底挖走,转移至陆地,再对底泥进行处理。该技术目前应用最为广泛,能够较大程度地削减底泥对上覆水的二次污染危害,有效改善水质,增加河道水体容积。但异位修复不仅需要占用其他土地资源,而且疏浚工程对原有水生态系统影响较大,已不能满足经济和环保的需求。

技术实现要素:

4.为克服现有技术的上述缺陷,本实用新型提供了一种模块化底泥原位修复功能毯及底泥原位修复系统,可对河道底泥进行原位覆盖修复,施工快速方便,并可重复利用。

5.本实用新型实现上述目的的技术方案是:一种模块化底泥原位修复功能毯,自上向下包括净化层、隔离层和曝气层,所述净化层设有网状基底,所述基底上悬挂人工水草,所述隔离层由土工织物铺设成,所述曝气层设有多个竖直向下伸出曝气管。

6.优选的,所述净化层与所述隔离层之间留有间距,构成水生生物活动通道,所述土工织物上开设有多个上下贯穿的通孔。

7.进一步的,所述通孔与所述曝气管错位分布。

8.优选的,多个所述通孔在所述隔离层上均匀分布。

9.优选的,所述基底由石笼网铺设成。

10.所述石笼网可以为单层也可以为多层,当为多层时,多层所述石笼网上下依次叠置。

11.优选的,所述土工织物为单层或多层,所述土工织物为多层时,多层所述土工织物上下依次叠置。

12.优选的,所述土工织物为无纺布或土工布。

13.优选的,所述曝气层设有主曝气管,所述主曝气管通过空气分配管与各所述曝气管连通,所述主曝气管竖直向上伸出所述净化层,设有气泵。

14.优选的,所述主曝气管上设有气体流量计。

15.优选的,多个所述曝气管在所述曝气层均匀分布。

16.优选的,所述主曝气管和所述曝气管的曝气孔均为纳米级微孔。

17.一种底泥原位修复系统,包括多个底泥原位修复毯,多个所述底泥原位修复毯整齐排列,所述底泥原位修复毯采用本实用新型的任一种所述的模块化底泥原位修复功能毯。

18.本实用新型的有益效果是:

19.(1)本实用新型可快速对河道底泥进行原位覆盖,通过曝气结合生物修复技术削减河道底泥中的污染物,减少河道底泥对上覆水的影响;

20.(2)本实用新型的所述底泥原位修复系统采用模块式结构,可以根据河道的长度和宽度灵活选择所述模块化底泥原位修复功能毯的用量,适用范围广,并且施工快速方便,成本低廉,当底泥监测结果中的营养物质和重金属等污染物含量达标后,可以将所述底泥原位修复系统或所述模块化底泥原位修复功能毯就地取出,再次投入到其他河段的河道中循环使用;

21.(3)本实用新型通过向河道底泥中曝气的方式为底泥中的微生物提供足够的溶解氧,在好氧状态下,微生物能够充分利用有机物进行代谢作用,从而减少底泥的释放;

22.(4)本实用新型可以通过所述主曝气管向河道底泥中投放蚯蚓,通过进入底泥中的蚯蚓降解底泥中的营养物质,从而减少底泥释放对上覆水的影响,投放到底泥中的蚯蚓可以通过所述土工织物上的通孔在所述净化层和所述曝气层之间来回活动,使少量通过管道(指曝气管和/或主曝气管)进入所述净化层的底泥也可以被蚯蚓降解,进一步减少底泥对上覆水的影响,通过蚯蚓的活动还可有效缓解功能毯或系统的堵塞问题,疏松底泥,提高底泥中溶解氧的含量,加强硝化脱氮过程;

23.(5)本实用新型的所述隔离层的设置,允许气体通过,同时可隔绝底泥进入上覆水,可有效避免曝气过程中的底泥上扬,采用纳米曝气技术,可进一步减少由于曝气造成的底泥上扬;

24.(6)本实用新型的所述净化层的人工水草具有高生物附着表面积且效果持久,在提升改善水体水质能力的同时,还可增强水生态系统的自净能力。

附图说明

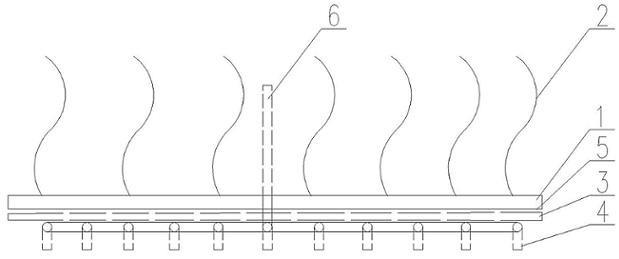

25.图1是本实用新型的所述模块化底泥原位修复功能毯的一种实施方式的结构示意图;

26.图2是本实用新型的所述底泥原位修复系统的一种实施方式的结构示意图。

具体实施方式

27.参见图1,本实用新型公开了一种模块化底泥原位修复功能毯,可快速对河道底泥进行原位覆盖修复,自上向下包括净化层、隔离层和曝气层,所述净化层设有网状基底1,可以透水透气,所述基底上悬挂人工水草2,所述人工水草优选在所述净化层均匀分布,留有水生植株间的常规间距,所述人工水草具有高生物附着表面积且效果持久,在提升改善水体水质能力的同时,还可增强水生态系统的自净能力;所述隔离层由透气的土工织物3铺设成,允许气体通过,同时可隔绝河道底泥进入上覆水,主要用于解决因曝气引起的底泥上扬问题;所述曝气层设有多个竖直向下伸出曝气管4,构成曝气管网,用于向河道底泥中曝气,

为底泥中的微生物提供足够的溶解氧,在好氧状态下,微生物能够充分利用有机物进行代谢作用,从而减少底泥的释放,多个所述曝气管优选在所述曝气层均匀分布。

28.所述模块化底泥原位修复功能毯应用时,将其置于河道内,所述曝气层(曝气管)插入河道底泥中,所述净化层和所述隔离层位于河道底泥上方。实际应用中,所述基底、所述土工织物和所述曝气管网可以连接在一起(例如,通过绳索或铁丝连接),整体投放使用,也可以不连接,在河道内逐层铺设或取出。

29.所述净化层与所述隔离层之间优选留有间距,构成水生生物活动通道5,所述间距的高度优选为10-15cm,所述土工织物上开设有多个上下贯穿的通孔,可供水生生物穿过,多个所述通孔优选在所述隔离层上均匀分布。如此设置,可为水生生物提供活动空间,降低所述模块化底泥原位修复功能毯的应用对水生生物生活环境的影响。

30.所述通孔与所述曝气管优选错位分布,避免所述曝气管对所述通孔造成位置干涉,影响水生生物活动。

31.所述基底优选由石笼网铺设成,所述石笼网可以为单层也可以为多层,当为多层时,多层所述石笼网上下依次叠置,连接(例如,通过绳索或铁丝连接)或不连接为一体。实际应用中,根据实地情况,所述基底也可以采用石笼网箱,所述石笼网箱内填装砾石,进一步提高对水体的净化能力。

32.所述土工织物为单层或多层,所述土工织物为多层时,多层所述土工织物上下依次叠置,连接(例如,粘接或缝制)或不连接为一体。所述土工织物可以采用无纺布或土工布。

33.所述曝气层优选设有主曝气管6,所述主曝气管通过空气分配管与各所述曝气管连通,在自身具有曝气作用的同时为各所述曝气管提供压缩空气,所述主曝气管的曝气孔位于水位以下,所述主曝气管竖直向上伸出所述净化层,设有气泵,其上可以设有气体流量计,用于控制曝气量。

34.所述主曝气管和所述曝气管的曝气孔优选均为纳米级微孔,可有效减少曝气过程中的底泥上扬。

35.实际应用中,所述主曝气管和所述曝气管可以采用外径为16mm、内径为10mm的曝气管,所述曝气管的长度可以依据待处理河道的浮泥层厚度而定,所述主曝气管的长度满足其顶端伸出水面的要求。所述气泵可以选用型号为dy-50的气泵,额定功率为25w,额定流量为28l/min,所述气体流量计的量程优选为0.03-0.4m

³

/h。

36.实际应用中,可以在非曝气时间向所述主曝气管内投放蚯蚓,蚯蚓经过所述主曝气管和所述曝气管进入河道底泥中,通过蚯蚓降解底泥中的营养物质,从而减少底泥释放对上覆水的影响,投放到底泥中的蚯蚓可以通过所述土工织物上的通孔在所述净化层和所述曝气层之间来回活动,使少量通过管道(指曝气管和/或主曝气管)进入所述净化层的底泥也可以被蚯蚓降解,进一步减少底泥对上覆水的影响。通过蚯蚓的活动还可有效缓解功能毯或系统的堵塞问题,疏松底泥,提高底泥中溶解氧的含量,加强硝化脱氮过程。

37.参见图2,本实用新型还公开了一种底泥原位修复系统,包括多个底泥原位修复毯,多个所述底泥原位修复毯置于河道内,沿河道的长度和宽度方向整齐排列,所述底泥原位修复毯采用本实用新型的任一种所述的模块化底泥原位修复功能毯。

38.实际应用中,每个所述底泥原位修复毯可以采用各自的主曝气管曝气和输送压缩

空气,也可以根据所述底泥原位修复系统的跨度和实地情况(包括地理情况和水体及底泥的污染情况),多个或全部所述底泥原位修复毯采用同一个主曝气管曝气和输送压缩空气。

39.本说明书公开的各优选和可选的技术手段,除特别说明外及一个优选或可选技术手段为另一技术手段的进一步限定外,均可以任意组合,形成若干不同的技术方案。

40.本实用新型的任意一种模块化底泥原位修复功能毯可以用于本实用新型的任意一种底泥原位修复系统。

41.本实用新型的任意一种底泥原位修复系统也均可以采用本实用新型的任意一种模块化底泥原位修复功能毯。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1