一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置

1.本实用新型涉及废水处理技术领域,特别涉及一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置。

背景技术:

2.混凝沉淀法是利用混凝剂对污水进行深度净化处理的一种常用法。混凝过程是工业用水和生活污水处理中最基本也是极为重要的处理过程,其基本原理是通过向废水中投加一些药剂(通常称为混凝剂及助凝剂),因混凝剂为电解质,在废水里形成胶团,与废水中的胶体物质发生电中和,使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体,然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力,不仅能吸附悬浮物,还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附,体积增大而下沉。在废水处理过程中,混凝沉淀用在生物处理之后,有利于出水的澄清。混凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为10-3

~10-6

mm的细小悬浮颗粒,而且还能够去除色度、油分、微生物、氮和磷等富营养物质、重金属以及有机物等。

3.混凝沉淀工艺在水处理上的应用已有几百年的历史,与其他物理化学方法相比具有出水水质好、效率高、工艺运行稳定可靠、操作简便等优点。混凝沉淀法去除废水中悬浮颗粒的工艺包括水和药剂的混合、反应及絮凝体沉淀分离三个阶段。传统的混凝沉淀工艺不但运行成本高而且占地面积大,有待改进。

技术实现要素:

4.为了克服上述现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置,能够高效的分离废水中的悬浮颗粒,同时减小工艺占地面积和运行成本。

5.为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

6.一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置,包括混合反应区3、絮凝区5、导流区8、沉淀区10和污泥区11,所述混合反应区3和絮凝区5位于中筒,絮凝区5位于混合反应区3上方,中筒为导流区8,絮凝区5和导流区8通过内筒壁7分隔,沉淀区10和污泥区11位于外筒,污泥区11位于沉淀区10的下方;

7.所述的混合反应区3上连接进水管1和混凝剂加药管4,絮凝区 5连接絮凝剂加药管6,沉淀区10上部设置集水槽13,集水槽13与出水管14连接,污泥区11底端设置排泥管12;

8.所述的混合反应区3和絮凝区5均设置同轴搅拌器2,对混合反应区3和絮凝区5进行搅拌,所述的絮凝区5和混合反应区3的连接处设有圆形过水孔洞9。

9.所述混合反应区3、絮凝区5、沉淀区10的处理水量的容积为水力停留时间分别为1-2min、5-10min和30-60min,导流区8内水流流速控制在0.1-0.5m/s以下。

10.所述混合反应区3与污泥区11底部向平,导流区8下底位于沉淀区10约1/2高度处。

11.所述絮凝区5中同轴搅拌器2的搅拌桨小于混合反应区3的搅拌桨。

12.所述的混合反应区3与沉淀区10通过内筒壁7隔开,内筒壁7 为不透水隔板。

13.所述过水孔洞9的孔洞过水流速控制在0.1-1.0m/s。

14.所述导流区8设置有外壁15,外壁15与沉淀区外壁16上部高度相同,且高于絮凝区外壁7 20-50cm。

15.所述外壁15下部采用喇叭口,喇叭口高度20-40cm,喇叭口外壁与垂直方向角度为40-60

°

。

16.本实用新型的有益效果:

17.本装置采用圆形三筒式结构,内筒为混合反应区和絮凝区,中筒为导流区和沉淀区,外筒为清水区与沉淀区。污水首先通过进水管进入混合反应区,在搅拌器的作用下,与通过混凝剂加药管进入混凝区的混凝剂快速混合,使污水中的胶体脱稳。混合反应区的出水通过圆形过水孔洞进入絮凝区,在絮凝区与通过絮凝剂加药管进入絮凝区的絮凝剂在搅拌器的作用下,使污水中脱稳的的胶体絮凝成大的聚集体。混合反应区和絮凝区通过设置同轴但不同尺寸的搅拌桨和不同的反应区容积,可以实现混合反应区和絮凝区所需的不同水利条件。絮凝区的出水通过导流区进入沉淀区,在沉淀区进行泥水分离,清水经过集水槽收集后通过排水管排出。大的絮凝体通过沉淀作用进入污泥区,污泥区的污泥定期通过排泥管排出,实现集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置。该装置将混凝沉淀在一个反应器内完成,较传统的混凝沉淀法,可节约装置的占地面积和投资成本。

18.本实用新型提供的处理装置采用包括水和药剂的混合、反应及絮凝体沉淀分离三个阶段集为一体的方式,能够高效的去除废水中悬浮颗粒,工艺运行稳定可靠、操作简便,占地面积小。通过本装置可实现去除废水中悬浮颗粒,达到废水澄清分离的效果。

附图说明

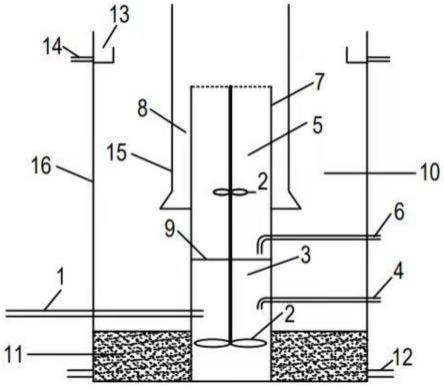

19.图1为本实用新型的结构示意图。

20.图2为絮凝区底部圆形过水孔洞示意图。

具体实施方式

21.下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

22.如附图1和图2所示,本实用新型提供的一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置,采用圆形三筒式结构,其结构包括混合反应区3、絮凝区7、导流区8、沉淀区10和污泥区11,混合反应区3和絮凝区5位于中筒,絮凝区5位于混合反应区3上方,导流区 8位于中筒,污泥区11和沉淀区10位于外筒,污泥区11位于沉淀区10的下方。

23.装置内筒混合反应区3连接进水管1和混凝剂加药管4,絮凝区连接絮凝剂加药管6,外筒上部为沉淀区10,下部为污泥区11,沉淀区10上部设置集水槽13,集水槽13与出水管14相连,在污泥区11 的底部设置排泥管12。

24.搅拌桨2穿过内筒的混合反应区3和絮凝区5,对其进行搅拌。

25.如图1所示:内筒壁7采用不透水隔板,将内筒混合反应区3和絮凝区5与中筒导流区8隔开,内筒絮凝区5和混合反应区3的连接处设有圆形过水孔洞9,过水孔洞9的面积根据过水流速计算确定,孔洞9的过水流速一般控制在为0.1-1.0m/s。

26.本实用新型的工作原理:

27.污水通过进水管1进入混合反应区3,与通过混凝剂加药管4进入混凝区的混凝剂在搅拌器2的作用下快速混合,使污水中的胶体脱稳。带着脱稳胶体粒子的污水通圆形过水孔洞9进入絮凝区5,在絮凝区与通过絮凝剂加药管6进入絮凝区的絮凝剂在搅拌器2的作用下,使污水中脱稳的的胶体絮凝成大的聚集体。去除原水中的色度和悬浮颗粒,搅拌器2穿过絮凝区5和混合反应区3,通过设置不同尺寸的桨板和不同的反应区容积,实现混合反应区3和絮凝区5所需的不同水利条件。絮凝区5的出水通过导流区8进入沉淀区10,在沉淀区进行泥水分离,大的絮体在沉淀作用下进入污泥区11,达到废水澄清分离的效果。污泥区11的污泥定期通过排泥管12排出,清水通过设置在沉淀区10上部的集水槽13收集后通过排水管14排出。

技术特征:

1.一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置,其特征在于,包括混合反应区(3)、絮凝区(5)、导流区(8)、沉淀区(10)和污泥区(11),所述混合反应区(3)和絮凝区(5)位于中筒,絮凝区(5)位于混合反应区(3)上方,中筒为导流区(8),絮凝区(5)和导流区(8)通过内筒壁(7)分隔,沉淀区(10)和污泥区(11)位于外筒,污泥区(11)位于沉淀区(10)的下方;所述的混合反应区(3)上连接进水管1和混凝剂加药管(4),絮凝区(5)连接絮凝剂加药管(6),沉淀区(10)上部设置集水槽(13),集水槽(13)与出水管(14)连接,污泥区(11)底端设置排泥管(12);所述的混合反应区(3)和絮凝区(5)均设置同轴搅拌器(2),对混合反应区(3)和絮凝区(5)进行搅拌,所述的絮凝区(5)和混合反应区(3)的连接处设有圆形过水孔洞(9)。2.根据权利要求1所述的一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置,其特征在于,所述混合反应区(3)、絮凝区(5)、沉淀区(10)的处理水量的容积为水力停留时间分别为1-2min、5-10min和30-60min,导流区(8)内水流流速控制在0.1-0.5m/s以下。3.根据权利要求1所述的一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置,其特征在于,所述混合反应区(3)与污泥区(11)底部向平,导流区(8)下底位于沉淀区(10)约1/2高度处。4.根据权利要求1所述的一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置,其特征在于,所述絮凝区(5)中同轴搅拌器(2)的搅拌桨小于混合反应区(3)的搅拌桨。5.根据权利要求1所述的一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置,其特征在于,所述的混合反应区(3)与沉淀区(10)通过内筒壁(7)隔开,内筒壁(7)为不透水隔板。6.根据权利要求1所述的一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置,其特征在于,所述过水孔洞(9)的孔洞过水流速控制在0.1-1.0m/s。7.根据权利要求1所述的一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置,其特征在于,所述导流区(8)设置有外壁(15),外壁(15)与沉淀区外壁(16)上部高度相同,且高于絮凝区外壁720-50cm。8.根据权利要求7所述的一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置,其特征在于,所述外壁(15)下部采用喇叭口,喇叭口高度20-40cm,喇叭口外壁与垂直方向角度为40-60

°

。

技术总结

本实用新型公开了一种集混凝沉淀于一体的高效机械澄清固液分离装置,包括混合反应区、絮凝区、导流区、沉淀区、清水区、以及污泥区。所述装置采用圆形三筒结构,所述装置内筒为混合反应区和絮凝区,所述中筒为导流区,所述外筒为清水区与沉淀区,所述沉淀区下部为污泥区。本实用新型提供的处理装置采用包括水和药剂的混合、反应及絮凝体沉淀分离三个阶段集为一体的方式,能够高效的去除废水中悬浮颗粒,工艺运行稳定可靠、操作简便,占地面积小。通过本装置可实现去除废水中悬浮颗粒,达到废水澄清分离的效果。水澄清分离的效果。水澄清分离的效果。

技术研发人员:王先宝 张敏婷 冉家荣 张安龙 赵力 叶刚 徐小荣 田勇

受保护的技术使用者:陕西科技大学

技术研发日:2021.12.23

技术公布日:2022/7/19

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1