一种水体内源污染修复的方法与流程

1.本发明属于水污染处理领域,更具体地,涉及一种水体内源污染修复的方法。

背景技术:

2.内源污染是指底泥中的污染物向外释放造成水体污染及底泥污染导致的底栖生态系统破坏的现象。其形成与外源污染过量输入、河道内生物代谢及遗体、大气沉降、降水等有关。内源污染物释放受水温、ph、溶解氧浓度、氧化还原电位、水体扰动、污染物形态及理化性质、底泥结构、微生物活动等多因素影响,对其控制相对较为困难。通常内源污染物可分为氮磷营养盐、重金属和难降解有机物三类。

3.其中氮磷营养盐除部分被水生生物吸收和利用外,大部分储存于底泥中,并与水体氮磷保持动态平衡。当水体中氮磷浓度下降且环境条件适宜时,底泥中的氮磷营养盐会向水体释放,引起水体富营养化。另外,水体中过高浓度的氨氮还会在硝化细菌的作用下大量消耗水体中的溶解氧,导致鱼类和其他水生生物因缺氧而死亡,最终破坏水体生态系统。同时,厌氧状态还可触发或加速底泥中氮磷的释放,使水体中的氮磷进一步增加,加重富营养程度,增大水华爆发机会。水华一旦爆发会继续加剧水体厌氧状态,最终形成恶性循环。

4.常见的内源污染控制技术,如底泥清淤、底泥覆盖、化学修复、生物修复等,其优缺点如下:

5.(1)底泥清淤:有效移除污染底泥,但存在引发二次污染和破坏底泥生境的风险;

6.(2)底泥覆盖:减少污染物向水体扩散,但存在不能移除污染物和随时间推移覆盖层遭破坏等问题;

7.(3)化学修复:有效去除污染物,但化学药品可引起二次污染和其他污染物异常释放,其更适用于应急处理;

8.(4)生物修复:具有费用低、管理简单、环境友好、有效时间长等优点。但受动植物耐受性影响,动物修复和植物修复在重污染环境适用性较差。

9.因此,针对目前水体的内源污染以及内源污染控制方法存在的二次污染和水环境生态破坏创伤的问题,亟待提出一种新的水体内源污染修复的方法。

技术实现要素:

10.本发明的目的是为了避免在水体内源污染修复过程中产生的二次污染和出现水环境生态破坏创伤的问题,提出一种水体内源污染修复的方法。本发明针对水体中的底泥/沉积物不断析出营养盐而污染上覆水体的问题,提出了“植-菌-藻”的内源污染生态阻断及底泥修复方法,可以实现对水体的治理和预防。

11.为了实现上述目的,本发明提供了一种水体内源污染修复的方法,该方法包括如下步骤:

12.s1:对需要进行修复的水体进行抽水处理使水体水位为5-10cm;按水流流向,将经抽水处理后的水体均分为三个种植区;

13.s2:将经过消毒处理的三种沉水植物组合的扦插苗根系分别对应种植在步骤s1的三个种植区的清淤底泥中;且在种植前,对水流流向最上游的种植区的沉水植物组合蘸施a菌剂,任选地,在种植前,对水流流向上的剩下的两个种植区的沉水植物组合也蘸施a菌剂;

14.s3:在种植后,向水流流向最上游的种植区的水体中投加b菌剂,并恢复水体水位至所述抽水处理前的高度;任选地,在种植后,对水流流向上的剩下的两个种植区的水体中也投加b菌剂;

15.s4:将菌藻混合液与海藻酸钠溶液混合并凝固成形,得到菌藻接种物,并投加至所述水流流向最上游的种植区。

16.根据本发明,优选地,每种沉水植物组合的组成成分各自独立的根据所述需要进行修复的水体的内源污染现状确定。

17.根据本发明,优选地,当所述需要进行修复的水体的内源污染为轻度污染时:

18.水流流向最上游的种植区的沉水植物组合为黑藻、伊乐藻、小茨藻、菹草和眼子菜中的至少一种;

19.水流流向中游的种植区的沉水植物组合为苦草;

20.水流流向最下游的种植区的沉水植物组合为黑藻、伊乐藻、小茨藻、苦草、刺苦草、菹草、眼子菜、狐尾藻和金鱼藻中的至少一种。

21.根据本发明,优选地,当所述需要进行修复的水体的内源污染为重度污染时:

22.水流流向最上游的种植区的沉水植物组合为黑藻、伊乐藻、小茨藻、菹草和眼子菜中的至少三种;

23.水流流向中游的种植区的沉水植物组合为苦草和/或菹草;

24.水流流向最下游的种植区的沉水植物组合为黑藻、伊乐藻、小茨藻、苦草、刺苦草、菹草、眼子菜、狐尾藻和金鱼藻中的至少三种。

25.根据本发明,优选地,当所述需要进行修复的水体的内源污染为中度污染时:

26.水流流向最上游的种植区的沉水植物组合为黑藻、伊乐藻、小茨藻、菹草和眼子菜中的至少两种;

27.水流流向中游的种植区的沉水植物组合为苦草;

28.水流流向最下游的种植区的沉水植物组合为黑藻、伊乐藻、小茨藻、苦草、刺苦草、菹草、眼子菜、狐尾藻和金鱼藻中的至少两种。

29.根据本发明,优选地,每种沉水植物组合在对应种植区的种植密度各自独立的根据所述需要进行修复的水体的内源污染现状确定。

30.根据本发明,优选地,当所述需要进行修复的水体的内源污染为轻度污染时:每种沉水植物组合在对应种植区的的种植密度各自独立的为5-15丛/m2。

31.根据本发明,优选地,当所述需要进行修复的水体的内源污染为重度污染时:每种沉水植物组合在对应种植区的的种植密度各自独立的为25-35丛/m2。

32.根据本发明,优选地,当所述需要进行修复的水体的内源污染为中度污染时:每种沉水植物组合在对应种植区的的种植密度各自独立的为15-25丛/m2。

33.根据本发明,优选地,所述a菌剂包括以重量份计的以下组分:菌根真菌1.5-2.5份和异养细菌1.5-2.5份;在本发明中,所述a菌剂的制备方法包括将所述菌根真菌和异养细菌按重量比均匀混合,得到所述a菌剂。

34.所述b菌剂包括以重量份计的以下组分:外生菌根4-10份和黄孢原毛平革菌1-5份。在本发明中,所述b菌剂的制备方法包括将所述外生菌根和黄孢原毛平革菌按重量比均匀混合,得到所述b菌剂。

35.根据本发明,优选地,所述a菌剂的用量为2-5g/丛;所述b菌剂的用量各自独立的根据所述需要进行修复的水体的内源污染现状确定。

36.根据本发明,优选地,当所述需要进行修复的水体的内源污染为轻度污染时:所述b菌剂的用量为50-300g/m2。

37.在本发明中,1丛=8株植物。

38.根据本发明,优选地,当所述需要进行修复的水体的内源污染为重度污染时:所述b菌剂的用量为100-500g/m2。

39.根据本发明,优选地,当所述需要进行修复的水体的内源污染为中度污染时:所述b菌剂的用量为75-400g/m2。

40.根据本发明,优选地,所述菌藻混合液的组成成分根据所述需要进行修复的水体的内源污染现状确定。

41.根据本发明,优选地,当所述需要进行修复的水体的内源污染为轻度污染时,所述菌藻混合液包括小球藻5-10份和em菌1-4份。

42.根据本发明,优选地,当所述需要进行修复的水体的内源污染为重度污染时:所述菌藻混合液包括小球藻2-5份和em菌5-8份。

43.根据本发明,优选地,当所述需要进行修复的水体的内源污染为中度污染时:所述菌藻混合液包括小球藻3-5份和em菌3-5份。

44.在本发明中,所述需要进行修复的水体的内源污染现状可采用下述方法进行评估:采集需要进行修复的水体区域5-7个位点底泥,检测采集的底泥的氮、磷含量,计算出其氮、磷元素释放率,按照营养盐污染情况分为重度污染、中度污染、轻度污染、清洁;其中:

45.检测采集的底泥的氮、磷含量的方法分别为凯氏定氮法/连续流动分析仪法和碱熔-钼锑抗分光光度法。

46.计算采集的底泥的氮、磷元素综合污染指数法评价的方法为

[0047][0048]

式中:

[0049]

si:单项评价指数或标准指数;

[0050]ci

:评级因子i的实测值;

[0051]cs

:评级因子i的标准值(tn取0.067%,tp取0.044%);

[0052]

f:n项污染物污染指数的平均值;

[0053]fmax

:最大单项污染指数。

[0054]

所述重度污染为s

tn

》2.0,s

tp

》1.5,ff》2.0;

[0055]

所述中度污染为s

tn 1.5-2.0,s

tp 1.0-1.5,ff 1.5-2.0;

[0056]

所述轻度污染为s

tn 1.0-1.5,s

tp 0.5-1.0,ff 1.0-1.5;

[0057]

所述清洁为s

tn

《1.0,s

tp

《0.5,ff《1.0。

[0058]

根据本发明,优选地,所述海藻酸钠溶液中的海藻酸钠的浓度为1.5-3.5%。

[0059]

根据本发明,优选地,所述菌藻混合液与所述海藻酸钠溶液的体积比为(1-2):(4-5)。

[0060]

根据本发明,优选地,所述菌藻接种物为粒径2-5mm的凝胶小球。

[0061]

根据本发明,优选地,向所述水流流向最上游的种植区投加的所述菌藻接种物的投加量为20-60g/m2。

[0062]

根据本发明,优选地,投加b菌剂与恢复水体水位至所述抽水处理前的高度的间隔时间为5-7天。

[0063]

根据本发明,优选地,投加菌藻接种物与恢复水体水位至所述抽水处理前的高度的间隔时间为1-2天。

[0064]

本发明的技术方案的有益效果如下:

[0065]

(1)本发明针对水体中的底泥/沉积物不断析出营养盐而污染上覆水体的问题,提出了“植-菌-藻”的内源污染生态阻断及底泥修复方法。可以实现对水体的治理和预防。

[0066]

(2)本发明利用沉水植物种植吸收底泥/沉积物中的氮磷营养元素,通过人工收割的方式将营养盐带出水环境,同时,根际微生物菌丝可将沉积在底泥表层的藻类连接成藻类关联网络,形成底泥营养盐阻断层。

[0067]

(3)本发明中的沉水植物部分腐质残体转化为碳源,为水环境中的微生物提供碳源,促进有益菌的大量繁殖。

[0068]

本发明的其它特征和优点将在随后具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

[0069]

通过结合附图对本发明示例性实施方式进行更详细的描述,本发明的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显,其中,在本发明示例性实施方式中,相同的参考标号通常代表相同部件。

[0070]

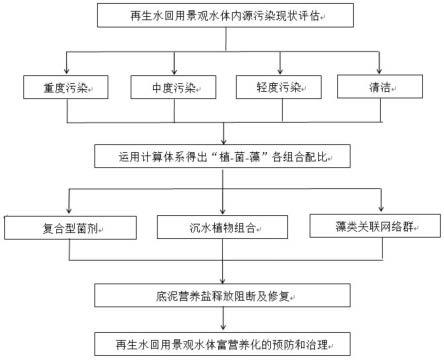

图1示出了本发明实施例1的一种水体内源污染修复的方法的流程示意图。

[0071]

图2示出了本发明实施例1的按水流流向化分的三个种植区示意图。

具体实施方式

[0072]

下面将更详细地描述本发明的优选实施方式。虽然以下描述了本发明的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了使本发明更加透彻和完整,并且能够将本发明的范围完整地传达给本领域的技术人员。

[0073]

实施例1

[0074]

本实施例提供一种水体内源污染修复的方法,如图1所示,本实施例的方法为用于处理再生水回用景观水体内源污染。处理前,对该再生水回用景观水体内源污染现状进行评估,方法为:采集该再生水回用景观水体区域5-7个位点底泥,检测采集的底泥的总氮、总磷含量分别为0.819g/kg、0.929g/kg,计算出其氮、磷元素综合污染指数法评价ff为1.84,因此,可确定该再生水回用景观水体为中度污染。

[0075]

处理方法包括如下步骤:

[0076]

s1:对再生水回用景观水体进行抽水处理使水体水位为5-10cm;按水流流向,将经抽水处理后的水体均分为三个种植区,如图2所示,为a组合种植区、b组合种植区和c组合种植区;

[0077]

s2:将经过消毒处理的三种沉水植物组合的扦插苗根系分别对应种植在步骤s1的三个种植区的清淤底泥中;且在种植前,对a组合种植区的沉水植物组合蘸施a菌剂;

[0078]

s3:在种植后,向a组合种植区的水体中投加b菌剂,5-7天后,恢复水体水位至所述抽水处理前的高度;

[0079]

s4:在步骤s3完成1-2天后,将菌藻混合液与海藻酸钠溶液混合并凝固成形,得到菌藻接种物(粒径2-5mm的凝胶小球),并按照20-60g/m2的投加量投加至a组合种植区。

[0080]

经上述步骤s1-s4处理1个月后,海藻酸钠降解于底泥中,同时底泥中的真菌微生物形成菌丝可将菌藻混合液中的小球藻固定在底泥表层,形成藻类关联网络群,进而通过“三种沉水植物组合”、“a菌剂与b菌剂组成的复合型菌剂”和“成藻类关联网络群”协同形成“植-菌-藻”的组合对底泥的内源污染进行生态阻断及修复。

[0081]

其中:

[0082]

a组合种植区的沉水植物组合为黑藻、菹草和眼子菜;三者的用量比为:1:2:2;种植密度为20丛/m2。

[0083]

b组合种植区的沉水植物组合为苦草;种植密度为25丛/m2。

[0084]

c组合种植区的沉水植物组合为眼子菜和狐尾藻;三者的用量比为:1:1;种植密度为20丛/m2。

[0085]

所述a菌剂包括以重量份计的以下组分:菌根真菌1.75份和异养细菌1.75份;所述a菌剂的用量为2g/丛。

[0086]

所述b菌剂包括以重量份计的以下组分:外生菌根8份和黄孢原毛平革菌2份;所述b菌剂的用量为100g/m2。

[0087]

所述菌藻混合液包括小球藻4份和em菌4份;

[0088]

所述海藻酸钠溶液中的海藻酸钠的浓度为2.5%;

[0089]

所述菌藻混合液与所述海藻酸钠溶液的体积比为1:3。

[0090]

经上述处理后的再生水回用景观水体底泥的氮、磷含量为0.52g/kg、0.67g/kg,氮、磷元素释放率降低了31.23%,由此可知,本实施例的方法可以实现对再生水回用景观水体的治理。

[0091]

以上已经描述了本发明的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1