一种水污染治理循环净化装置的制作方法

1.本发明涉及一种净化装置,尤其涉及一种水污染治理循环净化装置。

背景技术:

2.废水处理就是利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理,使废水净化,减少污染,以至达到废水回收、复用,充分利用水资源,目前有机废水的排放带来十分严重的环境污染,常采用生物技术进行处理。

3.需要注意的是,工业废水中一般都含有微生物难以分解的各类有机物,主要采用活性炭吸附、薄膜分离等方法,但是传统的废水处理用到酸碱平衡池,手动对活性炭与絮凝剂进行抛入,再使用工具对絮凝剂与水的混合进行辅助,人工操作过于繁杂,操作成本高,同时在酸碱平衡池面积过大的前提下,无法保证吸附完全,因此处理效果不好。

4.为此提出一种减少人工操作成本,保证净化质量的水污染治理循环净化装置。

技术实现要素:

5.为了克服现有技术中人工操作过于繁杂,操作成本高,且处理效果不好的缺点,提供一种减少人工操作成本,保证净化质量的水污染治理循环净化装置。

6.一种水污染治理循环净化装置,包括有:

7.底座,底座设有3个,正前方的底座上设有对污水进行装载的投入池,投入池上部前侧设有流入管道;

8.净化池,左侧的底座上设有对污水进行一次净化的净化池,流入管道下部后侧与净化池下部前侧之间连通有流出管道;

9.支撑座,流入管道和净化池上部之间连接有支撑座,支撑座顶部设有带动污水不断循环,保证净化质量的液体循环泵;

10.微生物处理池,右侧的底座上设有对污水内微生物进行处理的微生物处理池,微生物处理池下部右侧连接有对净化完毕的水排出的控制阀门;

11.连接管道,微生物处理池和净化池中部之间连通有为倒“t”形状的连接管道;

12.搅拌机构,底座之间连接有加速污水与絮凝剂混合的搅拌机构;

13.微生物接触机构,搅拌机构与微生物处理池之间连接有对微生物进行吸附的微生物接触机构。

14.进一步说明,搅拌机构包括有:

15.安装座,底座之间连接有安装座,安装座顶部设有伺服电机;

16.第一轴承座,净化池上部内壁之间连接有第一轴承座,第一轴承座与净化池内底部之间转动式连接有第一转轴,第一转轴上设有3个搅拌叶;

17.第一皮带,第一转轴与伺服电机的输出轴之间连接有第一皮带。

18.进一步说明,微生物接触机构包括有:

19.第二轴承座,微生物处理池上部内壁之间连接有第二轴承座,第二轴承座与微生

物处理池内底部之间转动式连接有第二转轴,第二转轴上设有对生物膜进行放置的微生物放置架;

20.第二皮带,第二转轴与伺服电机的输出轴之间连接有第二皮带。

21.进一步说明,还包括有进水控制机构,进水控制机构包括有:

22.第一堵塞柱,连接管道顶部滑动式设有第一堵塞柱,第一堵塞柱顶部设有连接板,连接板左右两侧均设有接触柱;

23.复位弹簧,第一堵塞柱与连接管道内顶部之间连接有复位弹簧;

24.第一单向阀,连接管道的左部套有第一单向阀;

25.柱形凸轮,第二转轴与第一转轴顶部均设有与接触柱配合的柱形凸轮。

26.进一步说明,还包括有间歇投药机构,间歇投药机构包括有:

27.安装架,净化池和微生物处理池上部之间连接有安装架,安装架上设有对絮凝剂进行放置的放置罐,放置罐底部与净化池之间连通有导向管道,导向管道下部套有第二单向阀;

28.密封盖,放置罐上部后侧螺纹式套接有放置絮凝剂受潮的密封盖;

29.第二堵塞柱,连接板后侧连接有第二堵塞柱。

30.进一步说明,还包括有除臭机构,除臭机构包括有:

31.第三轴承座,投入池上部内壁之间连接有第三轴承座,第三轴承座中部转动式连接有调节把手,调节把手底部连接有2个活性炭放置板。

32.进一步说明,还包括有漂浮物吸附机构,漂浮物吸附机构包括有:

33.安装板,微生物处理池上部内后侧设有安装板,安装板顶部前侧左右对称转动式设有夹紧板,夹紧板左右两侧均与安装板之间连接有扭力弹簧;

34.转动杆,第二转轴上部设有转动杆。

35.进一步说明,微生物放置架为六角网状。

36.本发明的有益效果为:

37.1、搅拌叶转动对污水与絮凝剂进行混合搅拌,加速金属物的沉淀,完成一次净化;

38.2、液体循环泵运作会带动已发生沉淀、低水位的污水在净化池和投入池之间不断循环,增加净化质量;

39.3、微生物放置架带动生物膜转动对污水内的微生物进行均匀吸附,完成二次净化,保证净化质量;

40.4、连接板不断上下移动实现对一次净化水和絮凝剂的间歇排入,保证均匀供料,减少人工操作;

41.5、污水排入和循环时能经过活性炭进行预处理,同时一些细微的微生物便能吸附在吸附纸上,进一步的保证净化质量。

附图说明

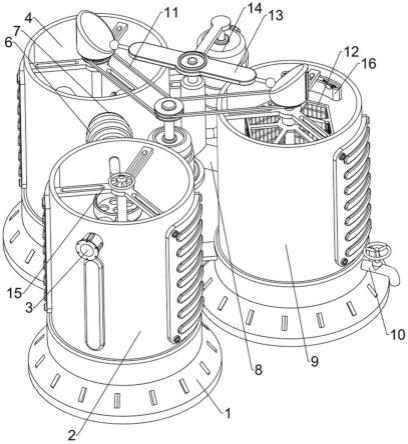

42.图1为本发明的第一种立体结构示意图。

43.图2为本发明的第二种立体结构示意图。

44.图3为本发明的部分立体结构示意图。

45.图4为本发明搅拌机构的立体结构示意图。

46.图5为本发明搅拌机构的立体结构剖视图。

47.图6为本发明微生物接触机构的立体结构示意图。

48.图7为本发明微生物接触机构的立体结构剖视图。

49.图8为本发明进水控制机构的立体结构示意图。

50.图9为本发明进水控制机构的立体结构剖视图。

51.图10为本发明的a部分放大结构示意图。

52.图11为本发明间歇投药机构的立体结构示意图。

53.图12为本发明间歇投药机构的立体结构剖视图。

54.图13为本发明除臭机构的立体结构示意图。

55.图14为本发明漂浮物吸附机构的立体结构示意图。

56.图15为本发明的b部分放大结构示意图。

57.附图中的标记:1:底座,2:投入池,3:流入管道,4:净化池,5:流出管道,6:支撑座,7:液体循环泵,8:连接管道,9:微生物处理池,10:控制阀门,11:搅拌机构,111:安装座,112:伺服电机,113:第一皮带,114:第一转轴,115:搅拌叶,116:第一轴承座,12:微生物接触机构,121:第二皮带,122:第二转轴,123:第二轴承座,124:微生物放置架,13:进水控制机构,131:第一堵塞柱,132:复位弹簧,133:第一单向阀,134:连接板,135:接触柱,136:柱形凸轮,14:间歇投药机构,141:安装架,142:放置罐,143:密封盖,144:第二单向阀,145:导向管道,146:第二堵塞柱,15:除臭机构,151:第三轴承座,152:活性炭放置板,153:调节把手,16:漂浮物吸附机构,161:安装板,162:扭力弹簧,163:夹紧板,164:转动杆。

具体实施方式

58.现在将参照附图在下文中更全面地描述本发明,在附图中示出了本发明当前优选的实施方式。然而,本发明可以以许多不同的形式实施,并且不应被解释为限于本文所阐述的实施方式;而是为了透彻性和完整性而提供这些实施方式,并且这些实施方式将本发明的范围充分地传达给技术人员。

59.实施例1

60.一种水污染治理循环净化装置,如图1至图7所示,包括有底座1、投入池2、流入管道3、净化池4、流出管道5、支撑座6、液体循环泵7、连接管道8、微生物处理池9、控制阀门10、搅拌机构11和微生物接触机构12,底座1设有3个,正前方的底座1上设有投入池2,投入池2上部前侧设有流入管道3,流入管道3穿过投入池2,左侧的底座1上设有净化池4,流入管道3下部后侧与净化池4下部前侧之间连通有流出管道5,流入管道3和净化池4上部之间连接有支撑座6,支撑座6位于流出管道5上方,支撑座6顶部设有液体循环泵7,液体循环泵7穿过投入池2,右侧的底座1上设有微生物处理池9,微生物处理池9下部右侧连接有控制阀门10,微生物处理池9和净化池4中部之间连通有连接管道8,连接管道8为倒“t”形状,底座1之间连接有搅拌机构11,搅拌机构11与微生物处理池9之间连接有微生物接触机构12。

61.搅拌机构11包括有安装座111、伺服电机112、第一皮带113、第一转轴114、搅拌叶115和第一轴承座116,底座1之间连接有安装座111,安装座111顶部设有伺服电机112,净化池4上部内壁之间连接有第一轴承座116,第一轴承座116与净化池4内底部之间转动式连接有第一转轴114,第一转轴114上设有3个搅拌叶115,第一转轴114与伺服电机112的输出轴

之间连接有第一皮带113。

62.微生物接触机构12包括有第二皮带121、第二转轴122、第二轴承座123和微生物放置架124,微生物处理池9上部内壁之间连接有第二轴承座123,第二轴承座123与微生物处理池9内底部之间转动式连接有第二转轴122,第二转轴122上设有微生物放置架124,微生物放置架124为六角状,第二转轴122与伺服电机112的输出轴之间连接有第二皮带121。

63.工作人员将排入污水的管子与流入管道3连接,进而将污水经流入管道3排入投入池2内,当投入池2内的水位到达一定程度,污水会经流出管道5排入净化池4内,投入絮凝剂,再启动液体循环泵7和伺服电机112运作,伺服电机112的输出轴通过第一皮带113带动第一转轴114转动,进而带动搅拌叶115转动对污水与絮凝剂进行混合搅拌,加速金属物的沉淀,期间液体循环泵7运作会带动已发生沉淀、低水位的污水在净化池4和投入池2之间不断循环,增加净化质量,而高水位、已被处理的水将会经连接管道8进入微生物处理池9,提前在微生物放置架124表面包裹一层由纤维材料制成的生物膜,伺服电机112的输出轴转动还会通过第二皮带121带动第二转轴122进行转动,进而通过微生物放置架124带动生物膜转动对污水内的微生物进行均匀吸附,当微生物处理池9内的水位到达一定高度,转动控制阀门10不再堵住微生物处理池9,如此经过二次处理的水便能自动排出,全部处理完毕后,停止液体循环泵7和伺服电机112运作,将生物膜撕掉配合后续再次操作即可。

64.实施例2

65.在实施例1的基础之上,如图1、图2、图8至图12所示,还包括有进水控制机构13,进水控制机构13包括有第一堵塞柱131、复位弹簧132、第一单向阀133、连接板134、接触柱135和柱形凸轮136,连接管道8顶部滑动式设有第一堵塞柱131,第一堵塞柱131顶部设有连接板134,连接板134左右两侧均设有接触柱135,第一堵塞柱131底部设有橡胶塞,第一堵塞柱131与连接管道8内顶部之间连接有复位弹簧132,连接管道8的左部套有第一单向阀133,第二转轴122与第一转轴114顶部均设有柱形凸轮136,柱形凸轮136与接触柱135配合。

66.还包括有间歇投药机构14,间歇投药机构14包括有安装架141、放置罐142、密封盖143、第二单向阀144、导向管道145和第二堵塞柱146,净化池4和微生物处理池9上部之间连接有安装架141,安装架141上设有放置罐142,放置罐142底部与净化池4之间连通有导向管道145,导向管道145下部套有第二单向阀144,放置罐142上部后侧螺纹式套接有密封盖143,连接板134后侧连接有第二堵塞柱146,第二堵塞柱146穿过放置罐142与导向管道145滑动配合。

67.工作人员拧开密封盖143将絮凝剂放入放置罐142内,再拧紧密封盖143,避免絮凝剂受潮,初始状态第二堵塞柱146堵住导向管道145,絮凝剂不会流出,第一堵塞柱131堵住连接管道8,已被处理的水不会流入微生物处理池9,第二转轴122与第一转轴114转动带动柱形凸轮136转动不断与接触柱135接触,并带动接触柱135不断向上移动,接触柱135向上移动通过连接板134带动第一堵塞柱131向上移动不再堵住连接管道8,复位弹簧132被压缩,此时已被处理的水自动经连接管道8流入微生物处理池9内配合进一步的净化,同时连接板134向上移动带动第二堵塞柱146向上移动不再堵住导向管道145,如此絮凝剂自动经导向管道145流入净化池4内,当柱形凸轮136转动至与接触柱135接触,复位弹簧132复位带动第一堵塞柱131向下移动复位再次堵住连接管道8,同时带动连接板134向下移动,进而带动第二堵塞柱146向下移动堵住导向管道145,停止流出絮凝剂,如此往复,实现对一次净化

水和絮凝剂的间歇排入。

68.实施例3

69.在实施例2的基础之上,如图1、图2、图13至图15所示,还包括有除臭机构15,除臭机构15包括有第三轴承座151、活性炭放置板152和调节把手153,投入池2上部内壁之间连接有第三轴承座151,第三轴承座151中部转动式连接有调节把手153,调节把手153底部连接有2个活性炭放置板152,活性炭放置板152分别位于液体循环泵7和流入管道3下方。

70.还包括有漂浮物吸附机构16,漂浮物吸附机构16包括有安装板161、扭力弹簧162、夹紧板163和转动杆164,微生物处理池9上部内后侧设有安装板161,安装板161顶部前侧左右对称转动式设有夹紧板163,夹紧板163左右两侧均与安装板161之间连接有扭力弹簧162,第二转轴122上部设有转动杆164。

71.工作人员提前推动调节把手153带动活性炭放置板152不再位于液体循环泵7和流入管道3下方,再对活性炭进行放置,放置完毕,再转回调节把手153,如此污水排入和循环时便能经过活性炭进行预处理,提高净化质量;推动夹紧板163向内侧转动,扭力弹簧162发生形变,再将吸附纸放在安装板161内侧,停止推动夹紧板163使其在扭力弹簧162的作用下转动复位对吸附纸进行夹紧,第二转轴122转动带动转动杆164转动对微生物处理池9内的水进行搅动、拨动,进而将水拨向吸附纸,如此一些细微的微生物便能吸附在吸附纸上,进一步的提高净化质量。

72.虽然已经参照示例性实施例描述了本发明,但是应理解本发明不限于所公开的示例性实施例。以下权利要求的范围应给予最宽泛的解释,以便涵盖所有的变型以及等同的结构和功能。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1