一种存量垃圾原位预处理的设备和方法

1.本技术涉及垃圾处理技术领域,具体涉及一种存量垃圾原位预处理的设备和方法。

背景技术:

[0002][0003]

传统的原位预处理技术一般采用竖井注入空气(氧气),创造好氧降解环境的方法来加速垃圾降解。通过多年的现场应用发现该技术存在以下问题:(1)受堆体中泡沫阻滞的影响导致抽水流量小,稳定抽水流量平均为2 m3/天至 33.7 m3/天,并且对于降低堆体中的水位的效果不明显,本发明人在上海某填埋场进行的竖井抽水试验结果表明,在持续抽水1个月后堆体中的水位仅下降了2 m左右;(2)受堆体中高水位的影响导致注气困难,本发明人在上海某填埋场进行的竖井注气试验结果表明,注气影响半径仅为10至15 m,因此需要打设更多的注气井才能覆盖整个待处理区域,导致成本增加;(3)经过传统预处理技术处理后的垃圾含水率仍然较高(约45%左右),极大地限制了后续的筛分效率;(4)对于有毒气体h2s的排放不施加干预,排放浓度较高(约为3至5 mg/m3),对周边居民的健康造成影响;(5)有效处理深度浅,往往小于10 m。因此亟需在存量垃圾原位预处理工艺上寻求突破。

[0004]

综上所述,现有技术中普遍存在因抽水流量小、注气影响半径小、预处理后的垃圾含水率高、有毒气体排放浓度高、有效处理深度浅等问题,难以高效地对存量垃圾进行原位预处理。

技术实现要素:

[0005]

为解决现有技术中存在的问题,本技术提供了一种存量垃圾原位预处理的设备和方法,能够更快地降低垃圾堆体中的液气含量,增加垃圾透气性,营造良好降解环境,加速降解,同时能够降低硫化氢和其他恶臭气体逸散,减少大气污染。

[0006]

第一方面,本技术提供的一种存量垃圾原位预处理的设备,应用于对垃圾填埋场的垃圾堆体进行处理,包括:多个注入井,用于向所述垃圾堆体中执行注入工作,多个所述注入井沿竖直方向插入所述垃圾堆体中,所述注入井具有沿长度方向设置的多个第一通孔;多个抽排井,用于从所述垃圾堆体中进行抽排工作,多个所述抽排井沿竖直方向插入所述垃圾堆体中,所述抽排井设置在和所述注入井相距预设距离的位置处,所述抽排井具有沿长度方向设置的多个第二通孔;所述抽排井和所述注入井依次交叉间隔设置;部分地连接在所述注入井中的注液组件和注气组件,所述注液组件构造为通过所述第一通孔向所述垃圾堆体中分段式地注入消泡剂;所述注气组件构造为通过所述第一通孔向所述垃圾堆体中分段式地注入空气;以及部分地连接在所述抽排井中地抽液组件和抽气组件,所述抽液组件构造为将通过所述第二通孔进入所述抽排井的渗滤液抽出;所述抽气组件构造为将通过所述第二通孔进入所述抽排井的填埋气抽出。

[0007]

本技术在使用时,首先控制注液组件向注入井中注入消泡剂,消泡剂再通过第一

通孔进入垃圾堆体中,从而对附近的垃圾堆体进行消泡,避免了垃圾堆体中泡沫过多而阻滞渗滤液运移,也避免了垃圾堆体中泡沫过多而增加气体在垃圾孔隙中的运移阻力,消泡后的垃圾堆体中的渗滤液和气体更容易进入抽排井中。具体的,消泡剂可选用聚醚改性硅类消泡剂。通过抽液组件和抽气组件将进入抽排井中的渗透液和填埋气抽出,从而降低了垃圾堆体中的液气含量,液气含量降低的垃圾堆体更易注入空气,此时可以控制注气组件向注入井中注入空气,空气再通过第一通孔进入垃圾堆体中,从而给垃圾堆体提供好氧降解环境。

[0008]

结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述注液组件包括:存液件,存储有所述消泡剂;注液泵,一端与所述存液件连通;以及注液头,可移动设置在所述注入井中,所述注液头具有注液头空腔和注液头排出孔,所述注液头排出孔的一端连通至所述注液头空腔中,所述注液头排出孔的另一端开设在所述注液头的外壁上,所述注液头空腔与所述注液泵的另一端连通。

[0009]

结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述注气组件包括:鼓风机;以及注气头,可移动设置在所述注入井中,所述注气头具有注气头空腔和注气头排出孔,所述注气头排出孔的一端连通至所述注气头空腔中,所述注气头排出孔的另一端开设在所述注气头的外壁上,所述注气头空腔与所述鼓风机连通。

[0010]

结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述抽液组件包括:潜水泵,设置在所述抽排井中;以及抽水管路,与所述潜水泵连接。

[0011]

结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述抽气组件包括:真空泵,包括抽气口和排气口;以及抽气管路,一端与所述抽气口连接,所述抽气管路的另一端连接至所述抽排井的井口。

[0012]

结合第一方面,在一种可能的实现方式中,还包括:气体处理组件,与所述排气口连接,所述气体处理组件构造为净化所述真空泵从所述抽排井中抽出的所述填埋气。

[0013]

结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述气体处理组件包括依次串联的氧化罐和脱硫罐。

[0014]

结合第一方面,在一种可能的实现方式中,还包括:供电模块,与所述注液组件、所述注气组件、所述抽液组件以及所述抽气组件分别电连接,所述供电模块配置为:为所述注液组件、所述注气组件、所述抽液组件以及所述抽气组件进行供电。

[0015]

结合第一方面,在一种可能的实现方式中,还包括:控制模块,与所述注液组件、所述注气组件、所述抽液组件以及所述抽气组件分别电连接,所述控制模块配置为:控制所述注液组件、所述注气组件、所述抽液组件以及所述抽气组件的启停。

[0016]

第二方面,本技术提供存量垃圾原位预处理的方法,用于对垃圾填埋场的垃圾堆体进行处理,所述方法应用于前述的存量垃圾原位预处理的设备;其中,所述方法包括步骤:控制所述注液组件通过所述第一通孔向所述垃圾堆体中注入消泡剂;控制所述抽液组件将进入所述抽排井的渗滤液抽出;控制所述抽气组件将进入所述抽排井的填埋气抽出;以及控制所述注气组件通过所述第一通孔向所述垃圾堆体中注入空气。

[0017]

本方面在使用时,首先控制注液组件向注入井中注入消泡剂,消泡剂通过第一通孔进入垃圾堆体中,从而对附近的垃圾堆体进行消泡,避免了垃圾堆体中泡沫过多而阻滞渗滤液运移,也避免了垃圾堆体中泡沫过多而增加气体在垃圾孔隙中的运移阻力,消泡后

的垃圾堆体中的渗滤液和气体更容易进入抽排井中。具体的,消泡剂可选用聚醚改性硅类消泡剂。通过抽液组件和抽气组件将进入抽排井中的渗透液和填埋气抽出,从而降低了垃圾堆体中的液气含量,液气含量降低的垃圾堆体更易注入空气,此时可以控制注气组件向注入井中注入空气,空气再通过第一通孔进入垃圾堆体中,从而对垃圾堆体进行降解。

[0018]

结合第二方面,在一种可能的实现方式中,还包括:将所述垃圾堆体以8~10m作为一层,对所述垃圾堆体进行分层处理。

[0019]

结合第二方面,在一种可能的实现方式中,在所述控制所述注气组件通过所述第一通孔向所述垃圾堆体中注入空气之前,还包括:控制所述抽液组件将所述垃圾堆体的水位降低至10m以下。

[0020]

结合第二方面,在一种可能的实现方式中,还包括:在每层所述垃圾堆体中的含水率小于30%、甲烷体积分数小于5%、氧气体积分数大于15%以及硫化氢质量浓度小于0.1mg/m3时,开挖本层所述垃圾堆体。

附图说明

[0021]

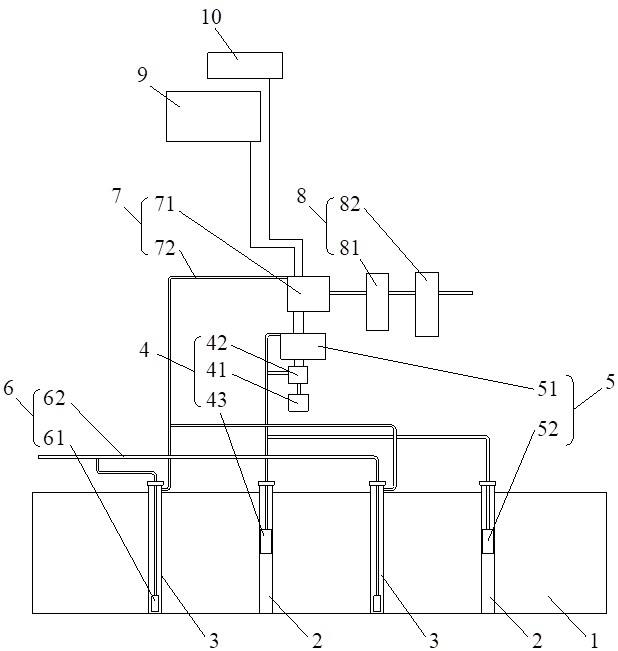

图1所示为本技术一实施例提供的一种存量垃圾原位预处理的设备的结构示意图。

[0022]

图2所示为本技术一实施例提供的一种存量垃圾原位预处理的设备中的注液头设置在注入井中的结构示意图。

[0023]

图3所示为本技术一实施例提供的一种存量垃圾原位预处理的设备中的注气头设置在注入井中的结构示意图。

[0024]

图4所示为本技术一实施例提供的一种存量垃圾原位预处理的方法的方法步骤示意图。

[0025]

图5所示为本技术另一实施例提供的一种存量垃圾原位预处理的方法的方法步骤示意图。

[0026]

图6所示为本技术一实施例提供的一种存量垃圾原位预处理的方法在施工时的流程图。

[0027]

图7所示为本技术一实施例在施工时的一种工艺流程图。

[0028]

图8表示处理10m垃圾堆体时,传统技术的全段式注气和本技术的分段式注气的气压力影响半径的对比数据图,横坐标代表距离注入井的距离,纵坐标代表垃圾堆体的深度,(0,0)~(0,10)代表注入井,等高线代表气压力值。其中,a图代表传统技术:气压力影响半径为14m,b图代表本技术的技术:气压力影响半径为23m。

[0029]

图9为传统技术和本技术的硫化氢排放浓度对比数据图。

[0030]

图10为传统技术和本技术的抽水流量和抽水天数的对应关系的对比数据图。

[0031]

图11表示处理10m垃圾堆体时,传统技术的含水率降低数据和本技术的含水率降低数据的对比数据图,横坐标代表距离注入井的距离,纵坐标代表垃圾堆体的深度,(0,0)~(0,10)代表注入井,等高线代表含水率。其中,a图代表传统技术:含水率仅能降低至田间持水率约45%,b图代表本技术技术:含水率可进一步降低30%以下。

具体实施方式

[0032]

下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

[0033]

示例性存量垃圾原位预处理的设备图1所示为本技术一实施例提供的一种存量垃圾原位预处理的设备的结构示意图。本技术提供一种存量垃圾原位预处理的设备,如图1所示,该设备应用于对垃圾填埋场的垃圾堆体1进行处理,该设备包括:注入井2、抽排井3、注液组件4、注气组件5、抽液组件6和抽气组件7。其中注入井2和抽排井3的数量均为多个。注入井2用于向垃圾堆体1中执行注入工作,注入井2沿竖直方向插入垃圾堆体1中,注入井2具有沿长度方向设置的多个第一通孔;抽排井3用于从垃圾堆体1中进行抽排工作,抽排井3沿竖直方向插入垃圾堆体1中,抽排井3设置在和注入井2相距预设距离的位置处,抽排井3具有沿长度方向设置的多个第二通孔。抽排井3和注入井2依次交叉间隔设置。注液组件4部分地连接在注入井2中,注液组件4构造为通过第一通孔向垃圾堆体1中分段式地注入消泡剂。注气组件5部分地连接在注入井2中,注气组件5构造为通过第一通孔向垃圾堆体1中分段式地注入空气。抽液组件6部分地连接在抽排井3中,抽液组件6构造为将通过第二通孔进入抽排井3的渗滤液抽出。抽气组件7部分地连接在抽排井3中,抽气组件7构造为将通过第二通孔进入抽排井3的填埋气抽出。

[0034]

本实施例在使用时,首先控制注液组件4向注入井2中注入消泡剂,消泡剂再通过第一通孔进入垃圾堆体1中,从而对附近的垃圾堆体1进行消泡,避免了垃圾堆体1中泡沫过多而阻滞渗滤液运移,也避免了垃圾堆体1中泡沫过多而增加气体在垃圾孔隙中的运移阻力,消泡后的垃圾堆体1中的渗滤液和气体更容易进入抽排井3中。具体的,消泡剂可选用聚醚改性硅类消泡剂。通过抽液组件6和抽气组件7将进入抽排井3中的渗透液和填埋气抽出,从而降低了垃圾堆体1中的液气含量,液气含量降低的垃圾堆体1更易注入空气,此时可以控制注气组件5向注入井2中注入空气,空气再通过第一通孔进入垃圾堆体1中,从而给垃圾堆体1提供好氧降解环境。

[0035]

本实施例能够消除垃圾堆体1中的泡沫,从而使得渗透液和填埋气更易流动并进入抽排井3中进而被抽液组件6和抽气组件7抽走,液气含量降低的垃圾堆体1更易注入空气并被降解。经过降解后的垃圾堆体1进入稳定化状态,进入稳定的垃圾堆体1便可以被开挖并清理。

[0036]

依次间隔设置的注入井2和抽排井3,使得注入井2对其附近周围的垃圾堆体1进行消泡后,相邻的抽排井3便可以及时地抽出附近的消泡后的渗透液和填埋气。因此,依次间隔设置的注入井2和抽排井3能够显著提高对整个垃圾堆体1的处理效率。具体的,注入井2和相邻的抽排井3距离15 m左右,注入井2和抽排井3的长度为15 m左右。

[0037]

在本实施例实施时,注入井2具有沿长度方向设置的多个第一通孔,因此可以通过多个第一通孔进行分段式注气。而传统技术主要通过井口进行全段式注气,注入的气体通过井管的开孔段向堆体内扩散,存在比较大的气压损耗。如图8所示,图8表示处理10m垃圾堆体时,传统技术的全段式注气和本技术的分段式注气的气压力影响半径的对比数据图。可见,在传统技术中,注气影响半径普遍在10~15 m,图8中示出的传统技术气压力影响半径

r为14 m(以注气压力降压比80%为标准)。相比于传统技术的注气方式,本实施例通过多个依次排布的第一通孔,可以实现分段式注气,分段式注气能够极大程度上减少了由于垃圾闭气性差导致的气压损失,注气影响半径可增大至20~25m(见图8),图8示出本技术的气压力影响半径r为23 m左右(以注气压力降压比80%为标准)。并且,通过沿注入井2长度方向设置的多个第一通孔分段式地注入消泡剂的工作中,可以向垃圾堆体1的各个高度位置注入消泡剂,能够显著地提高向垃圾堆体1中注入消泡剂的效率。

[0038]

本实施例中,通过抽排井3可以将填埋气抽走,从而使得h2s排放浓度降低。并且,沿抽排井3长度方向设置的多个第二通孔,能够使得垃圾堆体1中各个高度位置处的渗滤液和填埋气均可以高效地进入抽排井3中,因此,多个第二通孔可以显著提高渗滤液和填埋气的抽排效率。传统技术对于硫化氢的排放通常不施加处理,排放浓度约为3~5mg/m3,如图9所示,图9为传统技术和本技术的硫化氢排放浓度对比数据图,本实施例通过注入空气驱替联合尾气处理的方法,可以使得硫化氢的排放浓度能低至0.1mg/m3以下,而传统技术的硫化氢的排放浓度在3.5mg/m3~5mg/m3之间。

[0039]

本实施例通过抽排井3的抽排工作和注入井2的协同工作,相比于传统技术能够提高抽水流量。在传统技术中,多通过打设竖井搭配潜水泵使用,竖井工作时影响范围内渗滤液侧向运移至井内,通过潜水泵抽出堆体外,但由于渗滤液向井内运移时渗流梯度小,且堆体中存在泡沫会阻碍渗滤液向井内运移,因此传统技术的抽水流量普遍在15~30 m3/天。图10为传统技术和本技术的抽水流量和抽水天数的对应关系的对比数据图,图10示出采用本实施例能实现抽水流量达到50~60 m3/天。本实施例首先通过注入消泡剂使得堆体中的泡沫破灭,增大了液相的渗透系数,然后通过真空泵和潜水泵一起工作的方式实现真空联合抽排,增大渗滤液向井内的渗流梯度,达到增大抽水流量的目的。

[0040]

本实施例对垃圾含水量的处理方面,能够有效地降低垃圾堆体中的含水率。图11表示处理10m垃圾堆体时,传统技术的含水率降低数据和本技术的含水率降低数据的对比数据图,图11示出采用本发明的技术能使垃圾含水量降低至30%以下。传统技术通过潜水泵抽水通常只能将堆体内的垃圾含水率降低至田间持水率约45%左右,要想继续降低含水率需要借助外力将垃圾中的水驱替出来,而传统技术往往没有后续步骤。本实施例通过向堆体中注气,利用气压驱替垃圾中残余的水分,以达到在田间持水率状态下继续降低含水率的目的,能够达到30%以下的含水率,从而达到更好的透气性。此外,向垃圾堆体中注气的过程中,垃圾在好氧降解过程中会升温,还能继续蒸发一部分的含水率。

[0041]

在一实施例中,如图1所示,注液组件4包括存液件41、注液泵42和注液头43,存液件41存储有消泡剂,注液泵42一端与存液件41连通,注液头43可移动设置在注入井2中。图2所示为本技术一实施例提供的一种存量垃圾原位预处理的设备中的注液头设置在注入井中的结构示意图。如图2所示,注液头43具有注液头空腔431和注液头排出孔432,注液头排出孔432的一端连通至注液头空腔431中,注液头排出孔432的另一端开设在注液头43的外壁上,注液头空腔431与注液泵42的另一端连通。注液头43的外壁可以和注入井2的内壁紧贴,注液头排出孔432可以和注入井2的第一通孔21对准,从而将消泡剂通过第一通孔21输入到垃圾堆体中。

[0042]

本实施例在使用时,可移动的注液头43能够在整个注入井2中移动,从而可以在不同的高度处向垃圾堆体1中排放消泡剂。在一具体实施例中,注液头43的外壁和注入井2的

内壁紧贴,从而使得从注液头排出孔432排出的消泡剂能够直接通过第一通孔排放至垃圾堆体1中。可以设置升降组件来控制注液头43的升降动作,例如可以在注入井2的顶端设置升降机,升降机的升降端和注液头43联动,从而控制注液头43进行升降。

[0043]

在一实施例中,如图1所示,注气组件5包括鼓风机51以及注气头52,注气头52可移动设置在注入井2中。图3所示为本技术一实施例提供的一种存量垃圾原位预处理的设备中的注气头设置在注入井中的结构示意图。如图3所示,注气头52具有注气头空腔521和注气头排出孔522,注气头排出孔522的一端连通至注气头空腔521中,注气头排出孔522的另一端开设在注气头52的外壁上,注气头空腔521与鼓风机51连通,当鼓风机51工作时,可以将空气通过注气头52注入到垃圾堆体中。注气头52的外壁可以和注入井2的内壁紧贴,注气头排出孔522可以和注入井2的第一通孔21对准,从而将空气通过第一通孔21输入到垃圾堆体中。

[0044]

在一实施例中,注液头43和注气头52可以采用同一器件,即该器件既可以用于注气也可以用于注液,该器件同时与注液泵42和鼓风机51连接。当需要注液时鼓风机51不工作,仅注液泵42工作;当需要注气时鼓风机51工作,注液泵42不工作。

[0045]

在一实施例中,如图1所示,抽液组件6包括潜水泵61和抽水管路62,潜水泵61设置在抽排井3中,抽水管路62与潜水泵61连接。本实施例在使用时,渗滤液通过第二通孔进入抽排井3后,潜水泵61将渗滤液泵出,实现排水工作。

[0046]

在一实施例中,如图1所示,抽气组件7包括抽气泵71以及抽气管路72。抽气泵71包括抽气口和排气口,抽气管路72一端与抽气口连接,抽气管路72的另一端连接至抽排井3的井口。具体的,抽排井3的井口设置有用于连接抽气管路72的管口,使得抽气管路72的一端与抽排井3的井内空间连通,从而可以将抽排井3内的填埋气抽出。本实施例在使用时,填埋气通过第二通孔进入抽排井3后,抽气泵71将填埋气抽出实现抽气工作,具体的,抽气泵71可采用真空泵。垃圾堆体1中的气体含量降低,更易将空气注入垃圾堆体1中,并且易燃易爆的填埋气被抽出后,有助于更安全地开挖垃圾堆体1。

[0047]

在一实施例中,如图1所示,该存量垃圾原位预处理的设备还包括气体处理组件8,气体处理组件8与抽气泵71的排气口连接,气体处理组件8构造为净化抽气泵71从抽排井3中抽出的填埋气。本实施例在使用时,能够使得抽气泵71抽出的填埋气经过净化后再排放到大气中,避免了对大气造成污染。

[0048]

具体的,气体处理组件8包括依次串联的氧化罐81和脱硫罐82,从而对气体进行有效的净化。

[0049]

在一实施例中,如图1所示,该存量垃圾原位预处理的设备还包括供电模块9,供电模块9与注液组件4、注气组件5、抽液组件6以及抽气组件7分别电连接,供电模块9配置为:为注液组件4、注气组件5、抽液组件6以及抽气组件7进行供电。图中未示出供电模块9和抽液组件6的连接线路。

[0050]

在一实施例中,如图1所示,该存量垃圾原位预处理的设备还包括控制模块10,控制模块10与注液组件4、注气组件5、抽液组件6以及抽气组件7分别电连接,控制模块10配置为:控制注液组件4、注气组件5、抽液组件6以及抽气组件7的启停。本实施例在使用时,通过控制模块10可以实现自动化地控制注液组件4、注气组件5、抽液组件6以及抽气组件7的启停,使得对垃圾堆体1的液气处理工作更加便捷化。图中未示出控制模块10和抽液组件6的

连接线路,控制模块10和抽液组件6可以采用无线通讯的连接方式。

[0051]

示例性存量垃圾原位预处理的方法本技术还提供一种存量垃圾原位预处理的方法,用于对垃圾填埋场的垃圾堆体进行处理,所述方法应用于前述的存量垃圾原位预处理的设备。

[0052]

图4所示为本技术一实施例提供的一种存量垃圾原位预处理的方法的步骤示意图。如图4所示,该存量垃圾原位预处理的方法包括以下步骤:步骤101、控制注液组件通过第一通孔向垃圾堆体中注入消泡剂。

[0053]

步骤102、控制抽液组件将进入抽排井的渗滤液抽出。

[0054]

步骤103、控制抽气组件将进入抽排井的填埋气抽出。

[0055]

步骤104、控制注气组件通过第一通孔向垃圾堆体中注入空气。

[0056]

本实施例在使用时,首先控制注液组件向注入井中注入消泡剂,消泡剂通过第一通孔进入垃圾堆体中,从而对附近的垃圾堆体进行消泡,避免了垃圾堆体中泡沫过多而阻滞渗滤液运移,也避免了垃圾堆体中泡沫过多而增加气体在垃圾孔隙中的运移阻力,消泡后的垃圾堆体中的渗滤液和气体更容易进入抽排井中。具体的,消泡剂可选用聚醚改性硅类消泡剂。通过抽液组件和抽气组件将进入抽排井中的渗透液和填埋气抽出,从而降低了垃圾堆体中的液气含量,液气含量降低的垃圾堆体更易注入空气,此时可以控制注气组件向注入井中注入空气,空气再通过第一通孔进入垃圾堆体中,从而对垃圾堆体进行降解。

[0057]

在一些具体实施方式中,步骤102和步骤103可以同时进行,从而同时地将渗滤液排出和填埋气抽出,可以更快地排出渗滤液和填埋气。此外,步骤104也可以与步骤102及步骤103同时进行,也可以在步骤102和步骤103执行完成后再执行步骤104。

[0058]

图5所示为本技术另一实施例提供的一种存量垃圾原位预处理的方法的方法步骤示意图。在一实施例中,如图5所示,该存量垃圾原位预处理的方法还包括:步骤105、将垃圾堆体以8~10m作为一层,对垃圾堆体进行分层处理。

[0059]

传统技术的处理深度往往小于10 m,传统技术在填埋场中抽水通常只能使得水位降低2~3 m,这是由于深部垃圾的渗透系数较浅部垃圾可能降低1至2个数量级,因此水位无法有效地降低,也影响了后续的注气效果。本实施例通过分层处理,以8~10 m为一层进行液气调控,当该层垃圾达到降解稳定化以后将其开挖,再处理下一层垃圾,能有效完成整个填埋场的预处理工作。8~10m一层的垃圾堆体的厚度合适,分层依次对每一层进行处理,能够提升垃圾堆体的处理效果,避免过厚的垃圾堆体影响处理效果。

[0060]

在一实施例中,如图5所示,在步骤104之前,该存量垃圾原位预处理的方法还包括:步骤106、控制抽液组件将垃圾堆体的水位降低至10m以下。

[0061]

受泡沫积聚及液气阻滞效应影响,传统技术通过潜水泵抽水通常只能将堆体内的水位降低2~3m。本实施例通过注入消泡剂结合真空联合抽排措施,增大渗滤液流动梯度及渗透系数,大幅提高抽水流量,使得水位能降低至10m以下。在本实施例中,可以在垃圾堆体中设置水位监测井来实时监测垃圾堆体中的水位,在水位降低至10m以下后再进行注气,能够提升注气效率,使得空气更易注入垃圾堆体中。

[0062]

在一实施例中,如图5所示,还包括:步骤107、在每层垃圾堆体中的甲烷体积分数小于5%、氧气体积分数大于15%以及

硫化氢质量浓度小于0.1mg/m3时,开挖本层垃圾堆体。

[0063]

现场实测表明,填埋场内蕴含的填埋气中甲烷的体积分数普遍在40%-60%。本实施例中将该值定在5%以下可以实现碳减排的目标,减少填埋气中的甲烷这种典型的温室气体在开挖过程中逸散到空气中,加重气候危机;同时降低施工安全隐患,空气中甲烷的爆炸极限为5%~15%,在此范围内气体遇明火或电火花都有可能引起爆炸。

[0064]

现场实测表明,填埋场内蕴含的填埋气中氧气的体积分数普遍在5%以内。然而,本实施例中将该值定在15%以上。好氧微生物只能在有氧环境(o2体积分数》5%)中进行代谢活动,较高的氧气浓度可以通过扩散方式在填埋层内形成更大的好氧微生物活动范围,而氧气浓度过低会使填埋层内存在低氧或无氧区域,降解速率降低,并且导致了恶臭气体的产生,因此通过向填埋场中注入空气使得堆体内的o2体积分数接近于空气中o2的体积分数可以营造好氧降解环境,同时降低臭气浓度。

[0065]

现场实测表明填埋场内蕴含的填埋气中h2s的质量浓度在3~5 mg/m3,且该气体有恶臭气味。本实施例中将该气体的质量浓度定在《0.1 mg/m3,从而尽可能降低开挖过程中恶臭气体逸散对周边大气的污染。

[0066]

综上,在本实施例中,可以在垃圾堆体中设置甲烷浓度检测仪、氧气浓度检测仪以及硫化氢浓度检测仪实时监测各气体的浓度,待甲烷体积分数小于5%、氧气体积分数大于15%以及硫化氢质量浓度小于0.1mg/m3时再开挖,避免这些气体挖出引发爆炸着火等。

[0067]

图6所示为本技术一实施例提供的一种存量垃圾原位预处理的方法在施工时的流程图。在实际施工过程中,将堆体以8~10 m为一层进行分层预处理,如图6所示,首先使用土工膜和0.2 m厚压实粘土进行垃圾堆体表面密封,在插入注入井和抽排井的施工过程中,通过快速振冲施工工艺将长15 m,直径110 mm的多孔井管快速插入堆体中形成注入井和抽排井。连接注液组件、注气组件、抽液组件和抽气组件。然后注入聚醚改性硅类消泡剂,待泡沫破灭后启动潜水泵抽水、抽气泵抽气,当水位降低至10 m以下后,启动鼓风机进行分段注气,当含水率及气体浓度达标(满足含水率《30%,ch4体积分数《5%,o2体积分数》15%,h2s质量浓度《0.1 mg/m3)时开挖该层8~10 m垃圾,本层垃圾挖完后,按上述流程继续处理下层8~10 m的垃圾。

[0068]

图7所示为本技术一实施例在施工时的一种工艺流程图。分层施工流程如图7的(a)-(f)图所示,步骤1((a)图):采用振冲工艺将抽排井和注入井打入第一层8~10m的垃圾堆体中;步骤2((b)图):通过集成设备注入消泡剂进行消泡;步骤3((c)图):通过集成设备将渗滤液和填埋气抽出;步骤4((d)图):向抽水、气后的第一层8~10m的垃圾堆体中注入空气;步骤5((e)图):等待垃圾堆体达到稳定化;步骤6((f)图):开挖第一层8~10m的垃圾堆体。

[0069]

综上所述,该存量垃圾原位预处理的方法实施时,注入井具有沿长度方向设置的多个第一通孔,因此可以通过多个第一通孔进行分段式注气。而传统技术主要通过井口进行注气,注入的气体通过井管的开孔段向堆体内扩散,存在比较大的气压损耗。如图8所示,图8表示处理10m垃圾堆体时,传统技术的全段式注气和本技术的分段式注气的气压力影响半径的对比数据图。可见,在传统技术中,注气影响半径普遍在10~15 m,图8中示出的传统技术气压力影响半径r为14 m(以注气压力降压比80%为标准)。相比于传统技术的注气方式,本方法通过多个依次排布的第一通孔,可以实现分段式注气,分段式注气能够极大程度

上减少了由于垃圾闭气性差导致的气压损失,注气影响半径可增大至20~25m(见图8),图8示出本技术的气压力影响半径r为23 m左右(以注气压力降压比80%为标准)。

[0070]

本方法在应用中,通过抽排井3可以将填埋气抽走,从而使得h2s排放浓度降低。传统技术对于硫化氢的排放通常不施加处理,排放浓度约为3~5mg/m3,如图9所示,图9为传统技术和本技术的硫化氢排放浓度对比数据图,本方法通过注入空气驱替联合尾气处理的方法,可以使得硫化氢的排放浓度能低至0.1mg/m3以下,而传统技术的硫化氢的排放浓度在3.5mg/m3~5mg/m3之间。

[0071]

本方法通过抽排井3的抽排工作和注入井2的协同工作,相比于传统技术能够提高抽水流量。在传统技术中,多通过打设竖井搭配潜水泵使用,竖井工作时影响范围内渗滤液侧向运移至井内,通过潜水泵抽出堆体外,但由于渗滤液向井内运移时渗流梯度小,且堆体中存在泡沫会阻碍渗滤液向井内运移,因此传统技术的抽水流量普遍在15~30 m3/天。图10为传统技术和本技术的抽水流量和抽水天数的对应关系的对比数据图,图10示出采用本方法能实现抽水流量达到50~60 m3/天。本方法首先通过注入消泡剂使得堆体中的泡沫破灭,增大了液相的渗透系数,然后通过真空泵和潜水泵一起工作的方式实现真空联合抽排,增大渗滤液向井内的渗流梯度,达到增大抽水流量的目的。

[0072]

本方法对垃圾含水量的处理方面,能够有效地降低垃圾堆体中的含水率。图11表示处理10m垃圾堆体时,传统技术的含水率降低数据和本技术的含水率降低数据的对比数据图,图11示出采用本发明的技术能使垃圾含水量降低至30%以下。传统技术通过潜水泵抽水通常只能将堆体内的垃圾含水率降低至田间持水率约45%左右,要想继续降低含水率需要借助外力将垃圾中的水驱替出来,而传统技术往往没有后续步骤。本方法通过向堆体中注气,利用气压驱替垃圾中残余的水分,以达到在田间持水率状态下继续降低含水率的目的,能够达到30%以下的含水率,从而达到更好的透气性。此外,向垃圾堆体中注气的过程中,垃圾在好氧降解过程中会升温,还能继续蒸发一部分的含水率。

[0073]

以上结合具体实施例描述了本技术的基本原理,但是,需要指出的是,在本技术中提及的优点、优势、效果等仅是示例而非限制,不能认为这些优点、优势、效果等是本技术的各个实施例必须具备的。另外,上述公开的具体细节仅是为了示例的作用和便于理解的作用,而非限制,上述细节并不限制本技术为必须采用上述具体的细节来实现。

[0074]

本技术中涉及的器件、装置、设备、系统的方框图仅作为例示性的例子并且不意图要求或暗示必须按照方框图示出的方式进行连接、布置、配置。如本领域技术人员将认识到的,可以按任意方式连接、布置、配置这些器件、装置、设备、系统。诸如“包括”、“包含”、“具有”等等的词语是开放性词汇,指“包括但不限于”,且可与其互换使用。这里所使用的词汇“或”和“和”指词汇“和/或”,且可与其互换使用,除非上下文明确指示不是如此。这里所使用的词汇“诸如”指词组“诸如但不限于”,且可与其互换使用。

[0075]

还需要指出的是,在本技术的装置和设备中,各部件是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本技术的等效方案。

[0076]

提供所公开的方面的以上描述以使本领域的任何技术人员能够做出或者使用本技术。对这些方面的各种修改对于本领域技术人员而言是非常显而易见的,并且在此定义的一般原理可以应用于其他方面而不脱离本技术的范围。因此,本技术不意图被限制到在此示出的方面,而是按照与在本技术的原理和新颖的特征一致的最宽范围。

[0077]

以上所述仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1