一种综合治理农田面源污染的生态修复方法

1.本发明涉及水体污染物处理技术领域,具体涉及一种综合治理农田面源污染的生态修复方法。

背景技术:

2.农业经济发达在加快我国经济发展的同时,也带来了不同程度的农业污染。为了最大限度提升农作物的产量,化肥和农药的大量使用导致农田面源污染日益严重,农业环境不断恶化。

3.农田面源污染涉及范围广、随机性大、过程复杂且难以量化,治理难度大。目前,农田面源主要采用水肥控制技术、生态沟渠拦截技术、人工湿地和生态浮床净化技术等。这些技术较为分散,只关注农田径流的某一个中间过程,缺乏兼顾农田面源污染产生、迁移和汇聚全过程的综合防控方法。

4.专利号201811090868.x,一种模块化农田排水梯级净化总氮去除系统及其方法,该系统包括依次连接的农田、s型反硝化净化系统、生态沟和梯级硝化系统。该系统关注了从由农田排水到汇入河流的过程,实现了农田原位高效脱氮净化。然而,该方法仅只能有效削减农田排水中的总氮含量,没有涉及总磷和化学需氧量(cod)等其他污染物的削减。

5.专利号202111475906.5,一种综合治理典型农业面源污染的系统,该系统通过设置有搜寻回收装置和农业污染治理系统,实现了对农膜的自动精确识别,再利用收集车统一收集、处理。然而,该方法只关注农膜,没有涉及农田面源污染物氮磷等的削减。

6.专利号202010318906.3,基于规模化的农业面源污染治理方法,该方法通过引导农业适度规模经营和重构种植业与养殖业关系,来提高化肥利用效率,缓解农业面源污染。然而,该方法推广规模化的农业和养殖业生产,实施周期长,在无法规模化作业的农田中难以实施。

7.专利号201910954366.5,一种农业面源污染废水立体阻控生态净化系统及构建方法,该系统包括阻控池塘、辅助池塘、循环水泵、曝气泵和控制器,将阻控池塘与农田排水沟渠相连通,可实现对农田废水中氮、磷和有机物的去除。然而,该方法工艺复杂,投资大,运行管理成本高。

8.专利号202111322812.4,一种用于农业面源污染治理的复合生态系统,该系统包括生态塘、沟渠、生态堤坝和生态浮床,通过择优选择种植物种,实现对农田废水中水中氮、磷等污染物吸收净化。然而,受季节变化影响,植物的净化功能及其稳定性无法保障。

技术实现要素:

9.针对现有技术中存在的技术问题,本发明的目的是:提供一种绿色环保、对水体污染深度净化的综合治理农田面源污染的生态修复方法。

10.为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:

11.一种综合治理农田面源污染的生态修复方法,包括以下步骤:

12.s1:构建源头减量控制功能区,对源头减量控制功能区进行测土配方、秸秆还田和布施有机肥处理,从而使源头减量控制功能区的养分得到优化;

13.s2:构建过程阻控消纳功能区,过程阻控消纳功能区通过农田排水通道和源头减量控制功能区连通;在过程阻控消纳功能区的生态田埂和生态道路均种植固土植物,在过程阻控消纳功能区的生态沟渠种植吸收氮磷的水生植物;在过程阻控消纳功能区的节点氧化塘培育微生物菌种对污染物消纳降解;

14.s3:构建末端强化净化功能区,末端强化净化功能区通过设置梯级分布的生态净化塘净化水质;末端强化净化功能区通过农田排水通道和过程阻控消纳功能区连通;在生态净化塘放置纳米基生物膜、培育脱氮除磷微生物菌种和设置组合式生态浮岛;

15.s4:构建修复循环回灌功能区,修复循环回灌功能区通过农田排水通道和末端强化净化功能区连通,修复循环回灌功能区通过水泵配合管道和源头减量控制功能区连通;修复循环回灌功能区通过水泵配合管道和过程阻控消纳功能区连通,修复循环回灌功能区通过设置人工湿地为微生物和水生动植物提供生存环境,修复循环回灌功能区通过设置自动检测设备检测水体各项指标,在水体各项指标满足要求时,将水通过水泵配合管道输送至源头减量控制功能区;在水体各项指标不满足要求时,将水通过水泵配合管道输送至过程阻控消纳功能区进行二次净化。

16.作为一种优选,步骤s1中,源头减量控制功能区为水稻稻作区,对水稻稻作区进行节水灌溉和径流控制,从而水稻稻作区的水分得到管理;水稻稻作区放养鸭和鱼类。

17.作为一种优选,步骤s2中,生态田埂是通过原有农田田埂增高和加宽后形成,种植在生态田埂的固土植物为香根草、三白草、中华结缕草、美人蕉和狗牙根,生态田埂位于水稻稻作区周边;生态道路是位于水稻稻作区的生产路与机耕路,种植在生产路与机耕路上的固土植物为阴香、栀子、格桑花、狗牙根、黄皮、中华结缕草、长果桑和蓝雪花,生产路与机耕路上还种植有除虫驱虫和粗放管理的植物。

18.作为一种优选,步骤s2中,生态沟渠是位于水稻稻作区一侧的排灌沟渠,生态沟渠通过对原有农田土沟渠铺设基质和生态多孔砖后形成,种植吸收氮磷的水生植物为美人蕉、莲花、黄花水龙、再力花和苦草,生态沟渠和水稻稻作区通过农田排水通道连通。

19.作为一种优选,步骤s2中,节点氧化塘设置在生态沟渠的末端,节点氧化塘通过农田排水通道和生态沟渠连通;根据生态沟渠的排水量调整节点氧化塘内的水位,根据污染物去除需求添加并培育微生物菌种,节点氧化塘内种植有黄花水龙和苦草。

20.作为一种优选,步骤s3中,末端强化净化功能区由多级串联的生态净化塘组成,生态净化塘的数量根据农田排水的水流路径设置,多个生态净化塘之间通过修筑堤坝拦截水流;生态净化塘内放置纳米基生物膜、培育脱氮除磷微生物菌种和设置组合式生态浮岛;生态净化塘通过农田排水通道和节点氧化塘连通。

21.作为一种优选,步骤s4中,人工湿地通过利用低洼易涝的水浸田、废耕地改造而成,种植美人蕉、睡莲、再力花和芦苇,还可种植莲藕、茭白和菱角;人工湿地通过农田排水通道和生态净化塘连通。

22.作为一种优选,步骤s4中,自动检测设备为水质检测设备,水质检测设备和水泵均设置在人工湿地的出水口,根据水质检测设备检测水体各项指标,若水体各项指标符合要求,则通过水泵配合管道将人工湿地的水抽到水稻稻作区的农田;若水体各项指标不符合

要求,则通过水泵配合管道将人工湿地的水抽到生态沟渠进行二次净化。

23.作为一种优选,水质检测设备检测水体的总氮含量、硝氮含量、氨氮含量、总磷含量和化学需氧量含量。

24.总的说来,本发明具有如下优点:

25.1.本发明的方法实现梯级净化,净化全面且效率高。本发明的方法是兼顾农田排水产生、迁移和汇聚全过程的综合治理方法,实现了农田面源污染从源头到末端的全域分区协同净化,最终实现农田面源污染物(氮磷)的高效净化去除。

26.2.本发明的方法实现低成本净化水体污染物(氮磷),通用性强。本发明以现有农田水利设施的生态化改造为主,新建为辅,可根据农田实际情况合理调整,在提高方法通用性的同时,也很大程度地降低了农田面源污染治理的成本。

27.3.本发明的方法农田排水末端设置了回灌和回流两种模式,有效保证了农田尾水净化后的出水水质,实现了水资源的循环利用。

28.4.本发明的方法是以基质(土壤、底泥)-植物-微生物协同增效为核心的兼具治理和修复功效体系,绿色环保且运行成本低,还能保障农作物产品质量。

附图说明

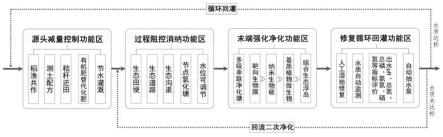

29.图1为一种综合治理农田面源污染的生态修复方法中各个区的连接示意图。

30.图2为一种综合治理农田面源污染的生态修复方法的流程图。

具体实施方式

31.下面将结合具体实施方式来对本发明做进一步详细的说明。

32.实施例一

33.一种综合治理农田面源污染的生态修复方法,包括以下步骤:

34.s1:构建源头减量控制功能区,对源头减量控制功能区进行测土配方、秸秆还田和布施有机肥处理,从而使源头减量控制功能区的养分得到优化;测土配方是指通过对农田土壤进行检测,了解农田土壤养分状况,有针对性的进行施肥作业;秸秆还田是通过微生物腐熟剂分解秸秆,有效增加土壤有机质含量,改良土壤,培肥地力;布施有机肥是指将稻(水稻)鱼(鲤鱼、虾)鸭综合种养模式产生的粪便作为有机肥料使用。源头减量控制功能区控制水稻稻作区的农田污染物的产生(即减少化肥所包含的氮磷元素),通过对水稻稻作区的农田的各种污染物如化肥中的氮磷进行把控,从而使从农田流出的水流污染物减少,降低对后续池塘的生物造成影响。

35.s2:构建过程阻控消纳功能区,过程阻控消纳功能区通过农田排水通道和源头减量控制功能区连通;在过程阻控消纳功能区的生态田埂和生态道路均种植固土植物,在过程阻控消纳功能区的生态沟渠种植吸收氮磷的水生植物;在过程阻控消纳功能区的节点氧化塘培育微生物菌种对污染物(氮磷)消纳降解;过程阻控消纳功能区通过种植吸收氮磷的水生植物以及降解氮磷的微生物菌种,实现对农田汇集到生物沟渠以及节点氧化塘的污染物净化。

36.s3:构建末端强化净化功能区,末端强化净化功能区通过设置梯级分布的生态净化塘净化水质;末端强化净化功能区通过农田排水通道和过程阻控消纳功能区连通;在生

态净化塘放置纳米基生物膜、培育脱氮除磷微生物菌种和设置组合式生态浮岛;末端强化净化功能区通过在生态净化塘内培育微生物菌种进一步对从节点氧化塘流出的水净化。

37.s4:构建修复循环回灌功能区,修复循环回灌功能区通过农田排水通道和末端强化净化功能区连通,修复循环回灌功能区通过水泵配合管道和源头减量控制功能区连通;修复循环回灌功能区通过水泵配合管道和过程阻控消纳功能区连通,修复循环回灌功能区通过设置人工湿地为微生物和水生动植物提供生存环境,修复循环回灌功能区通过设置自动检测设备检测水体各项指标,在水体各项指标满足要求时,将水通过水泵配合管道输送至源头减量控制功能区;在水体各项指标不满足要求时,将水通过水泵配合管道输送至过程阻控消纳功能区进行二次净化。步骤s4的修复循环回灌功能区包括人工湿地修复(生态修复)、水质自动监测(水质检测)、监测的内容包括出水量、总氮含量、硝氮含量、氨氮含量、总磷含量和化学需氧量含量,水泵为自动抽水泵,在水质达标时自动抽水泵抽水到源头减量控制功能区的农田内,实现循环回灌;在水质未达标时自动抽水泵抽水到生态沟渠,实现回流二次净化。

38.如图1和图2所示,步骤s1的源头减量控制功能区包括稻鱼共作、测土配方、秸秆还田、有机肥替代化肥、节水灌溉等措施实现污染物从源头上得到控制;其中稻鱼共作为在农田种植水稻且放养鱼类、鸭等,有机肥替代化肥指的是上述的布施有机肥,节水灌溉指的是节水灌溉和径流控制。

39.步骤s2的过程阻控消纳功能区包括生态田埂、生态道路、生态沟渠、节点氧化塘,通过节点氧化塘实现水位可调节。

40.步骤s1中,源头减量控制功能区为水稻稻作区,对水稻稻作区进行节水灌溉和径流控制,从而水稻稻作区的水分得到管理;水稻稻作区放养鸭和鱼类。

41.步骤s2中,步骤s2中,生态田埂是通过原有农田田埂增高和加宽后形成,种植在生态田埂的固土植物为香根草、三白草、中华结缕草、美人蕉和狗牙根,这些植物根系具有很强的固土功能,生态田埂位于水稻稻作区周边;生态道路是位于水稻稻作区的生产路与机耕路,种植在生产路与机耕路上的固土植物为阴香、栀子、格桑花、狗牙根、黄皮、中华结缕草、长果桑和蓝雪花,通过在生产路与机耕路种植果树可以提高农田经济效益,生产路与机耕路上还种植有可以除虫驱虫(香根草)和粗放管理的植物(狗牙根)。

42.步骤s2中,生态沟渠是位于水稻稻作区一侧的排灌沟渠,生态沟渠通过对原有农田土沟渠铺设基质和生态多孔砖后形成,种植吸收氮磷的水生植物为美人蕉、莲花、黄花水龙、再力花和苦草,生态沟渠和水稻稻作区通过农田排水通道连通。通过以基质(土壤、底泥)-植物-微生物协同增效为核心的兼具治理和修复功效体系。

43.步骤s2中,节点氧化塘设置在生态沟渠的末端,节点氧化塘通过农田排水通道和生态沟渠连通;根据生态沟渠的排水量调整节点氧化塘内的水位,根据污染物去除需求添加并培育微生物菌种,节点氧化塘内种植有黄花水龙和苦草。

44.步骤s3的末端强化净化功能区包括多级串联净化塘、靶向生物膜(纳米基生物膜)、纳米生物炭、基质植物微生物和组合生态浮岛,具体为步骤s3中,末端强化净化功能区由多级串联的生态净化塘组成,生态净化塘的数量根据农田排水的水流路径设置,多个生态净化塘之间通过修筑堤坝拦截水流;生态净化塘内放置纳米基生物膜(为水体中的微生物菌种提供附着载体)、培育脱氮除磷微生物菌种(提高水体氮磷的净化效率)和设置组合

式生态浮岛(在改善水面景观的同时,有效吸附水体中的污染物);生态净化塘通过农田排水通道和节点氧化塘连通。本实施例中,在生态净化塘内放置纳米生物炭,并在生态净化塘内种植基质植物,基质植物指的是植紫芋、美人蕉、黄菖蒲、睡莲等水生植物。

45.步骤s4中,人工湿地通过利用低洼易涝的水浸田、废耕地改造而成,种植美人蕉、睡莲、再力花和芦苇,还可种植莲藕、茭白和菱角;人工湿地通过农田排水通道和生态净化塘连通。

46.步骤s4中,自动检测设备为水质检测设备,水质检测设备和水泵均设置在人工湿地的出水口,根据水质检测设备检测水体各项指标,若水体各项指标符合要求,则通过水泵配合管道将人工湿地的水抽到水稻稻作区的农田;若水体各项指标不符合要求,则通过水泵配合管道将人工湿地的水抽到生态沟渠进行二次净化。本实施例中,自动检测设备包括总氮分析仪、硝氮分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪和化学需氧量(cod)分析仪,通过上述设备定期完成水样采集、测试与分析。

47.水质检测设备检测水体的总氮含量、硝氮含量、氨氮含量、总磷含量和化学需氧量含量。

48.本实施例中,源头减量控制功能区包括稻鲤综合种养模式水稻稻作区,稻鲤综合种养模式具体为在水稻稻作区放养鲤鱼,即在种植水稻的同时养殖鲤鱼。并对水稻稻作区的农田的土壤进行测土配方、秸秆还田、布施有机肥替代化肥,实现水稻稻作区的农田的养分优化;再通过水泵从修复循环回灌功能区抽取达标水体灌溉,根据农田所需要的水量抽取,即节水灌溉措施,从而水稻稻作区的水分得到管理,而径流控制则是各个农田之间设置流水口相互连通,再在流水口设置拦截板,从而控制各个农田的水流向,控制水分向需要灌溉的农田汇集。

49.本实施例中,过程阻控消纳功能区包括生态田埂、生态道路和生态沟渠。生态田埂宽度1m,离田面高度0.9m,田埂上种植香根草、三白草和中华结缕草;生态道路种植阴香、栀子、格桑花和狗牙根,生态田埂和生态道路种植相应的固土植物构造了乔灌草立体种植生态系统;生态沟渠底部宽1.5m,深度1.5m,坡度1:1.25,生态沟渠的两侧铺设生态多孔砖,生态沟渠的两侧种植美人蕉,生态沟渠的底部种植莲花和苦草。

50.本实施例中,末端强化净化功能区是由废弃池塘及地涝洼地改造成的生态净化塘组成。通过修筑堤坝,将整个生态净化塘分为相互联通的六级,综合运用纳米基生物膜、添加微生物菌剂和组合式生态浮岛技术,配合种植紫芋、美人蕉、黄菖蒲、睡莲等水生植物,实现对农田水体的深度净化。

51.修复循环回灌功能区,包括人工湿地和自动检测设备。人工湿地通过种植再力花、睡莲、竹叶眼子菜和菱角等湿地植物,实现对农田尾水的生态修复。水质检测设备显示出水总氮、总磷、氨氮等各项指标达标后,通过水泵循环回灌农田。

52.实施例二

53.本实施例中,源头减量控制功能区包括稻虾综合种养模式水稻稻作区,稻虾综合种养模式具体为在水稻稻作区放养虾,即在种植水稻的同时养殖虾。并对水稻稻作区的农田的土壤进行测土配方、秸秆还田、有机肥替代化肥和节水灌溉等措施。

54.本实施例中,过程阻控消纳功能区包括生态田埂、生态沟渠和节点氧化塘。生态田埂宽度0.8m,离田面高度0.6m,生态田埂上种植香根草、美人蕉和狗牙根;生态沟渠底部宽

1.5m,深度1.2m,坡度1:1.2,生态沟渠两侧坡面铺设多孔砖后再种植再力花,生态沟渠底部种植莲花和苦草,水面种植黄花水龙;节点氧化塘位于生态沟渠的末端,为半圆形构造,半径2.5m,设计高度1.1m,周围为砖砌墙,通过农田排水通道与生态沟渠连接,内部种植黄花水龙、再力花和苦草。

55.本实施例中,末端强化净化功能区是由废弃池塘及地涝洼地改造成的生态净化塘组成。通过修筑堤坝,将整个生态净化塘分为相互联通的六级,综合运用纳米基生物膜、添加微生物菌剂和组合生态浮岛技术,配合种植紫芋、美人蕉、黄菖蒲、睡莲等水生植物,实现对农田水体的深度净化。

56.本实施例中,修复循环回灌功能区包括人工湿地和自动检测设备。人工湿地通过种植再力花、睡莲、竹叶眼子菜和菱角等湿地植物,实现对农田尾水的生态修复。水质检测设备显示出水总氮、总磷、氨氮等各项指标不达标,通过水泵循环回流进入生态沟渠,进行二次净化。

57.本实施例未提及部分同实施例一。

58.实施例三

59.本实施例中,源头减量控制功能区包括稻鱼鸭综合种养模式水稻稻作区,稻鱼鸭综合种养模式具体为在水稻稻作区放养鸭,并对水稻稻作区的农田的土壤进行测土配方、秸秆还田、有机肥替代化肥和节水灌溉等措施。

60.本实施例中,过程阻控消纳功能区包括生态田埂、生态道路、生态沟渠和节点氧化塘。生态田埂宽度0.8m,离田面高度0.6m,生态田埂上种植香根草、美人蕉和狗牙根;生态道路上铺设路沿石,种植黄皮、长果桑、蓝雪花和中华结缕草;生态沟渠底部宽1.5m,深度1.2m,坡度1:1.2,生态沟渠两侧坡面种植再力花,生态沟渠底部种植莲花和苦草,水面种植黄花水龙。

61.本实施例中,末端强化净化功能区是由废弃池塘及地涝洼地改造成的生态净化塘组成。通过修筑堤坝,将整个生态净化塘分为相互联通的六级,综合运用纳米基生物膜、添加微生物菌剂和生态浮岛技术,配合种植紫芋、美人蕉、黄菖蒲、睡莲等水生植物,实现对农田水体的深度净化。

62.修复循环回灌功能区包括人工湿地和自动检测设备。人工湿地通过种植再力花、睡莲、竹叶眼子菜和菱角等湿地植物,实现对农田尾水的生态修复。水质检测设备显示出水总氮、总磷、氨氮等各项指标不达标,通过水泵循环回流进入生态沟渠,进行二次净化。

63.本实施例未提及部分同实施例一。

64.上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1