利用水生植物原位捕捉水体微塑料和地表径流水体微塑料的方法

1.本发明涉及水体微塑料污染治理技术领域,特别涉及一种利用水生植物原位捕捉水体微塑料和地表径流水体微塑料的方法。

背景技术:

2.微塑料(microplastic,mp)具有强迁移性和难降解性,几乎已经侵入了地球的每一个角落,甚至包括最远的北极地区。mp经地表径流不断迁移,逐步分布在大部分的江河湖海水体。mp与环境和生物体相互作用,对其造成潜在健康风险;同时mp可作为重金属等其他污染物的载体,通过迁移会将污染物扩散到其他水域,导致污染范围扩大。因此对于mp的治理问题显得日益突出。

3.目前对mp的治理方法主要包括生物法、物化法(高级氧化、絮凝沉降)、物理法(高级过滤)和协同去除法(人工湿地),然而这些技术主要针对小面积点源或异位污水治理,目前暂无流域尺度的生态治理方法。主要原因是流域水体大部分是由地表径流汇流而成,具有水量大,污染源分散、存在复合污染、污染物迁移能力强等特点,现有mp治理方法无法针对地表径流水体进行大规模有效的、经济合理的治理。

4.湿地植物作为水生态系统重要组成,广泛分布在江河湖泽、河岸、河溪边浅水地区,具有净化污水、固土护坡、调节生态平衡等作用。然而,对于水体存在的mp,其粒径小于0.5mm,一般可分为微米级(μm,10-6

m)和纳米级(nm,10-9

m),大量mp的迁移容易毒害植物、破坏水体生态、污染水质。一方面,水生植物可通过根茎细胞壁对mp静电吸附、植物根系粘液层和生物膜对mp螯合、植物根系表面吸附位点与mp之间分子间作用力三种方式吸附mp;而另一方面mp吸附在植物根系表面会堵塞植物对营养物质的吸收通道,进而影响植物对营养物质的摄取;并且mp容易堵塞植物细胞间的连接通道和细胞壁的气孔,进而对植物造成氧化损伤。因此,如何实现水生植物原位稳定捕捉mp的技术是利用水生植物修复江河湖泊水域内mp污染的关键。

技术实现要素:

5.本发明要解决的技术问题是:针对现有技术中水生植物不能稳定的吸附微塑料导致微塑料在水体延程迁移,以及对湿地植物造成生理毒害进一步破坏水生态系统的问题,构造一种利用水生植物原位捕捉水体微塑料的方法,从而能够长期有效地高效捕捉水体微塑料。

6.本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种利用水生植物原位捕捉水体微塑料的方法,包括以下步骤:

7.s10、选取根系发达且根茎表面粗糙的水生植物;

8.s20、对水生植物进行预处理;

9.s30、对水生植物进行fe

2+

诱导强化处理,在水生植物根系表面形成fe

2+

诱导根表

铁膜;

10.s40、将处理后的水生植物种植于微塑料污染水体。

11.在上述利用水生植物原位捕捉地表径流水体微塑料的方法中,步骤s10中选取的所述水生植物可以是芦竹、芦苇、美人蕉、菖蒲、千屈菜、水葱;优选为芦竹或芦苇。

12.在上述利用水生植物原位捕捉地表径流水体微塑料的方法中,步骤s20中所述的预处理是对水生植物的根系表面进行消毒处理;具体的为用水冲洗水生植物根系表面的残留物,再将水生植物根系在过氧化氢溶液中浸泡数秒后用无菌水冲洗2至3次。

13.在上述利用水生植物原位捕捉地表径流水体微塑料的方法中,对水生植物进行强化处理时fe

2+

的诱导浓度为20至100μm。形成的根表铁膜通过植物营养效应促进植物生长,同时抵御微塑料对植物毒害;另外水生植物根表铁膜通过静电吸附、螯合等作用捕获水体和底泥中微塑料。其中螯合作用是水生植物根系表面产生的根系粘液层和生物膜与mp官能团(-c=o、-oh等)与微塑料发生螯合。

14.本发明要解决的另一个技术问题是:针对现有技术中水生植物不能长期稳定的吸附微塑料,导致微塑料大量迁移而容易毒害植物、破坏水体生态、污染水质,且没有针对地表径流水体微塑料的治理方法的问题,构造一种利用水生植物原位捕捉地表径流水体微塑料的方法,从而能够在流域级水体长期有效地高效捕捉微塑料。

15.本发明解决该技术问题所采用的技术方案是:提供一种利用水生植物原位捕捉地表径流水体微塑料的方法,包括以下步骤:

16.t10、在流域周边地势较低处设置一个捕捉流域地表径流水体微塑料的系统,该系统包括设有出水端的治理水域、收集地表径流水体的蓄水池、调节治理水域和蓄水池水量的水位调节装置;所述出水端连通至流域下游且设有第一阀门;所述蓄水池连通至流域下游且设有溢水阀;所述治理水域和蓄水池之间设有第一水泵和第二阀门;所述水位调节装置包括设置在治理水域内的第一液位传感器、设置在蓄水池内的第二液位传感器、控制器,所述控制器连接第一液位传感器、第二液位传感器并控制第一水泵、第一阀门、第二阀门、溢水阀;

17.当第一液位传感器监测到治理水域水位超过预设值时,水位调节装置自动控制第一水泵将治理水域内水体泵入蓄水池,直至第一液位传感器检测到治理水域水量低于预设值;当第二液位传感器监测到蓄水池内水体超过蓄水池负荷时,水位调节装置自动控制第二阀门将蓄水池内水体排入流域下游,直至第二液位传感器检测到蓄水池内水位达到预设值;

18.t20、选取根系发达且根茎表面粗糙的水生植物;

19.t30、对选取的水生植物幼苗进行预处理;所述的预处理是对水生植物的根系表面进行消毒处理;

20.t40、将水生植物幼苗种植在治理水域,种植密度为15-20株/m2,水生植物的水体表面覆盖率≥80%;通过水位调节装置调节治理水域水量为总容积的40%-60%,植物稳定一周;

21.t50、通过水位调节装置控制治理水域内水量,使得水体刚好没过水生植物根部,对水生植物进行fe

2+

诱导强化处理,在水生植物根系表面形成根表铁膜;

22.t60、强化处理结束后,系统进入治理运行期间,通过将蓄水池内水体引入治理水

域内或将治理水域内已治理水体通过出水端排至流域,水位调节装置控制治理水域内水量达到治理水域容积的95%-100%。

23.在上述利用水生植物原位捕捉地表径流水体微塑料的方法中,所述步骤t10中还包括设置治理水域通过进水端与流域上游连通,所述进水端设有由所述控制器控制的第二水泵;当蓄水池内水量不足以补充至治理区域时,控制器控制进水端的第二水泵将流域上游的水体泵入治理水域内。

24.在上述利用水生植物原位捕捉地表径流水体微塑料的方法中,所述步骤t60后还包括步骤t70,在运行期间,定期监测治理水域出水和流域水体微塑料浓度,当微塑料浓度低于受纳水体微塑料浓度,则重复步骤t50-t60。

25.在上述利用水生植物原位捕捉地表径流水体微塑料的方法中,所述步骤t60后还包括步骤t80、在系统运行期间,定期观察治理水域内水生植物的生长及分布情况,若水生植物的水体表面覆盖率<15株/m2,或者局部治理水域内水生植物的种植密度<10株/m2,则对水生植物进行修整和补种。

26.本发明所构造的利用水生植物原位捕捉水体微塑料和地表径流水体微塑料的方法的有益效果:通过选取根系发达且根茎表面粗糙的水生植物,使得水生植物与水体mp的接触机会增多,从而提升对mp的吸附能力。通过对优选的水生植物进行fe

2+

诱导强化处理,在水生植物根系表面形成根表铁膜。

27.其中,在优选水生植物根系表面形成的根表铁膜为两性疏松态胶体,可对植物所需营养物质以及微量元素(锌、镁等)动态吸附和富集,具有植物营养效应。当介质中营养物质缺失时,富集的营养物质被植物活化吸收,从而促进植物生长;从而解决了根表微塑料吸附而导致的营养物质吸收难的问题。另一方面,fe

2+

是抗氧化酶的关键辅助因子,具有激活植物抗氧化系统的作用;水生植物根系上形成的根表铁膜加速了植物对fe

2+

吸收,因而在水生植物遭受微塑料胁迫而导致氧化损伤时,根表铁膜能够激活抗氧化系统,增强抗氧化酶活性以清除导致氧化损伤的活性氧簇(ros)物质。因此,根表铁膜不仅能够提升水生植物对微塑料的捕捉,还能促进植物对富集营养物质的吸收,激活植物抗氧化系统,从而避免微塑料对优选水生植物的毒害,保证水生植物能够长期有效的稳定捕捉微塑料。

28.综上所述,通过对优选的水生植物进行fe

2+

诱导强化处理,一方面能够聚集吸附微塑料,将水体微塑料固化在水生植物根系周边或泥底中,阻控微塑料的迁移,从而切断微塑料作为持久性有机物、重金属等有毒物质载体,避免对水体的动植物及微生物造成毒害,进而解决水体微塑料污染问题;此外水生植物还具备景观、经济价值优势。同时,通过实施利用水生植物原位捕捉地表径流水体微塑料的方法,构造一个包括治理水域的治理系统,能够对流域水体主要污染源之一的地表径流水体中微塑料进行捕捉,进而降低微塑料对流域水生态系统危害。

附图说明

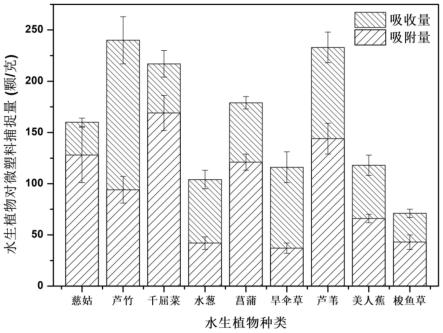

29.图1为对照实施例中水生植物对微塑料捕捉量对比图;

30.图2为实施例1中根表铁膜诱导水生植物对微塑料捕捉量对比图;

31.图3为实施例2中根表铁膜诱导水生植物对微塑料捕捉量对比图;

32.图4为实施例3中根表铁膜诱导水生植物对微塑料捕捉量对比图;

33.图5为本发明所述利用水生植物原位捕捉流域地表径流水体微塑料的方法优选实施例中构造的治理系统的系统图。

具体实施方式

34.以下结合附图及实施例对本发明作进一步说明,但这些具体实施方案不以任何方式限制本发明的保护范围。

35.在本发明所述利用水生植物原位捕捉水体微塑料的方法的优选实施例中,主要包括以下步骤:

36.s10、选取根系发达且根茎表面粗糙的水生植物;

37.s20、对水生植物进行预处理;

38.s30、对水生植物进行fe

2+

诱导强化处理,在水生植物根系表面形成根表铁膜;s40、将处理后的水生植物种植于微塑料污染水体。

39.其中,优选的水生植物可以是芦竹、芦苇、美人蕉、菖蒲、千屈菜、水葱,最好是芦竹或芦苇。步骤s20中所述的预处理是对水生植物的根系表面进行消毒处理,具体为用水冲洗水生植物根系表面的残留物,再将水生植物根系在过氧化氢溶液中浸泡数秒后用无菌水冲洗2至3次。步骤s30中对水生植物进行fe

2+

诱导强化处理时fe

2+

的诱导浓度为20至100μm,最好是50μm。

40.本发明为了测定实施例的效果,模拟构造了被微塑料污染的水体环境。具体为在水培装置中加入微塑料和1/2霍格兰营养液,其中微塑料类型为聚乙烯(pe),粒径为200μm,浓度为5-100μg/ml,购于专供微塑料市场,水生植物购于周边花卉市场。

41.对照实施例(ck)

42.a、选取处于生长期的水生植物,包括芦竹、芦苇、美人蕉、梭鱼草、菖蒲、旱伞草、千屈菜、慈姑、水葱,种植密度20株/平方;

43.b、对水生植物分别进行预处理,预处理方式可以是对水生植物的根系表面进行消毒处理,具体为用自来水冲洗根系表面的残留物,再将水生植物根系在过氧化氢溶液中浸泡数秒后用无菌水冲洗2至3次;

44.c、将生长期的水生植物种植在含有霍格兰营养液水培装置中,加入粒径为20μm的pe,溶液中pe浓度为100μg/ml,温度控制在20~25℃,培养2周;

45.d、测定水生植物生长、生理特性,以及根区对pe吸收和吸附量。

46.实施例1

47.一种利用水生植物原位捕捉水体微塑料的方法,包括以下步骤:

48.s10、选取根系发达且根茎表面粗糙的水生植物,包括芦竹、芦苇、美人蕉、梭鱼草、菖蒲、旱伞草、千屈菜、慈姑、水葱,种植密度20株/平方;

49.s20、对水生植物进行预处理,预处理方式可以是对水生植物的根系表面进行消毒处理,具体为用自来水冲洗根系表面的残留物,再将水生植物根系在过氧化氢溶液中浸泡数秒后用无菌水冲洗2至3次;

50.s30、对水生植物进行强化处理,所述强化处理手段为fe

2+

诱导根表铁膜形成,具体为将生长期芦竹种植在含有霍格兰营养液水培装置中,在营养液中加入浓度为20μm的feso4·

7h2o,调节ph至5-6,制成诱导液,将诱导液与预处理后的水生植物共培养1-2周,直

至水生植物根系表面长出红棕色根表铁膜;

51.s40、将处理后的水生植物种植于微塑料污染水体,具体的可以直接在步骤s30后的水培装置的营养液中按照浓度100μg/ml加入粒径为20μm的pe。

52.实施例2

53.一种利用水生植物原位捕捉水体微塑料的方法,其包含的步骤与实施例1基本相同,其差异在于步骤s30中在营养液中加入的feso4·

7h2o的浓度为50μm

54.实施例3

55.一种利用水生植物原位捕捉水体微塑料的方法,其包含的步骤与实施例1基本相同,其差异在于步骤s30中在营养液中加入的feso4·

7h2o的浓度为100μm。

56.在上述实施例中,在水波扰动下,水生植物的根系通过清水稳态作用固定底泥微塑料;水生植物的水下茎和须根通过静电、氢键、离子交换和络合等作用能够捕捉水体微塑料,从而实现微塑料原位捕捉。

57.对实施例1、实施例2、实施例3(c1、c2、c3)和对照组(ck)的结果,进行水生植物的根系生长平均抑制率、根区对pe吸收量和吸附量进行测定,具体如下:

58.1、微塑料对水生植物根系生长平均抑制率的测定:测定培养前后水生植物根系的增长干重,按照水生植物根系生长平均抑制率=无mp胁迫的根系增长干重-mp胁迫根系增长干重)/mp胁迫根系增长干重的计算方法获得水生植物根系生长平均抑制率。

59.测定结果如表1所示,可见微塑料对水生植物生物量的增长率有一定影响,其中梭鱼草、旱伞草、慈姑等植物的根系受到mp的明显抑制,出现生长停滞现象。而经过fe

2+

诱导根表铁膜形成的强化处理后的水生植物,其生物量的增长率所受影响绩效小,即水生植物的根表铁膜的形成显著降低了微塑料对根系抑制率。尤其是芦竹、芦苇对微塑料具有较好耐受性,如表1中实施例1(c1)所示,芦竹、芦苇的根系生长平均抑制率分别为5.4%和8.4%。

60.表1微塑料对水生植物根系生长平均抑制率

[0061][0062]

2、水生植物对微塑料吸附量的测定:用酒精对待测水生植物根系进行淋洗,对淋洗液进行过滤获得已捕捉微塑料,利用尼罗红染色剂对已捕捉微塑料染色,再使用荧光显微镜对已捕捉微塑料进行计数,获得已捕捉微塑料的数量;对淋洗后的水生植物根系干燥称重,从而计算出单位重量的水生植物根系对微塑料的吸附量。

[0063]

测定结果如表2、图1、2、3、4所示,可见经过强化处理后芦竹、芦苇、美人蕉、菖蒲、千屈菜、水葱对微塑料的吸附量均有大幅提高。且随着诱导浓度的增加,这些水生植物对微塑料吸附量相应增加,尤其是芦竹和芦苇,相较于对照组,在100μm的fe2+诱导下,芦竹和芦

苇对微塑料吸附量分别增加82%和68%。

[0064]

表2水生植物对微塑料吸附量

[0065][0066]

3、水生植物对微塑料吸收量的测定:利用h2o2对上述经过酒精淋洗的水生植物根系进行消解,再利用滤膜进行过滤,获得已吸收微塑料,利用尼罗红染色剂对已吸收微塑料染色,再使用荧光显微镜对已吸收微塑料进行计数,获得已吸收微塑料的数量;从而计算出单位重量的水生植物根系对微塑料的吸收量。

[0067]

测定结果如表3、图1、2、3、4所示,整体而言,低浓度fe

2+

强化(20μm)可增加根表微塑料吸收含量,而随着fe

2+

浓度增加,根表微塑料吸收含量显著降低,100μm fe

2+

强化下,芦竹、千屈菜、水葱、旱伞草、美人蕉组织内未检测到微塑料。相较于对照组,50μm fe

2+

强化下,芦竹、芦苇和菖蒲对微塑料吸收阻控效果较明显,阻控效率分别高达71%,59%和53%。

[0068]

表3水生植物对微塑料吸收量

[0069][0070]

综上所述,本发明中fe

2+

强化水生植物根表铁膜的生成对植物吸收微塑料具有明显效果。

[0071]

如图5所示,在本发明所述的利用水生植物原位捕捉地表径流水体微塑料的方法的优选实施例中,包括步骤:

[0072]

t10、在流域40周边地势较低处设置捕捉流域地表径流水体微塑料的系统100,该系统包括设有出水端11的治理水域10、收集地表径流水体的蓄水池20、调节治理水域和蓄水池水量的水位调节装置;所述出水端连通至流域下游40b且设有第一阀门1;所述蓄水池连通至流域下游40b且设有溢水阀2;所述治理水域和蓄水池之间设有第一水泵3和第二阀门4;所述水位调节装置包括设置在治理水域内的第一液位传感器31、设置在蓄水池内的第

二液位传感器32、控制器(图中未示出),所述控制器连接第一液位传感器31、第二液位传感器32,控制第一水泵3、第一阀门1、第二阀门4、溢水阀2;

[0073]

当第一液位传感器31监测到治理水域水位超过预设值时,水位调节装置自动控制第一水泵3将治理水域10内水体泵入蓄水池20,直至第一液位传感器31检测到治理水域10水量低于预设值;当第二液位传感器32监测到蓄水池20内水体超过蓄水池负荷时,水位调节装置自动控制第二阀门4将蓄水池20内水体排入流域下游40b,直至第二液位传感器32检测到蓄水池20内水位达到预设值。

[0074]

步骤t10主要是在流域周边设置的一个地表径流水体微塑料的治理系统,其中治理水域10可以选择天然湖泊、人工修筑的围堰或水坑等。在该系统中,依据治理水域与流域之间的距离以及周边地形,确定出水端11的设置位置。在该系统中,可设置蓄水池20和治理水域10之间、蓄水池20和流域40之间、治理水域10和流域40之间通过管道连通,在连通管道上设有过滤装置。蓄水池20主要用来收集地表径流水体,亦为治理水域的水量调节池。当治理水域10内水体超过预设容量时,水位调节装置将治理水域10内多余水体排入蓄水池20;当地表径流较大,流入的水体超过蓄水池负荷时,水位调节装置将多余水体排入流域下游40b;当治理水域10内水体较少时,水位调节装置可自动将蓄水池20内储存的水体引入治理水域10内,若在枯水季节,蓄水池20内水体也不足时,水位调节装置可自动从流域上游40a引水补充到治理水域10内。

[0075]

该优选实施例还包括以下步骤:

[0076]

t20、选取根系发达且根茎表面粗糙的水生植物;

[0077]

t30、对选取的水生植物幼苗进行预处理;所述的预处理是对水生植物的根系表面进行消毒处理;

[0078]

t40、将水生植物幼苗种植在治理水域,种植密度为15-20株/m2,水生植物的水体表面覆盖率≥80%;收集地表径流水体,通过水位调节装置调节治理水域水量为治理水域总容积的40%-60%,植物稳定一周;

[0079]

t50、通过水位调节装置控制治理水域内水量,使得水体刚好没过水生植物根部,对水生植物进行fe

2+

诱导强化处理,在水生植物根系表面形成根表铁膜;

[0080]

t60、强化处理结束后,系统进入治理运行期间,通过将蓄水池内水体引入治理水域内或将治理水域内已治理水体通过出水端排至流域,水位调节装置控制治理水域内水量达到治理水域容积的95%-100%。

[0081]

在本优选实施例中,实施步骤t40中通过水位调节装置调节治理水域内水量时,具体地,在种植期间,当第一液位传感器31监测到治理水域水量低于治理水域总容积的40%时,水位调节装置的控制器自动控制第二阀门打开,将蓄水池内水体引入治理水域;当第一液位传感器31监测到治理水域水量高于总容积的60%时,水位调节装置的控制器自动控制第一水泵将治理水域内水体泵入蓄水池。

[0082]

在本优选实施例中,实施步骤t50中通过水位调节装置控制治理水域内水量时,具体地,在进行fe

2+

诱导强化处理期间,当第一液位传感器31监测到治理水域水位低于30%水生植物的根部时,水位调节装置的控制器自动控制第二阀门打开,将蓄水池内水体引入治理水域;当第一液位传感器31监测到治理水域水位高于95%水生植物的根部时,水位调节装置的控制器自动控制第一水泵将治理水域内水体泵入蓄水池。

[0083]

在本优选实施例中,实施步骤t60中通过水位调节装置控制治理水域内水量时,具体地,在系统治理运行期间,当第一液位传感器31监测到治理水域水位低于治理水域最高水位的95%时,水位调节装置的控制器自动控制第二阀门打开,将蓄水池内水体引入治理水域;此时如第二液位传感器监测到蓄水池内水位过低,无法通过第二阀门自动流入治理水域,则水位调节装置的控制器自动控制进水端的第二水泵将流域上游40a的水体引入治理水域。当第一液位传感器31监测到治理水域水位高于治理水域最高水位时,水位调节装置的控制器自动控制第一水泵将治理水域内水体泵入蓄水池;此时如第二液位传感器监测到蓄水池内水位超过预设值,蓄水池内水量超过负载,则水位调节装置的控制器自动控制溢水阀将蓄水池内水体引入水域下游,直至治理水域内水位低于预设值。

[0084]

在本优选实施例中,步骤t20中选取的水生植物可以是芦竹、芦苇、美人蕉、菖蒲、千屈菜、水葱,优选为芦竹或芦苇。

[0085]

在本优选实施例中,步骤t30中的消毒处理具体为,将选取的水生植物的根系在8%过氧化氢溶液中浸泡数秒后集中冲洗2-3次,可以有效避免病虫害对选取的水生植物幼苗的危害,以保证水生植物种植在治理水域后能够健康成长,从而保证整个治理系统长期稳定运行。

[0086]

在本优选实施例中,步骤t50中对水生植物进行fe

2+

诱导强化处理具体为在治理水域内加入一定量feso4·

7h2o至诱导浓度为20至100μm,诱导一段时间,直至水生植物根系表面长出红棕色根表铁膜。

[0087]

在本优选实施例中,在设置系统时还可设置治理水域通过进水端12与流域上游40a连通,进水端设有由控制器控制的第二水泵5;当蓄水池内水量不足以补充至治理区域时,控制器控制进水端的第二水泵将流域上游40a的水体泵入治理水域内。具体地,在种植期间,如果第一液位传感器31治理水域水量低于治理水域总容积的40%,同时第二液位传感器监测到蓄水池内水位过低而无法通过第二阀门自动流入治理水域,则水位调节装置的控制器自动控制进水端的第二水泵将流域上游40a的水体引入治理水域,直至第一液位传感器31监测到治理水域水量达到总容积的60%时,水位调节装置的控制器自动控制进水端的第二水泵停止工作。在在进行fe

2+

诱导强化处理期间,当第一液位传感器31监测到治理水域水位低于30%水生植物的根部时,同时第二液位传感器监测到蓄水池内水位过低而无法通过第二阀门自动流入治理水域,则水位调节装置的控制器自动控制进水端的第二水泵将流域上游40a的水体引入治理水域,直至第一液位传感器31监测到治理水域水位高于95%水生植物的根部时,水位调节装置的控制器自动控制进水端的第二水泵停止工作。在系统治理运行期间,当第一液位传感器31监测到治理水域水位低于治理水域最高水位的95%时,同时第二液位传感器监测到蓄水池内水位过低而无法通过第二阀门自动流入治理水域,则水位调节装置的控制器自动控制进水端的第二水泵将流域上游40a的水体引入治理水域,直至第一液位传感器31监测到治理水域水位高于治理水域最高水位时,水位调节装置的控制器自动控制进水端的第二水泵停止工作。

[0088]

在上述利用水生植物原位捕捉地表径流水体微塑料的方法的优选实施例中,步骤t60后还包括步骤t70在运行期间,定期监测治理水域微塑料浓度,当治理水域微塑料浓度高于受纳流域水体微塑料浓度,则重复步骤t50、t60。进而调整整个治理系统,使得整个系统能够达到自然平衡,以在治理水域持续拦截地表径流中的mp,防止其沿流域水体迁移,而

造成二次污染。其中定期检测的频率可以是每周或每月或每季度或每年一次。

[0089]

在本优选实施例中,还包括步骤t80在运行期间,定期观察治理水域内水生植物的生长及分布情况,若水生植物的水体表面覆盖率<15株/m2,或者局部治理水域内水生植物的种植密度<10株/m2,,则对水生植物进行修整和补种。从而保证整个治理系统稳定运行。

[0090]

以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1