建筑污水除泥系统的制作方法

1.本实用新型属于污水处理领域,具体来说,涉及一种建筑工地用的建筑污水除泥系统。

背景技术:

2.建筑工地污水处理系统是专门为处理建筑工地排放污水而设计的设备,其作用是将建筑工地的污水经过滤、沉淀、除泥、消毒等过程后,使之符合排放标准,以保证施工期间不受影响或延误。

3.除泥过程主要是为了除掉污水中的泥沙,工地上的一般处理方法是将前期处理的污水经过过滤后排入除泥池,然后在除泥池中静置沉淀一定时间,直到污水中的泥沙成分沉淀到除泥池底部,待泥沙成分沉积到一定程度后,再进行清除。这种处理方法由于沉淀时间较长,除泥效率十分低下,严重影响对废水的处理效果,而且静置后的污水中仍然会含有较多不容易沉淀的部分淤泥,从而导致污水的除泥效果不佳,影响废水的排放。

技术实现要素:

4.针对现有技术存在的除泥效果方式不佳的问题,本实用新型提供了一种能够有效去除建筑污水中淤泥的建筑污水除泥系统。

5.为实现上述技术目的,本实用新型采用的技术方案如下:

6.一种建筑污水除泥系统,包括除泥池,所述除泥池的内侧壁设有进水口,与进水口相对一侧的除泥池内侧壁底部设有排泥口,所述进水口正下方设有进药管,所述除泥池中设有堰板,该堰板与进水口相对的除泥池内侧壁围成上端开口底部封闭的集水池,所述集水池中的除泥池内侧壁设有溢流口,所述堰板的上边沿高度低于除泥池的上边沿高度且堰板的上边沿高度高于溢流口高度;

7.所述进水口设有第一电磁阀,且位于进水口上方的除泥池内侧壁上设有液位传感器,所述排泥口设有第二电磁阀,所述进药管设有第三电磁阀,所述第一电磁阀、液位传感器、第二电磁阀、第三电磁阀与控制单元电性连接。

8.采用上述技术方案的建筑污水除泥系统,通过控制单元来控制进水口、排泥口和进药管的打开和关闭,进药管通过向污水中加入化学沉淀剂,使它与污水中的溶解物质发生化学反应,生成难溶于水的沉淀,从而降低污水中溶解物质,上层的污水则通过堰板进入集水池,最后通过溢流口排出。

9.限定堰板的上边沿高度低于除泥池的上边沿高度是为了保证上层污水在不溢出除泥池的情况下能够通过堰板进入集水池,限定堰板的上边沿高度高于溢流口高度是为了保证集水池中的污水在不反向溢出到除泥池的情况下从溢流口排出污水。

10.进一步限定,所述堰板为向进水口方向凸起的弧形板。该限定不但能够增加集水池的容量,还能够延长堰板的长度,缓解除泥池进入集水池的压力。

11.进一步限定,所述溢流口对应的除泥池内侧壁设有溢流缓冲池。如果直接将集水

池中的污水从溢流口排出,考虑到流水的动态性,流动的污水会影响自身沉淀效果,而上述限定将溢流缓冲池紧靠池壁设置,当污水进入溢流缓冲池后,其会向外溢出,溢出的污水会沿着池壁留下,因此流动的动态水转化为近乎静态水后回到集水池中,从而减小进水对沉淀效果的影响。

12.进一步限定,所述进药管呈l型,其竖直部分紧贴除泥池池壁安装,水平部分位于进水口正下方。将进药管的竖直部分安装在消毒池池壁,水平部分延伸到进水口正下方能够简化进药管的设计和安装。

13.进一步限定,所述除泥池的深度为4~6m,堰板的高度为40~50cm。

14.本实用新型相比现有技术,通过往除泥池中加入化学沉淀剂,经过化学反应后将污水中的溶解物质尽可能地析出沉淀到除泥池底部,而上层的污水则通过溢流口排出,从而在自然沉淀和化学沉淀的作用下,将沉淀和适合排出的污水有效分离开来,提高了污水的除泥效果。

附图说明

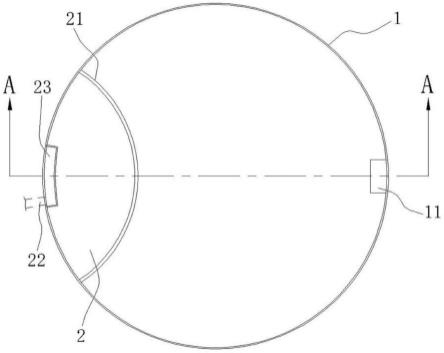

15.图1为一种建筑污水除泥系统的俯视结构示意图;

16.图2为图1的a-a向剖视图;

17.图3为进药管的安装结构示意图。

18.图中标记说明:1-除泥池,11-进水口,12-排泥口,13-液位传感器,2-集水池,21-堰板,22-溢流口,23-溢流缓冲池,3-进药管,31-竖直部分,32-水平部分。

具体实施方式

19.为了便于本领域技术人员的理解,下面结合实施例与附图对本实用新型作进一步的说明,实施方式提及的内容并非对本实用新型的限定。

20.如图1~3所示,一种建筑污水除泥系统,包括除泥池1,除泥池1为圆筒状,在除泥池1的某内侧壁处设有进水口11,进水口11对应设有第一电磁阀控制其开闭,与进水口11相对一侧的除泥池1内侧壁底部设有排泥口12,排泥口12对应设有第二电磁阀控制其开闭,在进水口11正下方设有注入化学沉淀剂的进药管3,进药管3对应设有第三电磁阀控制其开闭。

21.在除泥池1中位于排泥口12正上方设有集水池2,该集水池2通过除泥池1的内侧壁和堰板21围成,且集水池2的上端开口底部封闭,在集水池2中的除泥池1内侧壁上设有用于排出经过沉淀后污水的溢流口22。

22.需要说明的是,该系统中要求堰板21的上边沿高度低于除泥池1的上边沿高度,确保上层污水在不溢出除泥池1的情况下能够通过堰板21进入集水池2,要求堰板21的上边沿高度高于溢流口22高度则可以保证集水池2中的污水不会反向溢出到除泥池1的情况下能够从溢流口22排出污水。

23.位于进水口11上方的位置设有液位传感器13,该液位传感器13最好设置在进水口11的上沿,在本系统中通过控制单元连接第一电磁阀、液位传感器13、第二电磁阀、第三电磁阀来控制除泥系统的工作。

24.在本实施例中,堰板21设置为向进水口11方向弯曲凸起的弧形板,这样不但能够

增加集水池2的容量,还能够延长堰板21边沿的长度,缓解除泥池1进入集水池2的压力。

25.考虑到流水的动态性,流动的污水会影响其在集水池2中的二次沉淀效果,因此在溢流口22对应的除泥池1内侧壁设有溢流缓冲池23,这样污水进入溢流缓冲池23才能从溢流口22排出。具体原理在于:当污水进入溢流缓冲池23后,其会向外溢出,溢出的污水会沿着池壁留下,因此流动的动态水转化为近乎静态水后回到集水池2中,从而减小进水对沉淀效果的影响。

26.更优的情况是,将进药管3设置成l型,竖直部分31和水平部分32通过弯折管连接,其竖直部分31紧贴安装在除泥池1池壁上,水平部分32向外延伸至进水口11正下方。

27.一般来说,除泥池1需要具有足够的深度才能确保溶解物质沉淀到底部,不然如果深度不够,沉淀部分和污水部分不容易分离开来,在本实施例中,除泥池1的深度为4~6m,优选设置成5米,经过除泥池1的有效沉淀后,集水池2的深度也即堰板21的高度就没必要设置的太深,优选为40~50cm。

28.下面简述下本技术建筑污水除泥系统的工作原理:首先通过控制单元触发第一电磁阀打开进水口11,让污水进入除泥池1,待污水液位到达进水口11上方后,触发液位传感器13向控制单元发送信号,从而通过控制单元触发第三电磁阀打开进药管3投入化学沉淀剂,让污水中的溶解物质尽可能地析出沉淀到除泥池1底部,而上层的污水则通过堰板21进入集水池2,最后通过溢流口22排出;待除泥池1底部产生足够的沉淀后,则通过控制单元触发第二电磁阀打开排泥口12,待人工清除除泥池1底部的沉淀。

29.需要补充的是,本技术加入的化学沉淀剂是污水沉淀过程中常用的添加剂,其需要根据建筑污水中的溶解物质成分来选择适宜的化学沉淀剂。

30.以上对本技术提供的一种建筑污水除泥系统进行了详细介绍。具体实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术原理的前提下,还可以对本技术进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本技术权利要求的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1