一种硫铁矿酸性废水的综合处理系统的制作方法

1.本技术涉及水环境修复的技术领域,尤其涉及一种硫铁矿酸性废水的综合处理系统。

背景技术:

2.在金属矿山开采过程中会对采矿区周边生态环境造成影响,在开采过程中的矿渣、废石、渣土等经过风化、淋溶等形成的酸性矿山废水(acid mine drainage,amd)对环境的影响尤为严重,而amd是全球矿山面临的最严重的环境问题。因此,amd的治理是矿山生态环境治理的重中之重,而如何高效、经济地治理amd就显得尤为重要。而开采硫铁矿矿山的过程中产生的amd环境污染问题尤为突出。当前,效果显著的治理技术主要有中和法、沉淀法、人工湿地、吸附法、生物法等,各种治理技术的优缺点具体如下:

3.(1)中和法

4.中和法又称为氢氧化物沉淀法,中和法就是在废水中投加大量的碱性物质,如石灰乳、氢氧化钠、石灰石等,来提高废水酸碱度,从而沉淀废水中的金属离子。

5.优点:原理简单,成本低、效果明显。

6.缺点:未抑制产酸细菌的生长,矿山生态环境未得到根本性修复。

7.(2)硫化物沉淀法

8.硫化物沉淀法是通过向废水中投加过量硫化剂,形成了难溶于水的重金属硫化物,再加入表面活性剂,疏水性沉淀物与起泡剂发生黏附上浮,从而达到净化amd的效果。

9.优点:重金属去除率大于中和法,可得到的泥渣金属品味较高,有利于贵重金属的回收。

10.缺点:为了使金属离子充分沉淀,会向废水中投入过量的硫化物,这会使水体中硫酸根离子过剩,极易产生h2s气体,对水体将会产生二次污染;硫化剂价格高,此法成本较高。

11.(3)人工湿地法

12.人工湿地是由基质、植物和微生物按一定比例组成,amd得以净化是人工湿地物理、化学及微生物共同作用的结果。在处理过程中,酸性废水缓慢流经人工湿地中的植物群落,利用抗酸性耐重金属强的植物进行活体过滤达到降低金属离子浓度目的。

13.优点:可通过植物、土壤、微生物的作用对酸进行消纳,并可将重金属形成沉淀以消除,对铜、铁等金属离子去除率较高。

14.缺点:人工湿地所占用的面积较大且周期长,易受修复场地的空间限制,比较适合大面积矿山酸性废水的末端治理。

15.(4)吸附法

16.吸附法是利用多孔吸附材料,使水中的一种或多种物质吸附到吸附材料表面从而达到去除污染物目的的方法,常用的吸附材料为硅藻土、膨润土等黏土类物质和藻类、细菌、真菌、秸秆、蔗渣等生物吸附剂。

17.优点:吸附效果好,吸附剂取材广泛。

18.缺点:大多吸附材料多停留于实验室模拟处理阶段,运用于实际工程的案例较少;吸附材料吸附金属离子后若没有妥善处理容易造成二次污染。

19.(5)生物法

20.在自然环境中,一些微生物能进行硫酸盐的还原代谢反应,可根据微生物所具有的该生理特征来治理amd。

21.优点:可抑制产酸细菌的生长,从而减少酸性废水的产生,重金属离子去除率较高;成本低、适用性强、无二次污染的优势。

22.缺点:多停留于实验室阶段,距大规模运用于实际案例还有一段距离。

23.根据上述多种硫铁矿酸性废水处理技术的优缺点可以发现,中和沉淀法产泥量大,且不能根本性地修复生态环境;硫化物沉淀法对重金属祛除率高,但成本较高且易形成二次污染;人工湿地法占地面积大,容易受场地条件限制;吸附法和生物法未普及,多停留在实验室阶段。

24.针对上述治理技术的优点与存在的问题,本技术目的在于综合现有成熟的处理工艺的优点,提供一种经济高效、适应性强、综合性强的硫铁矿酸性废水综合处理工艺。

技术实现要素:

25.有鉴于此,本技术提供一种硫铁矿酸性废水的综合处理系统,处理药剂多为方便获得、成本低廉、环境友好型。

26.本技术提供一种硫铁矿酸性废水的综合处理系统,包括:

27.一钝化层,用以被配置在矿渣堆体的表面;

28.一渗透反应墙,被配置在所述矿渣堆体的边缘处,用以对所述矿渣堆体所在区域的地下废水进行处理;

29.以及,一污水处理组件,按照由所述矿渣堆体汇流的污水流动方向,包括依次设置的初沉池、中和池、二沉池、污泥干化池以及人工湿地。

30.可选地,所述钝化层铺设在所述矿渣堆体的平缓区和陡峭区。

31.可选地,所述渗透反应墙迟滞与地下水下游流动方向。

32.可选地,所述污泥干化池的池顶设有钢结构防雨棚。

33.可选地,所述人工湿地所种植的生物为水生美人蕉和黄菖蒲。

34.在多阶段、分布、综合地实现了对硫铁矿酸性废水进行处理,有效的降低一次性处理酸性废水的工程量,并确保了各个分工艺的串联性、可实施性、处理有效性;酸性废水通过综合处理工艺的处理后,水环境质量得到极大改善。采用本技术综合处理系统,使处理药剂来源容易、成本低廉、环境友好型,且采用的处理工艺均为成熟有效的,可以大规模工程应用,并可实现硫铁矿乃至含铁酸性废水的处理。

附图说明

35.下面结合附图,通过对本技术的具体实施方式详细描述,将使本技术的技术方案及其它有益效果显而易见。

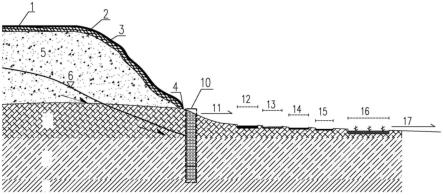

36.图1为本技术实施例提供的综合处理系统的结构示意图。

37.图2为本技术一实施例提供的钝化层获得的施工示意图。

38.图3为本技术再一实施例提供的钝化层获得的施工示意图。

39.图4为本技术实施例提供的污水处理组件的结构示意图。

40.其中,图中元件标识如下:

41.1-平缓区域、2-钝化层、3-陡峭区域、4-矿渣堆体的边缘、5-矿渣堆体、6-地下水水位线、10-渗透反应墙、11-酸性废水、12-初淀池、13-中和池、14-二沉池、15-污泥干化池、16-人工湿地、17-地表水体。

具体实施方式

42.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

43.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

44.在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

45.下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本技术的不同结构。为了简化本技术的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本技术。此外,本技术可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本技术提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。

46.参考图1,本技术提供一种硫铁矿酸性废水11的综合处理系统,包括:

47.一钝化层2,用以被配置在矿渣堆体5的表面;

48.一渗透反应墙10,被配置在上述矿渣堆体的边缘4处,用以对上述矿渣堆体5所在区域的地下废水进行处理;

49.以及,一污水处理组件,按照由上述矿渣堆体5汇流的酸性废水11流动方向,包括依次设置的初沉池12、中和池13、二沉池14、污泥干化池15以及人工湿地16。

50.为了更清楚地呈现上述综合处理系统的具体结构。现在针对一个常见的应用场景中,来阐述本技术综合处理系统的处理过程。应当注意的是,此常见的实施方案不可作为理解本技术所声称所要解决技术问题的必要性特征认定的依据,其仅仅是示范而已。

51.参考图1-图4,采用本技术上述综合处理系统对硫铁矿酸性废水11综合处理的过程,概括而言由3个处理工艺串联组成,主要利用中和法、沉淀法、人工湿地16法处理矿山酸

性废水11的原理及其技术优点,并根据酸性废水11产生的原因、方式及其迁移的途径,并结合场地地形高差特征,在多个阶段设置酸性废水11处理工艺,以达到多阶段、分步、综合处理的目的。本实用新型技术的前提,是在对矿渣堆体5做封场防渗工程后,对矿渣堆后续产生的酸性废水11进行综合处理,各个处理工艺技术说明如下:

52.(1)处理工艺一

53.处理工艺一主要是进入到矿渣内的入渗水进行处理,即采用重金属钝化剂在硫铁矿矿渣表层形成钝化层2。作为一种示范的方式,形成钝化层2所采用的钝化剂为氧化钙。钝化剂的有效成分cao一方面可以促进fe等氢氧化物沉淀和多种重金属的共沉淀,生成的fe沉淀具有包被作用,可以阻隔硫铁矿的氧化,同时钝化剂造成碱性环境可以抑制氧化亚铁硫杆菌的生长和微生物的催化。

54.在进行处理工艺一的具体实施阶段,可根据实施场地的地形条件,采用原位钝化处理和异位钝化处理两种方式。其中,原位钝化处理方式适用于坡度较大的矿渣堆体5,采用将cao钝化剂与水混合后制成浆剂,通过泵喷洒至矿渣坡面表层以形成钝化层2;异位钝化处理方式适用于坡度较平缓的矿渣堆体5,将表层一定厚度的矿渣开挖至修复场地,进行异位加cao钝化剂搅拌后原位回填压实。

55.(2)处理工艺二

56.处理工艺二是对受酸性废水11污染的地下水进行处理,采用中和法的技术原理并结合渗透反应墙10技术,渗透反应墙10中填充的中和反应料为石灰石与石英砂颗粒的混合物。其中,渗透反应墙10中填充的反应料的有效成分为石灰石颗粒,石英砂颗粒主要起与石灰石粉末粒径搭配和防堵塞的作用。

57.在进行处理工艺二的具体实施阶段,渗透反应墙10设置在垂直于矿渣堆边界地下水下游方向。

58.需要指出的是,处理工艺二是对已流经处理工艺一所设置的钝化层2后的渗入水再次淋溶下部未有钝化剂的矿渣层后形成的污染地下水进行的二次中和处理。

59.(3)处理工艺三

60.处理工艺三主要利用人工湿地16和中和法的技术原理,并配合沉淀和污泥干化,对从污染区排放的污水、污泥进行二次综合处理,最后将达标或有极大改善的处理水排入地表水体17。需要指出的是,处理工艺三是对处理工艺一钝化后的渗滤液、经过处理工艺二处理后的污染地下水(主要是指出露地表后的地下水)以及过程中产生的污水进行综合处理,通过对矿渣堆体5进行防渗处理及协同处理工艺一、二的前处理,后续产生的污水量会大幅度减少,进而可以在一定程度上缩减人工湿地16的面积,减轻了人工湿地16技术的占地面积大的限值因素的影响。

61.为了实现对封场防渗处理后的硫铁矿矿渣堆体5后续产生的酸性废水11进行多阶段、分步、综合处理的目的,本实用新型结合3种酸性废水11处理工艺的特点,开展如下对酸性废水11处理流程(图1):

62.处理流程

①

:处理工艺一针对矿渣堆体5的地形条件(平缓和陡峭区域3),采用氧化钙异位中和法(图2)和氧化钙异位中和法(图3)在矿渣堆体5表层形成一定厚度的钝化层2,以在矿渣堆表层形成一个碱性环境,达到限制酸性废水11产生的条件。其中,氧化钙异位中和法(图2)适用于平缓区域1,采用挖机和运输车配合作业,挖机在平缓区域1清挖一定厚

度的矿渣,经运输车运至矿渣异位修复场地,投加cao药剂混合并养护后,再经运输车运至原矿渣堆存区域进行回填压实;氧化钙同位中和法(图3)适用于陡峭、坡度较陡区域,采用药剂搅拌器和药剂喷洒装置配合作业,在削坡整形后的陡峭区域3(矿渣堆)喷洒配制的氧化钙浆液,氧化钙浆液浸入一定深度。

63.处理流程

②

:处理工艺二(图1)通过在矿渣堆体5边界外设置一道垂直于地下水下游流向方向(即图1所示的地下水水位线6)的渗透反应墙10(填充石灰石和石英砂颗粒的中和反应料),以对整个矿渣堆体5区域内的污染地下水进行处理。

64.处理流程

③

:处理工艺三(图1)对矿渣堆区域内所有的污水进行最终的处理,将汇流污水通过初沉池12、中和池13、二沉池14、污泥干化池15以及人工湿地16的处理后排放至矿渣区域外的地表水体17。在进行处理工艺3对污水处理的水力流程大致为(图4):污水

→

初沉池12

→

中和池13

→

二沉池14

→

污泥干化池15

→

人工湿地16

→

地表水体17。其中,初沉池12是对从反应沟(处理工艺三)接入的污水中的硫酸钙、氢氧化铁等固体进行初步沉淀,沉淀物并从初沉池12底部管道排至污泥干化池15,上清液通过初沉池12上部排入中和反应池;中和池13是对从初沉池12流入的上清液进行再次中和反应,其填料为级配石灰石,从上至下分为反应主体区和集水区,中和反应主体区填料为粒径30-50mm的级配石灰石,集水区填料为粒径50-100mm的级配石灰石,污水从下至上与填料石灰石进行充分反应后排入至二沉池14;二沉池14是对从中和反应池排入的污水中的硫酸钙、氢氧化铁等固体进行再次沉淀,沉淀物(污泥)从二沉池14底部管道排至污泥干化池15,上清液通过二沉池14上部管道排至人工湿地16;污泥干化池15是对从初沉池12和二沉池14排入的沉淀物(污泥)进行自然干化处理,并在池底设置粒径为50mm的石灰石作为污泥处理滤料,池顶设置钢结构防雨棚,上部污泥干化后经人工清挖并运至填埋场,污水经池底排水层排入人工湿地16;人工湿地16是对从初沉池12、二沉池14以及污泥干化池15排入的经处理过的污水进行最末端处理,其主体填料为30-100mm的级配石灰石(下部排布较疏松,上部排布较密集)来对污水进行中和反应,并混以改良有机质(90%基质+10%有机质和微生物菌剂)以辅助植物生长,种植的植物主要为水生美人蕉和黄菖蒲,利用湿地中的中和填料、土壤、植物,通过协同以吸附、滞留、过滤经多阶段处理后的污水中仍未充分处理的金属离子、悬浮物,从而达到水质净化的目的。

65.由于采用了以上技术方案,本技术处理装置,采用了3种成熟的酸性废水11处理工艺,在多阶段、分布、综合地实现了对硫铁矿酸性废水11进行处理,有效的降低一次性处理酸性废水11的工程量,并确保了各个分工艺的串联性、可实施性、处理有效性;酸性废水11通过综合处理工艺的处理后,铁等金属离子浓度得到大幅度削减,ph值得到较大提升,水环境质量得到极大改善。本实用新型采用的处理药剂多为方便获得、成本低廉、环境友好型,且采用的处理工艺均为成熟有效的,可以大规模工程应用,并可实现硫铁矿乃至含铁酸性废水11的处理。

66.以上所述,仅为本技术较佳的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1