土壤修复装置的制作方法

本申请涉及土壤修复的,具体而言,涉及一种土壤修复装置。

背景技术:

1、随着技术的发展和人们环保意识的逐步提高,由有机污染引发的土壤质量问题凸显,目前有机污染土壤的问题在世界各国普遍存在,根据各国的法律法规,诸多国家已逐步开展对有机污染土壤的修复工作。

2、土壤原位建堆—微生物修复技术是:在场地上通过工程技术手段将污染土壤挖出,制成土堆,土堆中埋设组件与复合菌种,通过组件加热、曝气、注入营养药剂或菌剂等方法,激活或强化土壤中微生物,增强生物修复效率与效果,从而使土壤中有机污染物的逐步去除,实现有机污染土壤的修复工作。

3、现有技术中,微生物建堆修复技术施工包括以下要点:建堆,建管,管包括曝气管、营养药剂管、菌剂补充管、抽提管。曝气过程中,注入气体在土壤中影响范围小,效率低,有效气体在土中停留时间短,待土堆含水率提高后,注气将变得十分复杂且困难。同类曝气的工程中,为保证土壤中氧气含量,往往需要多次注气。

技术实现思路

1、本申请提供了一种土壤修复装置,以解决现有技术中的土壤修复注入气体在土壤中的影响范围小,效率低的问题。

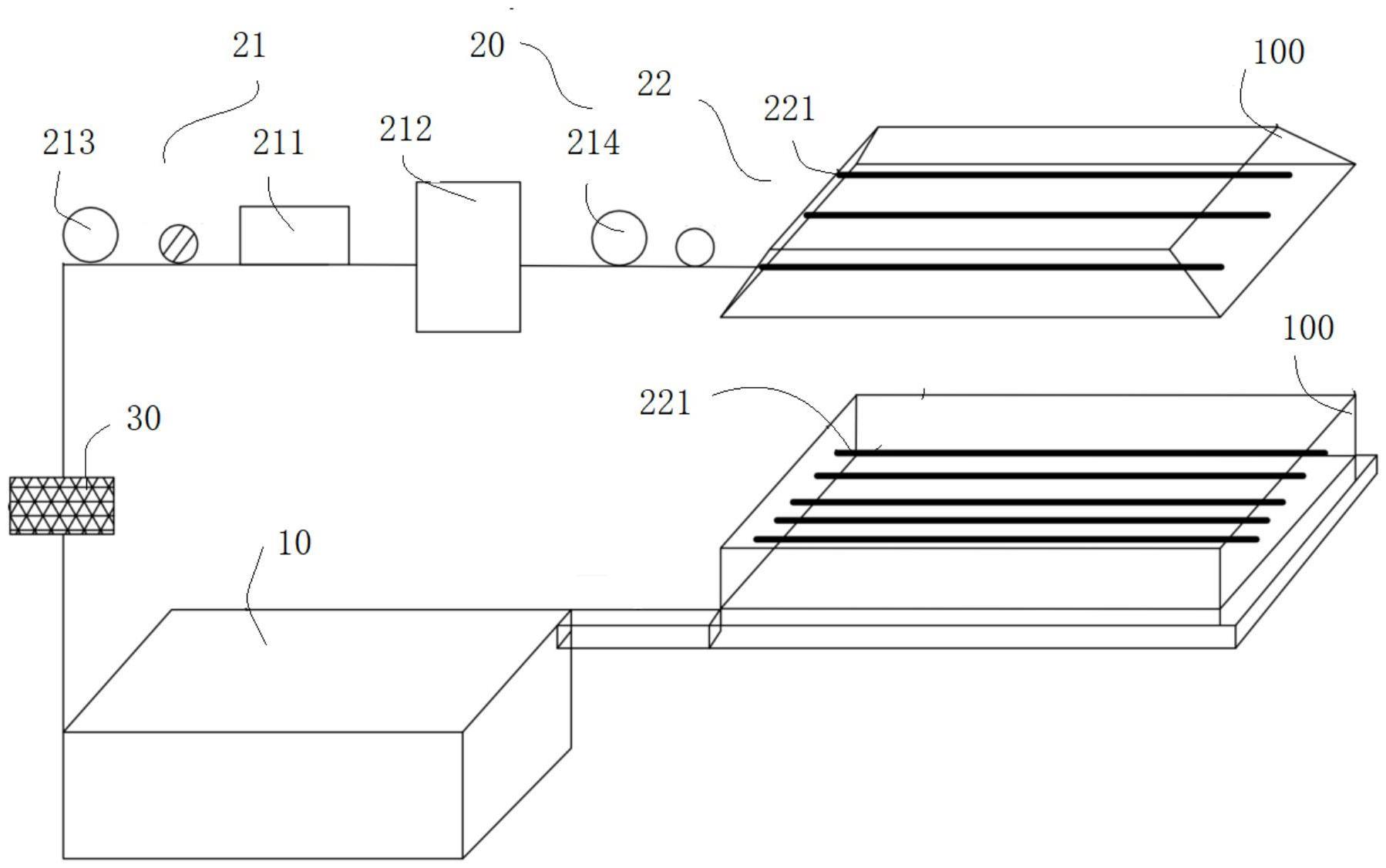

2、根据本申请提供的一种土壤修复装置,包括:储液容器组件;注入管路组件,注入管路组件的第一端与储液容器组件相连,注入管路组件包括微气泡发生器结构和注入管结构,微气泡发生器结构设置在注入管结构和储液容器组件之间的管道上,注入管结构位于受污染的土壤内。

3、进一步地,微气泡发生器结构包括微气泡发生器和中转罐,中转罐位于微气泡发生器和注入管结构的管道上。

4、进一步地,微气泡发生器结构还包括第一泵和第二泵,第一加位于微气泡发生器和储液容器组件之间,第二泵位于中转罐和注入管结构之间。

5、进一步地,注入管结构包括注入管,注入管包括管体和螺旋片,管体上设置有多个出孔,各出孔沿管体的轴向相间隔设置,螺旋片呈螺旋形设置在管体上。

6、进一步地,各出孔的开孔方向和螺旋片2212的螺旋方向相反。

7、进一步地,注入管为多个,多个注入管呈多行多列设置。

8、进一步地,在水平方向上,相邻注入管的间距小于等于1.5m,在竖直方向上,相邻的注入管的间距小于等于1.5m。

9、进一步地,微气泡发生结构产生的微气泡液体的参数为:微气泡水气液比:大于30%,气泡密度>108个/ml。

10、应用本申请的技术方案,通过微气泡发生结构之后的流体输入至受污染的土壤中,微气泡流体进入受污染的土壤中容易扩散至堆体的各个角落,堆体无死角,处理效率较高。本申请的技术方案有效地解决了现有技术中的土壤修复注入气体在土壤中的影响范围小,效率低的问题。

技术特征:

1.一种土壤修复装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的土壤修复装置,其特征在于,所述微气泡发生结构(21)包括微气泡发生器(211)和中转罐(212),所述中转罐(212)位于所述微气泡发生器(211)和所述注入管结构(22)的管道上。

3.根据权利要求2所述的土壤修复装置,其特征在于,所述微气泡发生结构(21)还包括第一泵(213)和第二泵(214),所述第一泵(213)位于所述微气泡发生器(211)和所述储液容器组件(10)之间,所述第二泵(214)位于所述中转罐(212)和所述注入管结构(22)之间。

4.根据权利要求1所述的土壤修复装置,其特征在于,所述注入管结构(22)包括注入管(221),所述注入管(221)包括管体(2211)和螺旋片(2212),所述管体(2211)上设置有多个出孔(2213),各所述出孔(2213)沿所述管体(2211)的轴向相间隔设置,所述螺旋片(2212)呈螺旋形设置在所述管体(2211)上。

5.根据权利要求4所述的土壤修复装置,其特征在于,各所述出孔(2213)的开孔方向和所述螺旋片(2212)的螺旋方向相反。

6.根据权利要求4所述的土壤修复装置,其特征在于,所述注入管(221)为多个,所述多个注入管(221)呈多行多列设置。

7.根据权利要求6所述的土壤修复装置,其特征在于,在水平方向上,相邻所述注入管(221)的间距小于等于1.5m,在竖直方向上,相邻的所述注入管(221)的间距小于等于1.5m。

8.根据权利要求1所述的土壤修复装置,其特征在于,所述微气泡发生结构(21)产生的微气泡液体的参数为:微气泡水气液比:大于30%,气泡密度>108个/ml。

9.根据权利要求1所述的土壤修复装置,其特征在于,所述土壤的周向外侧设置有hdpe防渗膜。

10.根据权利要求1所述的土壤修复装置,其特征在于,所述土壤和所述储液容器组件(10)之间还设置有排水结构。

技术总结

本申请涉及一种土壤修复装置,包括:储液容器组件;注入管路组件,注入管路组件的第一端与储液容器组件相连,注入管路组件包括微气泡发生器结构和注入管结构,微气泡发生器结构设置在注入管结构和储液容器组件之间的管道上,注入管结构位于受污染的土壤内。本申请的技术方案有效地解决了现有技术中的土壤修复注入气体在土壤中的影响范围小,效率低的问题。

技术研发人员:付鹏程,肖超,张婉秋,赵昱皓,王聪毛,王晓丽,杨振,衣桂米

受保护的技术使用者:杰瑞环保科技有限公司

技术研发日:20221123

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!