一种仿生态自然塘-湿地复合净化系统的制作方法

本技术涉及微污染水源处理,尤其涉及一种仿生态自然塘-湿地复合净化系统。

背景技术:

1、近年来,中国南方河网地区水环境污染和生态破坏的趋势仍没有得到有效遏制,水源水质恶化已经成为河网地区众多水厂面临的难题。饮用水水质安全保障的关键是水源保护和修复。饮用水源地保护对于减少饮用水处理成本和提高饮用水质量具有至关重要的作用。

2、目前,授权公告号为cn1314601c,名为“分段式自由表面流人工湿地处理方法及系统”的实用新型专利公开了一种采用分段式自由表面流人工湿地净化河网地区富营养化水的面源污染治理方法和系统,其基于植物种类、填料类型、生态链和河床等特征因素的设计,将已有河道改造成分段式自由表面流人工湿地,使地表径流在流入河湖之前通过具有不同污染物去除倾向的自由表面流人工湿地模块,在微生物-填物-填料-水生动物的联合作用下富营养化得到净化。该分段式自由表面流人工湿地不需建设处理构筑物或管网,不影响原有河网地区的泄洪作用,同时水流以重力自流方式流过人工湿地系统,没有动力消耗,适合在在广大河湖周边河网地区推广应用。

3、申请公布号为cn102234165a,名为“一种使用人工湿地净化污水的系统和净化自来水厂污染源水的系统方法”,该方法在自来水厂进水口之前构建规模性的生态型水质净化湿地系统,包括预处理区、水位提升和曝气充氧区、湿地根孔生态净化区、深度净化区、达标引水区等多个功能区,其中在所述湿地根孔生态净化区中通过人工构筑湿地根孔的方法构建人造根孔与自然根孔相结合的净化系统。该方法日处理自来水厂源水20~24万吨,实现了主要水质指标提高一个等级的效果和多个方面的生态服务功能。

4、虽然,上述方法在一定程度上改善了污染水源的水质,但是其处理方式仍然停留在传统湿地植物净化去除有机污染、氮、磷等污染物,无法解决湿地带来的藻类过度繁殖,从而导致的异味问题;与此同时,并未考虑湿地对抗生素、卤代物等新型污染的去除。

技术实现思路

1、本实用新型提供了一种仿生态自然塘-湿地复合净化系统,该复合净化系统不仅能够抑制藻类在湿地的过度繁殖,而且显著提高抗生素、卤代物等新型污染的去除效果。

2、具体技术方案如下:

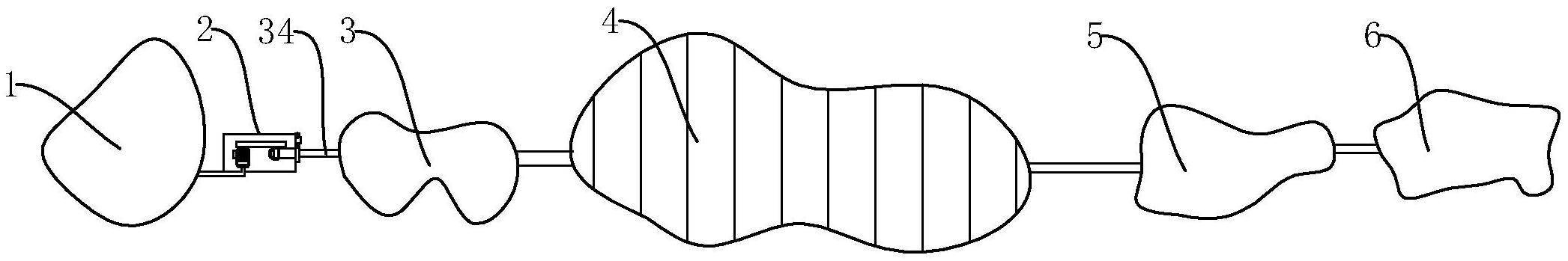

3、一种仿生态自然塘-湿地复合净化系统,包括:依次连通的前处理塘、沟渠-潜流床交替湿地生态净化区、后处理塘和取水区;所述沟渠-潜流床交替湿地生态净化区内设有依次连通的进水区、生态净化区和出水区;

4、所述生态净化区从进水区至出水区由高到低呈现自然坡度,水流在水平方向上呈现平流、潜流交替流动,并从进水区直接穿过生态净化区流至出水区;所述生态净化区沿水流方向交替设置有沟渠和潜流生态净化床,沟渠分为深沟渠和浅沟渠,深浅沟渠交替设置;在与水流流向垂直的方向上,沟渠和潜流式生态净化床的两端均设有限制水流出入的堤坝。

5、本实用新型在采用“塘-湿地-塘”的复合净化模式对平原河网微污染水源进行处理的同时,利用“沟渠-潜流床”的组合形成深度潜流湿地,不仅能够抑制藻类在湿地的过度繁殖,而且显著提高抗生素、卤代物等新型污染的去除效果。

6、进一步地,前处理塘的上游设有水位提升泵,自然河、湖水源微污染水源通过水位提升泵进入前处理塘。所述前处理塘分为前塘深潭区和前塘浅滩区,前塘深潭区和前塘浅滩区之间的过渡区域设为用于人工增加溶解氧的曝气充氧区。

7、进一步地,所述前处理塘分为前塘深潭区和前塘浅滩区,前塘深潭区与所述水位提升泵连接,前塘浅滩区与沟渠-潜流床交替湿地生态净化区的进水区连接。

8、更进一步地,前塘深潭区和前塘浅滩区之间的过渡区域设为用于人工增加溶解氧的曝气充氧区。

9、更进一步地,所述前塘浅滩区内垛堞有块石和砾石,水下土壤上插有若干根用于固定块石和砾石的限位木桩,水面上种植有浮水植物;在所述前塘浅滩区外周的水下缓坡处放置有强化基底的石灰石;石灰石缓释的钙离子有助于水中胶粒絮凝,沉淀磷酸盐,从而降浊除磷,并缓冲调节水体ph值,抑制藻类的生长。

10、为了实现更好的水质接触交换效果和防止石块滚落,作为优选,将石灰石填装在石笼网箱内,并将石笼网箱放置于前塘浅滩区外周的水下缓坡处,石笼网箱的厚度为20~30cm,内部的石灰石粒径为6~8cm。

11、作为优选,所述前处理塘上游设有100~1000m长度的前处理河道或前处理渠道;该河道或渠道可以消减微污染水源中的悬浮颗粒物及附载的各类污染物。

12、更进一步地,所述前处理塘可以是由多级塘组合而成。

13、进一步地,所述出水区设有与生态净化区内水流末端的浅沟渠连通的出水口。

14、进一步地,潜流生态净化床由上至下依次设有水生植物种植区、过水区和通气区;所述水生植物种植区填有透水性的硬质颗粒栽培基质,过水区内填有供水流通过的大颗粒净化床载体,通气区内设有若干根用于曝气的通气管路。

15、进一步地,所述水生植物种植区填有透水性的硬质颗粒栽培基质,过水区内填有供水流通过的大颗粒净化床载体,通气区内设有若干根用于曝气的通气管路。

16、进一步地,所述沟渠的水面上悬浮有由若干根纵横交错的带孔小管所形成的管网;所述带孔小管的两端密封,管内填装有沉水植物种子和用于种子生长的基质。

17、更进一步地,在前处理塘下游的第一个深沟渠内,所述管网的正下方设有超声波发生管,超声波发生管通过耐腐蚀绳索悬挂于管网下方。

18、进一步地,以沟渠底部至湿地表面的距离作为沟渠深度,所述深沟渠与浅沟渠的深度比为1.0~10:1,宽度比0.5~5.0:1;所述生态净化区内设有护坡对深浅沟渠进行保护。

19、浅沟渠水域面积占生态净化区5%~25%,深沟渠水域面积占生态净化区15%~40%,其余比例为潜流生态净化床所占面积。

20、后处理塘的面积、深度和蓄水量均较大,可用于贮存较多已净化好的原水,满足后续取水或应急备用供水的需求。进一步地,所述后处理塘分为后塘深潭区和后塘浅滩区;其中,后塘深潭区与所述出水区连通,后塘浅滩区与取水区连通。可以采用多级塘组合的形式。

21、在后塘深潭区可以适当、适量的投放水生动物,如螺蚌、鱼类,投放的鱼类宜以滤食性鱼类为主;边缘浅水区域可适量引种沉水植物;来加强水体循环流动、减少死水区,防控藻类水化爆发。在后塘浅滩区周边的边坡台地和接近出水口的沟通渠道等部位可以铺设鹅卵石或碎石基底,进一步强化后处理塘对水体的净化和对水质的稳定效果。

22、进一步地,所述后塘深潭区和后塘浅滩区内均设置潜水丁坝群;所述潜水丁坝群由3~5个以上的潜水丁坝构成,每个潜水丁坝的坝顶长度为区域内水面宽度的10~60%,丁坝截面积为区域内水域面积的10~30%设计,丁坝的坝顶淹没于常水位以下10~60cm,坝顶种植有常青水生乔木或水生植物。

23、进一步地,所述生态净化区的水深范围为0.2~3.5m;其中,潜流生态净化床的标高高于常水位范围为0~50cm,深沟渠的水深范围为1.5m~3.5m,浅沟渠的水深范围为0.3m~1.4m;潜流生态净化床内水生植物种植区设于表层下方0~50cm,过水区设于表层下方55~150cm,通气区设于表层下方通气区155~200cm。

24、进一步地,所述过水区由下层碎石区和上层鹅卵石区组成;所述水生植物种植区内填有基质,基质上种植有根系发达的水生植物。

25、与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

26、本实用新型在采用“塘-湿地-塘”的复合净化模式对平原河网微污染水源进行处理的同时,利用“沟渠-潜流式生态净化床”的组合形成深度潜流湿地,抑制藻类在湿地的过度繁殖,处理后的出水,可作为城市供水常备水源或备用水源,do值≥5.0mg/l,化学需氧量≤20mg/l,氨氮≤4.0mg/l,总磷≤0.2mg/l,藻类计数小于5000万个/升,并对抗生素、卤代物等污染有不同程度的去除效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!