污泥生物处理框的制作方法

本技术涉及污泥处理领域,尤其涉及一种污泥生物处理框。

背景技术:

1、由污水处理所排出的沉淀物,其中以有机物为主要成分的沉淀物称为污泥,其性质是含水率高、易于腐化发臭,颗粒较细,在污泥处理中,一般都采用生化处理,生化处理净化污泥同时,由于微生物的新陈代谢会产生大量的剩余污泥,需作进一步处理,压滤填埋及焚烧是常规的处理方法,且成本较高,容易二次污染,为防止二次污染,现有的解决方式是使用生物处理,例如,将蚯蚓养殖和污泥处理结合的方式,利用蚯蚓吞食土壤中大量的有机废弃物,并通过与微生物的协同作用,进行分解,对土壤中的有害重金属进行降解,促进土壤生态系统的再循环,同时蚯蚓的排泄物中有害成分大大降低,如专利名称为《一种工业污泥蚯蚓无害化处理装置》,申请号为:cn201520269734.x的实用新型专利,提供了一种污泥处理装置,利用螺旋状叶片翻动污泥,增加污泥含氧量,然而,这中螺旋叶片在翻动污泥的同时也容易伤害到污泥中的蚯蚓,同时,在翻动搅拌后,污泥和蚯蚓排泄物混合,难以分离,导致分离不完全,造成二次污染与浪费。

技术实现思路

1、因此,为解决上述问题,本实用新型提供了一种污泥生物处理框。

2、本实用新型是通过以下技术方案实现的:

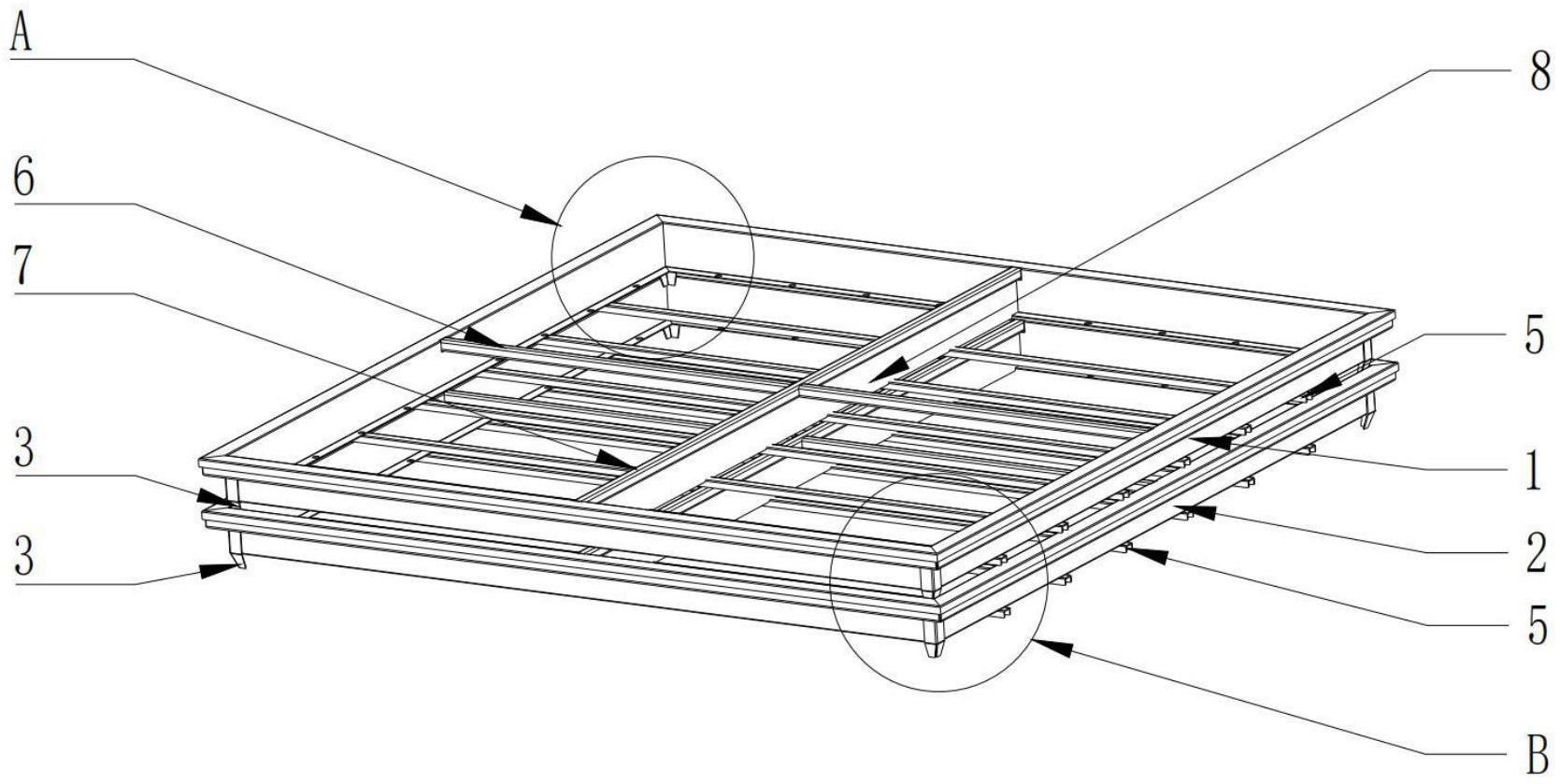

3、一种污泥生物处理框,包括上下叠加的第一污泥承载框和第二污泥承载框,所述第一污泥承载框和第二污泥承载框包括轮廓形状一致的框体,以及设置在所述框体底部四周的支脚,所述框体的顶部设置有开口,所述第一污泥承载框和第二污泥承载框上下叠加时,所述第一污泥承载框底部的四个支脚正好穿入所述第二污泥承载框顶部开口四周的边角内,所述第一污泥承载框的底部为镂空网层,所述镂空网层上设置有使蚯蚓穿过的网孔。

4、优选的,所述支脚包括向内倾斜设置的第一支撑部和第二支撑部,所述第一支撑和第二支撑部位于所述框体底部相邻的两条边上,且第一支撑和第二支撑部在所述框体底部相邻的两条边的相交处连接并形成夹角。

5、优选的,所述框体底部还平行设置有多条第一支杆,所述第一支杆凸出设置在所述框体底部,所述第一污泥承载框和第二污泥承载框上下叠加时,所述第一污泥承载框底部的第一支杆与所述第二污泥承载框的框体边缘处的上表面抵接。

6、优选的,所述第一支杆的高度小于所述支脚的高度。

7、优选的,所述框体顶部设置有十字支撑梁,所述十字支撑梁包括相互垂直设置的第二支杆和第三支杆,所述第二支杆穿过所述第三支杆,且所述第二支杆和第三支杆均与框体顶部高度平齐。

8、优选的,所述框体内部设置有中心支撑板,所述中心支撑部平分所述框体内部空间,且垂直设置在所述镂空网层顶部。

9、优选的,所述第三支杆设置在所述中心支撑板的顶部,并沿所述中心支撑板的长度方向设置,所述第二支杆与所述第一支杆平行,且所述第二支杆与所述第三支杆交叉设置在所述支撑板的顶部。

10、优选的,所述第二污泥承载框内设置有恒温发酵装置,所述恒温发酵装置的温度为30℃-32℃。

11、优选的,所述镂空网层上的网孔的孔径为3mm-5mm。

12、本实用新型技术方案的有益效果主要体现在:

13、1、 利用上下叠加的第一污泥承载框和第二污泥承载框实现污泥处理的空间立体化,节省存放空间,同时,在其中一个污泥承载框中存放已处理的污泥和蚯蚓,另一个污泥承载框中存放新的污泥,两个框之间设置用于蚯蚓通过的镂空网层,利用蚯蚓对于温度、透气性和湿度的需求实现污泥、蚯蚓以及蚯蚓排泄物的自动分离,并利用生物处理方式处理污泥中的重金属,无需大量机械化操作,节省能源且分离完全,避免造成二次污染与浪费。

14、2、 框体顶部设置开口且其底部四周设置支脚,使两个框体叠加时,位于上方的框体底部的四个支脚正好穿入位于下方的框体顶部开口四周的边角内,便于上下框体定位,同时,支脚上的两个支撑部向内倾斜,起到导向的作用,同时便于放置,使两个框体在叠加时,支脚倾斜的外部逐渐伸入到开口四周边角内,避免因放置不稳而出现框体倾倒或污泥泄漏。

15、3、 框体底部还平行设置多条第一支杆,框体顶部设置有十字支撑梁,保障框体的支撑性能,同时位于上方的框体底部的第一支杆与位于下方的框体顶部抵接,使两个框体之间形成一端间隙,确保两个框体之间的透气性,提高蚯蚓的生存率。

技术特征:

1.污泥生物处理框,其特征在于:包括上下叠加的第一污泥承载框和第二污泥承载框,所述第一污泥承载框和第二污泥承载框包括轮廓形状一致的框体,以及设置在所述框体底部四周的支脚,所述框体的顶部设置有开口,所述第一污泥承载框和第二污泥承载框上下叠加时,所述第一污泥承载框底部的四个支脚正好穿入所述第二污泥承载框顶部开口四周的边角内,所述第一污泥承载框的底部为镂空网层,所述镂空网层上设置有使蚯蚓穿过的网孔。

2.根据权利要求1所述的污泥生物处理框,其特征在于:所述支脚包括向内倾斜设置的第一支撑部和第二支撑部,所述第一支撑和第二支撑部位于所述框体底部相邻的两条边上,且第一支撑和第二支撑部在所述框体底部相邻的两条边的相交处连接并形成夹角。

3.根据权利要求1所述的污泥生物处理框,其特征在于:所述框体底部还平行设置有多条第一支杆,所述第一支杆凸出设置在所述框体底部,所述第一污泥承载框和第二污泥承载框上下叠加时,所述第一污泥承载框底部的第一支杆与所述第二污泥承载框的框体边缘处的上表面抵接。

4.根据权利要求3所述的污泥生物处理框,其特征在于:所述第一支杆的高度小于所述支脚的高度。

5.根据权利要求4所述的污泥生物处理框,其特征在于:所述框体顶部设置有十字支撑梁,所述十字支撑梁包括相互垂直设置的第二支杆和第三支杆,所述第二支杆穿过所述第三支杆,且所述第二支杆和第三支杆均与框体顶部高度平齐。

6.根据权利要求5所述的污泥生物处理框,其特征在于:所述框体内部设置有中心支撑板,所述中心支撑板平分所述框体内部空间,且垂直设置在所述镂空网层顶部。

7.根据权利要求6所述的污泥生物处理框,其特征在于:所述第三支杆设置在所述中心支撑板的顶部,并沿所述中心支撑板的长度方向设置,所述第二支杆与所述第一支杆平行,且所述第二支杆与所述第三支杆交叉设置在所述支撑板的顶部。

8.根据权利要求1所述的污泥生物处理框,其特征在于:所述第二污泥承载框内设置有恒温发酵装置,所述恒温发酵装置的温度为30℃-32℃。

9.根据权利要求1所述的污泥生物处理框,其特征在于:所述镂空网层上的网孔的孔径为3mm-5mm。

技术总结

本技术公开了一种污泥生物处理框,包括上下叠加的第一污泥承载框和第二污泥承载框,所述第一污泥承载框和第二污泥承载框包括轮廓形状一致的框体,所述第一污泥承载框的底部为镂空网层,所述镂空网层上设置有使蚯蚓穿过的网孔。本方案利用生物处理方式处理污泥中的重金属,无需大量机械化操作,节省能源且分离完全,避免造成二次污染与浪费,同时实现污泥处理的空间立体化,节省存放空间。

技术研发人员:陈俊伟

受保护的技术使用者:环川环保设备(苏州)有限公司

技术研发日:20221229

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!