适用于深层地下水净化的阻隔墙-可渗透反应墙组合结构

本发明属于污染场地地下水污染控制及修复的一种净化深层地下水污染羽的组合结构,尤其是涉及了一种适用于深层地下水净化的阻隔墙-可渗透反应墙组合结构。

背景技术:

1、我国生活垃圾填埋场基数大,污染负荷高,渗滤液液位高,底部衬垫破损问题尤为严重,渗滤液渗漏问题频频发生。据住建部2018年调查,中国约1600个垃圾填埋场和27000个简易填埋场存在渗滤液渗漏的风险。高浓度的渗滤液将对周围地表水、地下水和土壤造成严重的污染,从而影响人类健康和生态安全。山谷型垃圾填埋场利用天然山体形成库容,可减少填埋场为增加库容的开挖成本。但山谷型场地地形地貌起伏变化较大,地下水埋深大,通常地层倾角≥15°,水力梯度>0.02,其水动力条件较平原型和阶地形填埋场复杂,地下水污染风险更高。我国部分山谷型垃圾填埋场封场后仍持续产生低浓度废水,运营成本较高,需要采取处置措施。

2、可渗透反应墙技术被广泛认为是一种可持续的污染地下水原位修复方法。可渗透反应墙的技术修复原理是:在污染物场地下游垂直于地下水流方向设置可渗透反应墙,使含有污染物的地下水流经墙内的反应区,通过墙内填料与污染物发生物理化学反应,以使污染物达到修复浓度目标的目的。其优势在于可实现原位被动修复、填料易获得且成本低、后期维护费用低、绿色可持续等。可渗透反应墙的结构选型需综合考虑场地水文地质特征和污染羽分布特征,在尽可能拦截污染羽的同时实现经济高效净化。可渗透反应墙的结构类型主要分为连续墙式、隔水漏斗-导水门式、反应单元被动收集带式和灌注处理带式等。但当污染羽规模较大、地下水埋深及基岩埋深较大时,传统结构类型的可渗透反应墙开挖和支护难度大,建设成本将大幅度提高,污染羽浓度分布不均也将导致反应墙内的反应性填料利用率较低。

3、国内部分场地已开展了可渗透反应墙技术相关的中试试验或示范性工程,但暂时仅采用底部嵌入相对隔水层或修建隔水单元的可渗透反应墙,该技术在深层污染地下水的垃圾填埋场场地修复项目的应用还有待进一步发展。田雷等于2012年在河南焦作修建了高5m的地下式混凝土反应池用于开展地下水三氯乙烯和甲苯修复的中试试验;滕应等于2015年在内蒙古包头应用深度10~11m的注入式反应系统联合隔水墙修复尾矿库地下水中的硫酸盐;宋昕等于2018年在湖南长沙应用了深度为15m的可渗透反应墙修复铬盐厂污染地下水等。

4、此外,国内也有若干关于可渗透反应墙的专利报道,少数联合水力阻隔被动集流结构(郑凯旋等,cn113896273a;杨崎峰等,cn111153529a),部分采用外力驱动集流结构(蒲生彦等,cn115636464a;朱宗强等,cn113751493a),也有涉及被动和外力驱动联合集流的案例(吴代赦等,cn107311286a)。但现有技术中暂无采用低渗透性阻隔墙-可渗透反应墙组合结构净化处置深层污染地下水的先例。

技术实现思路

1、针对背景技术中存在的缺陷和问题,本发明的目的在于提供一种适用于深层地下水净化的阻隔墙-可渗透反应墙组合结构,用于解决传统可渗透反应墙净化深层污染地下水存在的开挖深度大、支护难度大、建设成本高和填料利用率低等问题,可有效去除污染地下水中的cod、氨氮和重金属等主要污染组分。

2、本发明所采用的技术方案如下:

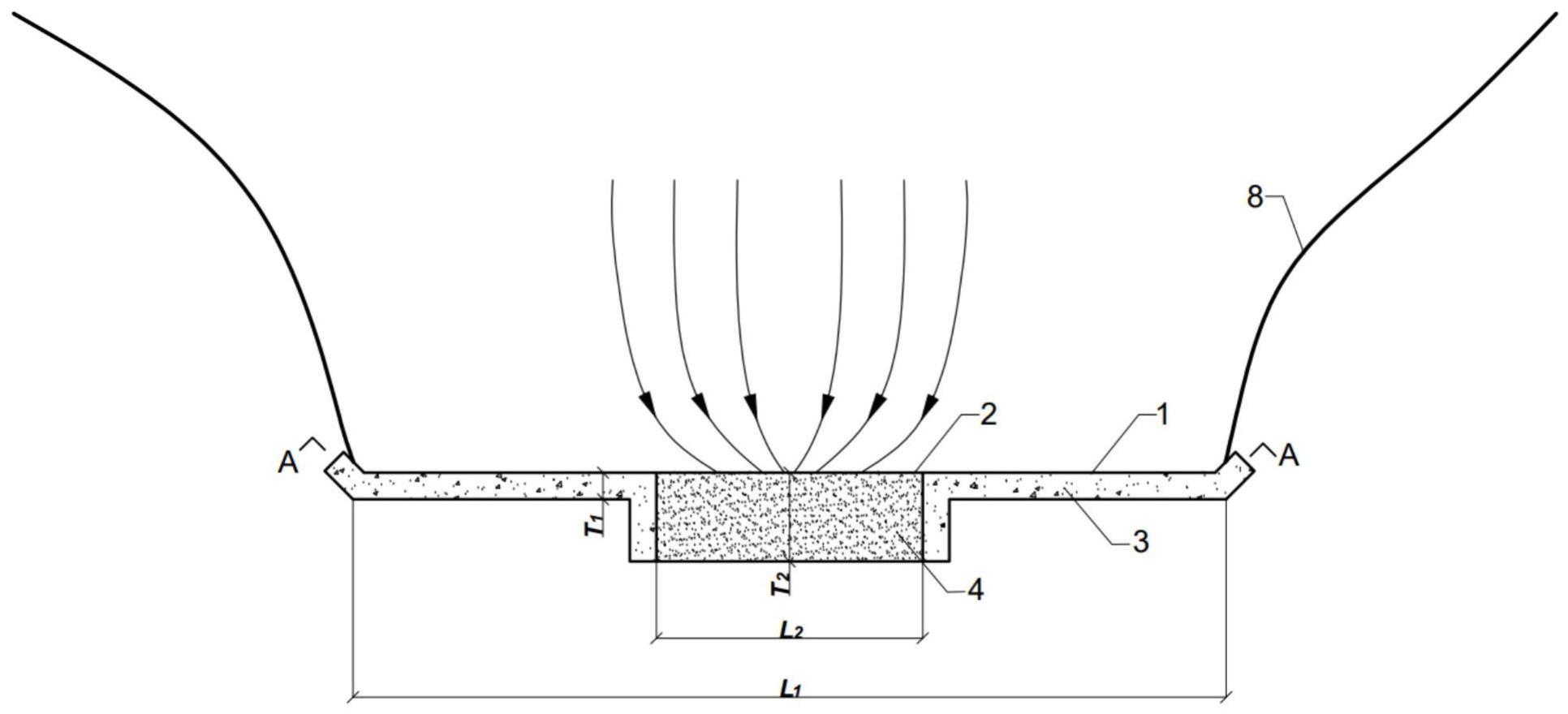

3、本发明的低渗透性阻隔墙-可渗透反应墙组合结构布设在垃圾填埋场的下游地下水出流口处,低渗透性阻隔墙-可渗透反应墙组合结构包括低渗透性阻隔墙和可渗透反应墙,可渗透反应墙设置在低渗透性阻隔墙中间的上部,低渗透性阻隔墙的两侧分别嵌入垃圾填埋场两侧的山体,可渗透反应墙的上表面和低渗透性阻隔墙的上表面齐平,可渗透反应墙和低渗透性阻隔墙均垂直于地下水水流方向设置;所述的低渗透性阻隔墙主要由低渗透性防污材料填筑形成,可渗透反应墙主要由非反应性填料和用于净化受污染地下水的反应性填料分层填筑形成。

4、所述的非反应性填料填筑于可渗透反应墙的地下水位线以上区域,反应性填料填筑于可渗透反应墙的地下水位线以下区域,反应性填料用于去除地下水中的cod、氨氮和重金属。

5、所述的非反应性填料为粗砂和砾石中的一种或多种;所述的反应性填料为活性炭、石灰石和沸石中的一种或多种;非反应性填料和反应性填料的渗透系数均为1×10-5~1×10-3m/s。

6、所述的低渗透性防污材料采用土-膨润土、水泥-膨润土或注浆帷幕,低渗透性防污材料的渗透系数为1×10-11~1×10-9m/s。

7、所述的垃圾填埋场的下游地下水出流口处具体为指山谷型垃圾填埋场的下游谷口处。

8、所述的低渗透性阻隔墙嵌入在相对隔水层中,低渗透性阻隔墙的厚度为0.6~1.2m。

9、所述低渗透性阻隔墙的深度和可渗透反应墙深度的比例为6:1~10:1,可渗透反应墙的深度不超过5m,可渗透反应墙的厚度为1.0~5.0m。

10、低渗透性阻隔墙厚度根据阻隔材料性能、水头高度和墙体服役年限等进行综合设计,一般为0.6~1.2m。可渗透反应墙厚度根据填料性能、场地实际流速和污染物信息等进行综合设计,一般为1.0~5.0m。

11、在受污染含水层中布置低渗透性阻隔墙以阻拦深层污染地下水向下游流动,迫使地下水位雍高;在低渗透性阻隔墙内设置部分区段的可渗透反应墙,使得雍高地下水均匀流经可渗透反应墙;

12、在山谷型垃圾填埋场下游谷口位置处原位布设低渗透性阻隔墙-可渗透反应墙组合结构,将低渗透性阻隔墙嵌入相对隔水层中,预留可渗透反应墙缺口。这样,低渗透性阻隔墙阻拦的含有多组分污染物的地下水将溢流到可渗透反应墙中,经反应性填料进行净化处置。

13、本发明通过在山谷型垃圾填埋场下游谷口处建立低渗透性阻隔墙,将地下水雍高至可渗透反应墙处,再利用水头差使污染地下水在驱动力作用下溢流进入可渗透反应墙,这样污染地下水中的污染物将与反应性填料充分反应实现净化。

14、本发明通过设置低渗透性阻隔墙的方式将具有污染羽的地下水集流至可渗透反应墙中,避免地下水污染羽流经填埋场下游造成污染,可实现原位污染羽的捕获与净化。此外,由低渗透性阻隔墙雍高地下水水位将迫使所有污染地下水均匀通过布设的可渗透反应墙中集中处理,而不是将可渗透反应墙嵌入相对隔水层处置分布不均的污染羽。这样可以根据场地实际污染渗漏总量进行优化布设可渗透反应墙,无需考虑高浓度渗漏通道的影响,以被动处理的方式实现了原位净化垃圾填埋场地下水污染羽。

15、本发明的有益效果为:

16、1、本发明的低渗透性阻隔墙-可渗透反应墙组合结构可解决地下水深层污染问题,通过低渗透性阻隔墙截留污染羽,将深层污染地下水引入可渗透反应墙内进行净化处置。

17、2、本发明的低渗透性阻隔墙-可渗透反应墙组合结构依靠水头差自主运行,水头差将驱动受污染地下水持续流入可渗透反应墙内,无需外力,运行维护方便。

18、3、本发明的低渗透性阻隔墙-可渗透反应墙组合结构内,地下水污染羽由自然衰减导致的分布不均变为雍高后的相对均匀,延长了反应性填料的击穿时间,实现填料的高效利用和污染水流的高效净化。

19、综合上述,本发明低渗透性阻隔墙-可渗透反应墙组合结构使污染地下水被动雍高并均匀通过可渗透反应墙,使得污染物和填料充分反应,显著提高填料的利用率和墙体净化污染羽效率。填充的活性材料可根据目标污染物进行调整,实现“氧化”、“沉淀”、“吸附”等功能,可有效净化污染地下水中的多组分污染物。本发明具有建设成本低,填料利用率高,设计灵活性强,运行维护方便,绿色可持续等优势,极具推广应用潜力。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!