一种中小型河道的水底系统性生态修复方法与流程

本发明涉及河道水体污染治理,特别是涉及一种中小型河道水底系统性生态修复方法。

背景技术:

1、随着人类活动的增加,各类水体的污染和破坏日益严重,众多水环境问题相继暴露,水体富营养化、重金属污染、有机污染等问题已经成为全球性的环境挑战。目前水生态修复的主要措施包括植物修复、生物修复、物理修复、化学修复和工程修复等。不同的修复技术可以互相补充,有效地改善水环境质量,保护水生态。

2、常见的水生态修复技术是水下森林技术,即利用可以在水底快速生长的沉水植物构建水下森林系统,吸附、分解、吸收水体营养负荷,提高水体透明度,增强水下景观;为鱼、虾等水生动物活动和产卵提供隐蔽的场所,为实现水域生态平衡创造条件。

3、但对于一些水体较深、水体浊度高、透光度弱、底泥硬质、富营养化严重的水体,直接种植沉水植物成活率低,难以定植,且修复效果有限。即使短时间内成活但还是会受到光照不足、水流流速过快的影响无法正常生长并发挥作用,甚至由于茎叶的腐败造成水体内源污染加剧。现有技术虽然提出了一些水下森林构建方法和结构,但一般操作复杂繁琐,实际生产中难以被直接实施利用。同时大部分水生态的修复只强调了水下森林的重要性,轻视了底泥改良,甚至忽略了对河道底泥的系统性修复,导致河道内源污染持续加剧,治理效果不佳,治理易反复。

技术实现思路

1、为解决上述提到水生态修复问题,本发明结合工程措施与生物措施,提出一种中小型河道的水底系统性生态修复方法,将底泥治理与水下森林构建充分结合,两者紧密联系、互相促进,共同改善水生态质量,而且该方法水下森林的构建操作简单,便于实际应用。

2、为实现上述目的,本发明提供了一种中小型河道的水底系统性生态修复方法,包括如下步骤:

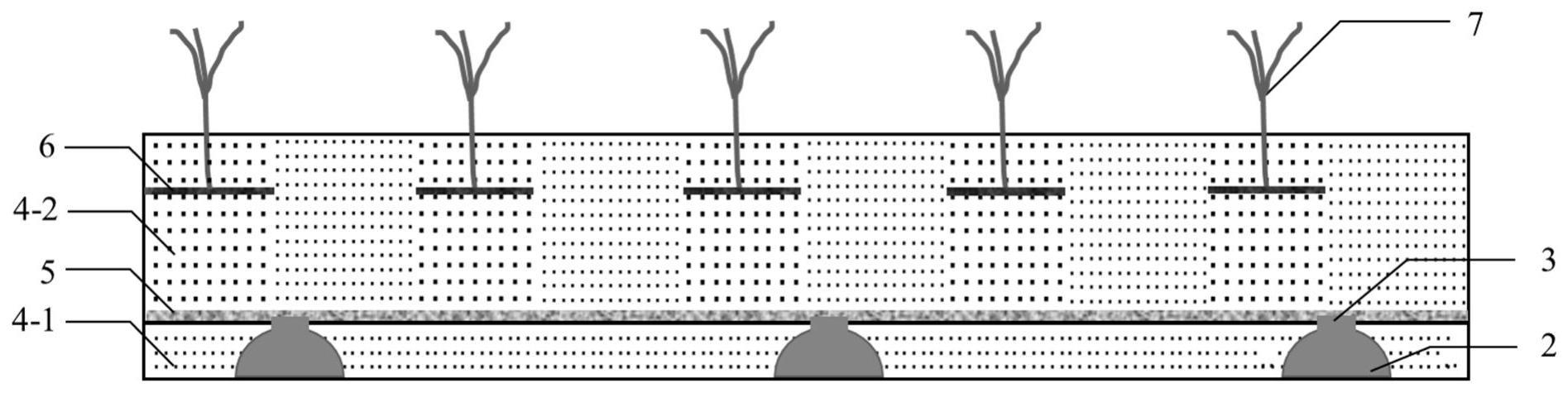

3、a、剥离河道水底15~20cm未经处理的底泥,在河道底部铺设一层土工布,土工布上垂直河道方向每隔5~15m布设通气管。

4、b、将剥离的底泥进行微处理,自然晾干压碎,剔除动植物残体,在经微处理的底泥中掺入砂石或砾石进行预处理,分成第一预处理底泥与第二预处理底泥两部分分别搅拌均匀备用,其中,第一预处理底泥由体积比为(2-3):1的底泥与砂石/砾石组成,所述第二预处理底泥由体积比为(5-6):1的底泥与砂石/砾石组成。

5、c、在与通气管表层平行处铺设一层第一预处理底泥,在第一预处理底泥上方铺设一层2-3cm厚的沙石层,之后在垂直河道方向将第二预处理底泥与第一预处理底泥以覆盖宽度0.5m为基本单位交叉覆盖在所述沙石层上方,且沙石层上方的第一预处理底泥与第二预处理底泥之间用pvc挡板隔开;

6、d、将菌根菌与车前草种子按照15g/m2和20g/m2的标准均匀混合,并均匀撒播到第二预处理底泥表层,再将2~3cm厚的第一预处理底泥分别覆盖至所述第一预处理底泥与第二预处理底泥的表面,整平,之后每隔3~5天浇水微灌,发芽后将pvc挡板撤出;

7、e、待车前草生长2~3个月后连根去除,将表层底泥重新翻耕平整,剔除残存根系,并将聚磷菌菌剂加水以1:10体积比稀释后得到菌液,均匀喷洒于底泥表层;

8、f、底泥表层平面铺设一层石笼网,在石笼网上利用石笼网箱形成开放式石障网格,沿长边进行拼接,每3~5个石笼网箱为一组,垂直河道方向的河道两侧每隔3~5m交错设置一组石笼网箱,并在河道中部留出至少2~3m宽的通道,在石笼网箱内部放置若干多孔细菌屋建立硝化系统;

9、g、在河道底部设置若干个正方形的基本种植单元,所述基本种植单元包括与河道底部石笼网相连的圆柱形种植室以及外侧的框架结构,在种植室内种植沉水植物,所述沉水植物选择为苦草和马来眼子草,种植密度为苦草50~80株/m2,马来眼子草30~50株/m2。

10、h、在沉水植物生长前期,先将水位控制在0.5m左右的高度,定植后及时补栽,待沉水植物生长高度接近石笼网高度时逐渐增加水位至常水位。

11、优选地,所述通气管为直径10cm平面向下的半圆柱体,所述通气管侧表面设置若干2~3mm的通气孔隙并由土工布包裹。

12、优选地,在通气管最上面设置直径3~5cm的圆柱形通气孔道,所述圆柱形通气孔道内填充包裹沙石的土工布结构物,且所述圆柱形通气孔道突出通气管水平位置1~2cm。

13、优选地,所述第一预处理底泥顶部高于通气管表层且低于通气孔道上平面。

14、优选地,所述沙石层中沙石粒径为0.1~0.15cm,所述石笼网的网孔为8~10cm。

15、优选地,所述多孔细菌屋为陶瓷材质,将硝化细菌与水以1:(30~45)的重量比混合,将多孔细菌屋浸入到硝化细菌菌液中浸泡24h,之后置于石笼网箱内部避光处。

16、优选地,所述种植室为上下开放的圆柱体,直径为6~8cm,高8~12cm,材质为pvc,所述种植室表面设有透气孔,并包裹土工膜。

17、优选地,所述框架结构为正方形pvc板,边长的边缘向下内扣,所述框架结构侧面设有透气孔。

18、优选地,所述框架结构向上面设有直径小于种植室直径的圆形的种植孔,沿所述种植孔下方有一圈向内的突起,所述突起可嵌入种植室内与种植室相连。

19、优选地,所述沉水植物的种植步骤包括:先在种植室底部铺一层2cm厚的第二预处理底泥,再加入2~4cm厚的第一预处理底泥,将沉水植物根系载入种植室内并加入菌根菌,再用第一预处理底泥覆盖住根系并填满种植室,之后用土工布覆盖住种植孔。

20、基于上述技术方案,本发明的优点是:

21、本发明的中小型河道的水底系统性生态修复方法包含了底泥基质的改良、河底模块构建、水下森林模块种植等多个方面,为河道水生态修复治理提供更加系统全面的解决办法。

22、本发明将河道底泥基质改良与沉水植物种植两方面紧密结合,相辅相成,互相促进,利用生物措施和工程措施从根本上解决河道水生态污染问题。

技术特征:

1.一种中小型河道的水底系统性生态修复方法,其特征在于:包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的水底系统性生态修复结构,其特征在于:所述通气管(2)为直径10cm平面向下的半圆柱体,所述通气管(2)侧表面设置若干2~3mm的通气孔隙并由土工布包裹。

3.根据权利要求2所述的水底系统性生态修复结构,其特征在于:在通气管(2)最上面设置直径3~5cm的圆柱形通气孔道(3),所述圆柱形通气孔道(3)内填充包裹沙石的土工布结构物,且所述圆柱形通气孔道(3)突出通气管(2)水平位置1~2cm。

4.根据权利要求3所述的水底系统性生态修复结构,其特征在于:所述第一预处理底泥(4-1)顶部高于通气管(2)表层且低于通气孔道(3)上平面。

5.根据权利要求1所述的水底系统性生态修复结构,其特征在于:所述沙石层(5)中沙石粒径为0.1~0.15cm,所述石笼网(16)的网孔为8~10cm。

6.根据权利要求1所述的水底系统性生态修复结构,其特征在于:所述多孔细菌屋为陶瓷材质,将硝化细菌与水以1:(30~45)的重量比混合,将多孔细菌屋浸入到硝化细菌菌液中浸泡24h,之后置于石笼网箱内部避光处。

7.根据权利要求1所述的水底系统性生态修复结构,其特征在于:所述种植室(11)为上下开放的圆柱体,直径为6~8cm,高8~12cm,材质为pvc,所述种植室(11)表面设有透气孔,并包裹土工膜。

8.根据权利要求1所述的水底系统性生态修复结构,其特征在于:所述框架结构(14)为正方形pvc板,边长的边缘向下内扣,所述框架结构(14)侧面设有透气孔。

9.根据权利要求8所述的水底系统性生态修复结构,其特征在于:所述框架结构(14)向上面设有直径小于种植室(11)直径的圆形的种植孔(15),沿所述种植孔(15)下方有一圈向内的突起,所述突起可嵌入种植室(11)内与种植室(11)相连。

10.根据权利要求9所述的水底系统性生态修复结构,其特征在于:所述沉水植物(13)的种植步骤包括:先在种植室(11)底部铺一层2cm厚的第二预处理底泥(4-2),再加入2~4cm厚的第一预处理底泥(4-1),将沉水植物(13)根系载入种植室(13)内并加入菌根菌,再用第一预处理底泥(4-1)覆盖住根系并填满种植室(11),之后用土工布覆盖住种植孔(15)。

技术总结

本发明涉及一种中小型河道的水底系统性生态修复方法,包括底泥基质改良及模块构建及沉水植物种植,其中底泥基质改良及模块构建包括:剥离底泥→铺设土工布→埋设通气管→预处理底泥回填→栽种菌根植物并收获→投入聚磷菌→铺设石笼网及石笼网箱。本发明包含了底泥基质的改良、河底模块构建、水下森林模块种植等多个方面,将河道底泥基质改良与沉水植物种植两方面紧密结合,相辅相成,互相促进,利用生物措施和工程措施从根本上解决河道水生态污染问题。

技术研发人员:魏文君,樊蓓莉,董天羽,刘旭

受保护的技术使用者:北京东方利禾景观设计有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!