一种污水处理合建式浅层曝气生化系统的制作方法

本发明涉及污水处理,尤其涉及一种污水处理合建式浅层曝气生化系统。

背景技术:

1、污水处理中,一般明确区分好氧区、缺氧区、沉淀区,各个区的作用单一,利用率低下。

2、污水处理行业一般使用生化处理,二沉池在其中扮演泥水分离的角色,运行的好坏,直接影响系统处理效果。二沉池污泥区一般要求一定容积,此部分池容仅用于污泥暂存,无其他意义,是一种空间的浪费。污水处理生化池一般池深为3-5m,占地面积较大,同时不利于臭气收集。如好氧池加深到5-8m,风机的压力将会增加,耗能也同步提高,但氧气的利用率却提升较少。

3、污水处理中曝气器仅提供充氧作用,对好氧池进行搅拌,污水在曝气作用下,无序的流动,各流线之间相互摩擦,由动能转化为热能。在缺氧池又增加机械搅拌设备,增加电耗。

4、中国专利申请公开号:cn114751518b公开了一种交替好氧-厌氧一体化生物处理装置、方法及应用,交替好氧-厌氧一体化生物处理装置包括调节池、曝气池、厌氧池和沉淀池;调节池内嵌格栅;曝气池底部进水口与调节池底部相连接,中间设置逆止阀,曝气池一侧设置曝气装置,曝气装置由风机和流量计相连接,曝气池一侧为倾斜壁面;厌氧池设置在曝气池倾斜壁面的上方,曝气池出水从上端出口流入厌氧池;沉淀池设置在厌氧池一侧,下端污泥回流区与曝气池和厌氧池底部相连接。该发明采用合建结构,组合调节池、曝气池、厌氧池和沉淀池于一体,结构紧凑占地面积小,设备少,运行简单,大大降低运行维护和投资费用,对于乡镇污水更加适合。

5、中国专利申请公开号:cn219652838u公开了一种合建式曝气池好氧颗粒化污泥一体化处理装置,属于污水处理领域,一种合建式曝气池好氧颗粒化污泥一体化处理装置,包括污水池和护板,所述护板顶面安装有护栏,所述护板安装在污水池顶部,所述污水池从内至外依次分为曝气池、沉淀池和消毒池,所述护板顶面固定安装有电机,所述电机输出轴固定连接有转轴,所述转轴底端贯穿护板并设置有曝气组件,所述沉淀池内设置有混合组件,所述沉淀池内安装有抽泥管,所述沉淀池与消毒池之间安装有电动阀门,它可以实现,将传统的曝气池、沉淀池和消毒池进行合建一体化运行,有效提升对污泥污水的处理效率。

6、但是,上述方法存在以下问题:上述方案能耗较大,且因上述各方案水流方向单一,无法对污水进行有效处理且污泥回用较为困难。

技术实现思路

1、为此,本发明提供一种污水处理合建式浅层曝气生化系统,用以克服现有技术中水流方向单一,无法对污水进行有效处理且污泥回用较为困难,从而导致污水处理系统运行不稳定的问题。

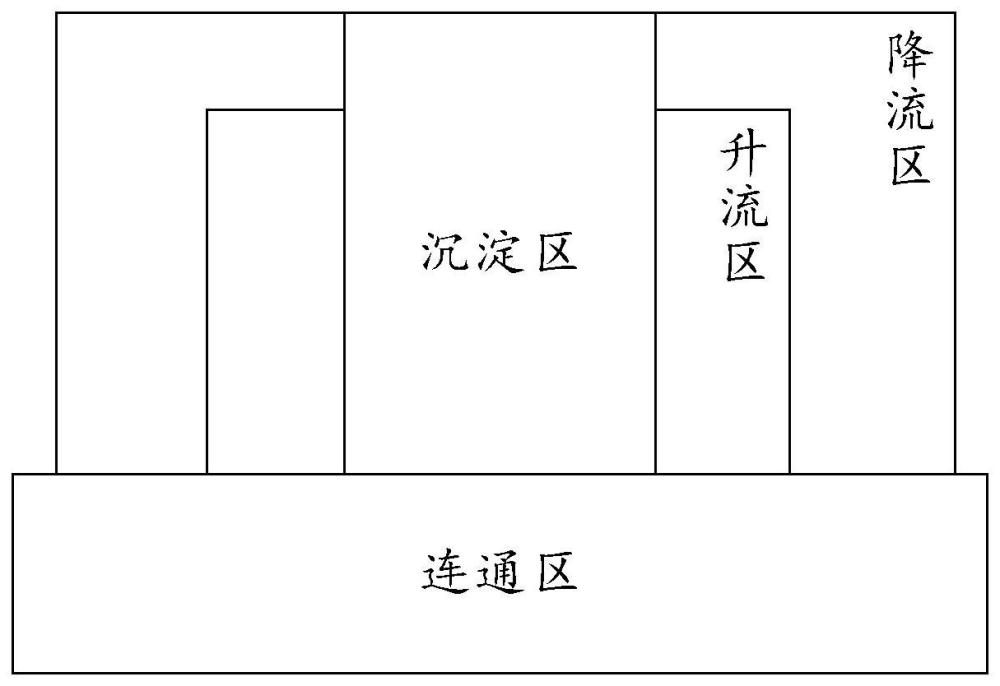

2、为实现上述目的,本发明提供一种污水处理合建式浅层曝气生化系统,其包括一组构筑模块,包括:

3、降流区,其设置在所述构筑模块外侧,用以将污水输入所述构筑模块;

4、升流区,其设置在所述降流区内,用以推动污水在所述构筑模块中上升;

5、沉淀区,其设置在所述升流区内,用以将污水进行初步沉淀;

6、连通区,其设置在所述构筑模块底部,且与所述降流区、所述升流区以及所述沉淀区相连,用以使污水在所述构筑模块的各区域流动;

7、其中,所述降流区与所述升流区由升流区壁隔离,所述升流区与所述沉淀区由沉淀区壁隔离;

8、所述升流区壁以及所述沉淀区壁远离水面的一端设有若干水孔,各水孔处于所述连通区内。

9、进一步地,包括:

10、所述构筑模块;

11、进水模块,其与所述降流区相连,用以将污水送入构筑模块;

12、充气模块,其与所述升流区以及所述沉淀区相连,用以向污水和/或污泥提供动力,并将污水与空气混合;

13、污泥模块,其与所述沉淀区相连,用以将污泥输送出沉淀区;

14、出水模块,其与所述沉淀区相连,用以将完成处理的污水输送出所述构筑模块;

15、控制模块,其与所述进水模块、所述充气模块以及所述污泥模块相连,用以根据污泥模块的出料速率控制进水模块的进水速率以及充气模块的曝气速率。

16、进一步地,所述充气模块在所述升流区中设有若干曝气器,各曝气器成环状均匀分布在所述升流区中;

17、所述充气模块在所述沉淀区中设有若干气提器,用以将沉淀区中的污泥输送至所述降流区中。

18、进一步地,所述升流区壁与水平面垂直,且低于所述构筑模块的外壁;

19、所述外壁与所述升流区壁的高差与所述曝气速率成负相关;

20、所述沉淀区壁由桶装以及锥状部分组成,用以对污泥进行选择;

21、所述沉淀区壁上设置的各水孔高度与所述出料速率成负相关。

22、进一步地,所述沉淀区在垂直方向上将污水进行过滤和选择,包括:

23、清水舱,其位于所述沉淀区顶部,用以承载完成处理的污水;

24、输出舱,其位于所述清水舱下方,且与所述出水模块相连,用以将完成处理的污水送入所述出水模块;

25、斜管舱,其位于所述输出舱下方,且设有一组斜管沉淀器,用以过滤所述污水;

26、污泥选择舱,其位于所述锥状部分,且在所述沉淀区壁的过水孔上方,并且与各气提器相连,用以对沉淀池的污水中的污泥进行选择,并将完成选择的污泥输送至所述降流区和/或所述斜管舱;

27、剩余污泥舱,其位于所述沉淀区底部,用以将完成选择的污泥送入所述污泥模块。

28、进一步地,所述升流区与所述降流区通过所述升流区壁上设置的各过水孔以及升流区壁上方的空间连通,所述充气模块中的各曝气器设置在升流区中,并以所述曝气速率将升流区中的污水送入所述降流区。

29、进一步地,所述升流区以及所述降流区在垂直方向上利用所述曝气器输入的氧气对污水进行处理,包括:

30、富氧舱,其位于所述升流区中曝气器上方,以及所述降流区顶部,用以使污泥保持好氧状态;

31、微氧舱,其位于所述降流区除顶部外的部分,以及所述升流区中曝气器的下方,用以存储未处理的污水;

32、其中,所述曝气器能够加速污水循环,并降低污水在所述微氧舱内的停留时间,用以使污水中的污泥保持活性。

33、进一步地,所述升流区顶部在水平面上的投影面积小于所述降流区,用以使升流区中的污水进入降流区顶部时,增大污水与空气的接触面积。

34、进一步地,所述输出舱包括若干穿孔排管,其上各孔均匀分布在所述输出舱内,且孔口朝上,用以将完成处理的污水以所述进水速率送出所述构筑模块。

35、进一步地,所述沉淀区与所述升流区以及所述降流区设有若干连通管,用以将沉淀区内的污水与升流区以及降流区混合,并将沉淀区中的污泥送入升流区和/或降流区进行好氧反应。

36、与现有技术相比,本发明的有益效果在于,利用在污水处理构筑物中设置降流区、升流区、沉淀区以及连通区的方式,将污水循环处理,并采用浅层曝气的方式,有效节省能耗,在有效降低了污水处理系统的占地面积的同时,有效提升了污水处理系统的抗冲击负荷,从而增强了污水处理系统的鲁棒性。

37、进一步地,利用设置构筑模块、进水模块、充气模块、污泥模块、出水模块以及控制模块的方式,控制出入水量以及污泥的排出及循环,在有效提升了污泥利用效率的同时,增加了污水处理的效率,从而进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

38、进一步地,利用在升流区中设置曝气器的方式,提升污水曝气深度,在占地面积固定的前提下提升了污水处理构筑物的容积,在有效降低了污水处理构筑物的占地面积的同时,利用深井曝气的方式,从而进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

39、进一步地,通过对过水口位置的确定,对污水处理的能力进行调节,在有效提升了污水处理构筑物的稳定性的同时,进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

40、进一步地,利用在沉降区底部混合液进行预先沉淀,到达斜管区后二次沉淀,经过两次沉淀,既减轻了斜管的负荷,又增加了沉淀效果;在有效节省了能耗的同时,采用浅层曝气的方式进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

41、进一步地,利用曝气器推动水流的方式,节省提升泵的能耗,并利用曝气的搅拌作用,使污水能够充分与空气混合,在有效提升了污水处理效率的同时进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

42、进一步地,通过压缩升流区面积的方式,使升流区与降流区流速增大,同时污泥选择区的混合液也及时的与进水混合,在有效增加系统抗冲击负荷的同时,提升了污水处理系统的稳定性,从而进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

43、进一步地,利用将穿孔朝上的方式,防止浮渣进入在有效减少三角堰及浮渣板的投入的同时,进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

44、进一步地,通过将污泥反复回流利用的方式,将沉淀池中的污泥利用水流送入升流区以及降流区,在有效提升了污泥活性的同时,进一步增强了污水处理系统的鲁棒性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!