基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统的制作方法

本发明涉及生态环保领域,具体地说,本发明是基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,可用于河湖底泥原位处理,河湖水质净化等。

背景技术:

1、城市河道淤积情况严重,底泥中包含了大量有机污染物、氮磷等富营养元素、重金属等,对河道水质造成了持续性内源污染,影响河道生态系统稳定。此外,河道淤积导致河道纵向水力坡降不均,下游河床底标高甚至高于上游,河道横断面也受淤积影响,被进一步缩窄。

2、对于河道底泥,常规手段是采用机械清淤或水力清淤等方式将淤泥从河道中清出,经浓缩、脱水干化后进行焚烧。淤泥中包含的大量微生物、水深动植物等,对河道生态系统的丰富性和稳定性至关重要,直接将淤泥全部清出河道对河道生态系统具有严重的破坏性,并且常规清淤方式需设计专用的底泥处理厂,城市河道淤泥总量大,运输、处理成本高昂,最终处置去向也是一大难点。近几年也出现了一些河道底泥原位固化技术,但大多都需要投加化学药剂,对河道生态系统具有一定的破坏作用。

3、目前尚未见系统地描述河道底泥处理处置的全套工艺流程的报道,缺少机理分析,且大多采用化学药剂。例如发明专利cn113317164a公布了一种河湖底泥原位固化改良种植土的方法及装置,包含固化堆垛、汇水装置等,需将河湖底泥清出后,加固化学固化剂固化,成本高且不环保。专利cn208532562u公布了一种底泥原位固化修复装置,包含活性多孔组件、生态混凝土组件等,将活性多孔组件固定在生态混凝土组件上,并设置在河道底部,覆盖河道中淤泥,该装置并不能有效降解淤泥中污染物,且在河道底部大量放置混凝土砌块,不仅不环保,还缩小了河道断面,影响行洪安全。

4、综合以上分析,亟需一种河湖底泥净化系统,以解决下述问题:

5、(1)河湖底泥总量大,底泥中有机物、氮、磷等含量高,传统清淤外运方式不但不经济,对河湖原有生态系统也具有较大的破坏作用。

6、(2)城市河湖水环境容量小,生态系统脆弱,需采取措施加强城市河湖抗污染能力,丰富其生物物种。

7、(3)城市河道因淤积导致水动力条件变差,河道断面缩窄严重,需采取措施加强其水动力条件。

技术实现思路

1、针对上述技术问题,本发明提供基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,具有加强河道水动力条件、淤泥无需外运、削减底泥污染、提升水质、造价低等优势。

2、本发明提供的技术方案如下:

3、基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,包括:

4、植物缓冲区,由疏浚得淤泥堆积铺设于河岸,种植植物形成;

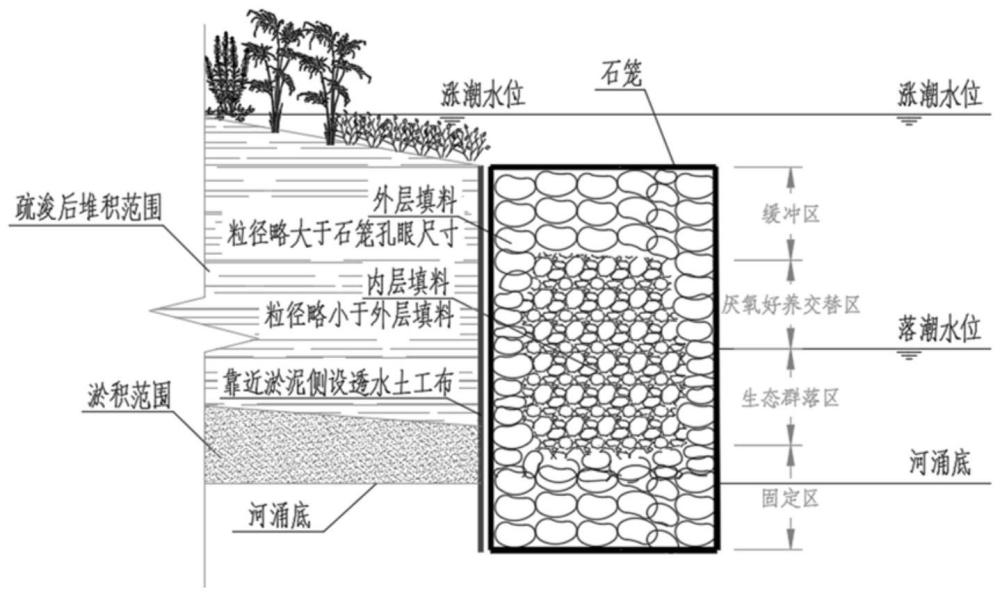

5、石笼生物填料区,包括钢筋网笼和置于其中的多层填料,紧邻植物缓冲区接触设置,下端插入河道底部;

6、所述石笼生物填料区与河道的水体和生物结合后,从上到下形成五个功能区:缓冲区、厌氧好养交替区、生态群落区和固定区;

7、所述厌氧好养交替区、生态群落区的填料表面有生物膜。

8、进一步,所述植物包括挺水植物和地被植物。

9、进一步,所述钢筋网笼孔眼直径为30~50mm,顶部为可开合结构。

10、进一步,所述填料至少为两层,外层包裹内层,填料粒径由外到内逐渐减少。

11、更进一步,所述填料外层为碎石填料,内层为一层或多层沸石填料。

12、再进一步,所述碎石层粒径为50~60mm,沸石填料粒径20~40mm,碎石与沸石质量比不小于2:1。

13、进一步,所述石笼生物填料区通过加装固定桩增加稳固性,石笼生物填料区接触植物缓冲区的一侧设置有透水土工布。所述土工布应完整覆盖石笼与淤泥的接触面。

14、更进一步,所述钢筋网笼两侧或其中一侧可插入松木桩、预制混凝土桩等方式加强稳固性。

15、进一步,所述生物膜为好氧真菌或细菌,或者厌氧的真菌或细菌。生物膜在填料安装后3-6个月挂膜稳定。

16、更进一步,所述生物膜的形成方法为:填料在水中放置一段时间后天然形成或者通过人工投加的方式形成。

17、进一步,所述固定区插入河道底部;

18、生态群落区长期位于河道水面以下,作为微生物、鱼、虾、螺的栖息场所;

19、厌氧好氧交替区随河道水位变化,周期性淹没或露出水面,填料表面微生物进行厌氧和好氧代谢以分解有机物污染物;

20、缓冲区用于防止阳光直射厌氧好氧交替区,保持厌氧好氧交替区填料表面湿润。

21、进一步,所述植物缓冲区的植物种植在疏浚后堆积淤泥的表面,堆积淤泥表面应向河道呈3%~10%坡度。

22、进一步,所述钢筋石笼为两个或多个嵌套的结构。

23、进一步,所述所述植物缓冲区随河道水位上升(降雨、涨落潮等),应部分或全部淹没在最高水位以下,随河道水位下降(落潮等),应部分或全部在最低水位以上。所述植物缓冲区随河道水位周期性变化,发挥表面流人工湿地作用。

24、进一步,所述低水位过流区用于河道在旱季或落潮期间过流,旱季或落潮期间水位应低于所述石笼生物填料顶部。

25、进一步,所述低水位过流区横断面尺寸的计算原则如下:根据旱季或落潮期间河道流量,确保河道水深不小于400mm,河道流速不小于疏浚前流速的2倍。

26、本发明采用干挖法对低水位过流区淤泥进行疏浚,堆积在河道左右两侧的植物缓冲区,并用石笼生物填料对堆积的淤泥进行固定,防止堆积的淤泥被河水冲刷,石笼生物填料将河道断面分为三个区域,从河道中心线往外依次为低水位过流区、石笼生物填料区、植物缓冲区。所述植物缓冲区位于河道左右两侧,表面种植香蒲、水葱等挺水植物,大叶油草、蟛蜞菊等地被植物;所述石笼生物填料区为柱状钢丝网石笼,内填碎石、沸石等填料;所述低水位过流区是由石笼、河道底围成的过流区域。

27、本发明的有益效果如下:

28、(1)解决河道底泥处理处置难题,淤泥无需外运,无需额外处理处置措施。

29、(2)河道两侧构建植物缓冲带,提升景观效果的同时,削减入河面源污染。

30、(3)构建沿河生物填料石笼净化系统,具有削减河水有机污染物作用,进一步提升河道水质。

31、(4)在感潮河段或其他周期性升降水位的河段,生物填料石笼具有脱氮除磷效果。

32、(5)对河道过水断面合理分区,在晴天低水位下,河道仍可保证一定的生态水位及流速。

技术特征:

1.基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,其特征在于:所述植物包括挺水植物和地被植物。

3.根据权利要求1所述的基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,其特征在于:所述钢筋网笼孔眼直径为30~50mm,顶部为可开合结构。

4.根据权利要求1所述的基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,其特征在于:所述填料至少为两层,外层包裹内层,填料粒径由外到内逐渐减少。

5.根据权利要求4所述的基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,其特征在于:所述填料外层为碎石填料,内层为一层或多层沸石填料。

6.根据权利要求5所述的基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,其特征在于:所述碎石层粒径为50~60mm,沸石填料粒径20~40mm,碎石与沸石质量比不小于2:1。

7.根据权利要求1所述的基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,其特征在于:所述石笼生物填料区通过加装固定桩增加稳固性,石笼生物填料区接触植物缓冲区的一侧设置有透水土工布。

8.根据权利要求1所述的基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,其特征在于:所述生物膜为好氧真菌或细菌,或者厌氧的真菌或细菌。

9.根据权利要求8所述的基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,其特征在于:所述生物膜的形成方法为:填料在水中放置一段时间后天然形成或者通过人工投加的方式形成。

10.根据权利要求1所述的基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,其特征在于:所述固定区插入河道底部;

技术总结

本发明公开了基于石笼生物填料的河湖底泥净化系统,包括:植物缓冲区,由疏浚得淤泥堆积铺设于河岸,种植植物形成;石笼生物填料区,包括钢筋网笼和置于其中的多层填料,紧邻植物缓冲区接触设置,下端插入河道底部;所述石笼生物填料区与河道的水体和生物结合后,从上到下形成五个功能区:缓冲区、厌氧好养交替区、生态群落区和固定区;所述厌氧好养交替区、生态群落区的填料表面有生物膜。本发明有益效果如下:在河道两侧构建植物缓冲带,提升景观效果的同时,削减入河面源污染;构建沿河生物填料石笼净化系统,具有削减河水有机污染物作用,进一步提升河道水质;在感潮河段或其他周期性升降水位的河段,生物填料石笼具有脱氮除磷效果。

技术研发人员:徐剑乔,史义雄,唐寅,黄嘉俊,郑世臣,纪昌禄

受保护的技术使用者:中铁第四勘察设计院集团有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/4/8

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!