一种高效低碳沉淀池的制作方法

本技术涉及污水处理,尤其是涉及一种高效低碳沉淀池。

背景技术:

1、沉淀池是一种净化水质的构筑物,通过利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物,是常见的污水净化处理装置之一。

2、相关技术中设计有授权公告号为cn107879504b的中国专利提供了一种污水处理用混凝沉淀池,其包括池体,池体内依次设置混凝池、加注池、熟化池和沉淀池,池体靠近混凝池一端设置污水注入管,污水注入管与混凝池相互连通,池体靠近沉淀池一端上设置沉淀出水管,沉淀出水管与沉淀池相互连通,混凝池上连通设置混凝剂投放管,混凝池内转动设置第一搅拌桨,加注池内转动设置第二搅拌桨,加注池与混凝池之间设置第一挡板竖直部,加注池与熟化池之间设置第二挡板竖直部,熟化池内转动设置第三搅拌桨,熟化池和沉淀池之间设置第三挡板竖直部,沉淀池底部连通设置污泥输出管。污水由污水注入管进入混凝池内部,混凝剂由混凝剂投放管进入混凝池内部,第一搅拌桨转动使混凝剂与污水混合,进而使混凝剂与污水发生反应,将污水内难以沉淀的物质形成絮凝物,混凝池内的混合物通过第一挡板竖直部上方进入加注池内,第二搅拌桨转动搅拌加注池内的混合物,使絮凝体继续吸附污水中的细微悬浮物,加注池内混合物由第二挡板竖直部下方流入熟化池内,第三搅拌桨转动使絮凝体继续吸附污水内杂质,熟化池内混合物由第三挡板竖直部上方流入沉淀池内,沉淀池底部污泥通过污泥输出管排出,沉淀池上方清水由沉淀出水管排出。

3、在实现本申请过程中,实用新型人发现该技术中至少存在如下问题:当污水由污水注入管注入混合槽时,若污水短时间内水质或水量波动较大,则会导致污水表面负荷低,进而使混凝剂不易在混合槽内快速分散,导致污水与混凝剂混合不充分,使沉淀池排出清水内的悬浮物含量高,使污水净化效果不佳。

技术实现思路

1、为了使混凝剂与污水充分混合,提高污水净化效果,本申请提供一种高效低碳沉淀池。

2、本申请提供的一种高效低碳沉淀池采用如下的技术方案:

3、一种高效低碳沉淀池,包括槽体,所述槽体内设置混合槽、絮凝槽和沉淀槽,所述混合槽、絮凝槽和沉淀槽依次相互连通,所述槽体靠近混合槽一端设置加水管,所述加水管与混合槽相互连通,所述槽体靠近沉淀槽一端开设若干出水口,所述混合槽内连通设置混凝剂输入管,所述混合槽内设置混合搅拌机,所述絮凝槽内连通设置高分子助絮剂输入管,所述絮凝槽内设置絮凝搅拌机,所述槽体内固定设置过滤板,所述过滤板位于混合槽和絮凝槽之间,所述过滤板上开设若干过滤孔。

4、通过采用上述技术方案,污水由加水管进入混合槽内时,混凝剂输入管向混合槽内注入混凝剂,高分子助絮剂输入管向絮凝槽内注入高分子助絮剂,并启动混合搅拌机和絮凝搅拌机,使混凝剂和高分子助絮剂均与污水充分混合进行反应形成混合物,混合物通过过滤板的去除大颗粒杂质后进入絮凝槽,絮凝槽内混合物在沉淀槽内进行沉淀,混合物内的污泥向沉淀槽底部沉淀,混合物内的清水位于沉淀槽上方由出水口排出,进而当污水注入混合槽时,若污水短时间内水质或水量波动较大,高分子助絮剂与混凝剂在混合槽内快速分散,使混凝剂与污水充分混合并快速反应,减少排出清水内的悬浮物含量,提高污水净化效果。

5、作为优选,所述槽体上固定设置连接板,所述连接板均与混合搅拌机和絮凝搅拌机连接。

6、通过采用上述技术方案,混合搅拌机转动搅拌污水和混凝剂,使污水内难以沉淀的物质与混凝剂混合形成絮凝物,絮凝搅拌机转动搅拌污水与高分子助絮剂,使污水内难以沉淀的物质快速与混凝剂反应。

7、作为优选,所述絮凝槽和沉淀槽之间固定设置挡墙,所述挡墙侧壁与槽体内壁固定连接,所述挡墙顶壁与连接板底部固定连接,所述挡墙底部与槽体底壁存在间隙。

8、通过采用上述技术方案,絮凝槽内混合物向沉淀槽内移动时,混合物受到挡墙阻挡,进而使混合物由挡墙底部向沉淀槽内流动,减慢混合物移动速度,进而便于混合物在沉淀池内进行沉淀,提高污水净化效果。

9、作为优选,所述沉淀槽内固定设置导水板,所述导水板顶壁与连接板底部固定连接,所述导水板底部与槽体底壁固定连接,所述导水板一侧与槽体内壁固定连接,所述导水板另一侧与槽体内壁存在间隙。

10、通过采用上述技术方案,由于导水板使混合物由导水板一侧通过,进而减慢混合物移动速度,便于混合物在沉淀池内进行沉淀,提高污水净化效果。

11、作为优选,所述导水板远离挡墙一侧设置碳中和层,所述碳中和层位于沉淀槽内,所述碳中和层一端与导水板固定连接,所述碳中和层另一端与槽体内壁固定连接。

12、通过采用上述技术方案,碳中和层中的活性炭对沉淀槽内的混合物进行吸附处理,使沉淀槽上方的水保持洁净,进而提高污水净化效果。

13、作为优选,所述槽体底部设置抽泥管,所述抽泥管与沉淀槽相互连通。

14、通过采用上述技术方案,混合物内的污泥沉淀在沉淀槽底部后,沉淀槽底部污泥通过抽泥管排出。

15、作为优选,所述沉淀槽底部开设沉淀弧面。

16、通过采用上述技术方案,由于沉淀弧面向下凹陷,一方面便于污泥向下沉淀,另一方面便于污泥通过抽泥管向外排出。

17、作为优选,所述沉淀槽底部固定设置刮泥机。

18、通过采用上述技术方案,刮泥机启动刮动槽体内壁上的污泥,减少污泥积累在槽体内壁的情况,进而便于污泥通过抽泥管向外排出。

19、作为优选,所述槽体靠近沉淀槽一端固定设置出水池,所述出水池倾斜设置,所述出水池侧壁与出水口相互连通。

20、通过采用上述技术方案,清水由出水口排出后进入出水池,再由出水池导向流入后续设备内。

21、作为优选,所述混凝剂输入管和高分子助絮剂输入管内壁均设置防腐层。

22、通过采用上述技术方案,防腐层保护混凝剂输入管和高分子助絮剂输入管,减少混凝剂输入管和高分子助絮剂输入管生锈损坏的情况。

23、综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

24、1、通过设置槽体、混合槽、絮凝槽、沉淀槽、加水管、出水口、混凝剂输入管、混合搅拌机、高分子助絮剂输入管、絮凝搅拌机、过滤板和过滤孔,减少排出清水内的悬浮物含量,提高污水净化效果;

25、2、通过设置挡墙,提高污水净化效果;

26、3、通过设置导水板,提高污水净化效果。

技术特征:

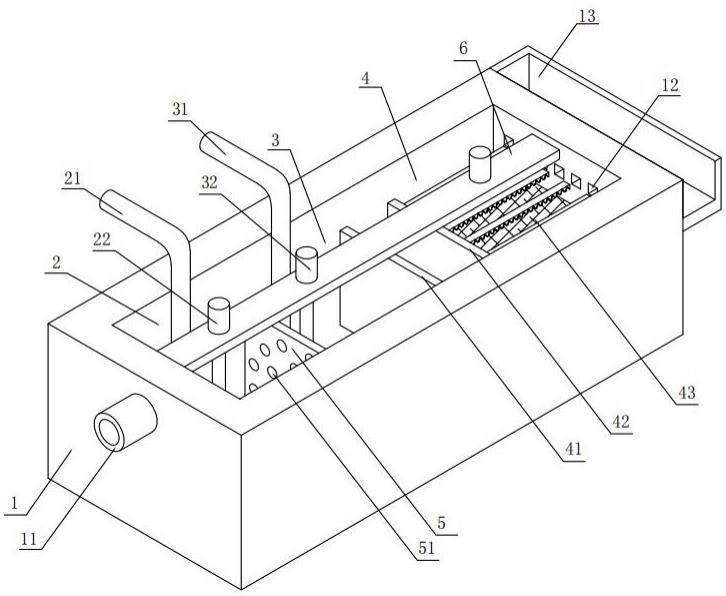

1.一种高效低碳沉淀池,包括槽体(1),其特征在于:所述槽体(1)内设置混合槽(2)、絮凝槽(3)和沉淀槽(4),所述混合槽(2)、絮凝槽(3)和沉淀槽(4)依次相互连通,所述槽体(1)靠近混合槽(2)一端设置加水管(11),所述加水管(11)与混合槽(2)相互连通,所述槽体(1)靠近沉淀槽(4)一端开设若干出水口(12),所述混合槽(2)内连通设置混凝剂输入管(21),所述混合槽(2)内设置混合搅拌机(22),所述絮凝槽(3)内连通设置高分子助絮剂输入管(31),所述絮凝槽(3)内设置絮凝搅拌机(32),所述槽体(1)内固定设置过滤板(5),所述过滤板(5)位于混合槽(2)和絮凝槽(3)之间,所述过滤板(5)上开设若干过滤孔(51)。

2.根据权利要求1所述的一种高效低碳沉淀池,其特征在于:所述槽体(1)上固定设置连接板(6),所述连接板(6)均与混合搅拌机(22)和絮凝搅拌机(32)连接。

3.根据权利要求2所述的一种高效低碳沉淀池,其特征在于:所述絮凝槽(3)和沉淀槽(4)之间固定设置挡墙(41),所述挡墙(41)侧壁与槽体(1)内壁固定连接,所述挡墙(41)顶壁与连接板(6)底部固定连接,所述挡墙(41)底部与槽体(1)底壁存在间隙。

4.根据权利要求3所述的一种高效低碳沉淀池,其特征在于:所述沉淀槽(4)内固定设置导水板(42),所述导水板(42)顶壁与连接板(6)底部固定连接,所述导水板(42)底部与槽体(1)底壁固定连接,所述导水板(42)一侧与槽体(1)内壁固定连接,所述导水板(42)另一侧与槽体(1)内壁存在间隙。

5.根据权利要求4所述的一种高效低碳沉淀池,其特征在于:所述导水板(42)远离挡墙(41)一侧设置碳中和层(43),所述碳中和层(43)位于沉淀槽(4)内,所述碳中和层(43)一端与导水板(42)固定连接,所述碳中和层(43)另一端与槽体(1)内壁固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种高效低碳沉淀池,其特征在于:所述槽体(1)底部设置抽泥管(7),所述抽泥管(7)与沉淀槽(4)相互连通。

7.根据权利要求6所述的一种高效低碳沉淀池,其特征在于:所述沉淀槽(4)底部开设沉淀弧面(44)。

8.根据权利要求6所述的一种高效低碳沉淀池,其特征在于:所述沉淀槽(4)底部固定设置刮泥机(8)。

9.根据权利要求1所述的一种高效低碳沉淀池,其特征在于:所述槽体(1)靠近沉淀槽(4)一端固定设置出水池(13),所述出水池(13)倾斜设置,所述出水池(13)侧壁与出水口(12)相互连通。

10.根据权利要求1所述的一种高效低碳沉淀池,其特征在于:所述混凝剂输入管(21)和高分子助絮剂输入管(31)内壁均设置防腐层(9)。

技术总结

本技术涉及一种高效低碳沉淀池,涉及污水处理技术领域,其包括槽体,所述槽体内设置混合槽、絮凝槽和沉淀槽,所述混合槽、絮凝槽和沉淀槽依次相互连通,所述槽体靠近混合槽一端设置加水管,所述加水管与混合槽相互连通,所述槽体靠近沉淀槽一端开设若干出水口,所述混合槽内连通设置混凝剂输入管,所述混合槽内设置混合搅拌机,所述絮凝槽内连通设置高分子助絮剂输入管,所述絮凝槽内设置絮凝搅拌机,所述槽体内固定设置过滤板,所述过滤板位于混合槽和絮凝槽之间,所述过滤板上开设若干过滤孔。本申请具有使混凝剂与污水充分混合的效果,提高污水净化效果。

技术研发人员:崔贺,严娟,黄领存,瞿小伟,赵春锋

受保护的技术使用者:南通华新环保科技股份有限公司

技术研发日:20230223

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!