一种回用水沉淀池的制作方法

本技术涉及沉淀池,具体为一种回用水沉淀池。

背景技术:

1、中水回用,就是把生活污水(或城市污水)或工业废水经过深度技术处理,去除各种杂质,去除污染水体的有毒、有害物质及某些重金属离子,进而消毒灭菌,其水体无色、无味、水质清澈透明,且达到或好于国家规定的杂用水标准(或相关规定),广泛应用于企业生产或居民生活;

2、现有专利cn216457473u一种回用污水高密沉淀池的文献提出,该回用污水高密沉淀池。包括初级沉淀池、二级沉淀池以及污泥泵房,初级沉淀池和污泥泵房分别设置在二级沉淀池的两侧,初级沉淀池底部与排泥管连接,初级沉淀池底部侧面与二级沉淀池连通;二级沉淀池的连通位置处设置有导流墙,导流墙竖向设置,二级沉淀池底部设置有泥斗,泥斗通过排污管与污泥泵房连通,二级沉淀池顶部设置有滤池,滤池与二级沉淀池之间设置有滤网,滤池一侧底部设置有阀门,通过阀门与出水渠连通,污泥泵房通过污泥排放泵与外界连通。本实用新型合理地将初级沉淀池和二级沉淀池集成在一起,以减少初级沉淀和二次沉淀的转运过程,减少了水泵的使用;

3、现有专利cn216457473u在使用时虽然可以使絮凝剂和中水进行混合但是还有改进和优化的空间提高絮凝剂在水中分散的速度,加快絮凝的过程,为此我们提出了一种加快絮凝剂分散的沉淀池。

技术实现思路

1、(一)解决的技术问题

2、本实用新型的目的在于提供一种高效防水的功率转换设备,以解决上述背景技术中提出现有专利cn216457473u在使用时虽然可以使絮凝剂和中水进行混合但是还有改进和优化的空间提高絮凝剂在水中分散的速度,加快絮凝的过程的问题。

3、(二)技术方案

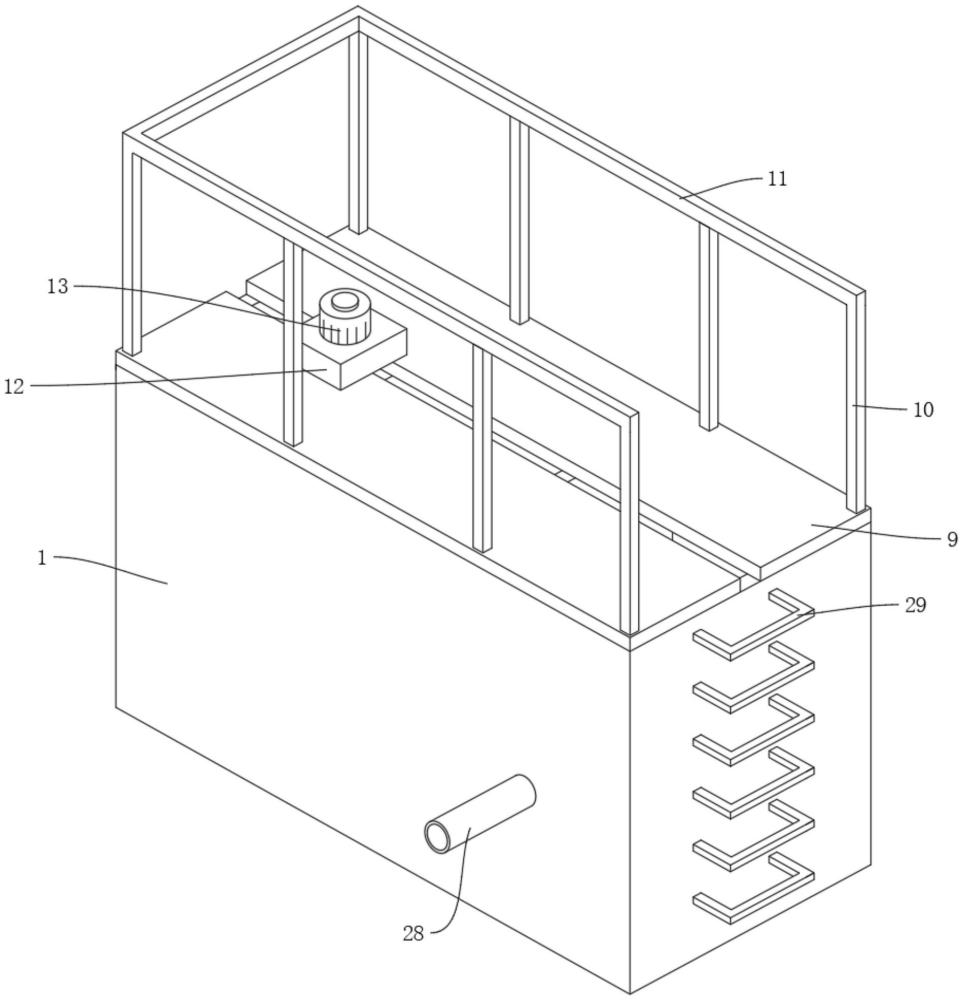

4、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种回用水沉淀池,包括壳体,所述壳体的内端固定设置有第一沉淀池,所述第一沉淀池内端呈圆柱形,所述第一沉淀池下端的内壁呈圆弧形,所述第一沉淀池的内端固定安装有挡板,所述挡板呈碗状,所述挡板的内端固定设置有圆槽,所述第一沉淀池内壁的下端固定连接有立杆,所述立杆的上端固定连接有椎体,所述椎体的外端面呈弧形,所述壳体的内部设置有下斜板,所述下斜板的上端固定设置有上斜板。

5、优选的,所述壳体的上端固定安装有顶板,所述顶板的上端固定安装有防护杆,所述防护杆的上端固定安装有横杆,所述顶板的上端固定安装有加固块,所述加固块的上端固定安装有电机,所述电机的输出轴端固定连接有传动杆,所述传动杆设置在圆槽的内侧,所述传动杆贯穿圆槽并延伸至圆槽的下方,传动杆与圆槽不进行接触,第一沉淀池内充分混合的液体通过圆槽排出并通过连通槽进入第二沉淀池。

6、优选的,所述传动杆的下端固定连接有搅拌杆,所述搅拌杆的外侧设置有导流筒,所述导流筒外端固定连接有第一支撑杆,所述第一支撑杆的另一端固定连接在第一沉淀池的内端,所述导流筒的内端固定连通有混合管,所述混合管贯穿壳体并延伸至壳体外侧,所述混合管的上端固定连通有絮凝剂管道,所述第一沉淀池内部的下端固定连通有排污管,排污管可将沉淀物排出第一沉淀池和第二沉淀池,使沉淀物不会堆积确保工作的连续性。

7、优选的,所述壳体的内端固定设置有第二沉淀池,所述壳体的上端固定设置有连通槽,所述连通槽与第一沉淀池连通,所述连通槽与第二沉淀池连通,所述第二沉淀池内端固定连接有第二支撑杆,所述第二支撑杆的另一端固定连接有静置筒,所述静置筒的内端固定安装在下斜板的外端,所述静置筒的内端固定安装在上斜板的外端,上斜板和下斜板的可抵消液体中的扰流,加快清水与沉淀物的分离。

8、优选的,所述第二沉淀池下方的内壁呈倒锥形,所述排污管固定连通在第二沉淀池的下端,所述壳体的内端固定设置有第三沉淀池,所述第二沉淀池与第三沉淀池之间固定设置有隔板,第二沉淀池倒锥形的内壁方便将沉淀物进行聚拢汇集,提高排污的效率。

9、优选的,所述隔板的内端固定安装有连通管,所述连通管的一端固定连通在静置筒的后端,所述连通管贯穿隔板并延伸至第三沉淀池的内侧,连通管可将清水排入到第三沉淀池中,使清水和沉淀物彻底分离,避免再次混合。

10、优选的,所述第三沉淀池的左端固定连通有排水管。

11、优选的,所述壳体的后端固定安装有爬梯,爬梯可方便人员攀爬。

12、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

13、1、该回用水沉淀池,通过对椎体的安装和改进,使得本实用新型的分散的能力有所提升,在实际使用过程中,可以有效地对中水和絮凝剂的混合液体进行分散,加快絮凝剂分散的时间,提升分散速度,提高了该回用水沉淀池的效率性;

14、2、该回用水沉淀池,通过对挡板的安装和改进,使得本实用新型的液体流动能力有所提升,在实际使用过程中,可以有效地对液体进行导流,提升液体的流动性能,提高了该回用水沉淀池的实用性;

15、3、该回用水沉淀池,通过对下斜板和上斜板的安装和改进,使得本实用新型的静置能力有所提升,在实际使用过程中,可以有效地对减小液体流动的能力,加快静置的速度,提高了该回用水沉淀池的便捷性。

技术特征:

1.一种回用水沉淀池,包括壳体,其特征在于:所述壳体的内端固定设置有第一沉淀池,所述第一沉淀池内端呈圆柱形,所述第一沉淀池下端的内壁呈圆弧形,所述第一沉淀池的内端固定安装有挡板,所述挡板呈碗状,所述挡板的内端固定设置有圆槽,所述第一沉淀池内壁的下端固定连接有立杆,所述立杆的上端固定连接有椎体,所述椎体的外端面呈弧形,所述壳体的内部设置有下斜板,所述下斜板的上端固定设置有上斜板。

2.根据权利要求1所述的一种回用水沉淀池,其特征在于:所述壳体的上端固定安装有顶板,所述顶板的上端固定安装有防护杆,所述防护杆的上端固定安装有横杆,所述顶板的上端固定安装有加固块,所述加固块的上端固定安装有电机,所述电机的输出轴端固定连接有传动杆,所述传动杆设置在圆槽的内侧,所述传动杆贯穿圆槽并延伸至圆槽的下方。

3.根据权利要求2所述的一种回用水沉淀池,其特征在于:所述传动杆的下端固定连接有搅拌杆,所述搅拌杆的外侧设置有导流筒,所述导流筒外端固定连接有第一支撑杆,所述第一支撑杆的另一端固定连接在第一沉淀池的内端,所述导流筒的内端固定连通有混合管,所述混合管贯穿壳体并延伸至壳体外侧,所述混合管的上端固定连通有絮凝剂管道,所述第一沉淀池内部的下端固定连通有排污管。

4.根据权利要求3所述的一种回用水沉淀池,其特征在于:所述壳体的内端固定设置有第二沉淀池,所述壳体的上端固定设置有连通槽,所述连通槽与第一沉淀池连通,所述连通槽与第二沉淀池连通,所述第二沉淀池内端固定连接有第二支撑杆,所述第二支撑杆的另一端固定连接有静置筒,所述静置筒的内端固定安装在下斜板的外端,所述静置筒的内端固定安装在上斜板的外端。

5.根据权利要求4所述的一种回用水沉淀池,其特征在于:所述第二沉淀池下方的内壁呈倒锥形,所述排污管固定连通在第二沉淀池的下端,所述壳体的内端固定设置有第三沉淀池,所述第二沉淀池与第三沉淀池之间固定设置有隔板。

6.根据权利要求5所述的一种回用水沉淀池,其特征在于:所述隔板的内端固定安装有连通管,所述连通管的一端固定连通在静置筒的后端,所述连通管贯穿隔板并延伸至第三沉淀池的内侧。

7.根据权利要求6所述的一种回用水沉淀池,其特征在于:所述第三沉淀池的左端固定连通有排水管。

8.根据权利要求7所述的一种回用水沉淀池,其特征在于:所述壳体的后端固定安装有爬梯。

技术总结

本技术涉及沉淀池技术领域,且公开了一种回用水沉淀池,包括壳体,所述壳体的内端固定设置有第一沉淀池,所述第一沉淀池内端呈圆柱形,所述第一沉淀池下端的内壁呈圆弧形,所述第一沉淀池的内端固定安装有挡板,所述挡板呈碗状,所述挡板的内端固定设置有圆槽,所述第一沉淀池内壁的下端固定连接有立杆,所述立杆的上端固定连接有椎体,所述椎体的外端面呈弧形,所述壳体的内部设置有下斜板。该回用水沉淀池,通过对椎体的安装和改进,使得本技术的分散的能力有所提升,在实际使用过程中,可以有效地对中水和絮凝剂的混合液体进行分散,加快絮凝剂分散的时间,提升分散速度,提高了该回用水沉淀池的效率性。

技术研发人员:张锦砚,陈涛,黄游

受保护的技术使用者:苏州同科工程咨询有限公司

技术研发日:20230928

技术公布日:2024/5/10

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!