藻类冻融用制冷系统及富营养化湖水处理系统、处理方法与流程

本发明属于藻类治理,具体涉及一种藻类冻融用制冷系统及富营养化湖水处理系统、处理方法。

背景技术:

1、氮、磷等营养物质大量进入湖泊、水库等水体,会导致水生动植物赖以生存的环境恶化,例如水华暴发现象,严重影响了水生态系统的稳定和生物多样性的保护。对于富营养化严重湖泊而言,周年性水华灾害频发,基本丧失了水体生态功能。湖泊水华主要优势藻种有:微囊藻、拟柱孢藻、甲藻、束丝藻等,水华如不治理或治理效果甚微,其规模会日渐增大,甚至呈全年暴发的趋势。对于水华的治理,现有技术采用人工打捞、气浮分离、筛网过滤、离心分离等工艺措施去除水华藻类。由于季节的影响,不同季节湖泊水华优势种存在一定差异,优势藻种不同,而藻种的形态特征直接影响工艺措施的处置效果。如,现有技术的气浮法,其对有气囊组织、成团聚集的微囊藻、束丝藻有一定去除效果,但对单个细胞的拟柱孢藻、甲藻的絮凝聚集能力较差、去除效率较低。再如,筛网只能筛除微囊藻、束丝藻。还有,离心分离对自体较重的微囊藻、束丝藻分离有一定效果,但对极小、极轻的拟柱孢藻,分离效果较差。目前还没有针对富营养化严重,全年暴发,能够适应不同季节不同优势藻种的处理方法。为此,研发一种能够解决上述问题的藻类冻融用制冷系统及富营养化湖水处理系统、处理方法是非常必要的。

技术实现思路

1、本发明的第一目的在于提供一种藻类冻融用制冷系统。

2、本发明的第二目的在于提供一种富营养化湖水处理系统。

3、本发明的第三目的在于提供一种富营养化湖水处理方法。

4、本发明的第一目的是这样实现的,包括预制冷装置、第一制冷装置、第二制冷装置;

5、所述预制冷装置包括预制冷塔体、横隔板、纵隔板、螺旋输送管、第一液氮喷嘴、涡流器、第一外循环装置、第二外循环装置,所述横隔板横向设于预制冷塔体内的中部,将预制冷塔体内分成上下两个空间,预制冷塔体上部空间及下部空间内的中部分别纵向设置有纵隔板,将预制冷塔体上部空间及下部空间均分成右喷射室、左回流室,所述预制冷塔体内自上而下布设有螺旋输送管,螺旋输送管管体穿过横隔板、纵隔板,所述预制冷塔体上部空间及下部空间的右喷射室内自上而下设有若干个第一液氮喷嘴,第一液氮喷嘴朝向螺旋输送管,所述预制冷塔体上部空间及下部空间的左回流室内自上而下设有若干个涡流器,所述预制冷塔体上部空间及下部空间的右喷射室之上部分别设有气体排出口,气体排出口与左回流室连通,所述预制冷塔体上部空间的左回流室下部出口通过第一外循环装置,与预制冷塔体下部空间的左回流室上部入口连通,所述预制冷塔体下部空间的左回流室下部出口通过第二外循环装置,与预制冷塔体上部空间的左回流室上部入口连通;

6、涡流器具体可以是涡流静态混合器,气流在经过混合器内的混合单元时,使二股或多股流体产生切割、剪切、旋转和重新混合,达到流体充分混合的目的;

7、第一外循环装置、第二外循环装置可配备保温管道以及循环风机,并根据需要配备储气罐;

8、所述第一制冷装置包括制冷塔体、第二液氮喷嘴、振动冷板、第一振动电机、导料斜板,所述制冷塔体内的顶部设有若干个第二液氮喷嘴,所述振动冷板有多个,分别横向设置于制冷塔体内的两侧,上下相邻两个振动冷板之间左右错位,振动冷板倾斜角度为1°~3°,每一振动冷板较高一端之底部均设有第一振动电机,每一振动冷板较低一端之底部均设有导料斜板,所述振动冷板与制冷塔体外的制冷器连接,所述第一破碎装置设于第一制冷装置内的底部,且第一破碎装置靠近第一制冷装置底部出口,第一破碎装置顶部与自上而下排列最后一个振动冷板的较低一端相对应;

9、所述第二制冷装置包括制冷通道、绞龙输送装置、第三液氮喷嘴,所述制冷通道呈横向,所述制冷通道内横向设置绞龙输送装置,沿制冷通道横向,在制冷通道内的顶部布设若干个第三液氮喷嘴,所述制冷通道右端下料口内设有第二破碎装置,下料口底部设有下料阀;

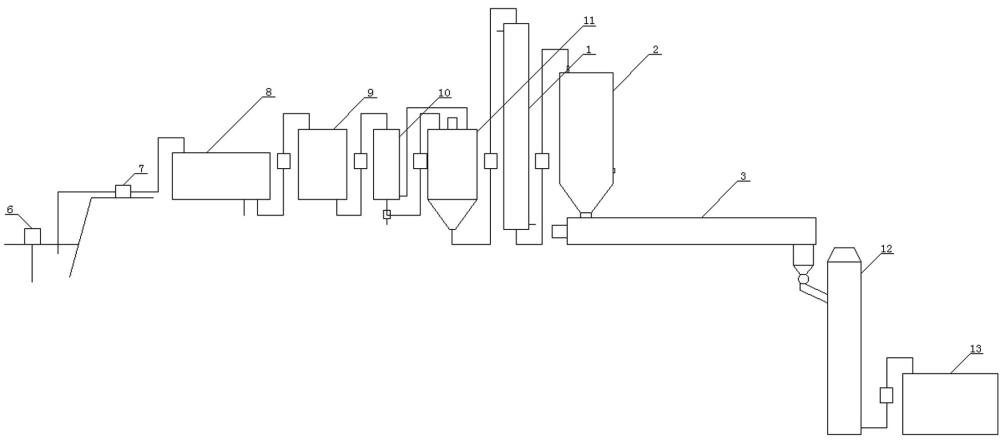

10、螺旋输送管下端出口通过管道与制冷塔体顶部入口连接,所述制冷通道左端上料口与第一制冷装置的出口连接。

11、对于第一液氮喷嘴、第二液氮喷嘴、第三液氮喷嘴而言,均为制冷领域常用的耐低温部件,第一液氮喷嘴、第二液氮喷嘴、第三液氮喷嘴配备有液氮输送与存储设施。

12、对于预制冷塔体、制冷塔体、制冷通道等部件,可使用本领域技术人员熟知的耐低温复合保温层,例如由聚四氟乙烯面层、中间隔热层以及外覆盖层组成,可耐超低温同时具备高耐压能力。

13、绞龙输送装置由绞龙以及电机组成,在绞龙转动过程中实现物料输送。

14、本发明的第二目的是这样实现的,包括所述藻类冻融用制冷系统,还包括监测装置、抽送装置、浓缩装置、加压装置、絮凝与过滤装置、调配装置、制热装置以及过滤装置,所述监测装置布设于湖泊中,所述抽送装置的进水端布设于湖泊中,出水端与浓缩装置进水口连接,所述浓缩装置的出水口通过管道与加压装置入口连接,所述加压装置的出口通过管道与絮凝与过滤装置的入口连接,所述絮凝与过滤装置的絮凝物排出口通过输送装置与调配装置连接,絮凝与过滤装置内设有搅拌装置,絮凝与过滤装置的排液口通过管道与调配装置连接,所述螺旋输送管上端入口通过管道与调配装置的出口连通,所述预制冷装置的出口通过管道与第一制冷装置的入口连接,所述第一制冷装置内的出口处设有第一破碎装置,所述第一制冷装置的出口与第二制冷装置的入口连接,所述第二制冷装置内的出口处设有第二破碎装置,所述第二制冷装置的出口与制热装置的入口连接,所述制热装置的出口通过管道与过滤装置的入口连接。

15、对于监测装置而言,可以使用本领域技术人员熟知的藻密度、叶绿素α监测设备和手段,可以定期取样送检,也可以便携检测仪,如叶绿素α测定仪;抽送装置可以由输送泵以及配套管道组成,利用输送泵将湖水沿管道输送;浓缩装置为本领域常见的藻水前处理设备,例如过滤式浓缩设备,用于将部分藻水过滤,从而提升藻密度,以便于降低后续工艺的处理量;对于加压装置而言,例如气压式加压设备、机械加压设备等,通过对藻水加压,使藻细胞中的气囊破裂,对于有建造条件的地区,也可以挖设加压深井;絮凝与过滤装置可以由絮凝池以及过滤器组成,絮凝池用于投加絮凝剂,通常搭配搅拌装置使用,絮凝后过滤器将絮凝物与滤液分离;调配装置为调配罐;预制冷装置用于调配料预降温;第一制冷装置、第二制冷装置用于进一步降温;第一破碎装置、第二破碎装置可以是辊式破碎机;制热装置用于升温,过滤装置可使用本领域技术人员熟知的常规过滤设备。

16、优选地,所述制热装置包括制热塔体、振动热板、第二振动电机、冷凝器,所述振动热板有多个,分别横向设置于制热塔体内的两侧,上下相邻两个振动热板之间左右错位,振动热板倾斜角度为1°~3°,每一振动热板较高一端之底部均设有第二振动电机,所述振动热板与制热塔体外的制热器连接,对于制热器,可使用本领域技术人员熟知的制热设备,如电热器,也可对用于振动冷板的制冷器产生的热量,使用本领域技术人员熟知的热能回收器回收热能,并用于振动热板制热,所述冷凝器设于制热塔体顶部的排气口内,所述制热塔体底部排放口通过管道与过滤装置的入口连接。冷凝器使用本领域常见的冷凝设备,如冷凝板等,利用温度变化使水汽冷凝形成液体并回收。

17、本发明的第三目的是这样实现的,包括以下步骤:

18、s1、监测:监测湖水藻密度、叶绿素α,将湖水抽送至浓缩工序;

19、s2、浓缩:将含藻湖水浓缩,得到藻液;

20、s3、加压:对藻液进行加压并保持;

21、s4、絮凝:向经过加压处理的藻液中投加絮凝剂并不断搅拌,然后过滤,去除部分滤液,余下的滤液与絮凝物为调配料,去除的滤液外送;

22、s5、冻融:先对调配料进行预降温,然后继续降温使调配料冻结,破碎后再继续降低调配料温度,保持温度后破碎,然后迅速升温,使冻结的调配料融化;

23、s6、过滤:将经过冻融处理的调配料进行过滤并收集固体,滤液外送。

24、絮凝剂为本领域技术人员熟知的藻类絮凝剂,例如蓝藻生物絮凝剂,以火成岩为主要成分的天然生态絮凝剂等,利用絮凝作用使微小的藻细胞团聚形成较大的絮状物。

25、优选地,s1步骤湖水抽送是当满足以下任一藻种密度及叶绿素条件时进行抽送;

26、微囊藻密度≥5×107个/l,叶绿素α≥50mg/m3,

27、拟柱孢藻≥1×108个/l,叶绿素α≥40mg/m3,

28、甲藻≥2×107个/l,叶绿素α≥80mg/m3,

29、束丝藻3×107个/l,叶绿素α≥40mg/m3。

30、优选地,s3步骤加压至0.4mpa~1.0mpa,保持100s~120s。

31、优选地,当藻液中微囊藻为优势种时,加压至0.5mpa,保持110s;

32、当藻液中拟柱孢藻为优势种时,加压至0.8mpa,保持110s;

33、当藻液中甲藻为优势种时,加压至1.0mpa,保持120s;

34、当藻液中束丝藻为优势种时,加压至0.4mpa,保持100s。

35、优选地,s4步骤调配料中絮凝物与滤液的质量比1:0.1~0.5,需要说明的是絮凝物的质量并非絮状物的干重,而是指絮状物沥水后无水滴落时的质量,此时的絮状物本身携带有水。

36、优选地,s5步骤预降温是温度降至1℃~5℃,第一次破碎后将调配料温度降至-80℃~-20℃,保持温度是保持10s~20s。

37、优选地,第一次破碎后下降调配料温度具体是:

38、当微囊藻为优势种时,将温度降至-50℃;

39、当拟柱孢藻为优势种时,将温度降至-20℃;

40、当甲藻为优势种时,将温度降至-80℃;

41、当束丝藻为优势种时,将藻液降至-40℃。

42、微囊藻:蓝藻门色球藻科微囊藻属( microcystis);细胞呈球形,粒径约2~7微米;细胞包在胶被中形成群体,群体通过胶被连接, 堆积成更大的球体或不规则的群体,群体直径一般在50~200微米以上;可产生微囊藻毒素。铜绿微囊藻( microcystis aeruginosa)、惠氏微囊藻( microcystis wesenbergii)等是最常见的水华微囊藻,广泛分布于滇池、太湖和巢湖等富营养化湖泊。

43、拟柱孢藻:蓝藻念珠藻科柱胞藻属( cylindrospermopsis),细胞呈长圆柱状,宽2~5微米、长10~50微米,整条藻丝粗细均匀;是产毒藻种,可产生拟柱孢藻毒素。拉式拟柱孢藻( cylindrospermopsis raciborskii)是常见水华种,广泛分布于云南南部、广西、广州等低纬度热带亚热带水库、湖泊中。

44、甲藻:甲藻门( pyrrhophyta),重要的海洋或湖泊浮游藻类,多为球形、针形或分枝状单细胞藻类,细胞大小约20~50微米。甲藻分布范围很广,淡水、半咸水、海水中均有分布,是主要的浮游藻类之一。甲藻海水种很多,尤以热带海洋种最多;在淡水湖泊中种类较少。在光照和水温适宜时,甲藻能够在短时期内大量繁殖,使局部水体呈现红色、黄色或棕色藻群条带,形成“赤潮”。一些甲藻能产生毒素,如利玛原甲藻产生dsp毒素、网状原角藻产生虾夷扇贝毒素以及蛎甲藻产生海葵毒素等。三峡大坝支流回水区多次发生拟多甲藻( peridiniopisi niei)水华。云南抚仙湖也于2015年发生过小范围的飞燕角甲藻( ceratium hirundinella)水华。2021年至今,洱海连年暴发加顿多甲藻( peridiniopisi gatunense)水华。

45、束丝藻:蓝藻束丝藻科束丝藻属( aphanizomenon),细胞呈丝状,单一或藻丝侧面相连成束状群体,单条藻丝宽5~7微米、长80~200 微米,常聚集呈束状;可产生束丝藻毒素,具较高的神经毒性。水华束丝藻( aphanizomenon flos-aquae)是常见水华种,广泛分布于滇池、太湖和巢湖等富营养化湖泊。

46、与现有技术相比,本发明具有以下技术效果:

47、1、本发明预制冷装置采用藻类物料螺旋下降的输送方式,采用上下及左右四制冷分区,充分利用液氮冷能,确保均衡制冷,并达到对藻类物料迅速制冷的效果,使停留时间较短的藻类物料由室温迅速降温到0度以上低温,非常适合纵向大范围区域的螺旋输送管均衡以及迅速制冷,满足藻类物料规模化处理的制冷需求;之后藻类物料经第一制冷装置冷冻迅速变为块状固体,并使物料继续降温,粉碎后不但利于提升后续制冷效率,而且能破坏部分藻细胞;藻类物料在第二制冷装置中输送并继续降低温度,输送过程中可完成温度保持,满足藻类冻融处理需求;再次破碎可继续破坏藻细胞,同时碎粒也利于冻融后续的升温融化工序处理;

48、2、本发明富营养化湖水处理系统将富营养化湖水抽送后,经浓缩装置去除大部分湖水并留下藻类,加压装置使藻细胞中的气囊破裂,大大降低藻细胞上浮能力并利于絮凝处理,絮凝与过滤装置使藻细胞团聚形成絮状物,调配装置用于将絮状物以及部分湖水调配形成含有一定量水的藻类调配物;再经预制冷装置、第一制冷装置、第二制冷装置降温至所需低温,最后经制热装置升温融化以及过滤装置固液分离;整个系统可在湖泊附近就近建设,实现了规模化连续处理富营养化湖水;

49、3、本发明制热装置采用纵向塔体结构设计,冻结碎粒自上而下振动输送,在输送过程中完成升温融化,具有能够连续处理、处理量大、融化速度快的优点,适合规模化藻类冻融使用;

50、4、本发明富营养化湖水处理方法,浓缩使得去除大部分水分,降低后续工序处理量;之后对藻液加压,使藻细胞中的气囊破裂,大大降低藻细胞上浮能力,絮凝后使微小的藻细胞团聚形成相对较大的絮凝物,此时由于藻细胞气囊已被破坏,絮凝过程更容易团聚,经过滤后的絮凝物其本身携带有附着水,此时在加入部分滤液,得到的调配料呈以是絮凝物为主的浆液状态,这种浆液状态的絮凝物经预降温到较低温度,此过程维持浆液状态,之后在继续降温并在很短的时间内冻结,即便藻细胞经过了絮凝团聚,但其本身携带有水,并加入了过量的水,此时,更易形成具有一定硬度的冻结块,之后继续降低到更低温度并保持一段时间,期间经过两次破碎,一方面能有利于后续工序处理,另一方面将部分藻细胞直接破碎,冻结碎粒之后迅速升温并融化,在这种短时间内降温升温的冻融过程中藻细胞破裂死亡,藻类处理非常彻底,湖水净化高效;之后过滤可进一步分离藻与水,方便后续回收再利用;

51、5、本发明方法对不同藻类按不同加压条件以及不同低温进行处理,可处理含微囊藻、拟柱孢藻、甲藻、束丝藻等优势藻种的富营养化湖水,针对性、可操作性强;

52、6、本发明具有广泛的适应性,能够对目前湖泊水华不同季节不同优势藻种处理,适合富营养化严重,全年暴发水华的湖泊,确保湖泊水体水质的稳定性和可持续性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!