内置切向入流挡板的正渗透膜组件的制作方法

1.本实用新型涉及正渗透技术领域。具体地说是内置切向入流挡板的正渗透膜组件。

背景技术:

2.为了降低能耗,改善环境,人们开始关注低能耗、低污染的正渗透技术。正渗透膜组件主要有两方面应用:1、压力延缓渗透(pro)发电,挪威statkraft公司利用正渗透过程中驱动液体积增加的特点,将渗透压差转换为压力势能,带动涡轮机发电。2、海水淡化,驱动液是一定比例的碳酸氢氨与氨水混合物,原料液是海水。在渗透压差的作用下,海水中的淡水透过膜进入驱动液中,并通过热处理技术将驱动液浓缩,同时分离出纯水。

3.然而,正渗透过程中浓差极化严重,特别是外浓差极化,导致正渗透膜频繁清洗或者更换,严重的影响了正渗透整体的性能,限制了正渗透的发展与应用。

技术实现要素:

4.为此,本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种针对正渗透过程中的浓差极化,可以有效减轻外浓差极化、降低正渗透膜清洗或更换频次的内置切向入流挡板的正渗透膜组件。

5.为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:

6.内置切向入流挡板的正渗透膜组件,包括凸圆柱腔体、凹圆柱腔体和正渗透膜,所述凸圆柱腔体为一个底面开口的圆柱腔体,在所述凸圆柱腔体开口一端设有凸出部;所述凹圆柱腔体为一个底面开口的圆柱腔体,在所述凹圆柱腔体的开口一端设有凹陷部,所述凸圆柱腔体的凸出部与所述凹圆柱腔体凹陷部凹凸配合,所述凸圆柱腔体与所述凹圆柱腔体相对固定安装在一起组成圆柱形腔体;所述正渗透膜位于所述凸圆柱腔体的凸出部与所述凹圆柱腔体凹陷部凹凸配合的接口处,并将所述凸圆柱腔体与所述凹圆柱腔体相互隔开;所述凸圆柱腔体内设有与所述凸圆柱腔体底面平行的切向入流挡板,所述凹圆柱腔体设有与所述凹圆柱腔体底面平行的切向入流挡板。

7.上述内置切向入流挡板的正渗透膜组件,所述凸圆柱腔体的底面圆心处设有中空的第一出水圆柱,所述第一出水圆柱的一端与所述凸圆柱腔体的底面固定连接,所述第一出水圆柱的另外一端开口,所述第一出水圆柱的开口一端伸入到所述切向入流挡板中心处的切向中心圆孔内,并且所述第一出水圆柱的开口一端的端面与所述切向入流挡板的板面平齐。

8.上述内置切向入流挡板的正渗透膜组件,所述凹圆柱腔体的底面圆心处设有中空的第二出水圆柱,所述第二出水圆柱的一端与所述凹圆柱腔体的底面固定连接,所述第二出水圆柱的另外一端开口,所述第二出水圆柱的开口一端伸入到所述切向入流挡板中心处的切向中心圆孔内,并且所述第二出水圆柱的开口一端的端面与所述切向入流挡板的板面平齐。

9.上述内置切向入流挡板的正渗透膜组件,所述切向入流挡板上:自所述切向中心圆孔向所述切向入流挡板边缘设有切向通孔,且在所述切向入流挡板边缘设有切向开口,流体在所述切向通孔和所述切向开口内的流动方向与所述切向入流挡板板面的夹角a为30

‑

60

°

。

10.上述内置切向入流挡板的正渗透膜组件,流体在所述切向通孔和所述切向开口内的流动方向a与所述切向入流挡板板面的夹角为45

°

。

11.上述内置切向入流挡板的正渗透膜组件,自所述切向中心圆孔至所述切向入流挡板边缘:所述切向通孔包括内圈切向通孔和外圈切向通孔,所述内圈切向通孔和所述外圈切向通孔均环绕所述切向中心圆孔均匀分布;每个所述外圈切向通孔均位于相邻两个所述内圈切向通孔之间的半径上,即:所述外圈切向通孔与所述内圈切向通孔沿所述切向入流挡板的径向交错分布;所述外切向通孔与每个所述切向开口均位于相邻两个所述外圈切向通孔之间的半径上,即:所述切向开口与所述外圈切向通孔沿所述切向入流挡板的径向交错分布。

12.上述内置切向入流挡板的正渗透膜组件,相邻两个所述内圈切向通孔之间的圆心角、相邻两个所述外切向通孔之间的圆心角和相邻两个所述切向开口之间的圆心角均为40

°

。

13.上述内置切向入流挡板的正渗透膜组件,在所述凸圆柱腔体的侧壁上开设有第一圆柱进液孔和第一圆柱出液孔,所述凸圆柱腔体通过所述第一圆柱进液孔与蠕动泵流体导通;所述第一出水圆柱的侧壁上设有第一出水孔,所述第一圆柱出液孔和第一出水孔通过硅胶管连接,所述第一出水圆柱的内腔依次通过所述第一出水孔、所述硅胶管和所述第一圆柱出液孔与水槽流体导通;

14.所述凹圆柱腔体的侧壁上开设有第二圆柱进液孔和第二圆柱出液孔,所述凹圆柱腔体通过所述第二圆柱进液孔与蠕动泵流体导通;所述第二出水圆柱的侧壁上设有第二出水孔,所述第二圆柱出液孔和第二出水孔通过硅胶管连接,所述第二出水圆柱的内腔依次通过所述第二出水孔、所述硅胶管和所述第二圆柱出液孔与水槽流体导通。

15.上述内置切向入流挡板的正渗透膜组件,所述凸圆柱腔体的环形安装端面与所述凹圆柱腔体的环形安装端面之间设置有硅胶垫。

16.本实用新型的技术方案取得了如下有益的技术效果:

17.本实用新型的内置切向入流挡板的正渗透膜组件分别在两个腔室(凹、凸)内设置有切向入流挡板,并在切向入流挡板上分别设置倾斜的内圈切向通孔、外圈切向通孔和切向开口,可有效的起到冲刷膜表面的作用,破坏膜表面形成的极化层,减轻外浓差极化。

附图说明

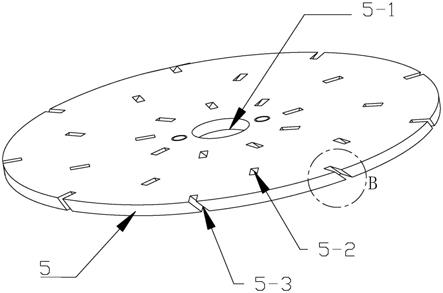

18.图1本实用新型内置切向入流挡板的正渗透膜组件的结构示意图;

19.图2本实用新型内置切向入流挡板的正渗透膜组件的凸圆柱腔体立体结构示意图;

20.图3本实用新型内置切向入流挡板的正渗透膜组件的凹圆柱腔体立体结构示意图;

21.图4本实用新型内置切向入流挡板的正渗透膜组件的凹圆柱腔体另一个立体结构

示意图;

22.图5本实用新型内置切向入流挡板的正渗透膜组件的切向入流挡板立体结构示意图;

23.图6本实用新型内置切向入流挡板的正渗透膜组件的切向入流挡板平面结构示意图;

24.图7图5中b处放大结构示意图。

25.图中附图标记表示为:1

‑

凸圆柱腔体;1

‑1‑

第一出水圆柱;1

‑2‑

第一出水孔;1

‑3‑

第一圆柱进液孔;1

‑4‑

第一圆柱出液孔;2

‑

凹圆柱腔体;2

‑1‑ꢀ

第二出水圆柱;2

‑2‑

第二出水孔;2

‑3‑

第二圆柱进液孔;2

‑4‑

第二圆柱出液孔;3

‑

正渗透膜;4

‑

圆柱形腔体;5

‑

切向入流挡板;5

‑1‑

切向中心圆孔;5

‑2‑ꢀ

切向通孔;5

‑3‑

切向开口;6

‑

环形安装端面。

具体实施方式

26.如图1所示,本实施例内置切向入流挡板的正渗透膜组件包括凸圆柱腔体1、凹圆柱腔体2和正渗透膜3,所述凸圆柱腔体1为一个底面开口的圆柱腔体,在所述凸圆柱腔体1开口一端设有凸出部;所述凹圆柱腔体2为一个底面开口的圆柱腔体,在所述凹圆柱腔体2的开口一端设有凹陷部,所述凸圆柱腔体1的凸出部与所述凹圆柱腔体2凹陷部凹凸配合,所述凸圆柱腔体1与所述凹圆柱腔体2相对固定安装在一起组成圆柱形腔体4;所述正渗透膜3位于所述凸圆柱腔体1的凸出部与所述凹圆柱腔体2凹陷部凹凸配合的接口处,并将所述凸圆柱腔体1与所述凹圆柱腔体2相互隔开;所述凸圆柱腔体1内设有与所述凸圆柱腔体1底面平行的切向入流挡板5,所述凹圆柱腔体2设有与所述凹圆柱腔体2底面平行的切向入流挡板5。

27.如图2所示,所述凸圆柱腔体1的底面圆心处设有中空的第一出水圆柱 1

‑

1,所述第一出水圆柱1

‑

1的一端与所述凸圆柱腔体1的底面固定连接,所述第一出水圆柱1

‑

1的另外一端开口,所述第一出水圆柱1

‑

1的开口一端伸入到所述切向入流挡板5中心处的切向中心圆孔5

‑

1内,并且所述第一出水圆柱1

‑

1的开口一端的端面与所述切向入流挡板5的板面平齐。

28.如图3和图4所示,所述凹圆柱腔体2的底面圆心处设有中空的第二出水圆柱2

‑

1,所述第二出水圆柱2

‑

1的一端与所述凹圆柱腔体2的底面固定连接,所述第二出水圆柱2

‑

1的另外一端开口,所述第二出水圆柱2

‑

1的开口一端伸入到所述切向入流挡板5中心处的切向中心圆孔5

‑

1内,并且所述第二出水圆柱2

‑

1的开口一端的端面与所述切向入流挡板5的板面平齐。

29.如图5和图6所示,所述切向入流挡板5上:自所述切向中心圆孔5

‑

1 向所述切向入流挡板5边缘设有切向通孔5

‑

2,且在所述切向入流挡板5边缘设有切向开口5

‑

3,流体在所述切向通孔5

‑

2和所述切向开口5

‑

3内的流动方向与所述切向入流挡板5板面的夹角a【如图7所示】可以为30

‑

60

°

之间的任意数值,本实施例中流体在所述切向通孔5

‑

2和所述切向开口5

‑

3 内的流动方向与所述切向入流挡板5板面的夹角a为45

°

【如图7所示】。自所述切向中心圆孔5

‑

1至所述切向入流挡板5边缘:所述切向通孔5

‑

2包括内圈切向通孔和外圈切向通孔,所述内圈切向通孔和所述外圈切向通孔均环绕所述切向中心圆孔5

‑

1均匀分布;每个所述外圈切向通孔均位于相邻两个所述内圈切向通孔之间的半径上,即:所述外圈切向通孔

与所述内圈切向通孔沿所述切向入流挡板5的径向交错分布;所述外切向通孔与每个所述切向开口5

‑

3均位于相邻两个所述外圈切向通孔之间的半径上,即:所述切向开口5

‑

3与所述外圈切向通孔沿所述切向入流挡板5的径向交错分布。

30.相邻两个所述内圈切向通孔之间的圆心角、相邻两个所述外切向通孔之间的圆心角和相邻两个所述切向开口5

‑

3之间的圆心角均为40

°

。

31.如图2所示,在所述凸圆柱腔体1的侧壁上开设有第一圆柱进液孔1

‑

3 和第一圆柱出液孔1

‑

4,所述凸圆柱腔体1通过所述第一圆柱进液孔1

‑

3与蠕动泵流体导通;所述第一出水圆柱1

‑

1的侧壁上设有第一出水孔1

‑

2,所述第一圆柱出液孔1

‑

4和第一出水孔1

‑

2通过硅胶管连接,所述第一出水圆柱1

‑

1的内腔依次通过所述第一出水孔1

‑

2、所述硅胶管和所述第一圆柱出液孔1

‑

4与水槽流体导通;

32.如图3和图4所示,所述凹圆柱腔体2的侧壁上开设有第二圆柱进液孔2

‑

3和第二圆柱出液孔2

‑

4,所述凹圆柱腔体2通过所述第二圆柱进液孔 2

‑

3与蠕动泵流体导通;所述第二出水圆柱2

‑

1的侧壁上设有第二出水孔2

‑

2,所述第二圆柱出液孔2

‑

4和第二出水孔2

‑

2通过硅胶管连接,所述第二出水圆柱2

‑

1的内腔依次通过所述第二出水孔2

‑

2、所述硅胶管和所述第二圆柱出液孔2

‑

4与水槽流体导通。

33.为了确保较好的密封效果,在所述凸圆柱腔体1的环形安装端面6与所述凹圆柱腔体2的环形安装端面6之间设置有硅胶垫。

34.工作原理:利用蠕动泵将两种不同浓度的溶液分别通过第一圆柱进液孔 1

‑

3和第二圆柱进液孔2

‑

3分别输入到凸圆柱腔体1和凹圆柱腔体2,从而充满膜组件的两个腔体,凸圆柱腔体1和凹圆柱腔体2的两个腔室内的切向入流挡板5可以起到冲刷膜表面的作用,减轻外浓差极化。在渗透压的作用下,水分子不断的由低浓度溶液侧透过正渗透膜3进入高浓度溶液侧,并通过出水口排出,直到凸圆柱腔体1和凹圆柱腔体2的两个腔体的渗透压差平衡。

35.使用方法:

36.1分别将切向入流挡板5固定在凸圆柱腔体1和凹圆柱腔体2内的与圆形腔体内的第一出水圆柱1

‑

1和第二出水圆柱2

‑

1上,所述凸圆柱腔体1内壁上设置有环形台阶,并且环形台阶的台阶面与所述第一出水圆柱1

‑

1的自由端端面平齐,所述凹圆柱腔体2内壁上也设置有环形台阶,并且环形台阶的台阶面与所述第二出水圆柱2

‑

1的自由端端面平齐。使得:所述第一出水圆柱1

‑

1的开口端的中心孔与所述切向入流挡板5的切向中心圆孔5

‑

1同轴、孔径相同;所述第二出水圆柱2

‑

1的开口端的中心孔与所述切向入流挡板5 的切向中心圆孔5

‑

1同轴、孔径相同。

37.2将正渗透膜3固定于所述凸圆柱腔体1的凸出部与所述凹圆柱腔体2 凹陷部凹凸配合的接口处,并在所述凸圆柱腔体1的环形安装端面6与所述凹圆柱腔体2的环形安装端面6之间放置硅胶垫,通过螺丝将所述凸圆柱腔体1与所述凹圆柱腔体2固定安装在一起。

38.3组装好的膜组件圆柱形腔体4放于正渗透系统中,通过硅胶管,将两个腔室的入口与蠕动泵连接,腔室的出口与水槽相连。

39.4正渗透膜组件运行后,设置好蠕动泵流速及溶液的温度。

40.所述凸圆柱腔体1的内腔半径为57mm,所述凹圆柱腔体2的内腔半径为57mm,切向入流挡板5的半径为57mm,切向中心圆孔5

‑

1的直径为15mm,切向通孔5

‑

2的长为5mm、宽为

2mm,在没有切向入流挡板5的情况下,以浓度为1mol/l的盐水进行试验30min就需要清洗一次,而加装切向入流挡板5之后,只需要16h左右清洗一次。

41.显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本专利申请权利要求的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1