一种新式真空计防尘管路的制作方法

1.本实用新型涉及真空计保护设备设备领域,尤其涉及一种新式真空计防尘管路。

背景技术:

2.真空计内用来量测压力的电极属于高精密结构设计,在镀膜过程中常常会受到外来污染物的沾附(外来空气中的粉尘或镀膜过程中的沉积吸附),电极长时间受到污染,就可能使真空计出现量测压力值飘移或失真甚至电极烧断等问题。

3.当真空计出现异常时,就必须安排时间破真空拆下进行清洁/保养甚至更换,适时的延长真空计寿命,有助于维持真空溅镀线的制程稳定性及降低零件更换成本。

4.常见应用于真空计防污手段是以一个密封圈内崁上金属网作简易的防尘遮蔽。市面上有二款类型的金属滤网在售。一为輆粗的金属网,孔径大约在1mm左右,另一为绕结型的金属滤片,孔径极细只有20um。

5.金属网型只能拦阻较大颗粒的粉尘,对于镀膜过程中的微细材料飘浮沉积,并没有太大的遮挡效果。

6.极细的金属网有很好的过滤效果,但也由于孔洞过小,安装位置不正确使其长时间接触较脏空气的环境下,很容易就造成堵塞失效。

技术实现要素:

7.本实用新型目的是在于提供一种结构优化、改造成本低,防尘效果装置。

8.一种新式真空计防尘管路,包括:真空计、真空腔体、法兰中心圈、通管、法兰卡箍和法兰盲板;

9.所述通管为t型通管,所述真空腔体连接通管的t型部分,所述真空计设置在通管的直通部分的上端;所述法兰卡箍设置在通管的接口处;

10.所述通管的接口处设置有法兰中心圈;所述法兰中心圈的外侧设置法兰盲板。

11.进一步的,所述通管为t型三通管路,包括横管和竖通管;所述横管一端连接真空腔体,另一端通向竖通管,所述真空计设置在竖通管的顶端,所述竖通管的下端封结。

12.进一步的,所述真空计、通管和真空腔体的连接的法兰均采用快接式设计;便于更换管路进行维护与检修。

13.进一步的,所述竖通管的下端设置集尘板。

14.本实用新型的有益效果是:

15.本实用新型具体实施过程中,真空计用来测量真空腔体中的真空度,在真空溅镀镀膜过程中的真空腔体中含有部分沉积吸附,也包括去真空时外来空气中的粉尘,t型的管路,为三通设计,其中横管连接真空腔体,空气从真空腔体进入横管,再上拐至竖通管;真空计的测量口顺竖通管朝下安装。

16.采用本实用新型,真空腔体中的气体中,混杂多种杂质,当空气经过横管,较小的灰尘颗粒会因空气的动力,附着竖通管与横管连接处,较大颗粒则会因撞击后,消耗动能,

再因重力,落入竖通管的下半段,从而双重效果的降低灰尘以及溅镀沉积物粘附在真空计的电极头上。

附图说明

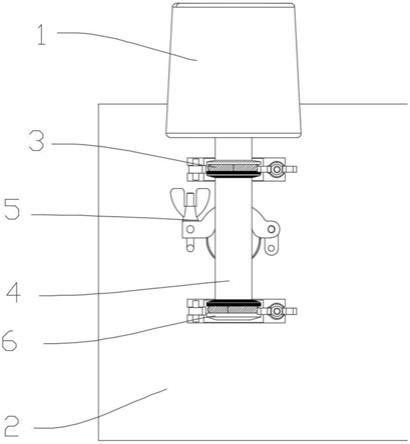

17.图1是本实用新型的部分结构隐藏示意图;

18.图2是本实用新型的整体结构示意图;

19.附图标记:1

‑

真空计、2

‑

真空腔体、3

‑

法兰中心圈、4

‑

通管、41

‑ꢀ

横管、42

‑

竖通管、5

‑

法兰卡箍、6

‑

法兰盲板。

具体实施方式

20.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

21.参考图1

‑

2,一种新式真空计防尘管路,真空计1、真空腔体2、法兰中心圈3、通管4、法兰卡箍5和法兰盲板6;

22.所述通管4为t型通管,所述真空腔体2连接通管4的t型部分,所述真空计1设置在通管4的直通部分的上端;所述法兰卡箍5 设置在通管4的接口处;

23.所述通管4的接口处设置有法兰中心圈3;所述法兰中心圈3的外侧设置法兰盲板6;

24.所述通管4为t型三通管路,包括横管41和竖通管42;所述横管41一端连接真空腔体2,另一端通向竖通管42,所述真空计1设置在竖通管41的顶端,所述竖通管42的下端封结

25.本实用新型具体实施过程中,真空计1用来测量真空腔体2中的真空度,在真空溅镀镀膜过程中的真空腔体2中含有部分沉积吸附,也包括去真空时外来空气中的粉尘,t型的通管4,为三通设计,其中横管41连接真空腔体2,空气从真空腔体2进入横管41,再上拐至竖通管42;真空计1的测量口顺竖通管42朝下安装。

26.采用本实用新型,真空腔体2中的气体中,混杂多种杂质,当空气经过横管41,较小的灰尘颗粒会因空气的动力,附着竖通管42与横管41连接处,较大颗粒则会因撞击后,消耗动能,再因重力,落入竖通管42的下半段,从而双重效果的降低灰尘以及溅镀沉积物粘附在真空计1的电极头上。

27.参考图1

‑

2,进一步的,所述真空计1、通管4和真空腔体2的连接的法兰均采用快接式设计;便于更换通管4进行维护与检修。

28.本实施例中,进一步的,所述竖通管42的下端设置有集尘板;所述集尘板可选用带有粘性涂层的吸附板,用于吸附落下的大颗粒灰尘。

29.本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神所定义的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1