一种静态混合器的制作方法

1.本实用新型涉及一种静态混合器。

背景技术:

2.两种或更多流体的混合可通过具有静止部件的静态混合器来实现,静态混合器的基本工作机理是利用固定在管内的混合单元体改变流体在管内的流动状态,以达到不同流体之间良好分散和充分混合的目的。静态混合器的下游可与反应器连接,当其需要与微通道反应器连接时,不仅要满足流体的充分混合,还需要控制出口处的压力降,否则会对下游的微通道反应器的使用通量带来影响。此外,静态微混合器中包括出口的温度均需要严格的控制。

技术实现要素:

3.本实用新型是为了克服现有技术的静态混合器中存在难以同时控制出口的压力降和温度的缺陷,而提供了一种静态混合器。本实用新型的静态混合器可作为微通道反应器的前端,流体在设备中混合后并进行均匀分配,可以有效控制出口处的压力降和温度,大幅提高下游微反应器的使用通量。

4.本实用新型是通过下述技术方案来解决上述技术问题。

5.本实用新型提供了一种静态混合器,其包括m个相互串联的静态混合单元主管、过渡管路和n个相互并联的静态混合单元支管;

6.每一所述静态混合单元主管具有一主管进料口和一主管出料口;上一所述静态混合单元主管的主管出料口与下一所述静态混合单元主管的主管进料口连接;最后一个所述静态混合单元主管的主管出料口与所述过渡管路的进口连接;

7.每一所述静态混合单元支管具有一支管进料口和一支管出料口;所述过渡管路的出口分别与n个相互并联的所述支管进料口连接,每一所述静态混合单元支管的支管出料口分别与一静态混合器出料口连接;

8.所述静态混合单元支管的外周均设有支管换热流体外管,所述支管换热流体外管用于循环利用换热流体;每一所述支管换热流体外管的两端分别设有一支管换热流体进口和一支管换热流体出口,且所述支管换热流体进口设于所述支管出料口的一端,所述支管换热流体出口设于所述支管进料口的一端;

9.所述静态混合单元主管的外周均设有主管换热流体外管,所述主管换热流体外管用于循环利用换热流体;每一所述主管换热流体外管的两端分别设有一主管换热流体进口和一主管换热流体出口,且所述主管换热流体进口设于所述主管出料口的一端,所述主管换热流体出口设于所述主管进料口的一端;上一所述主管换热流体出口与下一所述主管换热流体进口连接,最后一个所述主管换热流体出口分别与n个并联的所述支管换热流体进口连接。

10.本实用新型中,本领域技术人员在理解本实用新型的方案后理解,所述过渡管路

的出口的数量、所述静态混合单元支管的数量、所述静态混合器出料口的数量和所述支管换热流体外管的数量相等。较佳地,所述静态混合单元支管的数量为2个以上,更佳地为3个以上,例如为3~4个。

11.本实用新型中,较佳地,所述静态混合单元支管与所述支管换热流体外管的内径之比为1:1.6~1:2.6,例如为1:2。

12.本实用新型中,较佳地,所述静态混合单元支管与所述支管换热流体外管的长度之比为1:0.5~1:0.9,例如1:0.8。

13.本实用新型中,较佳地,所述静态混合单元支管之间互相平行。

14.本实用新型中,较佳地,所述静态混合单元支管与所述静态混合单元主管的内径比为1:2~2:1。

15.本实用新型中,较佳地,所述静态混合单元主管的数量为2个以上,更佳地为4个以上,例如为4个。

16.本实用新型中,较佳地,所述静态混合单元主管与所述主管换热流体外管的内径之比为1:1.6~1:2.6,例如为1:2。

17.本实用新型中,较佳地,所述静态混合单元主管与所述主管换热流体外管的长度之比为1:0.5~1:0.9,例如1:0.8。

18.本实用新型中,较佳地,所述静态混合单元主管之间互相平行,且沿竖直方向呈s形排列,所述主管换热流体外管贯穿于多个竖直的支架;所述支架的个数较佳地为2个。

19.本实用新型中,较佳地,所述静态混合单元支管和所述静态混合单元主管中设置有混合元件,所述混合元件为dna双螺旋结构或rna单链结构的混合元件。

20.本实用新型中,较佳地,所述静态混合单元支管和所述静态混合单元主管的材质为碳钢衬四氟。

21.一优选实施方式中,所述静态混合单元主管的数量为4个;所述静态混合单元主管之间互相平行,且沿竖直方向呈s形排列;所述静态混合单元支管的数量为3或4个;所述静态混合单元支管与所述静态混合单元主管平行。本领域技术人员在理解本实用新型的方案后理解,此时不仅多个所述静态混合单元主管沿竖直方向呈s形排列,而且4个所述主管换热流体外管和所述支管换热流体外管形成的换热流体通道也呈s形。

22.本实用新型的积极进步效果在于:

23.本实用新型的静态混合器可作为微通道反应器的前端,流体在设备中混合后并进行均匀分配,可以有效控制出口处的压力降和温度,大幅提高下游微反应器的使用通量。

附图说明

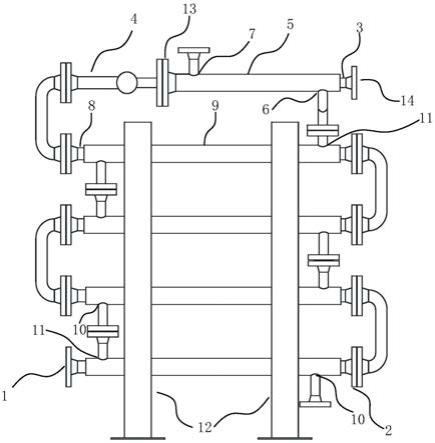

24.图1为实施例1的静态混合器的正视图。

25.图2为实施例1的静态混合器的过渡管路、静态混合单元支管和支管换热流体外管的示意图。

26.图3为实施例1的静态混合器的过渡管路、静态混合单元支管和支管换热流体外管的俯视图。

27.附图标记说明

28.主管进料口1

29.主管出料口2

30.静态混合单元支管3

31.过渡管路4

32.支管换热流体外管5

33.支管换热流体进口6

34.支管换热流体出口7

35.静态混合单元主管8

36.主管换热流体外管9

37.主管换热流体进口10

38.主管换热流体出口11

39.支架12

40.支管进料口13

41.支管出料口14

具体实施方式

42.下面举个较佳实施例,并结合附图来更清楚完整地说明本实用新型。

43.实施例1

44.如图1~3所示的一种静态混合器,其包括4个相互串联的静态混合单元主管8、过渡管路4和4个相互并联的静态混合单元支管3;每一静态混合单元主管8具有一主管进料口1和一主管出料口2;上一静态混合单元主管8的主管出料口2与下一静态混合单元主管8的主管进料口1连接;最后一个静态混合单元主管8的主管出料口2与过渡管路4的进口连接;每一静态混合单元支管3具有一支管进料口13和一支管出料口14;过渡管路4的出口分别与4个相互并联的支管进料口13连接,每一静态混合单元支管3的支管出料口14分别与一静态混合器出料口连接;静态混合单元支管3的外周均设有支管换热流体外管5,支管换热流体外管5用于循环利用换热流体;每一支管换热流体外管5的两端分别设有一支管换热流体进口6和一支管换热流体出口7,且支管换热流体进口6设于支管出料口14的一端,支管换热流体出口7设于支管进料口13的一端;静态混合单元主管8的外周均设有主管换热流体外管9,主管换热流体外管9用于循环利用换热流体;每一主管换热流体外管9的两端分别设有一主管换热流体进口10和一主管换热流体出口11,且主管换热流体进口10设于主管出料口2的一端,主管换热流体出口11设于主管进料口1的一端;上一主管换热流体出口11与下一主管换热流体进口10连接,最后一个主管换热流体出口11分别与4个并联的支管换热流体进口6连接。

45.静态混合单元支管3与支管换热流体外管5的内径之比为1:2。

46.静态混合单元支管3与支管换热流体外管5的长度之比为1:0.8。

47.静态混合单元支管3与静态混合单元主管8的内径比为1:1。

48.静态混合单元主管8与主管换热流体外管9的内径之比为1:2。

49.静态混合单元主管8与主管换热流体外管9的长度之比为1:0.8。

50.静态混合单元主管8之间互相平行,且沿竖直方向呈s形排列,主管换热流体外管9贯穿于2个竖直的支架12。静态混合单元支管3之间互相平行。静态混合单元支管3与静态混

合单元主管8平行。此时不仅4个静态混合单元主管8沿竖直方向呈s形排列,而且4个主管换热流体外管9和支管换热流体外管5形成的换热流体通道也呈s形。

51.静态混合单元支管3和静态混合单元主管8中设置有混合元件,混合元件为dna双螺旋结构或rna单链结构的混合元件。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1