脱硫脱硝自动加药控制系统的制作方法

1.本实用新型涉及脱硫脱硝技术领域,具体涉及一种脱硫脱硝自动加药控制系统。

背景技术:

2.目前,随着对环境的越来越重视,对于排入大气的气体中的硫化物以及氮氧化物的含量也有着严格的规范,当前人们通常采用脱硫塔和脱硝塔对气体中的硫化物以及氮氧化物进行还原脱硫和脱硝,先将废气引入脱硫塔,通过在脱硫塔内设置喷头,并向脱硫塔内喷洒吸收液,对废气进行脱硫,然后在引入脱硝塔中,通过在脱硝塔内设置喷头,并向脱硝塔内喷洒吸收液,对废气进行脱硝,最后排入大气中。

3.然而上述技术手段中存在的问题是,吸收液中需要有足够浓度的含药量才能有效的对废气进行脱硫和脱硝,而吸收液与废气进行充分混合后产生还原反应,吸收液中的含药量会下降需要对吸收液进行补充药量,这种加药通常采用人工统一进行加药,而为了提高效率,通常人们会定时定量的对吸收液进行加药,这种加药方式不仅费时费力,而且会导致一些尚不需要加药的或是只需要加一点药的吸收液中的含药量过多,而另外一些需要多加一些药的吸收液中的含药量不足,同时加入吸收液的药物无法与塔内的吸收液充分混合,致使部分吸收液的含药量依然不足导致对废气处理的不够充分,污染环境。

技术实现要素:

4.本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能够自动向吸收液中加入药液的一种脱硫脱硝自动加药控制系统。

5.为达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:一种脱硫脱硝自动加药控制系统,包括脱硫塔和脱硝塔,所述脱硫塔和所述脱硝塔的结构相同,所述脱硫塔和所述脱硝塔采用以下结构:

6.塔体、设置在所述塔体上的进气口、开设在所述塔体上的出气口、设置在所述塔体内的喷淋头、位于所述塔体底部的吸收液、设置在所述塔体外侧的水泵以及连接所述喷淋头和所述水泵的喷淋管,所述脱硫塔上的出气口与所述脱硝塔的进气口连通;

7.所述塔体的底部设置有循环水箱,所述水泵的进水口与所述循环水箱连通,所述循环水箱上设置有密封板,所述密封板上设置有连通管,所述连通管将所述循环水箱和所述塔体的底部连通,所述循环水箱的顶部设置有加药箱,所述连通管内转动设置有叶轮,所述叶轮的一端穿入所述加药箱内并连接有第一齿轮,所述加药箱内还设置有第二齿轮,所述第二齿轮与所述加药箱的底面密封配合并相对所述加药箱的底面转动,所述第一齿轮与所述第二齿轮相啮合并带动所述第二齿轮转动;

8.所述加药箱的底部相应所述第二齿轮的位置处开设有贯穿所述加药箱和所述循环水箱的加药孔,所述第二齿轮的相应所述加药孔的一面开设有至少一个加药槽,所述加药箱的底部还开设有凹槽,所述凹槽的一部分位于所述第二齿轮的下方,另一部分超出所述第二齿轮并与所述加药箱连通。

9.进一步地,所述加药孔开设在所述连通管的位于所述叶轮的靠近所述塔体的一侧。

10.进一步地,所述密封板与所述塔体的之间具有间隙,所述连通管设置在所述密封板的顶部,所述塔体上开设有通孔,所述通孔的高度低于所述连通管的位于所述塔体一侧的高度。

11.进一步地,所述塔体内设置有内筒体,所述内筒体的顶部与所述塔体的内部密封设置,所述内筒体的底部呈敞口状与所述塔体的内部连通,所述吸收液的液面不低于所述内筒体的底部的敞口,所述喷淋头位于所述内筒体内,所述进气口与所述内筒体连通并位于所述喷淋头的上方,所述出气口与所述塔体与所述内筒体之间的空间连通。

12.进一步地,所述内筒体的底部的敞口处安装有第一滤网,所述第一滤网上设置有多个第一网孔。

13.进一步地,所述内筒体的底部还设有第二滤网,所述第二滤网围设在所述内筒体的底部,所述第二滤网的四周均布有多个第二网孔,所述第二滤网的靠近所述通孔的一侧设置有挡板,所述挡板的高度超出所述通孔的顶部。

14.进一步地,所述内筒体与所述塔体之间设置有至少一个第三滤网,所述第三滤网位于所述第二滤网的上方且位于所述吸收液的液面高度下方,所述第三滤网上开设有多个第三网孔。

15.进一步地,所述喷淋头设置有至少一个,并且所述喷淋头的端头为球形。

16.进一步地,所述塔体内还设置有锥形板,所述锥形板位于所述内筒体与所述塔体之间,并与所述塔体的内壁连接,所述锥形板呈底部直径大顶部直径小的中空的锥形,锥形的所述锥形板的底部敞开,顶部开有贯穿孔,所述锥形板通过所述贯穿孔套设在所述内筒体外,所述贯穿孔的内径大于所述内筒体的直径,所述锥形板下方的废气穿过贯穿孔,之后通过所述出气口排出塔体,所述锥形板的底部设置有泄水孔。

17.进一步地,所述塔体内相应所述出气口的位置处设置有除雾器。

18.本实用新型的有益效果体现在:

19.本实用新型,能够实现自动对进入循环水箱内的吸收液进行加药,使水泵泵送至喷淋头的吸收液中的含药量始终维持在一个相对的高度,并且,因叶轮的转动是由连通管中吸收液的流动带动的,叶轮的转速能随着进入循环水箱内的吸收液的流速的变化而变化,进而确保每份药液都能与定量的进入循环水箱内的吸收液相对应,确保了药剂添加的精准性。

附图说明

20.在附图中:

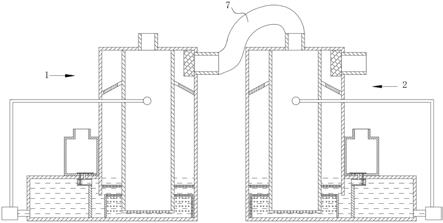

21.图1为本实用新型一实施例所述的脱硫脱硝自动加药控制系统的结构示意图;

22.图2为本实用新型一实施例所述的脱硫脱硝自动加药控制系统中的脱硫塔和脱硝塔的结构示意图;

23.图3为图2中a处的放大视图。

24.附图标记说明:

[0025]1‑

脱硫塔,2

‑

脱硝塔,3

‑

塔体,31

‑

进气口,32

‑

出气口,321

‑

除雾器,33

‑

通孔,34

‑

内

筒体,35

‑

第一滤网,351

‑

第一网孔,36

‑

第二滤网,361

‑

第二网孔,37

‑

挡板,38

‑

第三滤网,381

‑

第三网孔,39

‑

锥形板,391

‑

贯穿孔,392

‑

泄水孔,4

‑

喷淋头,5

‑

水泵,6

‑

喷淋管,7

‑

连接管,8

‑

循环水箱,81

‑

密封板,82

‑

连通管,83

‑

叶轮,84

‑

第一齿轮,85

‑

间隙,9

‑

加药箱,91

‑

第二齿轮,911

‑

加药槽,93

‑

加药孔,94

‑

凹槽。

具体实施方式

[0026]

下面将结合附图和实施例对本实用新型做进一步详细的说明,显然,所描述的实施例仅仅是实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于实用新型保护的范围。

[0027]

需要说明,若实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后

……

),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

[0028]

另外,若实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/或”的含义,包括三个并列的方案,以“a和/或b”为例,包括a方案、或b方案、或a和b同时满足的方案。另外,“多个”指两个以上。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在实用新型要求的保护范围之内。

[0029]

参见图1至图3。

[0030]

本实用新型一种脱硫脱硝自动加药控制系统,包括脱硫塔1和脱硝塔2,所述脱硫塔1和所述脱硝塔2的结构相同,所述脱硫塔1和所述脱硝塔2采用以下结构:

[0031]

塔体3、设置在所述塔体3上的进气口31、开设在所述塔体3上的出气口32、设置在所述塔体3内的喷淋头4、位于所述塔体3底部的吸收液、设置在所述塔体3外侧的水泵5以及用于连接所述喷淋头4和所述水泵5的喷淋管6,所述脱硫塔1上的出气口32通过连接管7与所述脱硝塔2的进气口31连通;

[0032]

所述塔体3的底部还设置有循环水箱8,所述水泵5的进水口与所述循环水箱8连通,所述循环水箱8的靠近所述塔体3的位置处设置有密封板81,所述密封板81的四周与所述循环水箱8密封连接,所述密封板81上设置有连通管82,所述连通管82的一端与所述塔体3的底部连通,另一端与所述循环水箱8连通,所述循环水箱8的顶部设置有加药箱9,所述连通管82内设置有叶轮83,所述叶轮83随所述连通管82内的吸收液的流动而转动,所述叶轮83的一端穿出所述循环水箱8的顶部穿入所述加药箱9内,并在所述加药箱9内连接有第一齿轮84,所述加药箱9内还设置有第二齿轮91,所述第二齿轮91与所述加药箱9的底面密封配合并可相对所述加药箱9的底面转动,所述第一齿轮84与所述第二齿轮91相啮合并带动所述第二齿轮91转动;

[0033]

所述加药箱9的底部相应所述第二齿轮91的位置处开设有贯穿所述加药箱9和所述循环水箱8的加药孔92,所述第二齿轮91的相应所述加药孔92的一面开设有至少一个加

药槽911,所述加药箱9的底部相应所述第二齿轮91的位置处还开设有凹槽93,所述凹槽93的一部分位于所述第二齿轮91的下方,另一部分超出所述第二齿轮91并与所述加药箱9连通,当所述第二齿轮91转动时,所述加药槽911可随所述第二齿轮91的转动,周期性的分别与所述加药孔92和所述凹槽93连通。

[0034]

具体实施中,先向加药箱9内加入配置好的具有一定浓度的药液,当设备开始工作时,水泵5启动,循环水箱8中的吸收液通过喷淋管6泵送至喷淋头4,喷淋头4将吸收液喷出与废气进行充分接触发生还原反应,之后吸收液在重力作用下回落至塔体3的底部,因循环水箱8中的吸收液的减少,循环水箱8中的压力低于塔体3底部的压力,塔体3底部的吸收液通过连通管82流动至循环水箱8中,在此过程中,连通管82中流动的吸收液带动叶轮83转动,进而带动第一齿轮84和第二齿轮91转动,第二齿轮91在转动时,加药槽911先与凹槽93连通,加药箱9中的药液通过凹槽93进入加药槽911中,随着第二齿轮91的转动,加药槽911与凹槽93断开不再连通,加药槽911满载着药液随着第二齿轮91的转动与加药孔92连通,加药槽911中的药液通过加药孔92进入循环水箱8内,与流至循环水箱8内的吸收液混合,混合后的吸收液等待着再次被吸入水泵5从喷淋头4中喷出,如此往复。

[0035]

本实用新型,能够实现自动对进入循环水箱内的吸收液进行加药,使水泵泵送至喷淋头的吸收液中的含药量始终维持在一个相对的高度,并且,因叶轮的转动是由连通管中吸收液的流动带动的,叶轮的转速能随着进入循环水箱内的吸收液的流速的变化而变化,进而确保每份药液都能与定量的进入循环水箱内的吸收液相对应,确保了药剂添加的精准性。

[0036]

在一实施例中,所述加药孔92开设在所述连通管82的位于所述叶轮83的靠近所述塔体3的一侧。这样设计,药液会在流经叶轮前就与吸收液相混合,在经过叶轮时,混合后的吸收液被叶轮搅动使吸收液与药剂混合的更均匀。

[0037]

在一实施例中,所述密封板81与所述塔体3的之间具有间隙85,所述连通管82设置在所述密封板81的顶部,所述塔体3的相应所述密封板81位置处开设有与所述间隙85连通的通孔33,所述通孔33的高度低于所述连通管82的位于所述塔体3一侧的高度。这样设计,可阻挡位于塔体底部的沉淀物和位于塔体中吸收液的液面顶部的漂浮物进入循环水箱内,确保进入循环水箱内的吸收液相对干净。

[0038]

在一实施例中,所述塔体3内固定有内筒体34,所述内筒体34的顶部与所述塔体3的内部密封设置,所述内筒体34的底部呈敞口状与所述塔体3的内部连通,所述吸收液的液面不低于所述内筒体34的底部的敞口,所述喷淋头4位于所述内筒体34内,所述进气口31与所述内筒体34连通并位于所述喷淋头4的上方,所述出气口32与所述塔体3与所述内筒体34之间的空间连通。这样设计,废气从进气口进入内筒体内,之后喷淋头向内筒体内喷洒吸收液,吸收液与废气相互碰撞混合然后一同落下,再次过程中,吸收液与废气接触的时间相对较长,能更好使吸收液与废气产生反应,再之后,废气进入内筒体底部的吸收液中,再次与吸收液进行反应,然后在气体自身的浮力下浮出塔体底部的吸收液,从出气口排出,这种方式不仅与吸收液接触的时间长,废气中的有害物质能较好的被去除,而且还能够大大降低进入出气口的废气的含水量,设计较为巧妙。

[0039]

在一实施例中,所述内筒体34的底部的敞口处安装有第一滤网35,所述第一滤网35上设置有多个第一网孔351。这样设计,当内筒体中的废气经过第一滤网时,废气会被分

割呈一个一个的小气泡状进入塔体底部的吸收液中,如此一来增大了废气与吸收液的接触面积,提高对废气的净化率。

[0040]

在一实施例中,所述内筒体34的底部还设有第二滤网36,所述第二滤网36围设在所述内筒体34的底部,所述第二滤网36的四周均布有多个第二网孔361,所述第二滤网36的靠近所述通孔33的一侧设置有挡板37,所述挡板37的高度超出所述通孔33的顶部,所述挡板37不会影响吸收液正常流经所述通孔33。这样设计,因经过第一滤网的气体过多,被第一滤网分隔出的气泡容易重新聚集在一起组成一个一个的大的气泡,通过设置第二滤网,这些大气泡在经过第二滤网时会再次配分割成众多的小气泡,进一步增大了废气与吸收液的接触面积,提高对废气的净化率,通过设置挡板,可以阻挡小气泡通过通孔进入循环水箱内,避免进入循环水箱内的吸收液的体积减少。

[0041]

在一实施例中,所述内筒体34与所述塔体3的内壁之间设置有至少一个第三滤网38,所述第三滤网38位于所述第二滤网36的上方且位于所述吸收液的液面高度下方,所述第三滤网38上开设有多个第三网孔381。这样设计,被第二滤网分割的小气泡在经过第三滤网后,小气泡会在第三滤网的下方重新汇聚呈一个一个的大气泡,然后经过第三网孔后再次被分割成众多的小气泡,进一步提高对废气的净化率。

[0042]

在一实施例中,所述喷淋头4设置有至少一个,并且所述喷淋头4的端头为球形。这样设计,喷淋头喷出的吸收液呈球面状与废气进行接触,接触的面积大,对废气的净化率高。

[0043]

在一实施例中,所述塔体3内还设置有锥形板39,所述锥形板39位于所述内筒体34与所述塔体3的内壁之间,并与所述塔体3的内壁连接,所述锥形板39呈底部直径大顶部直径小的中空的锥形,锥形的所述锥形板39的底部敞开,顶部开有贯穿孔391,所述锥形板39通过所述贯穿孔391套设在所述内筒体34外,所述贯穿孔391的内径大于所述内筒体34的直径,所述锥形板39下方的废气穿过贯穿孔391,之后通过所述出气口32排出塔体3,所述锥形板39的底部设置有泄水孔392,所述锥形板39顶面液化的水滴可通过所述泄水孔392回流至所述塔体3的底部。这样设计,因锥形板呈上小下大的锥形,废气撞击到锥形的锥形板的内壁时,废气中含有的水汽会在锥形板的内壁上聚合成水滴向下流动,同时因贯穿孔的直径小于敞开的锥形板的底部,因此贯穿孔处的气流的流动速度会加快,根据气体压力变大内能增大温度升高,气体压力变小内能减小温度降低,这一基本原理,因锥形板内贯穿孔处的空间小于贯穿孔外部的空间,因此在空气流量不变的前提下,锥形板内贯穿孔处的气流压力大于贯穿孔外部的气流压力,因此废气在流经贯穿孔处时会有一个温度升高而后温度又降低的过程,在此过程中,废气中含有的水汽会重新液化成水滴,向下流动,之后剩余的废气通过出气口排出塔体,进一步降低了废气中水汽的含量。

[0044]

在一实施例中,所述塔体3内相应所述出气口32的位置处设置有除雾器321。这样设计,通过除雾器进一步降低了排出塔体的废气中的含水量,设计较为合理。

[0045]

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同更换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1