一种高密度高取向碳纤维短纤阵列的制备方法及导热垫

1.本发明涉及电子技术领域,尤其涉及一种高密度高取向碳纤维短纤阵列的制备方法及导热垫。

背景技术:

2.碳纤维作为具有优越性质的材料之一,其具备高强度、高模量、耐腐蚀、高导热导电等性能,在军用及民用等方面均具有广阔的发展前景。碳纤维常用于增强复合材料,由于其具有石墨层的特性,因此在机械性能,热性能和电性能方面都会随着方向变化而改变。例如,沥青基碳纤维更是具有高达1000 w/mk的面内热导率,但是垂直热导率仅6 w/mk。因此为了充分发挥其性能优势,就需要制备高密度高取向的碳纤维阵列,从而提升整体复合材料的各项行性能。

3.目前常用的诱导取向方法通常是通过施加一个外力来促使碳纤维取向,例如,施加外加磁场、电场、剪切力、挤压力等。但是这些手段往往需要消耗大量的能量,同时还存在诱导形成的碳纤维阵列密度不高、纤维取向度低等一系列问题,严重影响成品的各项性能。例如传统静电植绒方法通常采用直接高压法,容易导致短纤极化带静电,吸引临近未带电的短纤,从而导致的纤维团聚,而团聚的纤维簇在高电场强度的作用下直接植绒在基底上,将严重阻碍后续短纤的植入,降低植绒纤维密度与取向度。

4.由于电子设备的功率密度与能耗不断增加,散热材料越来越成为受到人们的重视。传统的电子产品通常采用具有高导热的刚性材料制成,如金属等。但是由于电子产品与金属板散热器表面无法完美贴合,将存在极大的界面热阻,严重阻碍热量扩散。因此就需要在发热元件与散热元件之间添加具有高垂直热导率的弹性热界面材料(tims)以填补所有空隙。因此传统碳纤维基导热垫片通常通过向聚合物基体中添加大量碳纤维来提升导热垫片的导热效果。但是由于导热纤维在基体中往往呈现随机分布,难以构成有效的导热路径。不仅如此因此市面上常见的导热垫片的导热系数仅为7~8 w/mk,难以满足电子设备的散热的预期效果。因此如何有效的诱导碳纤维取向来充分利用其高导热能力,成为了构建高导热界面材料的新思路。目前已经有人尝试采用静电植绒方法来制备取向碳纤维阵列,但是目前仍然存在着纤维植绒密度不高,纤维取向度低,整体导热率不高等一系列问题,严重影响成品的各项性能。

技术实现要素:

5.本发明的第一个目的是提供一种高密度高取向碳纤维短纤阵列的制备方法,该方法巧妙结合了碳纤维短纤的高导热、高模量的特质和静电植绒工艺电场强度可调控的特点,使得碳纤维短纤在外加的阶梯电场的作用下有序的在基板上垂直取向排列,最终得到高密度高取向短纤阵列。

6.所述碳纤维短纤的直径在5um以上,导电率在1*105s/m以上。

7.所述阶梯电场至少包括一在先的低电场阶段和一在后的高电场阶段,所述低电场

阶段的电场强度小于高电场阶段的电场强度。

8.由于阶梯电场可以使不同极化度的纤维按自身的极化程度,在下极板上先垂直,再在电场作用下附着在植绒基板上,减少每根短纤在基板上占据的面积,从而提升短纤的植绒密度与垂直取向度,同时,碳纤维短纤在基板上有序垂直取向排列解决了背景技术中直接高压法造成的团聚问题。

9.适用于本发明的基底包括但不限于:金属、陶瓷、玻璃、木板、织物、皮革、聚合物、多孔材料、水泥制品、板材等各种材料。

10.进一步地,本发明还采用采用可拉伸的基底来提高密度和取向度,拉伸状态下进行静电植绒,静电植绒结束后释放拉伸力,使之自然回缩。可以在保持原先最大植绒密度的基础上,收缩时进一步提高植绒密度,从而最大植绒密度与基底拉伸前后的面积比呈正比。与此同时,在收缩过程中,由于植绒密度增大,植绒短纤彼此的间距缩短,邻近短纤彼此相互作用进一步可以使短纤垂直取向度升高。

11.在某些实施例中,所述高电场阶段的电场强度在低电场阶段的电场强度的1.3倍以上。一方面能够使电场中的短纤按极化度从高到低的顺序,有序有效的植绒,从而提高短纤的植绒密度,另一方面能够在不影响短纤取向度和植绒效果而基础上进一步提高短纤植绒速率。

12.拉伸过程采用原位拉伸机,其中拉伸方式包括但不限于单轴拉伸、双轴拉伸、周向拉伸等。

13.可拉伸的基底可以采用现有的水性丙烯酸、弹性树脂基、橡胶、织物、水凝胶等材料;优选的,在某些实施例中,采用粘性基底,有利于植绒短纤粘附于基底,保证植绒结束后纤维在基底上能够保持垂直取向结构,并且保证在某些实施例中的后续灌注树脂时也可以有效保持;粘性基底包括但不限于环氧树脂、液体胶、水性丙烯酸、胶水等。

14.或者也可以采用多孔基底,使得植绒短纤插入到基底孔隙处,可以有效保证纤维取向度与规整度。多孔基底包括但不限于泡沫、海绵、气凝胶、纺织品等材料;通常的,上述粘性基底质地柔软,通常也能使得植绒短纤插入到基底中。但本发明不限于柔软的粘性基底。

15.通常的,所述碳纤维短纤维绒毛长度控制在0.5~3mm,该长度制备的阵列适用于导热或导电领域。

16.基于上述方法制备得到的阵列,本发明还提供一种高垂直热导率的碳纤维复合导热垫,可作为热管理材料应用于电子产品等。一般的,将所述高密度高取向短纤阵列进行树脂浇注后得到成品。

17.进一步地,本发明还提供一种更高密度高取向短纤阵列的制备方法,至少采用两种不同直径的碳纤维短纤进行基于纤维直径的梯度植绒,植绒过程按照直径从大到小依次进行;每个梯度的植绒也采用上述的阶梯电场、可拉伸基底、粘性基底/多孔基底等方式或结合来进一步提高该直径梯度下的密度和取向度。

18.本发明的有益效果在于:该方法巧妙结合了碳纤维短纤的高导热、高模量的特质和静电植绒工艺电场强度可调控的特点,得到高密度高取向的短纤阵列,植绒密度可达到22.58 mg/cm2,取向度达到0.72,能保证50%以上的纤维方位角在80

°

~90

°

之间。基于这种高

密度高取向的碳纤维短纤阵列,本发明获得了导热垫,其能在低填充含量下导热性能达到25.40 w/mk。

附图说明

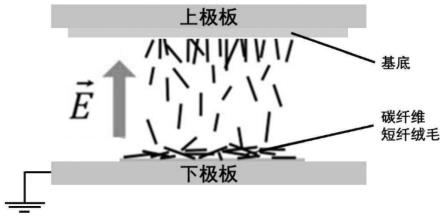

19.图1是效果示意图;图2是通过常规静电植绒获得的碳纤维短纤阵列(a)以及通过施加阶梯电场(b)制得的碳纤维短纤阵列的sem图像对比。

20.图3是改进多种工艺因素时制得的碳纤维短纤阵列的sem图像对比。

21.其中a: 阶梯电场+可拉伸基底;b: 阶梯电场+粘性基底;c: 阶梯电场+多孔基底; d: 阶梯电场+直径梯度;e: 阶梯电场+直径梯度+可拉伸基底+粘性基底。

22.图4是柔性导热垫成品示意图。

具体实施方式

23.下面通过实施例对本发明进行具体描述,本实施例只用于对本发明做进一步的说明,不能理解为对本发明保护范围的限制,本领域的技术人员根据上述发明的内容做出一些非本质的改变和调整均属本发明的保护范围。

24.实施例1:首先使用切割机将直径为5 um的碳纤维切割成1 mm长度均匀的短纤。然后利用静电植绒装置,将高压电源连接上下极板,将碳纤维短纤放置在下极板上端,将pi基底放置在上极板下端,如附图1所示。随后施加阶梯电场进行静电植绒,具体步骤如下,首先施加电场从5 kv,植绒15 s后将电场提升至7.5 kv,随后每植绒15 s后依次将电场提升至10 kv, 15 kv,直到将电场提升至20 kv后,具体步骤如下,首先施加电场从5 kv,植绒15 s后将电场提升至7.5 kv,随后每植绒15 s后依次将电场提升至10 kv, 15 kv,直到将电场提升至20 kv后,植绒至最大植绒密度结束,制备得到垂直取向碳纤维短纤阵列,其sem图像如附图2b所示。

25.对比例1:首先使用切割机将直径为5 um的碳纤维切割成1 mm长度均匀的短纤。然后安装静电植绒装置,将高压电源连接上下极板,将碳纤维短纤放置在下极板上端,将3*3 cm

2 pi基底放置在上极板下端。随后直接施加20 kv电场进行静电植绒,植绒至最大植绒密度结束,制备得到垂直取向碳纤维短纤阵列,其sem图像如附图2a所示。

26.对比实施例1与对比例1,可知采用阶梯电场可以提高短纤的垂直取向与规整度。这是因为阶梯电场可以使不同极化度的纤维按自身的极化程度,在下极板上首先垂直,再在电场作用下附着在植绒基板上,减少每根短纤在基板上占据的面积,从而进一步提升短纤的植绒密度与垂直取向度。

27.实施例2实施例2-1:首先使用切割机将直径为5 um的碳纤维切割成1 mm长度均匀的短纤。然后利用静电植绒装置,将高压电源连接上下极板,将碳纤维短纤放置在下极板上端,将3*3 cm2的聚丙烯水凝胶可拉伸基底经过双轴拉伸至4.5*4.5 cm2,随后在拉伸状态下放置在上极板下

端。随后施加阶梯电场进行静电植绒,具体步骤如下,首先施加电场从5 kv,植绒15 s后将电场提升至7.5 kv,随后每植绒15 s后依次将电场提升至10 kv, 15 kv,直到将电场提升至20 kv后,植绒至最大植绒密度结束,取下后释放拉伸力待其自然收缩回3*3 cm2,制备得到垂直取向碳纤维短纤阵列,其sem图像如附图3a所示。

28.基于上述制得的垂直取向碳纤维短纤阵列,制备碳纤维复合导热垫。将加成型硅胶组分a,组分b按照1:1比例混合均匀通过真空辅助灌注法灌注到中,抽真空1 h,加热120 ℃ 2 h,制得碳纤维复合导热垫。利用刀片将导热垫从胶层上剥离下来,再将导热垫用液氮冷冻,并使用冷冻金属锉进行适度抛光,除去多余树脂与胶层,使短纤阵列能够穿透硅胶基体。

29.实施例2-2:首先使用切割机将直径为5 um的碳纤维切割成1 mm长度均匀的短纤。然后利用静电植绒装置,将高压电源连接上下极板,将碳纤维短纤放置在下极板上端,将液体胶涂敷在3*3 cm

2 pi基底下端制成粘性基底,并将粘性基底放置在上极板下端。随后施加阶梯电场进行静电植绒,具体步骤如下,首先施加电场从5 kv,植绒15 s后将电场提升至7.5 kv,随后每植绒15 s后依次将电场提升至10 kv, 15 kv,直到将电场提升至20 kv后,植绒至最大植绒密度结束,制备得到垂直取向碳纤维短纤阵列,其sem图像如附图3b所示。

30.基于上述制得的垂直取向碳纤维短纤阵列,制备碳纤维复合导热垫。将加成型硅胶组分a,组分b按照1:1比例混合均匀通过真空辅助灌注法灌注到中,抽真空1 h,加热120 ℃ 2 h,制得碳纤维复合导热垫。利用刀片将导热垫从胶层上剥离下来,再将导热垫用液氮冷冻,并使用冷冻金属锉进行适度抛光,除去多余树脂与胶层,使短纤阵列能够穿透硅胶基体。

31.实施例2-3:首先使用切割机将直径为5 um的碳纤维切割成1 mm长度均匀的短纤。然后利用静电植绒装置,将高压电源连接上下极板,将碳纤维短纤放置在下极板上端,将3*3 cm2多孔膜基底放置在上极板下端。随后施加阶梯电场进行静电植绒,具体步骤如下,首先施加电场从5 kv,植绒15 s后将电场提升至7.5 kv,随后每植绒15 s后依次将电场提升至10 kv, 15 kv,直到将电场提升至20 kv后,植绒至达到最大植绒密度结束。然后再将直径为5 um的碳纤维短纤放置在下极板上端,再次施加阶梯电场进行静电植绒,植绒至最大植绒密度结束,植绒至最大植绒密度结束,制备得到垂直取向碳纤维短纤阵列,其sem图像如附图3c所示。

32.基于上述制得的垂直取向碳纤维短纤阵列,制备碳纤维复合导热垫。将加成型硅胶组分a,组分b按照1:1比例混合均匀通过真空辅助灌注法灌注到中,抽真空1 h,加热120 ℃ 2 h,制得碳纤维复合导热垫。利用刀片将导热垫从胶层上剥离下来,再将导热垫用液氮冷冻,并使用冷冻金属锉进行适度抛光,除去多余树脂与胶层,使短纤阵列能够穿透硅胶基体。

33.实施例2-4:首先使用切割机将两种不同直径(采用直径为5 um和10 um)的碳纤维切割成1 mm长度均匀的短纤。然后利用静电植绒装置,将高压电源连接上下极板。随后将直径为10 um的碳纤维短纤放置在下极板上端,将3*3 cm2的pi基底放置在上极板下端。随后施加阶梯电场进行静电植绒,具体步骤如下,首先施加电场从5 kv,植绒15 s后将电场提升至7.5 kv,

随后每植绒15 s后依次将电场提升至10 kv, 15 kv,直到将电场提升至20 kv后,植绒至达到最大植绒密度结束。然后再将直径为5 um的碳纤维短纤放置在下极板上端,再次施加阶梯电场进行静电植绒,植绒至最大植绒密度结束,取下后释放拉伸力待其自然收缩回3*3 cm2,制备得到垂直取向碳纤维短纤阵列,其sem图像如附图3d所示。

34.基于上述制得的垂直取向碳纤维短纤阵列,制备碳纤维复合导热垫。将加成型硅胶组分a,组分b按照1:1比例混合均匀通过真空辅助灌注法灌注到中,抽真空1 h,加热120 ℃ 2 h,制得碳纤维复合导热垫。利用刀片将导热垫从胶层上剥离下来,再将导热垫用液氮冷冻,并使用冷冻金属锉进行适度抛光,除去多余树脂与胶层,使短纤阵列能够穿透硅胶基体。

35.实施例2-5:首先使用切割机将两种不同直径(采用直径为5 um和10 um)的碳纤维切割成1 mm长度均匀的短纤。然后利用静电植绒装置,将高压电源连接上下极板。随后将直径为10 um的碳纤维短纤放置在下极板上端,将3*3 cm2的粘性聚丙烯水凝胶可拉伸基底经过双轴拉伸至4.5*4.5 cm2,随后在拉伸状态下放置在上极板下端。随后施加阶梯电场进行静电植绒,具体步骤如下,首先施加电场从5 kv,植绒15 s后将电场提升至7.5 kv,随后每植绒15 s后依次将电场提升至10 kv, 15 kv,直到将电场提升至20 kv后,植绒至达到最大植绒密度结束。然后再将直径为5 um的碳纤维短纤放置在下极板上端,再次施加阶梯电场进行静电植绒,植绒至最大植绒密度结束,取下后释放拉伸力待其自然收缩回3*3 cm2,制备得到垂直取向碳纤维短纤阵列,其sem图像如附图3e所示。

36.基于上述制得的垂直取向碳纤维短纤阵列,制备碳纤维复合导热垫。将加成型硅胶组分a,组分b按照1:1比例混合均匀通过真空辅助灌注法灌注到中,抽真空1 h,加热120 ℃ 2 h,制得碳纤维复合导热垫。利用刀片将导热垫从胶层上剥离下来,再将导热垫用液氮冷冻,并使用冷冻金属锉进行适度抛光,除去多余树脂与胶层,使短纤阵列能够穿透硅胶基体。

37.表1:实施例1、2制得导热垫的导热系数数据表 植绒密度(mg/cm2)导热系数/(w/mk)实施例18.5110.61实施例2-118.7922.59实施例2-213.4217.16实施例2-39.0113.56实施例2-414.0118.91实施例2-522.5825.40结合实施例1以及本实施例得到的导热垫片进行导热系数测试,检测标准采用astm-d5470,得到的导热系数如表1所示,将本实施例得到的导热垫片进行检测,导热垫片的表面光滑,内部无气泡,碳纤维呈垂直取向排列。

38.结合实施例1,实施例2以及附图3,可以发现改进可拉伸基底、粘性基底、多孔基底以及直径梯度等因素均可以有效提升碳纤维短纤阵列的植绒效果。结合附图3可发现影响效果从大到小依次为可拉伸基底,直径梯度,粘性基底,多孔基底。

39.对比实施例1与实施例2-1,可知采用可拉伸基底可以有效且快速的提升短纤植绒

密度,单位面积的基板最大植绒密度基本不变,所以最终碳纤维短纤的植绒密度几乎与拉伸前后的面积比呈正比,并且伴随着植绒密度的增大,植绒后的收缩过程中,随着短纤的间距减小,短纤受限并彼此相互作用,从而使短纤的取向度增大。

40.对比实施例1与实施例2-2、2-3,可知采用粘性与多孔基底均可以提高碳纤维短纤阵列的植绒密度,并且粘性基底比多孔基底的提升效果更好。这是因为当短纤在电场中极化飞升插入基板的过程中,当基板为粘性或多孔时,可以更好的保持短纤的垂直取向,从而减小了单根纤维占据的基板面积,更有利于后续短纤的植入。相比而言由于直径短长径比大并且密度小,所以直接高压法植绒的短纤极易倒伏,多孔基底由于没有粘性,取向度相比于粘性基底有一定优势。

41.对比实施例1与实施例2-4,可知采用直径梯度对于短纤取向度的影响较小,但是可以提升短线阵列的植绒密度。通过将不同直径的短纤,按从大到小的顺序植绒,是因为较粗短纤的各项性能更优,并且通过后续较细纤维来填补粗短纤间的间隙,从而提升植绒密度。

42.综上所述,研究发现改进工艺因素可以有效提升碳纤维短纤阵列的植绒效果,来制备一种高密度高取向短纤阵列,并且基于短纤阵列得到的导热垫的垂直导热性能也有一个显著的提升。结果发现,结合工艺采用阶梯电场、可拉伸基底、粘性基底以及直径梯度的碳纤维短纤进行植绒的效果最好,得到高密度高取向的短纤阵列,植绒密度可达到22.58 mg/cm2,取向度达到0.72,能保证50%以上的纤维方位角在80

°

~90

°

之间。基于这种高密度高取向的碳纤维短纤阵列,本发明获得了导热垫,其能在低填充含量下导热性能达到25.40 w/mk。并且具有良好的柔性,如附图4所示。是一种良好的导热材料,在热管理领域具有良好的应用前景。

43.实例3首先使用切割机将直径为5 um的碳纤维切割成1.5 mm长度均匀的短纤。然后利用静电植绒装置,将高压电源连接上下极板,将碳纤维短纤放置在下极板上端,将3*3 cm2的聚丙烯水凝胶可拉伸基底经过双轴拉伸至4.5*4.5 cm2,随后在拉伸状态下放置在上极板下端。随后施加阶梯电场进行静电植绒,具体步骤如下,首先施加电场从5 kv,植绒15 s后将电场提升至7.5 kv,随后每植绒15 s后依次将电场提升至10 kv, 15 kv,直到将电场提升至20 kv后,植绒至最大植绒密度结束,取下后释放拉伸力待其自然收缩回3*3 cm2,制备得到垂直取向碳纤维短纤阵列。

44.基于上述制得的垂直取向碳纤维短纤阵列,制备碳纤维复合导热垫。将加成型硅胶组分a,组分b按照1:1比例混合均匀通过真空辅助灌注法灌注到中,抽真空1 h,加热120 ℃ 2 h,制得碳纤维复合导热垫。利用刀片将导热垫从胶层上剥离下来,再将导热垫用液氮冷冻,并使用冷冻金属锉进行适度抛光,除去多余树脂与胶层,使短纤阵列能够穿透硅胶基体。

45.对比例2与实施例3相比,区别仅在于:步骤1中,将碳纤维切割成0.5 mm长度均匀的短纤。

46.对实施例3和对比例2得到的导热垫片进行导热系数测试,检测标准采用astm-d5470。

47.表2:实施例2-1、3和对比例2的导热系数数据表

ꢀ

植绒密度(mg/cm2)导热系数/(w/mk)实施例2-118.7922.59实施例322.0116.74对比例210.2521.08根据表2的数据可以看出,当植绒纤维的长度减小,此时由于单根纤维的重量下降,单位面积内纤维重量下降,但是数量增加了。而当植绒纤维的长度增大,虽然单根纤维的重量增加了,但是由于碳纤维短绒的的长径比增加,也更加容易倒伏,导致单位面积内的纤维数量下降,最终导致导热系数也有所下降。但是整体热导率相差不大。性能也比较稳定。但是由于植绒纤维越短,切绒以及后处理越困难,生产工艺复杂,成产难度大,生产成本也有所提高,因此碳纤维的长度要在适应产品需求的同时适当短一些。除此之外,当直接施加20 kv高压时,不仅使纤维难以分开,整个纤维团一同飞升将严重影响纤维取向度,阻碍后续纤维飞升,而且容易产生粉尘爆炸,产生危险,存在安全隐患。因此综合考量效益与安全因素,静电植绒工艺应选择逐步升高电压。

48.实施例4:与实施例2-1相比,区别仅在于:可拉伸基底不经过双轴拉伸,仅单轴拉伸至4.5 cm。

49.实施例5:与实施例2-1相比,区别仅在于:可拉伸基底经过双轴拉伸,双轴拉伸至4*5 cm2。

50.对实施例4、5得到的导热垫片进行导热系数测试,检测标准采用astm-d5470。

51.表3:实施例2-1、4、5的导热系数数据表植绒密度(mg/cm2)导热系数/(w/mk)实施例2-118.7922.59实施例412.3015.79实施例516.9120.01根据表3的数据可以看出,当胶层拉伸面积不变时,导热垫片的导热系数几乎不变,而随着胶层拉伸面积比增大,导热垫片的导热系数也随之增大。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1