膜元件、膜元件的生产方法及卷式膜组件与流程

1.本技术属于污染防治设备领域中的膜分离技术领域,尤其涉及一种膜元件、膜元件的生产方法及卷式膜组件。

背景技术:

2.水是生命之泉,是人类赖以生存的重要资源。然而,伴随着工业化的发展,高盐度废水排放量呈增加趋势。高含盐废水排放量占废水总排放量的5%以上,目前仍以每年2%的速度上升。高盐废水主要来源于印染、化工、制药等领域。目前,高含盐废水一直是废水处理行业中的难点和热点。

3.近年来,由于膜分离技术的迅速发展,膜法水处理技术也渐渐地被开发来处理高含盐废水,其处理效果已超过传统的热浓缩工艺,膜分离作为一种绿色高效的物理分离技术,适用于工业废水的处理回用,被广泛应用于高盐废水的处理。

4.对废水处理及回用、城镇污水处理,海水淡化等方面提出了进一步要求。一些特种行业,如印染废水、垃圾渗滤液、盐湖提锂、浓盐水零排放等领域对膜元件的性能(耐高压、抗污染等方面)提出了更高的需求。

技术实现要素:

5.本技术提供了膜元件、膜元件的生产方法及卷式膜组件。

6.该膜元件用于过滤原水以产生浓水和产水,所述膜元件包括:

7.原水管,所述原水管的周面上设置有交换通道;

8.浓水管,所述浓水管的周面上设置有交换通道;以及

9.膜袋、产水流道布,所述产水流道布设置于所述膜袋的一侧,所述膜袋的两端分别连接于所述原水管和所述浓水管,所述膜袋和所述产水流道布至少部分地卷绕于所述原水管的外侧,

10.所述膜袋包括过滤用的膜片,

11.所述原水管的轴向一端限定出原水入口,使得从所述原水入口进入所述原水管的原水能够从所述原水管的交换通道进入所述膜袋,部分原水穿过所述膜片而成为产水并进入所述产水流道布,未能穿过所述膜片的原水成为浓水并从所述浓水管的交换通道进入所述浓水管。

12.在至少一个实施方式中,所述膜袋包括进水流道网和设置于所述进水流道网的两侧的所述膜片,所述膜片将所述进水流道网密封于所述膜片之中。

13.在至少一个实施方式中,所述进水流道网的两端分别缠绕于所述原水管和所述浓水管。

14.在至少一个实施方式中,所述进水流道网的周向一端缠绕于所述原水管,在所述原水管的周向上的至少部分区域,在所述进水流道网和所述原水管之间不具有所述膜片。

15.在至少一个实施方式中,所述进水流道网的周向另一端缠绕于所述浓水管,在所

述浓水管的周向上的至少部分区域,在所述进水流道网和所述浓水管之间不具有所述膜片。

16.在至少一个实施方式中,所述浓水从所述浓水管流出所述膜元件,所述产水从所述产水流道布中沿所述膜元件的轴向流出所述膜元件。

17.在至少一个实施方式中,所述原水管的交换通道均匀设置于所述原水管,所述浓水管的交换通道均匀设置于所述浓水管。

18.在至少一个实施方式中,所述原水管和/或所述浓水管上的交换通道包括:

19.一个或多个通槽;和/或

20.一列或多列通孔。

21.在至少一个实施方式中,所述原水管位于所述膜元件的轴线上。

22.在至少一个实施方式中,所述膜元件还包括膜元件外壳和端盖,所述膜元件外壳位于所述膜元件的最外侧,所述端盖设置于所述膜元件外壳的一端或两端。

23.本技术提出的膜元件的生产方法包括:

24.提供周面上设置有交换通道的原水管、周面上设置有交换通道浓水管、膜片和进水流道网;

25.将所述进水流道网密封在两层所述膜片之间而形成膜袋;

26.将所述膜袋至少部分地卷绕于所述原水管的外侧,使所述进水流道网的周向一端缠绕于所述原水管,在所述原水管的周向上的至少部分区域,在所述进水流道网和所述原水管之间不具有所述膜片;以及

27.将所述膜袋部分地卷绕于所述浓水管的外侧,使得所述进水流道网的周向另一端缠绕于所述浓水管,在所述浓水管的周向上的至少部分区域,在所述进水流道网和所述浓水管之间不具有所述膜片。

28.在至少一个实施方式中,在所述膜袋的卷绕于所述原水管的外侧的所述周向一端,所述进水流道网比所述进水流道网内侧的所述膜片长所述原水管的一个周长或更多,并且/或者

29.在所述膜袋的卷绕于所述原水管的外侧的所述周向一端,所述进水流道网外侧的所述膜片比所述进水流道网长或与所述进水流道网齐平。

30.在至少一个实施方式中,在所述膜袋的卷绕于所述浓水管的外侧的所述周向另一端,所述进水流道网比所述进水流道网内侧的所述膜片长所述浓水管的一个周长或更多,并且/或者

31.在所述膜袋的卷绕于所述浓水管的外侧的所述周向另一端,所述进水流道网外侧的所述膜片比所述进水流道网长或与所述进水流道网齐平。

32.在至少一个实施方式中,所述生产方法包括:

33.提供两张所述膜片,将所述进水流道网的位于所述原水管的轴向两端的两侧边固定连接于两张所述膜片的位于所述原水管的轴向两端的两侧边;以及

34.将两张所述膜片的四边对应连接,使得所述进水流道网被密封于两张所述膜片之中。

35.在至少一个实施方式中,所述生产方法包括:

36.在将所述膜袋卷绕于所述原水管或所述浓水管之前,通过胶粘或超声波焊接将所

述进水流道网的位于所述原水管的轴向两端的两侧边密封连接于两张所述膜片的位于所述原水管的轴向两端的两侧边。

37.在至少一个实施方式中,所述生产方法包括:

38.提供单张所述膜片,将所述膜片对折后,将所述进水流道网夹在两层所述膜片之间,将所述进水流道网的位于所述原水管的轴向两端的两侧边固定连接于所述膜片的位于所述原水管的轴向两端的两侧边;以及

39.将单张所述膜片的其余边对应连接,使得所述进水流道网被密封于单张所述膜片之中。

40.本技术提出的卷式膜组件包括:

41.如上所述的膜元件;以及

42.系统外壳,所述系统外壳的内部设置有多个轴向连接的所述膜元件。

43.在至少一个实施方式中,所述膜元件和所述系统外壳之间设置有密封圈。

44.在至少一个实施方式中,所述卷式膜组件还包括:

45.一个或多个原水引流通道,在水沿着所述卷式膜组件的轴向流动的方向上,在最上游的一个所述膜元件的所述原水管的上游端连接一个所述原水引流通道,并且/或者,用一个或多个所述原水引流通道将相邻的所述原水管的相邻端部连接起来;

46.一个或多个浓水引流通道,在水沿着所述卷式膜组件的轴向流动的方向上,用一个或多个所述浓水引流通道将相邻的所述浓水管的相邻端部连接起来,并且/或者在最下游的一个所述膜元件的所述浓水管的下游端连接一个所述浓水引流通道。

47.在至少一个实施方式中,所述卷式膜组件还包括:

48.产水引流通道,其连接到所述系统外壳的下游端。

49.在至少一个实施方式中,所述系统外壳包括中间筒状外壳和下游侧轴向端盖,在最下游的一个所述膜元件的下游端部和所述下游侧轴向端盖之间留有蓄水空间,所述产水引流通道连接到所述下游侧轴向端盖并且与所述蓄水空间连通。

50.传统卷式膜元件,其进水为端面进水,承压的部件为膜元件的端面、膜片、进水流道网,其进水分布不均,在高压下易出现望远镜现象,损伤膜元件,而本技术的膜元件进水方式由中心管(原水管)进水,中心管内承压后原水再流入膜口袋。即本技术改变了膜元件的过滤逻辑,使原水从原水管进入,并能够从原水管的周向均匀进入膜口袋,改善了膜元件中原水分布不均,膜元件不耐高压的问题,提高了耐压能力,膜元件不易泄露。

附图说明

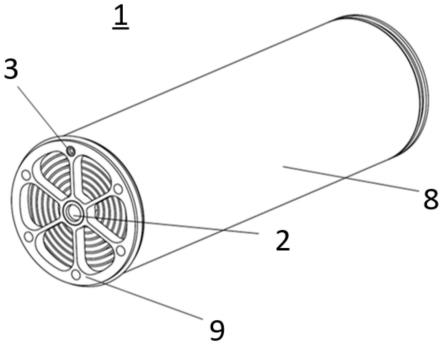

51.图1示出了根据本技术实施方式的卷式膜组件的膜元件的结构示意图。

52.图2示出了根据本技术实施方式的卷式膜组件的膜元件的剖视图。

53.图3示出了根据本技术的一个实施方式的卷式膜组件的膜元件的原水管或浓水管的结构示意图。

54.图4示出了根据本技术的另一个实施方式的卷式膜组件的膜元件的原水管或浓水管的结构示意图。

55.图5示出了根据本技术实施方式的卷式膜组件的膜元件的膜袋及产水流道布的结构示意图。

56.图6示出了根据本技术实施方式的卷式膜组件的膜元件的膜袋呈展开状态的结构示意图。

57.图7示出了图6中的原水管和浓水管的剖视图。

58.图8示出了根据本技术实施方式的卷式膜组件的结构示意图。

59.附图标记说明

60.1膜元件;2原水管;3浓水管;4通槽;5通孔;6膜袋;61进水流道网;62膜片;7产水流道布;8膜元件外壳;9端盖;10系统外壳;11密封圈;12原水引流通道;13浓水引流通道;14产水引流通道。

具体实施方式

61.下面参照附图描述本技术的示例性实施方式。应当理解,这些具体的说明仅用于示教本领域技术人员如何实施本技术,而不用于穷举本技术的所有可行的方式,也不用于限制本技术的范围。

62.本技术的实施方式提供了一种膜元件、膜元件的生产方法、卷式膜组件。卷式膜组件包括膜元件1。原水通过膜元件1过滤后能够形成浓水和产水。

63.参见图1、图2,膜元件1包括原水管2和浓水管3。原水管2和浓水管3的材质可以选用聚砜、abs(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元嵌段共聚物)、聚甲醛、尼龙、聚碳酸酯或不锈钢等。参见图3、图4,原水管2和浓水管3的周壁上可以开设交换通道,例如通槽4或通孔5等,使得水可以从交换通道流入或流出浓水管3和原水管2。例如,水从交换通道流出原水管2,水从交换通道流入浓水管3等。在本技术的一个实施方式中,原水管2的管径可以等于或大于浓水管3的管径,其内径之比可以为例如1:1至1.5:1。交换通道可以均匀设置于管道(原水管2、浓水管3)的周壁。交换通道可以包括多个通槽4,或者包括多列通孔5,或者同时包括一个或多个通槽4和多个通孔5。

64.参见图5、图6、图7,膜元件1还包括膜袋6和产水流道布7,产水流道布 7可以设置在膜袋6的一侧。并且,膜袋6和产水流道布7的两端分别连接于原水管2和浓水管3,可以以原水管2为中心管,如卷轴般,将膜袋6、产水流道布7大部分地缠绕于原水管2,使原水管2位于(包括基本上位于)膜元件1的轴线上。当然,浓水管3也可以缠绕部分膜袋6和产水流道布7。

65.膜袋6包括进水流道网61和设置在进水流道网61两侧的膜片62。进水流道网61可以缠绕于原水管2、浓水管3一周或更多周(该进水流道网61的内侧,即朝向原水管2或浓水管3的那侧没有膜片62),再用膜片62将进水流道网61 密封起来,使得原水管2的原水可以直接通入膜袋6中(即,进入两层膜片62 之间)。本技术不限制膜片62的具体类型,例如,膜片62可以为纳滤膜、反渗透膜等。

66.当然,进水流道网61可以缠绕于原水管2、浓水管3不足一周,虽然其并非为最优实施例,但仍能够发挥作用。可以理解,进水流道网61与原水管2、浓水管3之间的至少部分区域不具有膜片62。示例性地,可以提供两张膜片 62,将进水流道网61密封于其中,形成膜袋6。例如,在膜袋6的卷绕于原水管2的外侧的周向一端,进水流道网61比进水流道网61内侧的膜片62长原水管2的一个周长或更多,并且/或者在膜袋的卷绕于原水管2的外侧的周向一端,进水流道网61外侧的膜片62比进水流道网61长或与所述进水流道网61齐平。当然,可

以使进水流道网61内外两侧的膜片62都短于进水流道网61,使进水流道网61能够被膜片62密封即可。浓水管3处同理。

67.或者,可以提供一张膜片62,将膜片62对折后设置于进水流道网61的外侧(即,将进水流道网61夹到对折后形成的两层膜片62之间),并将膜片62 的折痕两侧的膜片的三边对应密封在一起,形成膜袋6。密封方式可以为胶粘、超声波焊接等。可以理解,膜袋6中的膜片62的功能面朝向位于内侧的进水流道网61。

68.本技术将进水流道网61密封设置在膜片62之中,且将进水流道网61的两端(周向两端或称长度方向两端)直接固定连接于原水管2和浓水管3,使得进水流道网61的固定效果较好。避免了现有技术中的进水流道网不能两侧固定(现有技术缺少浓水管),避免了水压过高时可能出现的进水流道网61发生滑动,导致其易被冲出膜元件或损坏的现象。并且,本技术中可以只使用一个膜袋,避免了现有技术中多个叠放膜袋方案容易相对滑动,卷制工艺复杂、成品率低的问题。

69.本技术中膜元件的工作原理为:原水从原水管2的一端进入膜元件1(例如,图2中的左端,其作为原水入口),堵住原水管2的另一端(例如,图2中的右侧);原水通过原水管2周壁上的交换通道均匀地进入膜袋6形成的过滤区域;一部分水被截留至膜袋6中,形成浓水,沿膜袋6中的进水流道网61进入浓水管3;能够通过膜袋6(沿膜片62的厚度方向穿过膜片62)的水便为产水,从产水流道布7中沿膜元件1的轴向排出。

70.可以理解,现有技术中原水从膜元件的轴向端面侧进入进水流道网,在压力的作用下,进水流道网中的原水一部分进入沿膜元件的径向进入膜袋,形成产水,随膜袋流入具有通孔的中心管,并从中心管的轴向流出;未能进入膜袋的水为浓水,沿膜元件的轴向从膜元件的另一端面流出。从一个端面流向另一端面的流通路径较长,在原水为高含盐水的情况下,膜袋的浓差极化现象严重,可能会导致膜的通道堵塞,膜通量减小,使膜元件中的水压力变高。在高压下,膜袋中的进水流道网容易被冲出,端面一面塌陷另一面凸出,甚至出现“望远镜”现象(螺旋缠绕成柱状的膜筒中间突出,如同伸长了的望远镜),损坏膜元件。导致膜元件泄露,缩短膜元件的使用寿命。

71.而本技术的原水从原水管2的交换通道平均地流向设置于原水管2外侧的膜袋6,相比于现有技术能够平衡进水压力,提高了膜元件1的耐压能力再者,交换通道(通槽4、通孔5等)的设计使得原水从原水管2进入膜袋6后能形成湍流,加大水流速度,降低膜片62的污染程度,进而增加膜元件1的耐压能力,增加膜元件1的使用寿命。

72.现有技术中,产水需向中心管汇集的方案使得现有技术的多个膜袋都需要设置底胶,防止产水外流。而本技术只使用单个膜袋6,膜袋6中需要涂胶的区域相对较少(单个膜片弯折的实施方式涂胶量更少),使得膜袋6中膜片 62的有效面积更多,过滤效率更高。

73.示例性地,选用相同长度的膜片,按传统方法,制作成25页的膜袋,按照传统卷制方式进行卷制,膜元件的有效膜面积380平方英尺(ft2);而采用本技术的膜元件1的结构,将膜片制作成单页膜口袋,减少了卷制传统膜元件时每一页的底胶,膜元件1的有效膜面积达到了415平方英尺(ft2),膜有效面积提升了9.2%,即能够处理原水的量更多,效率更高。

74.参见图1、图2,膜元件1还可以包括膜元件外壳8和端盖9。膜元件外壳8 位于膜元件1的最外侧。膜元件外壳8的两端设置端盖9,可以将膜元件1固定为一个整体。膜元件外壳8可以起到保护作用,提升膜元件整体的抗压性能,膜元件外壳8可以为玻璃钢、热缩管、波

纹管或热塑性弹性体等等。当然,端盖9上可以设置与原水管2和浓水管3对齐的通道,膜元件外壳8可以一端封闭,使膜元件1只在另一端设置端盖9。

75.参见图8,卷式膜组件还可以包括系统外壳10,多个膜元件1可以轴向连接,并安装于系统外壳10的内部。膜元件1的端盖9的外周面可以设置密封圈 11,其可以为o型圈、y型圈等,起到密封膜元件1与系统外壳9的作用。系统外壳10上还可以设置原水引流通道12、浓水引流通道13和产水引流通道14。可以通过原水引流通道12向原水管2中添加原水,通过浓水引流通道13将浓水管3中的浓水引出,聚集在系统外壳10的一端的产水可以通过产水引流通道14引出。

76.原水引流通道12、浓水引流通道13和产水引流通道14均可以包括管构件或者由管构件构成。

77.在水沿着卷式膜组件的轴向流动的方向上,可以在最上游的一个膜元件 1的原水管2的上游端连接原水引流通道12,用于引入原水;用一个或多个原水引流通道12将相邻的原水管2的相邻端部连接起来;将最下游的一个膜元件1的原水管2的下游端封闭。

78.在水沿着卷式膜组件的轴向流动的方向上,可以将最上游的一个膜元件 1的浓水管3的上游端封闭;用一个或多个浓水引流通道13将相邻的浓水管3 的相邻端部连接起来;在最下游的一个膜元件1的浓水管3的下游端连接一个浓水引流通道13,用于引出浓水。

79.可以在系统外壳10的下游端连接一个产水引流通道14。

80.系统外壳10可以包括中间筒状外壳和两个轴向端盖,在最下游的一个膜元件1的下游端部和系统外壳10的下游侧轴向端盖之间可以留有蓄水空间,以使从产水引流通道14引出的水流均匀、平稳。可以理解,系统外壳10可以具有仅一个轴向端盖,或者不具有轴向端盖。

81.相比于不设置浓水管,直接使浓水从膜元件的周面流出,本技术中浓水管3的设计使浓水与产水的流路区别分明,有利于膜元件组成膜组件后各管道的对应及浓水的汇集,便于组装与引流。

82.以上所述是本技术的优选实施方式,应当指出,对于本领域技术人员来说,在不脱离本技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本技术的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1