测试孔喉结构两相界面稳定性的微流控芯片及其制备方法

1.本发明属于油藏开采的技术领域,具体的涉及测试孔喉结构两相界面稳定性的微流控芯片及其制备方法。

背景技术:

2.储层流体与岩石、多相流体之间的界面相互作用控制着驱油过程中地层流体的渗流特性,受细小孔隙的毛细管力和表面张力等作用,导致原油困于油藏中无法以常规方法进行开采,影响原油的最终采收率。因此研究油水及油气界面在岩石微观孔喉结构上的演化特征对提高采收率具有重要意义。目前本领域技术人员通过微流控芯片研究多相流体在微尺寸模型中的复杂流动行为。

3.专利cn111151315a公开了一种研究微米尺度孔喉配位数与渗吸效率的微流控芯片、实验装置及方法,但其所述的微流控芯片集中体现的是流体在单一孔喉或多孔介质中的流动。然而微观孔喉储集空间的结构特征十分复杂,如果更为真实地揭露储集岩的储集面貌,则需要对岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其相互连通关系等进行全面描述。

4.针对上述问题,《高温高压深层油藏流体驱替微观可视化模拟实验系统设计》一文中提出:通过对油藏取芯进行铸体薄片实验,对图像进行预处理、分割、恢复及校正,提取真实的微观孔喉结构特征,明确能反映深层油藏的孔喉结构图,并通过相关微流控芯片制作方法,确定实际储层条件下的玻璃刻蚀芯片。虽然该多孔介质芯片较专利cn111151315a所述的微流控芯片更为写实,且更贴近实际生产,但是该方法存在以下缺陷:首先该方法提取的微观孔喉结构特征是随机的,不具有代表性,精确性较低,因为按照该方法即便同一块岩芯变换角度、位置其所提取的结构特征也会发生较大变化,更何况同一储层的不同位置以及不同储层其孔隙结构特征均具有较大差异。由此可见,该方法只能提取某一岩芯的某个特定角度、位置的微观孔喉结构特征,如若全面表达该岩芯的孔喉结构则需提取并制作不同位置的若干个芯片,耗时耗力;若想反映整个储层内的微观孔喉结构则需要更为繁复而庞大的工作量。此外通过对岩心铸体薄片预处理获得的孔隙结构特征与实际储集岩的储集面貌具有一定的差异性,且铸体薄片也需要一定的测试成本。

5.另外能否精确而快速地定量表征在不同孔喉结构特征中的油水/油气界面间的作用成为解决诸多驱油技术难题的关键。目前现有技术多采用界面张力来表征,测定界面张力的方法较多,包括最大气泡压力法、毛细管升高法、脱环法、吊片法悬滴法和旋转滴法等,其中主要是利用悬滴测试法进行界面张力的测定。

6.专利cn202442937u、cn102564908b描述了一种用于测量油气界面张力的悬滴控制方法及装置,可用于确定油气最小混相压力的测试。同时该方法也适用于高温高压下气液两相界面张力的测量,具有不扰动表面、样品用量少的优点。但该技术也存在较大的局限性,由于测试液体悬挂在探针上,不会与固体材料接触,无法测量实际储层中受孔隙结构特征约束条件下的油气界面张力,因此无法真正地代表地层中的油气界面作用关系。

7.专利cn102590045b针对这个问题,提出了一种多孔介质中的油气界面张力测试方法。该方法以天然岩心为测试多孔介质样本,基于溶解理论及界面张力计算公式,间接地反映油藏条件下油气界面相互作用规律。通过其所述的油气界面张力测试技术特征可知,为降低实验测试成本,需要清洗实验岩心以重复利用,但往往清洗时间较长,同时清洗不彻底会影响实验结果的测试精度。

8.综上所述,目前亟需一种微流控芯片仅需一块便能够科学精准、快速高效地同时观察、测试多种不同孔喉结构对复杂的地层流体相间作用及流体流动行为的影响,并在观察测试的同时科学快速地定量表征油水/油气界面作用力。

技术实现要素:

9.本发明的目的在于针对现有微流控芯片所反映的微观孔结构特征单一、随机,无法在同一块芯片上全面充分地反映储层内孔喉结构的问题而提供一种测试孔喉结构两相界面稳定性的微流控芯片,该微流控芯片具有多种孔喉结构特征,仅需一块芯片便能够充分反应实际储层岩石孔喉特征,利用高温高压微观可视化实验装置和高精度显微镜观测,实现精准、快捷地测试不同孔隙形状、孔隙尺寸及连通程度对复杂的相间作用及流体流动行为的影响。

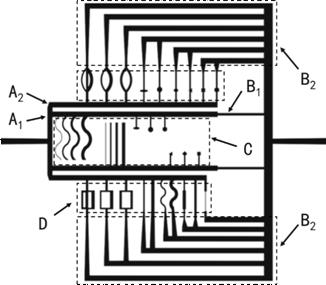

10.本发明的技术方案为:测试孔喉结构两相界面稳定性的微流控芯片,其上布设有流体流入通道a、流体流出通道b、盲端孔喉结构研究区域c以及连通孔喉结构研究区域d;流体流入通道a分设有注入通道a1和注入通道a2;流体流出通道b分设有流出通道b1和流出通道b2,其中流出通道b1为缩颈通道,流出通道b2为扩颈通道;盲端孔喉结构研究区域c的流体流入端连接注入通道a1,流体流出端连接流出通道b1;连通孔喉结构研究区域d的流体流入端连接注入通道a2,流体流出端连接流出通道b2;所述盲端孔喉结构研究区域c内并列分设有直管盲端、弯管盲端和孔隙几何特征盲端;所述连通孔喉结构研究区域d内并列分设有单管通道、双管并联通道和至少三管的多管并联通道。

11.盲端孔喉结构是一种至少含有一个封堵出口的喉道,其余喉道出口为连通的孔喉结构。本发明微流控芯片所述盲端孔喉结构研究区域c内的直管盲端模拟以裂缝为主要储集空间内迂曲度为1的裂缝或喉道盲端类型;弯管盲端模拟真实储层微细孔喉中迂曲度大于1的喉道盲端类型;孔隙几何特征盲端模拟真实储层内岩石颗粒堆积所形成的孔隙间连通性不好的盲端孔隙类型。

12.连通孔喉结构是一种所有喉道出口均连通,无任何喉道出口被封堵的孔喉结构。本发明微流控芯片所述连通孔喉结构研究区域d内的单管通道模拟真实储层内微观孔隙中缩颈型喉道(即喉道为颗粒间可变断面的收缩部分)、扩颈型喉道类型(即喉道为颗粒间可变断面的扩张部分)、片状喉道类型(即喉道为颗粒之间迂曲度为1的长条状通道)和弯片状喉道类型(即喉道为颗粒之间迂曲度大于1的长条状通道)。双管并联通道模拟真实非均质储层的两层层间喉道类型,其每一个孔隙与两个等径和不等径喉道相连通。至少三管的多管并联通道模拟真实非均质储层内管束状喉道类型,其每一个孔隙至少和三个以上的喉道相连通的。

13.由此可见,本发明在同一块微流控芯片上同时刻蚀涵盖目前储层内所有常见的孔喉结构,仅需一块芯片便能够充分反应实际储层岩石孔喉特征。

14.然而在同一块微流控芯片上刻蚀多种孔喉结构特征存在以下技术难点:由于不同二维孔隙结构内两相流动阻力特性、微通道两端压降值的差别较大,尤其两相介质流体在盲端孔喉结构和连通孔喉结构中的流动行为具有极大的差异性,这便导致微流体在各孔喉结构中的流动行为存在一定的相互影响,比如微流体更容易通过阻力较小的扩颈通道并在出口处交汇,而像平均宽度为50μm的细小孔喉因阻力大则将完全丧失导流能力,该问题将致使芯片上所刻蚀的阻力大的孔喉结构无法完成整个驱替过程,也就无法完成测试。因此如何解决多种不同类型孔喉结构之间流动行为干扰问题,确保芯片上所有孔喉结构能够全部完成驱替成为本发明芯片设计的关键点。

15.本发明通过研究不同微观孔喉结构对应的两相介质流体流动行为及微观连通性差异,以微通道中油水/油气驱替前缘同时到达采出端为优化标准,对流体流入通道a、流体流出通道b、盲端孔喉结构研究区域c和连通孔喉结构研究区域d之间的对应连通关系;盲端孔喉结构研究区域c和连通孔喉结构研究区域d内的区域布局均作出了创新性的设计,使得各类通道之间的流体流动阻力特性或微通道两端压降值的差异较小,保证驱替所用水相或气相可以经过每一种孔喉结构,实现所有孔喉结构均可以完成驱替过程,只有这样的流体行为才能更加贴合实际生产,满足并科学精确地测试评价多种孔喉结构特征中两相介质界面稳定性。

16.比如综合考虑显微镜识别精确度及实际储集岩低渗透油藏两相介质流体在盲端孔喉结构和连通孔喉结构中流体行为以及微观连通性的差异,首先将流出通道b1设计为缩颈通道,将流出通道b2设计为扩颈通道,然后作为缩颈通道的流出通道b1与盲端孔喉结构研究区域c连通,作为扩颈通道的流出通道b2则与连通孔喉结构研究区域d连通,进而达到两种不同类型孔喉结构中的流体同时到达采出端的标准。

17.所述微流控芯片中的注入通道a1与注入通道a2的管径比为1:1;所述流出通道b1与流出通道b2的管径比为1:2。

18.所述微流控芯片中的注入通道a1与注入通道a2的管径均为200~400μm;所述流出通道b1的管径为80~200μm,流出通道b2的管径为160~400μm。

19.所述微流控芯片中的注入通道a1与注入通道a2的管径均为300μm;所述流出通道b1的管径为100μm,流出通道b2的管径为200μm。

20.若注入通道a1与注入通道a2采用的尺寸过小,则阻力较大,影响原油驱替效率,进而影响测试效果;当尺寸过大时,微管道中的原油死体积大,对实验结果的准确性产生较大影响。当流出通道b1宽度较大时,流体则沿通道a1→

b1直接流出,造成孔喉连通性研究区域d及流出通道b2丧失部分甚至全部导流能力,无法同时进行界面稳定性测试。

21.所述微流控芯片中的孔隙几何特征盲端的几何特征包括以下类型:三角形、正方形、菱形、六边形、圆形和椭圆形。综合考虑显微镜识别精确度及实际储层低渗透油藏孔隙结构特征,上述类型设计几乎涵盖目前所有孔隙几何形状特征及其在孔隙盲端中的分布特征。

22.所述微流控芯片中单管通道分为等径直管、弯管、缩颈直管和扩颈直管;双管并联通道分为等径并联双直管、等径并联双弯管、不等径并联双直管和不等径并联双弯管;多管并联通道分为多直管并联通道和多弯管并联通道。

23.所述微流控芯片中的流体流入通道a布设于芯片的边沿区域,流体流出通道b则布

设于芯片与流体流入通道a相对的另一边沿区域;所述盲端孔喉结构研究区域c布设于芯片的中间区域,连通孔喉结构研究区域d至少有两个,对称分设于盲端孔喉结构研究区域c的两侧。

24.将盲端孔喉结构研究区域c设计在中间位置,微流体由注入通道a1流入,流经盲端孔喉结构研究区域c,在出口端设计合理尺寸的缩颈通道b1流出。将连通孔喉结构研究区域d设计在盲端孔喉结构研究区域c的两侧,不仅使得整个布局结构紧凑,以便显微镜放大时,所有研究区域都在观察视域范围内,方便观察,合理利用芯片的有限空间。微流体由注入通道a2流入,流经连通孔喉结构研究区域d,在出口端设计合理尺寸的扩颈通道b2流出。从b1、b2通道流出的油水/油气两相介质流体在出口端汇集。

25.所述微流控芯片中的直管盲端和弯管盲端各设置有50μm、100μm、150μm和200μm四种管径规格,且长度均为2mm;孔隙几何特征盲端的外接圆直径均为300μm。若盲端的设计长度较短时,盲端孔喉结构中的原油完全动用出来的时间过短,则无法观察到两相介质界面变化的整个过程。通过描述储集岩的孔隙几何特征而提取出三角形、正方形、菱形、六边形、圆形和椭圆六种,结合实际孔隙尺寸大小并控制参数变量,统一将上述盲端的几何特征外接圆直径设计为300μm。

26.所述微流控芯片中的单管通道中的等径直管设置有100μm、150μm和200μm三种管径规格;单管通道中的弯管设置有100μm和200μm两种管径规格;单管通道中的缩颈直管的管径设置为100μm;单管通道中的扩颈直管的管径设置为200μm。

27.所述双管并联通道中的等径并联双直管和等径并联双弯管的管径均设置为150μm;不等径并联双直管和不等径并联双弯管各设置有100μm和200μm两种管径规格。

28.所述多管并联通道中的多直管并联通道和多弯管并联通道各设置有100μm、150μm和200μm三种管径规格。

29.由上述可见,在孔喉结构区域,考虑迂曲度、尺寸、并联方式、连通性、喉道缩放程度等多重因素,本发明在同一块微流控芯片上设计并刻蚀有至少21种微通道概念结构。其中包括直管通道有12种,分别为不同管径尺寸的单直管盲端4种,不同管径尺寸的单直管通道3种,缩颈直管,扩颈直管,等径并联双直管,不等径并联双直管和多直管并联通道。弯管通道有9种,分别为不同管径尺寸的单弯管盲端4种,不同管径尺寸的单弯管通道2种,等径并联双弯管,不等径并联双弯管,多弯管并联通道。

30.所述微流控芯片的制备方法,包括以下步骤:首先取一片玻璃板在其上刻蚀流体流入通道a、流体流出通道b、盲端孔喉结构研究区域c和连通孔喉结构研究区域d;然后取另一片玻璃板在其上钻出流体注入孔和流体采出孔;最后将两片玻璃板通过真空键合进行粘合得到密封的微流控芯片;优选的,用于刻蚀的玻璃板规格为75mm

×

75mm

×

1.5mm;另一片玻璃板规格为75mm

×

75 mm

×

2mm;优选的,刻蚀深度均为25μm。

31.本发明的有益效果为:本发明所述微流控芯片在孔喉结构刻蚀区域融合盲端孔隙结构和单/双/多管连通区等多种不同类型的孔喉结构,整体关联模拟孔喉空间中微观储集空间、微观孔喉分布状态以及微观连通性。全面、详尽地提取出现有孔喉结构特征,如几何形状、大小、分布及其相互连通关系等,可以科学准确的测试孔喉结构中两相介质界面稳定

性。

32.所述微流控芯片的布局设计在显微镜下的呈像最为全面与清晰,且显微镜呈像的空间利用率最大。在显微镜下可以清楚测试观察注水或注气开发过程中孔喉结构中油水/油气两相微观分布特征和两相接触方式,以及在地层原位条件下孔隙形状、孔隙尺寸及连通性对两相介质界面稳定性的影响,为研究不同孔喉结构特征下油水/油气复杂的相间作用及流动行为特征提供理论依据。

33.本发明综合考虑了在受孔隙结构特征约束条件下测量油水/油气界面作用关系的精度与效率局限性,针对实际地层岩石的孔喉特征及孔喉尺度特点,在实际储层岩石孔喉特征(孔隙形状、孔隙尺寸及连通程度等)的基础上,设计出更加合理的微流控芯片,仅需一块芯片便能够精确而快速地测试不同孔喉结构特征下油水/油气两相介质界面的稳定性,有效对比表征水驱/气驱过程中不同微观储集空间、微观孔喉分布状态以及微观连通性对应的油水/油气界面稳定性特征,利用高温高压微观可视化实验装置和高精度显微镜观测,实现精准、快捷地测试不同孔隙形状、孔隙尺寸及连通程度对复杂的相间作用及流体流动行为的影响。

附图说明

34.图1为实施例1所述微流控芯片中不同孔喉结构特征的气驱微观可视化实验图。

35.图2为微流控芯片的结构设计图。

36.图3为实施例1所述微流控芯片的气驱实际效果图。

具体实施方式

37.下面结合附图,对本发明的技术方案进行详细的说明。

38.实施例1所述测试孔喉结构两相界面稳定性的微流控芯片的具体设计如下:(1)在其边沿区域设计流体流入通道a,该流体流入通道a分设有注入通道a1和注入通道a2,而在与流体流入通道a相对的另一边沿区域设计流体流出通道b,该流体流出通道b分设有流出通道b1和流出通道b2,其中流出通道b1为缩颈通道,流出通道b2为扩颈通道。在芯片的中间区域设计盲端孔喉结构研究区域c,同时在盲端孔喉结构研究区域c的两侧对称设计两个连通孔喉结构研究区域d。盲端孔喉结构研究区域c的流体流入端连接注入通道a1,连通孔喉结构研究区域d的流体流入端连接注入通道a2。因流体在盲端孔喉结构与连通孔喉结构中流动行为特征是不同的,与盲端孔喉结构研究区域c相连的a1通道是流体主要渗流区,其流动阻力较小,因此采用缩颈的流出通道b1与其相连接;相比之下,连通孔喉结构研究区域d与采出端的距离较远,流体在流出通道b2管道中的沿程水头损失较大,因此采用扩颈的流出通道与其相连接,这样即可保障两种完全不同类型的孔喉结构中油水/油气驱替前缘同时到达采出端。

39.(2)在盲端孔喉结构研究区域c内并列分设有直管盲端、弯管盲端和孔隙几何特征盲端;所述孔隙几何特征盲端的几何特征包括以下类型:三角形、正方形、菱形、六边形、圆形和椭圆形。其中直管盲端和弯管盲端各设置有50μm、100μm、150μm和200μm四种管径规格,且长度均为2mm;孔隙几何特征盲端的外接圆直径均为300μm。

40.下面结合图2进行详细说明:通过图2所示c区域可以看出,区域c内设计有14种不同尺寸和形状的盲端单管。从该区域的流体流入端至流出端,依次为弯管盲端、直管盲端和孔隙几何特征盲端。为节省刻蚀区域,达到最佳可视区域范围,将各盲端微观孔喉结构对称连接在上下两个流入通道a1并交错排列。因此,将连接在上方流入通道a1弯管盲端设计在距离出口端最远的位置,将连接在下方流入通道a1直管盲端设在中间距离,将孔隙几何特征盲端设计在距离出口端最近的位置。这样即可保障连接上下两个流入通道a1的完全不同盲端孔喉结构中油水/油气驱替过程可同时发生,但两种流体间的流动行为是相互独立且互不影响的。

41.同时又对三种类型的盲端进行了进一步设计:

①

弯管盲端设计有四种尺寸规格,且沿a1→

b1流体流动方向,弯管盲端管径由小到大,基于弯管盲端孔喉原油驱替沿流动方向运移特征,从而影响后续排列盲端孔喉中流体流动行为,如此排列组合可达到前端流量对后端流量环节最小的影响效果。

42.②

直管盲端设计有四种尺寸规格,且沿a1→

b1流体流动方向,直管盲端管径由小到大,基于直管盲端孔喉原油驱替沿流动方向运移特征,从而影响后续排列盲端孔喉中流体流动行为,如此排列组合可达到前端流量对后端流量环节最小的影响效果。

43.③

孔隙几何特征盲端中将几何特征六边形、圆形和椭圆形的盲端置于区域的上端,将三角形、正方形和菱形的盲端置于区域的下端。由于显微镜测量精度的限制,因此作出上述设计可以达到最佳可视区域范围,同时方便对比两相流体在相近孔隙表面粗糙度中流动行为的差异,减少因前端流量对后端流量环节产生的影响。

44.(3)分设两个连通孔喉结构研究区域d,对称位于区域c的上方和下方。在连通孔喉结构研究区域d内并列分设有单管通道、双管并联通道和至少三管的多管并联通道。所述单管通道分为直管、弯管、缩颈直管和扩颈直管;双管并联通道分为等径并联双直管、等径并联双弯管、不等径并联双直管和不等径并联双弯管;多管并联通道分为多直管并联通道和多弯管并联通道。其中单管通道中的直管设置有100μm、150μm和200μm三种管径规格;单管通道中的弯管设置有100μm和200μm两种管径规格;单管通道中的缩颈直管的管径设置为100μm;单管通道中的扩颈直管的管径设置为200μm。双管并联通道中的等径并联双直管和等径并联双弯管的管径均设置为150μm;不等径并联双直管和不等径并联双弯管各设置有100μm和200μm两种管径规格。多管并联通道中的多直管并联通道和多弯管并联通道各设置有100μm、150μm和200μm三种管径规格。

45.下面结合图2进行详细说明:通过图2所示d区域可以看出,区域d设计有19种不同连通方式的微管道。

46.位于c区域上方的区域d具体设计如下:从该区域的流体流入端至流出端,依次为多弯管并联通道、不等径并联双弯管、等径并联双弯管和具有几何特征的单管直管,其中椭圆形和圆形几何特征的单管直管并联于同一流出通道b2,菱形和三角形几何特征的单管直管并联于同一流出通道b2,正方形和六边形几何特征的单管直管并联于同一流出通道b2。

47.考虑流体流经各微观孔喉结构的局部阻力损失和沿程阻力损失,将具有相同局部阻力损失的微观孔喉结构并联于同一流出通道可以同时、同步地完成油水/油气驱替过程,如此排列组合可达到不同流体流动行为是相互独立且互不影响的。

48.位于c区域下方的区域d具体设计如下:从该区域的流体流入端至流出端,依次为

2mpa以模拟地层条件同时在微流控芯片安全承压范围;(4)使用高压注射泵向可视化模型中以恒速0.005ml/min注入原油,直至模型完全被油相饱和并老化24h;(5)关闭微流控芯片注入阀,打开与其相连的放空阀,使用高压注射泵以恒速1.000ml/min注入n2,将进口管线内的原油全部排出;(6)关闭上述放空阀,使用高压注射泵以恒压模式注入气体(co2/ch4/c2h6等),模拟气驱开发阶段,当注入管线压力稳定时打开注入阀,并以最佳注入速度0.008ml/min进行气驱实验,当微模型通道出口不再产油时,停止注气。一般地,重复(3)至(6)三次,观察并检测微通道中油气两相介质界面张力变化和剩余油分布特征,以确定最佳注入速度。结合现场实际生产速度,当注入速度较大时,微通道中的驱替前缘运移速度太快,导致显微镜不能精确地捕捉到两相流体流动行为和界面变化特征,有可能会形成湍流,这与地层实际流体的运移行为相违背;(7)实验结束。用蒸馏水和石油醚清洗微流控芯片以及所有管道、阀门、贮液器等,随后用空气将通道内的残余流体吹干,便于微模型的循环使用。关闭所有实验仪器,将压缩机中的压缩空气排出后关闭电源;(8)利用imagej对微通道中流体流动视频和图像进行综合分析,得到油气两相介质界面接触角、界面张力大小及微尺度原油动用效果等。

55.其中图1(a)(b)(c)分别展示了气驱过程中三角形、椭圆、圆形通道中油气界面变化特征。通过图1可以直接测量接触角大小。其中,三角形、椭圆、圆形中油气界面接触角分别为62

°

、46

°

、24

°

。

56.通过图像处理方法统计具有不同孔喉结构特征的微流控芯片模型中油气界面处的接触角,由于气体与原油接触发生相间作用,界面张力会随着接触角的增加逐渐变小,使油气界面张力降低。

57.定量表征地层原位条件下孔隙形状、孔隙尺寸及连通程度对油水或油气界面稳定性,精确快速获取界面张力及毛管力值。一般地,界面张力的测定方法有很多,常用的方法有吊板法、悬滴法、旋转液滴法等。其中只有悬滴法适用于测定液-液或气-液之间的界面张力。如公式:(1)(2)式(1)、(2)中,σ

1,2

为油水/油气界面张力,n/m;g为重力加速度,9.80 m/s2;de为实际液滴的最大水平直径,cm;h为液滴形态的修正值,由相关数据表查得;ρ1,ρ2为两相待测试样的密度,g/cm3;pc为毛管力,n/m2;θ为油对壁面的润湿角,

°

;r为毛细管半径,m。

58.通过悬滴法测量油气界面张力值为σ

1,2

,结合图1所示三角形、椭圆、圆形中油气界面接触角分别为62

°

、46

°

、24

°

,根据公式(2)计算出三角形、椭圆、圆形毛管力分别为1.878

×

104σ

1,2 n/m2,2.778

×

104σ

1,2 n/m2,3.654

×

104σ

1,2 n/m2。

59.剩余油像素数占该区域总像素数的比例来确定不同孔喉结构微通道中的气驱动用程度,定量表征实际生产开发过程中微尺度下原油动用效果,气驱动用程度计算如公式

(3):(3)式(3)中,d为气驱动用程度,%;so为某孔喉结构中剩余油像素数,1;s

总

为该区域总像素数。

60.综上所述,采用本发明所述微流控芯片可以快速、准确地获取不同孔喉结构特征下油气两相的微观分布特征和水驱或气驱效果影响机制。与此同时,基于悬滴法获取油气两相介质界面张力值,通过采用本发明所述微流控芯片进行注气微观可视化实验,可以直观测量不同孔隙形状及连通程度下油气毛管力大小;并通过对微观剩余油的定量计算,更确切地表征微观储集空间中的两相接触方式、界面稳定性及微观原油动用效果。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1