一种高温分解装置的制作方法

1.本实用新型属于热分解技术领域,更进一步,涉及一种高温分解装置。

背景技术:

2.热分解是指加热升温使化合物分解的过程,是常见的金属的冶炼方法之一,但是针对于活泼化合物,由于其化学性质较为活泼,容易与空气发生反应,故,通常采用在真空环境下进行热分解的方法完成金属单质制备,但是在现有技术中,常见的真空热反应装置通常为一个整体的腔室结构,在金属化合物的装料及金属单质的取料过程中,均存在与大气接触从而发生反应的缺陷与风险,从而影响金属化合物或金属单质的稳定性。

3.有鉴于此,特提出本技术。

技术实现要素:

4.针对于现有技术中传统的真空热分解装载在装料取料过程中,存在与大气接触从而发生反应的缺陷与风险,本实用新型实施例提供了一种高温分解装置,将内腔进行区域划分,在不同的腔室中实现不同的工序,且各腔室之间彼此直接通过可启闭通道连通,能够有效的避免各个腔室之间的相互影响,且将各个腔室设置成封闭环境,能够有效的避免在待分解原料填充,分解,以及分解后物质收集过程中与大气接触发生反应的概率,保证稳定性。

5.本实用新型通过如下技术方案实现:

6.本实用新型实施例涉及一种高温分解装置,包括密闭壳体,所述密闭壳体具有内腔;热分解系统,所述热分解系统设置于所述内腔中,所述热分解系统用于对化合物进行高温加热;真空发生系统,所述真空发生系统用于对所述内腔预抽真空;惰性气体发生系统,所述惰性气体发生系统用于向所述内腔中充入惰性气体。

7.在本方案中,所述高温分解装置包括密闭壳体,所述密闭壳体具有内腔,在所述内腔中设置有用于分解化合物的热分解系统,且所述高温分解装置还设置有真空发生系统以及惰性气体发生系统,在利用所述高温分解装置进行化合物分解时,将待分解的化合物放置在所述热分解系统中,然后在通过所述真空发生系统对所述内腔中的空气进行抽吸,降低甚至避免空气中的相关物质与热分解后的物质发生反应的概率,保证制备的物质的稳定性,且通过设置惰性气体发生系统,向所述内腔中充入惰性气体,能够保证内腔中的压力,通过惰性气体的充入,能够稀释在具体的热分解过程中产生的气体,保证安全性。

8.进一步的,所述内腔包括用于存储待分解原料的原料腔、分解腔以及用于实现分解后物质取出的取料腔,所述热分解系统设置于所述分解腔中,其中,所述原料腔与所述分解腔之间以及所述分解腔与所述取料腔之间均分别通过可启闭通道连通。

9.进一步的,所述内腔还设置有第一过度腔以及第二过度腔,所述第一过度腔的两端分别通过可启闭通道与原料腔以及所述分解腔连通;所述第二过度腔的两端分别通过可启闭通道与取料腔以及所述分解腔连通。

储料桶、211-漏斗形封盖、212-延长管、213-粉体阀门、220-接料罐、221-入料孔、230-翻转支架、231-连接点、240-电加热炉、250-升降装置、300-真空发生系统、400-惰性气体发生系统、500-尾气回收系统。

具体实施方式

27.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

28.在以下描述中,为了提供对本实用新型的透彻理解阐述了大量特定细节。然而,对于本领域普通技术人员显而易见的是:不必采用这些特定细节来实行本实用新型。在其他实例中,为了避免混淆本实用新型,未具体描述公知的结构、电路、材料或方法。

29.在整个说明书中,对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”的提及意味着:结合该实施例或示例描述的特定特征、结构或特性被包含在本实用新型至少一个实施例中。因此,在整个说明书的各个地方出现的短语“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”不一定都指同一实施例或示例。此外,可以以任何适当的组合和、或子组合将特定的特征、结构或特性组合在一个或多个实施例或示例中。此外,本领域普通技术人员应当理解,在此提供的示图都是为了说明的目的,并且示图不一定是按比例绘制的。这里使用的术语“和/或”包括一个或多个相关列出的项目的任何和所有组合。

30.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”、“竖直”、“水平”、“高”、“低”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制。

实施例

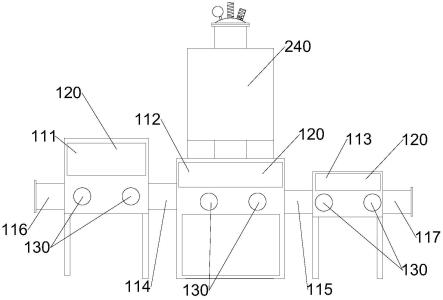

31.如图1以及图4所示,所示,本实用新型实施例涉及一种高温分解装置,包括密闭壳体100,所述密闭壳体100具有内腔110;热分解系统,所述热分解系统设置于所述内腔110中,所述热分解系统用于对化合物进行高温加热;真空发生系统300,所述真空发生系统300用于对所述内腔110预抽真空;惰性气体发生系统400,所述惰性气体发生系统400用于向所述内腔110中充入惰性气体。

32.需要说明的是,所述高温分解装置包括密闭壳体100,通过密闭壳体100的设置,隔绝所述密闭壳体100的内腔110与外部空间,能够有效的阻断内腔110与外部空间直发的进行物质交换的过程,从而保证在通过所述真空发生系统300以及所述惰性气体发生系统400共同作用后,能够有效的保证所述内腔110填充有惰性气体,从而能够有效的保证热分解过程中制备的物质的稳定性,降低设置是避免与空气中的物质发生反应的概率,具体的,针对于所述密闭壳体100的结构不做限定,具有密闭的内腔110,不会主动的与外界发生物质交换即可。

33.其中,所述热分解系统用于对化合物进行高温加热,具体的,所述热分解系统应当

具有加热装置从而提供热分解反应的热能。

34.具体的,设置所述真空发生系统300以及所述惰性气体发生系统400的目的在于用于实现所述内腔110中原始存在的空气的置换,避免原始存在的空气中的相关物质与热分解制备的物质反应,相应物质的稳定性和纯度,故针对于所述真空发生系统300以及所述惰性气体发生系统400均可设置在所述内腔110外,通过设置相关的进出气管路的方式与所述内腔110连通,从而实现对所述内腔110中原始空气的置换。

35.其中,针对于所述真空发生系统300的具体结构在此不做限定,作为本领域技术人员应当知晓,其应当具有抽气装置,从而实现所述内腔110中的真空状态。

36.其中,针对于所述惰性气体发生系统400的具体结构在此不做限定,作为本领域技术人员应当知晓,其能够向所述内腔110中填充惰性气体,一方面保证内腔110内外的压力,保证整体结构的稳定以及使用寿命,另一方,降低甚至避免物质发生反应,影响制备的物质的稳定性。

37.在本方案中,所述高温分解装置包括密闭壳体100,所述密闭壳体100具有内腔110,在所述内腔110中设置有用于分解化合物的热分解系统,且所述高温分解装置还设置有真空发生系统300以及惰性气体发生系统400,在利用所述高温分解装置进行化合物分解时,将待分解的化合物放置在所述热分解系统中,然后在通过所述真空发生系统300对所述内腔110中的空气进行抽吸,降低甚至避免空气中的相关物质与热分解后的物质发生反应的概率,保证制备的物质的稳定性,且通过设置惰性气体发生系统400,向所述内腔110中充入惰性气体,能够保证内腔110中的压力,通过惰性气体的充入,能够稀释在具体的热分解过程中产生的气体,保证安全性。

38.如图5所示,在一些实施例中,所述内腔110包括用于存储待分解原料的原料腔111、分解腔112以及用于实现分解后物质取出的取料腔113,所述热分解系统设置于所述分解腔112中,其中,所述原料腔111与所述分解腔112之间以及所述分解腔112与所述取料腔113之间均分别通过可启闭通道连通。

39.需要说明的是,将所述内腔110进行区域划分,分为原料腔111、分解腔112以及取料腔113,所述原料腔111用于实现待分解物质的存储,所述热分解系统设置在所述分解腔112中,所述取料腔113用于实现取料,具体的,进行功能腔室的划分,其彼此直接通过可启闭通道连通,能够有效的避免各个腔室之间的相互影响,且将各个腔室设置成封闭环境,能够有效的避免在待分解原料填充,分解,以及分解后物质收集过程中与大气接触发生反应的概率,保证稳定性。

40.其中,所述原料腔111与所述分解腔112之间以及所述分解腔112与所述取料腔113之间均分别通过可启闭通道连通,作为本领域技术应当知晓,操作人用可以主动的开启对应的通道,实现所述原料腔111与所述分解腔112之间、所述分解腔112与所述取料腔113之间连通,从而实现待分解原料或分解后物质在腔室之间的转移,且通过可启闭通道连通的设置,能够有效的保证在各个腔室中转移时,均在保护气体的保护环境下,进一步避免了原料直接与大气环境接触发生反应的现象。

41.需要说明的,针对于所述可启闭通道的具体结构不做限制,其包括但不限于阀门等。

42.具体的,所述真空发生系统300以及所述惰性气体发生系统400均可分别与原料腔

111、分解腔112以及取料腔113连通,从而有针对性的进行抽气以及注入惰性气体,降低能耗。

43.在一些实施例中,所述内腔110还设置有第一过度腔114以及第二过度腔115,所述第一过度腔114的两端分别通过可启闭通道与原料腔111以及所述分解腔112连通;所述第二过度腔115的两端分别通过可启闭通道与取料腔113以及所述分解腔112连通。

44.其中,通过第一过度腔114以及第二过度腔115,在进行待分解原料或分解后物质转移时,可通过单侧开启对应的过度腔的一端,待待分解原料或分解后物质进入到对应的过度腔后,在将该端封闭并将另一端开启,从而实现待分解原料或分解后物质的转移,通过过度腔的设置,进一步降低了原料腔111、分解腔112以及取料腔113之间的连通的时间及概率。

45.在一些实施例中,还设置第三过度腔116以及第四过度腔117,所述第三过度腔116的两端通过可启闭通道实现所述原料腔111与外部空间的连通;所述第四过度腔117的两端通过可启闭通道实现所述取料腔113与外部空间的连通。

46.其中,针对于第三过度腔116以及第四过度腔117的设置,再次不做赘述,主要目的在于缩短内腔110与外部空间连通的时间,通过第三过度腔116以及第四过度腔117的设置进一步避免待分解原料在上料时以及分解后物料在下料时与大气环境接触发生反应。

47.在一些实施例中,所述原料腔111、所述分解腔112以及所述取料腔113均具有视窗侧120,所述视窗侧120设置有透明面板;所述原料腔111、所述分解腔112以及所述取料腔113均设置操作手套130,所述操作手套130用于辅助使用者进行操作。

48.其中,需要说明的是,对应的视窗侧120设置在所述密闭壳分别对应所述原料腔111、所述分解腔112以及所述取料腔113的相应位置,方便辅助使用者在对应的腔室中进行操作。

49.需要说明的是,通过设置操作手套130,将所述密闭壳体100形成一种类似于手套箱的结构,从而方便工作人员进行作业。

50.需要注意的是,所述热分解系统应当设置有关的发热结构,针对于所述操作手套130而言,其具体的位置设置,应当远离对应的发热结构,从而避免对所述操作手套130造成影响,且也可通过在对应的发热结构的外部设置隔热装置的方式实现。

51.如图3所示,在一些实施例中,所述热分解系统包括储料模组,所述储料模组包括储料桶210以及接料罐220,所述储料桶210的出料端设置有漏斗形封盖211,所述漏斗形封盖211用于与所述接料罐220相互配合,实现原料的转移。

52.其中,通过漏斗形封盖211的结构设计,在方便待分解原料转移的前提下,避免出料量过大,造成的待分解原料飞扑的情况。

53.在一些实施例中,所述漏斗形封盖211的大径端与所述储料桶210连接,所述漏斗形封盖211的小径端用于所述接料罐220相互配合,其中,所述小径端设置有延长管212,所述接料罐220设置有入料孔221,所述延长管212与所述入料孔221相适配,当所述漏斗形封盖211的小径端用于所述接料罐220相互配合时,所述延长管212的出料端位于所述接料罐220的空腔中。

54.具体的,所述延长管212与所述入料孔221相适配,即所述延长管212的外径与所述入料孔221的孔径想等或略小,从而能够插入到所述入料孔221中。

55.在本方案中,通过延长管212的结构设计,将所述延长管212的端部分别位于所述入料孔221的两侧,且其出料端位于所述接料罐220的内腔110中,能够进一步避免待分解原料的飞扑。

56.在一些实施例中,所述漏斗形封盖211的小径端还设置有粉体阀门213,所述粉体阀门213用于连接所述延长管212与所述漏斗形封盖211的小径端。

57.其中,通过所述粉体阀门213的结构设计,能够有目的性的进行上料。

58.在一些实施例中,所述储料模组还包括翻转支架230,所述翻转支架230具有两个连接点231,两个所述连接点231均与所述储料桶210的外壁可拆卸连接,且所述储料桶210能够以两个所述连接点231的连线为转轴进行转动。

59.其中,通过翻转支架230的结构设计,方便待分解原料的转移。

60.在一些实施例中,所述热分解系统还包括电加热炉,所述电加热炉包括入料口,所述入料口与所述操作手套相对于所述分解腔的底面存在高度差。

61.其中,采用电加热炉作为热源能够进一步保证装置的适用性。

62.在一些实施例中,所述热分解系统还包括升降装置250,所述升降装置250设置于所述电加热炉240的入料口下方,用于实现待分解原料向所述电加热炉240的加热空间的转移。

63.在一些实施例中,所述热分解系统还包括接料盘,所述接料盘设置有用于实现物质与周围空间分隔的隔离结构。

64.其中,作为本领域技术人员应当知晓,在利用该高温分解装置完成待分解原料的热分解后,需要将分解后物质从对应的内腔110中取出,从而完成收料,为了避免在取出的过程中分解后物质与外界的空气接触,与空气中的物质发生反应,从而影响制备的物质的稳定性,通过所述隔离结构,将物质进行隔离。

65.具体的,所述隔离结构可为机械结构,其具有对应的密闭腔室;也可为石蜡等不与生产的物质发生反映的物质,直接将物质进行包覆。

66.在一些实施例中,还包括尾气回收系统500,所述尾气回收系统500设置有用于进行粉体过滤的过滤组件。

67.具体的,所述尾气回收系统500与所述分解腔112连通。

68.具体的,通过所述尾气回收系统500的结构设计,能够有效的避免废气对环境的污染。

69.现结合lih的制备过程,对利用所述高温分解装置进行li的制备进行具体说明,具体的流程如下:

70.1、将储料桶210固定在翻转支架230上,将装有石蜡的不锈钢容器内腔110中,用于接收制备的li;袋装待分解原料放在储料桶210。

71.2、启动真空发生系统300,将所述内腔110中的压力预抽真空至10pa左右,进行真空保压,且通过设置传感器的方式观察压力曲线变化情况,分析是否存在泄漏;

72.3、利用所述惰性气体发生系统400向所述内腔110中冲入惰性气体(如氩气),至所述内腔110与大气压压力平衡;

73.其中,通过充入惰性气体,一方面,保证内外压力平衡,保证整体结构的稳定与使用寿命;另一方面,能够对产生的氢气进行稀释,保证安全性。

74.4、通过设置对应的传感器,确定环境湿度、压力、氧含量等环境因素均在安全限制内后,通过操作手套130开始装样:用手伸入内腔110,将反转储料桶210使卸料口朝下。打开卸料阀,将待分解原料装至接料罐220中,关闭卸料阀,向热分解系统的坩埚卸料。

75.5、坩埚填装好待分解原料后,经过度腔转移至升降装置250,经升降装置250送入炉膛进行加热分解。

76.6、材料加热分解完毕冷却后,降下送样平台,用手或工具取出金属锂放置到装有石蜡的收集容器;

77.7、试样在分解过程中,产生的氢气将通过气包顶端的尾气回收系统500排出(顶端设氢气监测传感器及防爆装置和真空阀门),高温气体经过冷阱降温,旋风分离,进行粉体过滤,再进行收集或排出。

78.以上为本实用新型较佳的实施方式,本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更与修改,因此本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变形均属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1