一种生活垃圾填埋场气体的转化方法

本发明涉及有害气体处理领域,具体涉及一种生活垃圾填埋场气体的转化方法。

背景技术:

1、二氧化碳虽是最为常见的温室气体,但以甲烷为代表的其它含碳温室气体所造成的温室效应往往是二氧化碳的十几至几十倍。因此,控制以甲烷为代表的其它含碳温室气体具有重要的现实意义。

2、上世纪末生活垃圾主要的处置手段是卫生填埋。这不仅占用了大量宝贵的土地资源,同时填埋后的垃圾稳定期往往需高达50年以上的时间。在这段时间内,封闭于填埋场土层中的生活垃圾经微生物发酵,不断会产生以甲烷为主的填埋场气体。这些气体若流量小,则直接排放到大气中;若流量大,则点燃后回收能量,最终碳以二氧化碳的形式进入大气中。无论是哪种排放形式,碳都进入了大气中,没有固定下来。这显然与达成“双碳”目标的精神是背道而驰的。因此,需要将生活垃圾填埋场气体中的碳固结下来。

3、常温常压下,甲烷是储运不易的气体。若可将其转化为其它有价值的化学品,则不仅可以解决储运的问题,同时也可以提升其经济价值。其中,将甲烷转化为甲醇或甲酸,不仅可以固碳,而且可以将其转化为价值更高的化学品,具有重要的现实意义和社会意义。

4、将甲烷转化为甲醇或甲酸的关键在于活化甲烷中的c-h键。羟基自由基·oh具有强氧化性,可以用于活化攻击甲烷中的c-h键,使之转化为甲醇,乃至进一步转化为甲酸,且无其它副产物产生。

5、·oh主要是通过前体物主要是双氧水断裂过氧键而产生的。而液相中双氧水主要是依靠外界投加而产生。但双氧水本身是易制爆药品,储运中有一定的安全风险;同时双氧水在储存中可能会部分无效分解为氧气和水,有变质风险。因此,研发原位生成双氧水后立即原位用于产生·oh活化攻击甲烷中的c-h键,使之转化为甲醇,乃至进一步转化为甲酸,可消除了双氧水储运的风险。目前,以电-fenton为代表的氧气二电子还原原位双氧水产生、利用技术是当前的主流。但由于该技术操作较为复杂,且电极材料耐用性仍在探索中,因此限制了其进一步的实际使用。而以投加有机物,如羟胺、氮三乙酸、乙二胺四乙酸或乙二胺二琥珀酸等有机物虽也可加速氧气二电子还原原位产生双氧水,但其投加量无法精准控制,极易加过量后引起新的出水有机污染。

6、因此,如何解决上述现有技术存在的不足,便成为本发明所要研究解决的课题。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种生活垃圾填埋场气体的转化方法。

2、为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:

3、一种生活垃圾填埋场气体的转化方法,包括:

4、步骤一、对生活垃圾填埋场气体进行喷淋,去除颗粒物及可溶性气体,然后对喷淋后的气体进行气体分离,分离出目标气体;

5、步骤二、将所述目标气体导入一间歇反应单元的反应腔中,且反应腔内的气压小于或等于30mpa;

6、同时,向均布于反应腔中的布水膜进行注水;所述布水膜设有多层,且在上下方向间隔布置;布水膜上均布有数个纳米级透水孔,该纳米级透水孔的孔口位于布水膜的下表面;所述布水膜中负载有催化用的金属颗粒,且金属颗粒至少分布于布水膜的下表面以及各纳米级透水孔处;

7、步骤三、对反应腔进行光照,使渗出布水膜的纳米液滴与反应腔中的所述目标气体进行光催化反应,实现对目标气体的转化。

8、上述方案中,所述可溶性气体为二氧化碳、氨、二氧化硫、硫化氢、硫醇等。

9、上述方案中,所述纳米级透水孔的孔径为0.1~100纳米。

10、上述方案中,所述布水膜可以是平板膜、中空纤维膜、复合膜等。

11、进一步的技术方案,还包括步骤四、转化后的出气通过管路回到步骤一中进行循环处理,同时对转化后产生的液体进行回收。

12、进一步的技术方案,在步骤一中,喷淋后的气体先进行除雾干燥后再进行气体分离。可设置波折板除雾,并使用活性炭或浓硫酸或生石灰干燥。

13、进一步的技术方案,在步骤二中,还通过配气将进入反应腔的目标气体与空气混合,当所述目标气体为甲烷时,甲烷与氧气的体积比为1:1~100。

14、进一步的技术方案,所述布水膜中的金属颗粒为过渡金属颗粒。如fe2o3/zno、pd/in2o3、fe2o3@uio-66等,以进行限域催化。

15、进一步的技术方案,在步骤三中,光照采用的光源波长范围为紫外光至可见光的波长。

16、进一步的技术方案,在步骤三中,光照的光线与布水膜下表面形成一夹角,该夹角的角度范围为5~45°,优选将布水膜倾斜设置。一方面,当光源水平照射时,通过夹角设计可方便光照能够到达布水膜的下表面,提高光催化反应的效率;另一方面,通过倾斜的设计可使布水膜上的液滴进行汇集、排出,使在水中的产物及时离开布水膜表面,拉动反应向目标反应方向发生,提高光催化反应效率。

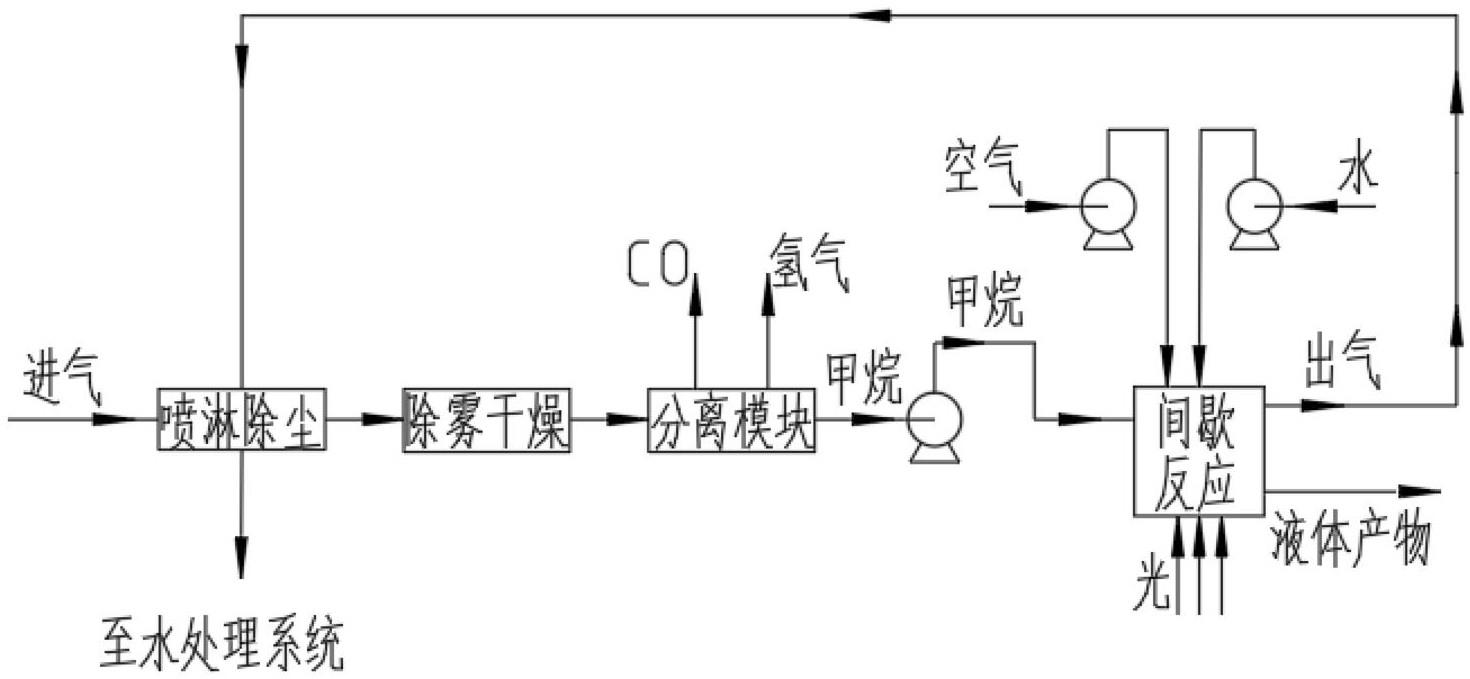

17、进一步的技术方案,本发明还涉及转化系统,该转化系统包括气体分离单元以及间歇反应单元;

18、其中,所述气体分离单元包括自下而上设置的进气区、喷淋填料区以及气体分离区;所述喷淋填料区包括设置于上方的喷淋组件,喷淋组件的下方空间由填料填充;所述气体分离区通过出气管路与所述间歇反应单元的一气体入口联通;

19、所述间歇反应单元具有一反应腔,该反应腔包括所述气体入口以及一气体出口;所述气体入口设于反应腔的下方,所述气体出口设于反应腔的上方,反应腔内设有纳米级液体雾化模块;所述反应腔内为正压,气压小于或等于30mpa;

20、所述纳米级液体雾化模块包括多层布水膜,各所述布水膜在上下方向间隔布置;所述布水膜上均布有数个纳米级透水孔,该纳米级透水孔的孔口位于布水膜的下表面;所述布水膜中负载有催化用的金属颗粒,且金属颗粒至少分布于布水膜的下表面以及各纳米级透水孔处;

21、还包括供水模块,该供水模块的出水对应所述纳米级液体雾化模块中各布水膜设置;

22、其中,所述间歇反应单元的侧板为透光侧板,透光侧板的外侧设置有用于照射所述反应腔的光源。

23、上述技术方案中,还包括除雾区和干燥区;所述进气区、所述喷淋填料区、所述除雾区、所述干燥区和所述气体分离区自下而上设置。

24、其中,除雾区可设置波折板除雾,干燥区可使用活性炭或浓硫酸或生石灰干燥。

25、上述技术方案中,所述气体分离单元的进气区和喷淋填料区之间设置有布气板。

26、上述技术方案中,所述除雾区、所述干燥区和所述气体分离区之间均设有布气板。

27、上述技术方案中,所述进气区的下方还设有喷淋水池,该喷淋水池承接所述喷淋填料区中的出水,并通过回流管路接驳喷淋填料区的喷淋管路。喷淋水池可加药将喷淋水调成碱性。

28、上述技术方案中,所述气体分离区中的甲烷分离器的出气通过所述出气管路与所述间歇反应单元的气体入口联通。除此而外,气体分离区还可通过设置其他分离装置实现对一氧化碳、氢气等气体的分离,并便于后期回收利用。

29、上述技术方案中,所述出气管路上可串接加压风机,使进入间歇反应单元的气体保持正压。

30、上述技术方案中,还包括配气装置,所述气体分离区的出气管路以及一空气进气管路均接驳于该配气装置,配气装置的出气与所述反应腔的气体入口接驳。当分离出的目标气体为甲烷时,可通过混合,使进入反应腔的气体中甲烷与氧气的体积比为1:1~100。

31、上述技术方案中,所述间歇反应单元的侧板为耐高压透光玻璃。光照采用的光源波长范围为紫外光至可见光的波长。

32、上述技术方案中,当进入反应腔的气体为甲烷时,所述间歇反应单元中金属颗粒为过渡金属颗粒。如fe2o3/zno、pd/in2o3、fe2o3@uio-66等,以进行限域催化。

33、上述技术方案中,所述间歇反应单元中的供水模块包括多个注水框,各注水框与所述布水膜一一对应,且所述注水框至少定位于所述布水膜的两相对侧部。注水框为中空管状,设有数个出水口,各所述出水口沿布水膜的侧边长度方向排列,对布水膜进行侧向供水。

34、上述技术方案中,所述纳米级液体雾化模块还包括一旋转支架,各所述布水膜固定在所述旋转支架上;所述旋转支架的转轴竖直设置,并位于所述间歇反应单元的上下方向的中心线上。借此设计,可在不移动光源或不改变光源照射角度的情况下,通过驱动旋转支架旋转,对反应腔以及布水膜下表面进行充分照射,有助于进行高效的光催化反应。

35、上述技术方案中,所述气体出口还接驳有气体回流管道,该气体回流管道连通所述气体分离单元的进气区,该气体回流管道上可设置回流风机和储气罐。

36、上述技术方案中,所述间歇反应单元的出水可直接排出,进而对转化完成后出水中的甲醇、甲酸进行回收再利用。

37、本发明一种生活垃圾填埋场气体的转化方法,首先通过喷淋去除颗粒物及可溶性气体,再对喷淋后的气体进行气体分离,分离出目标气体;接着将目标气体导入间歇反应单元的反应腔中,反应腔内的气压小于或等于30mpa;同时向均布于反应腔中的布水膜进行注水,布水膜上均布有数个纳米级透水孔,且布水膜中负载有催化用的金属颗粒,金属颗粒至少分布于布水膜的下表面及各纳米级透水孔处;同时对反应腔进行光照,使渗出布水膜的纳米液滴与反应腔中的目标气体进行光催化反应,实现对目标气体的转化。

38、本发明的设计机理如下:

39、水与双氧水的分子结构仅相差一个氧原子,有研究表明,将水雾化为纳米尺度后暴露于空气中,通过纳米水在空气中自发形成的电场,也可产生双氧水。本发明的着眼点在于通过将水在空气中纳米化,使之自发产生·oh,用于活化攻击甲烷中的c-h键。

40、相比现有技术而言,本发明的优点在于:

41、一、可转化诸如甲烷等填埋场气体,通过将甲烷转化为甲醇或甲酸,不仅可以固碳,而且可以将其转化为经济价值更高的化学品,具有重要的现实意义和社会意义;

42、二、无需额外投加双氧水,降低了运作成本,同时也省去了双氧水储运的成本及风险问题;

43、三、省去了投加有机物产生双氧水存在的易投加过量产生有机污染的问题。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!