一种真空变压吸附制氧设备的制作方法

本技术涉及制氧设备的领域,尤其是涉及一种真空变压吸附制氧设备。

背景技术:

1、真空变压吸附制氧设备(vpsa系统)包括鼓风机、吸附塔、缓冲储存罐和真空泵。

2、具体制氧步骤为,利用鼓风机升压原料空气并将其送入吸附塔,利用吸附塔中装填的不同吸附剂在高压下对原料空气中的水、二氧化碳和氮气进行选择性吸附,而未被吸附的氧气成为系统生产的产品气,进入缓冲储存罐中。

3、当吸附剂吸附饱和时,则采用真空泵对吸附塔抽真空降压,使被吸附剂吸附的水、二氧化碳和氮气得到解吸,吸附剂获得再生,同时水、二氧化碳和氮气被真空泵排入大气。

4、吸附塔包括罐体,罐体内填充有吸附颗粒,吸附颗粒位于气流的流动方向上,但是,靠近气流的吸附颗粒容易快速饱和,远离气流的吸附颗粒不易饱和,从而导致吸附颗粒的吸附均匀度较差,进而影响吸附效果。

技术实现思路

1、为了提高吸附颗粒的利用率,本技术提供一种真空变压吸附制氧设备。

2、本技术提供的一种真空变压吸附制氧设备,采用如下的技术方案:

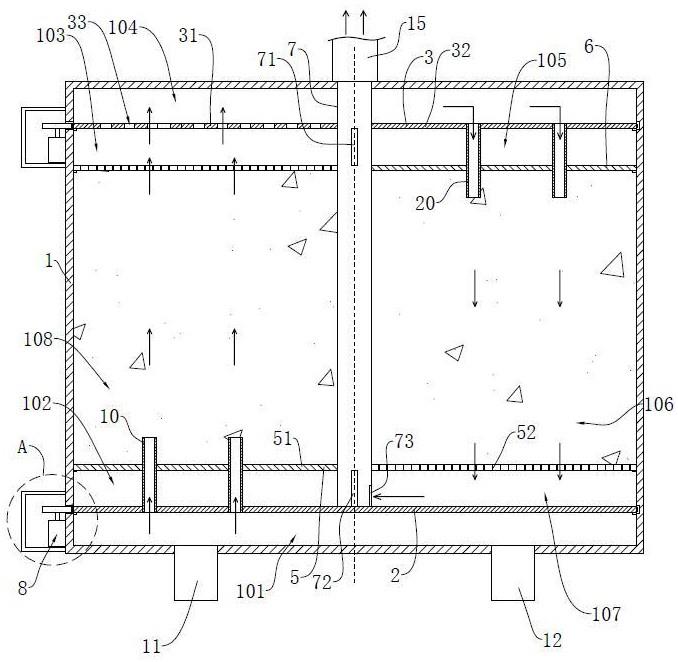

3、一种真空变压吸附制氧设备,包括鼓风机、吸附塔、缓冲储存罐和真空泵,所述吸附塔包括圆形罐体、上隔板、下隔板、上连接板、下连接板和中心管,所述下连接板设于罐体的内底部,下连接板与所述罐体的底壁之间形成有第一汇集腔室,第一汇集腔室的底部设有连通鼓风机的进气管和连通真空泵的第一出气管;上隔板和下隔板位于罐体的中部,上隔板和下隔板之间形成有填充吸附颗粒的吸附区,下隔板包括对半连接设置的第一网板和第一阻隔板,上隔板包括对半连接设置的第二网板和第二阻隔板,且第二网板位于第一阻隔板的正上方;所述上连接板设于罐体的内顶部,上连接板与所述罐体的顶壁之间形成有第二汇集腔室;所述中心管与罐体同轴设置,中心管的上端与缓冲储存罐连通,所述上连接板与第二网板之间形成有第一流通腔室,中心管的上部固定有上竖板,上竖板将第一流通腔室分隔为第一流道区和第一密封区,所述上连接板开设有连通至第一流道区的第一通孔;所述下连接板与第一网板之间形成有第二流通腔室,中心管的下部固定有下竖板,下竖板将第二流通腔室分隔为第二流道区和第二密封区,所述中心管的下部开设有连通至第二流道区的第二通孔;所述下连接板竖向固定有穿过第一阻隔板且深入吸附区内的第一导气管,所述上连接板竖向固定有穿过第二阻隔板且深入吸附区内的第二导气管。

4、通过采用上述技术方案,空气通过进气管进入第一汇集腔室内,然后通过第一导气管直接进入吸附区内,然后通过上隔板的第二网板依次进入第一流道区和第二汇集腔室内,然后通过第二导气管直接进入吸附区内,再依次通过下隔板的第一网板进入第二流道区,再通过第二通孔进入中心管而排至缓冲储存罐内,以完成空气的吸附处理。

5、首先,通过深入吸附区内的第一导气管和第二导气管,使得空气能够与吸附区内的更多吸附颗粒进行接触,有效提高接触范围,从而提高吸附颗粒的利用率。

6、其次,通过空气的流径限定,使得空气在吸附区的两侧进行二次循环,不仅延长空气的吸附路径,提高了吸附效果,而且,使得空气与更多吸附颗粒进行接触,有效提高接触范围,从而提高吸附颗粒的利用率。

7、可选的,所述上连接板和所述下连接板均与所述中心管固定连接,所述上连接板和所述下连接板均与所述罐体同轴转动连接,所述罐体设有两个分别驱动上连接板和下连接板转动的转动驱动组件。

8、通过采用上述技术方案,通过设置转动驱动组件,以带动上连接板和下连接板进行转动,从而带动第一导气管和第二导气管相对吸附区转动,如此一来,使得第一导气管和第二导气管内的空气与吸附区内不同位置的吸附颗粒进行接触,从而极大提高接触范围,进而提高吸附颗粒的利用率;并且,第一导气管和第二导气管所排出气体的移动路径也呈螺旋式,使得该排出气体能够于吸附区内进行极大扩散,进一步提高接触范围。

9、可选的,所述转动驱动组件包括驱动电机、第一齿轮和第一齿圈,第一齿圈与所述上连接板或下连接板同轴固定,驱动电机通过第一齿轮和第一齿圈的啮合驱动上连接板或下连接板转动。

10、通过采用上述技术方案,通过驱动电机的转动,以带动上连接板和下连接板的转动,方便快捷。

11、可选的,所述第一导气管和所述第二导气管的管口均连接有伸入所述吸附区内的伸缩管,伸缩管的管壁贯穿设有多个通口;所述罐体内还设有伸缩驱动组件,所述伸缩驱动组件用于控制伸缩管的伸缩运动。

12、通过采用上述技术方案,通过设置伸缩管和伸缩驱动组件,以控制控制伸缩管的伸缩运动,从而使得伸缩管排出的空气与吸附区内的不同轴向位置的吸附颗粒进行接触,而转动驱动组件能够带动伸缩管转动,使得伸缩管排出的空气与吸附区内的不同径向位置的吸附颗粒进行接触,二者相结合,能够大大提高空气与吸附颗粒的接触范围,极大提高吸附颗粒的利用率。

13、可选的,所述伸缩驱动组件分别控制所述第一导气管上的伸缩管和所述第二导气管上的伸缩管进行伸缩;当所述第一导气管上的伸缩管伸长时,所述第二导气管上的伸缩管缩短,当所述第一导气管上的伸缩管缩短时,所述第二导气管上的伸缩管伸长。

14、通过采用上述技术方案,通过对第一导气管和第二导气管的伸缩的伸缩步骤的限定,使得空气于吸附区内的二次循环的路径能够保持尽可能一致,从而保持吸附时长、吸附效果的稳定性。

15、可选的,所述伸缩驱动组件包括第一收放辊、第二收放辊、第一牵引绳和第二牵引绳;第一收放辊和第二收放辊均沿所述罐体径向设置,第一收放辊与所述下连接板转动连接,第二收放辊与所述上连接板转动连接,所述第一收放辊和第二收放辊均固定有第二齿轮,罐体内壁固定有与第二齿轮相啮合的第二齿圈;所述第一牵引绳的下端与第一收放辊缠绕固定,第一牵引绳的上端与所述伸缩管的自由端固定,所述第二牵引绳的上端与第二收放辊缠绕固定,第二牵引绳的下端与所述伸缩管的自由端固定;当所述第一收放辊收卷所述第一牵引绳时,所述第二收放辊放卷所述第二牵引绳。

16、通过采用上述技术方案,当转动驱动组件带动上连接板和下连接板进行转动时,第一收放辊和第二收放辊随之转动,而通过第二齿轮和第二齿圈的啮合,使得第一收放辊和第二收放辊进行同步转动,如此一来,在第一牵引绳和第二牵引绳的牵引配合下,以带动伸缩管进行轴向移动,从而实现伸缩管的伸缩。

17、并且,当转动驱动组件带动上连接板和下连接板沿圆周正反往复转动时,可以实现第一收放辊和第二收放辊的正反往复转动,从而实现伸缩管的间歇式伸缩,从而不断改变伸缩管于轴向上位置,以改变伸缩管的接触位置。

18、并且,第一牵引绳和第二牵引绳为柔性材质,能够减少对于吸附颗粒的碰撞损伤。

19、可选的,所述伸缩管为橡胶波纹管,所述通口竖向设置。

20、通过采用上述技术方案,一来,波纹管具有可伸缩性。二来,橡胶波纹管质地较软,能减少对于吸附颗粒的碰撞损伤。

21、可选的,所述波纹管内同轴设有支撑弹簧。

22、通过采用上述技术方案,支撑弹簧能够提高波纹管的抗弯能力和抗扁能力,从而减少因吸附颗粒的挤压作用而导致波纹管过度形变的情况发生,从而提高波纹管的排气效果。

23、可选的,所述罐体内设有压簧,压簧迫使所述上隔板下压。

24、通过采用上述技术方案,压簧对上隔板施加下压力,该下压力能够紧实吸附颗粒,减小吸附颗粒之间的间隙,以提高空气的吸附效果。

25、并且,第一导气管和第二导气管转动过程中对吸附区内的吸附颗粒进行扰动时,通过压簧的下压力,能够减少扰动间隙的产生,从而提高吸附效果。

26、可选的,所述第一导气管和所述第二导气管均设为多个沿径向排布设置。

27、通过采用上述技术方案,能够对第一导气管和第二导气管所排出的空气进行进一步均分,以提高空气与吸附颗粒的接触范围;并且,径向排布设置,收放辊上缠绕多条牵引绳即可对伸缩管进行伸缩控制,方便快捷。

28、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

29、1.通过设置深入吸附区内的第一导气管和第二导气管,使得空气能够与吸附区内的更多吸附颗粒进行接触;并且,通过空气的流径限定,使得空气在吸附区的两侧进行二次循环,不仅延长空气的吸附路径,提高了吸附效果,而且,使得空气与更多吸附颗粒进行接触,有效提高接触范围,从而提高吸附颗粒的利用率;

30、2.通过设置转动驱动组件,以带动第一导气管和第二导气管相对吸附区转动,使得第一导气管和第二导气管内的空气与吸附区内不同位置的吸附颗粒进行接触,从而极大提高接触范围;并且,第一导气管和第二导气管所排出气体的移动路径呈螺旋式,使得该排出气体能够于吸附区内进行极大扩散,进一步提高接触范围;

31、3.通过设置伸缩管、伸缩驱动组件和转动驱动组件的相配合,使得伸缩管排出的空气与吸附区内的不同轴向位置和不同径向位置的吸附颗粒进行接触,从而极大提高吸附颗粒的利用率;

32、4.通过对第一导气管和第二导气管的伸缩的伸缩步骤的限定,使得空气于吸附区内的二次循环的路径能够保持尽可能一致,从而保持吸附时长、吸附效果的稳定性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!