一种微胶囊及其制备和应用的制作方法

本发明属于微胶囊制备。更具体地,涉及一种微胶囊及其制备和应用。

背景技术:

1、微胶囊技术(microencapsulation)是将微量物质包裹在聚合物薄膜中的技术,是一种储存固体、液体、气体的微型包装技术。具体来说是指将某一目的物(芯或内相)用各种天然或合成的高分子化合物连续薄膜(壁或外相)完全包覆起来,而对目的物的原有化学性质丝毫无损,然后逐渐地通过某些外部刺激或缓释作用使目的物的功能再次在外部呈现出来,或者依靠囊壁的屏蔽作用起到保护芯材的作用。

2、目前,微胶囊被广泛应用于化妆品、药品和食品领域。其中,化妆品领域通常在爽肤水、乳液、精华、膏霜、面膜、粉底液、眼影、香粉等产品中加入微胶囊,主要是为了利用微胶囊技术将活性成分包裹起来,防止各种组分之间的相互干扰,提高活性成分的稳定性等;在药品领域使用微胶囊通常是为了避免活性成分失活,或掩盖活性成分的难闻气味,或发挥缓释、控释、靶向的性能,或减少复方配伍禁忌等;在食品领域使用微胶囊通常是为了将纯天然的风味配料、生理活性物质等更好地融入食品体系,并能保持生理活性等。

3、为了实现微胶囊中活性成分的快速释放,自破损或自爆的微胶囊应运而生,然而,由于大多数微胶囊在释放活性成分的过程中,依靠的是活性成分的缓慢扩散,而不是快速对流,导致其释放速度有限,完全释放需要几秒钟甚至几分钟,如现有技术中带有聚电解质膜的微胶囊需要几秒钟才能释放出活性成分,且破裂过程温和,对周围环境的机械刺激强度较弱,无法通过超快释放与机械刺激来进一步促进活性成分的吸收或提供独特的感官体验。

技术实现思路

1、本发明针对现有技术的不足,提供一种可在几毫秒内就完全释放活性成分的微胶囊,且释放过程对周围环境的机械刺激强度较强,应用于药品与化妆品领域可进一步提升活性成分的吸收效率,应用于食品领域可提供独特的感官体验。

2、本发明的第一目的是提供一种微胶囊。

3、本发明的第二目的是提供上述微胶囊的制备方法。

4、本发明的第三目的是提供上述微胶囊在化妆品、药品和/或食品领域中的应用。

5、本发明上述目的通过以下技术方案实现:

6、本发明提供了一种微胶囊,包含体积比3.4~3.8:0.8~1.2的核层与壳层;

7、其中,核层包含聚乙烯醇(pva)8wt%~12wt%、密度增强剂4wt%~6wt%与活性物0.1wt%~0.3wt%,余量为水;壳层包含质量比为9~11:0.8~1.2:2.5~3的弹性体前体、固化剂与硅油。

8、本发明的微胶囊不仅能在没有机械应力的情况下保持较高的机械稳定性,将活性物很好地保存在内腔中而不泄露;还可在机械压力超过微胶囊爆裂的临界应力时,几毫秒内就完全释放活性成分,且释放过程对周围环境的机械刺激强度较强,应用于药品与化妆品领域可进一步提升活性成分的吸收效率,应用于食品领域可提供独特的感官体验。本发明的微胶囊在触觉与视觉上均是高度可感知的,且由于微胶囊柔软有弹性,不仅在爆裂后不会有残留的异物感,不会令使用者产生不快,还能增加终端产品的视觉美学价值。

9、优选地,所述核层与壳层的体积比为3.6:1。

10、优选地,所述核层包含pva 10wt%、密度增强剂5wt%与活性物0.2wt%,余量为水。

11、优选地,所述壳层包含质量比为10:1:2.75的弹性体前体、固化剂与硅油。弹性体前体经固化后,形成弹性外壳,可将活性物很好地保存在微胶囊的内腔中。

12、优选地,所述核层的渗透压通过渗透压调节剂调节,如氯化钠溶液,最优选为1~1.1mol/l的氯化钠溶液。

13、优选地,所述核层的渗透压为2200~2280mosm/l,最优选为2240mosm/l。

14、优选地,所述密度增强剂为蔗糖、葡萄糖、麦芽糖、果糖、甘油或peg中的一种或几种,最优选为蔗糖。

15、优选地,所述弹性体前体为聚二甲基硅氧烷(pdms)。pdms具有足够低的粘度,适合微流控操作,在固化后可为微胶囊提供稳定的弹性体;且pdms与硅油均具有极佳的生物相容性,适用于作为化妆品、药品和食品的原料。

16、优选地,所述固化剂为可固化弹性体前体的试剂,如可固化pdms的试剂,更优选为在45~55℃的条件下,仅需2.5~3.5h内即能固化pdms的试剂。

17、优选地,所述微胶囊的膨胀度α>1.63,最优选为2.53~3.59。

18、术语“膨胀度”是指膨胀后的微胶囊与未膨胀的微胶囊的体积比值。膨胀的微胶囊在没有机械应力的情况下仍可保持弹性外壳的完整性和机械性能,因而仍能将活性物安全地储存在内腔中而不会泄露。当变形程度超过弹性外壳的机械破裂临界值时(如涂抹或咀嚼含微胶囊的产品时,弹性外壳受到的机械压力会超过微胶囊爆裂的临界应力),微胶囊会发生爆裂,在毫秒内猛烈地释放出核层的活性物,机械地刺激周围环境,恢复无应力状态,且弹性外壳快速回缩的过程会将其自身弹性势能转化为巨大能量的机械能,对周围环境产生较强的机械刺激,应用于药品与化妆品领域可进一步提升活性成分的吸收效率,应用于食品领域可提供独特的感官体验。引起微胶囊爆裂的临界应变和应力随微胶囊的弹性外壳膨胀程度的增大而减小,且弹性外壳的膨胀程度越高,微胶囊释放速度越快,对周围环境的机械刺激也越大。

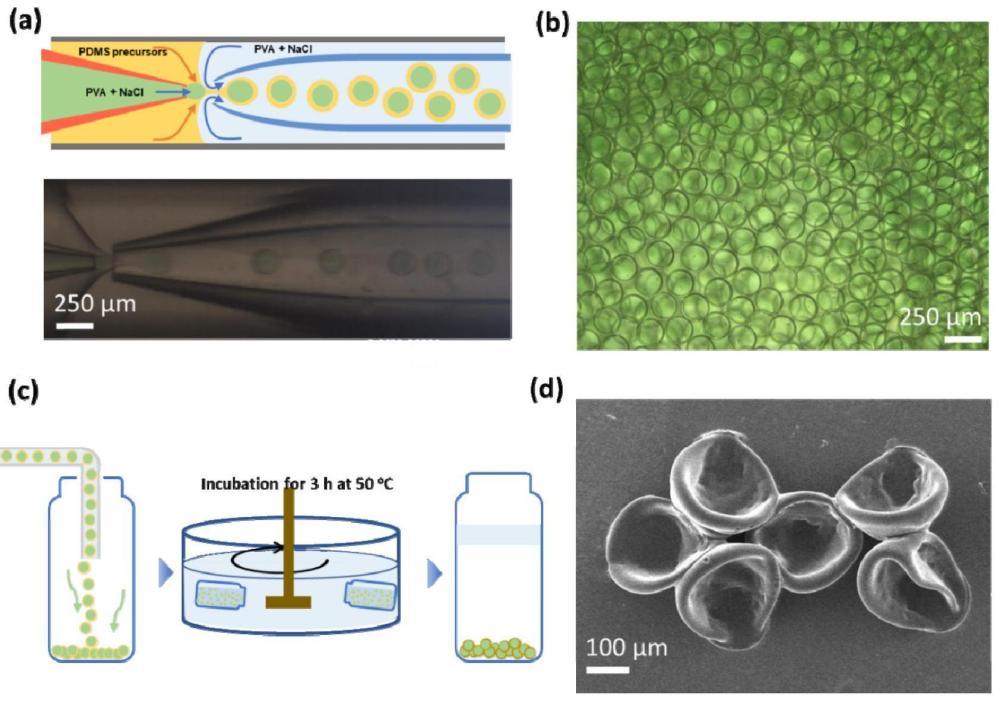

19、本发明还提供了上述微胶囊的制备方法,先通过微流控装置制备得到双乳液滴,再通过热处理得到微胶囊。

20、优选地,所述微流控装置包括注射毛细管、收集毛细管与最外层的方形毛细管,注射毛细管与收集毛细管从方形毛细管的两侧插入并间隔开构成乳化区,乳化区内的注射毛细管与收集毛细管的端部均为锥形。

21、本发明的微流控装置由玻璃毛细管组成,注射毛细管、收集毛细管可为圆柱形毛细管,且注射毛细管与收集毛细管端部的锥形呈同轴相对排列,在方形毛细管中形成尖端对尖端的构造。通过该装置制备,能使微胶囊的大小更加均匀。

22、进一步优选地,所述核层材料通过注射毛细管注入,所述壳层材料通过注射毛细管与方形毛细管之间的间隙注入,所述连续相通过收集毛细管与方形毛细管之间的间隙注入;所述连续相原料包含pva 8wt%~12wt%(最优选为10wt%),余量为水。

23、进一步优选地,所述核层材料、壳层材料与连续相的流速分别为170~180μl/h、170~180μl/h、5800~6200μl/h,最优选为175μl/h、175μl/h、6000μl/h,流速通过注射泵控制。

24、优选地,所述热处理为在45~55℃下加热2.5~3.5h,最优选为在50℃下加热3h。热处理是为了固化壳层材料中的弹性体前体,形成半渗透弹性外壳,进而得到核壳结构的微胶囊。

25、进一步优选地,所述热处理的同时还进行搅拌,如在130~170r/min的转速下搅拌。搅拌可防止双乳液滴因疏水而发生聚集,且更好地避免因重力导致的外壳厚度不均。

26、优选地,所述热处理后,还将微胶囊进行膨胀处理。

27、进一步优选地,所述膨胀处理的方法为:将微胶囊转移至含pva 1.5wt%~2.5wt%的水溶液(优选为2wt%)中,调节水溶液的渗透压使微胶囊膨胀度达到α>1.63(如通过110~130mmol/l的氯化钠溶液调节)。由于水溶液的渗透压比微胶囊核层的渗透压小很多,水会产生内流,使微胶囊因渗透压差而膨胀,膨胀程度由渗透压差与壳壁张力之间的平衡决定。膨胀后的微胶囊具有较低的变异系数cv,即微胶囊是高度单分散的,表明微胶囊的粒径比较均一。

28、本发明的微胶囊不仅能在没有机械应力的情况下保持较高的机械稳定性,将活性物很好地保存在内腔中而不泄露,可作为一种优异的活性物传递载体;还可在机械压力超过微胶囊爆裂的临界应力时,几毫秒内就完全释放活性成分,且释放过程对周围环境的机械刺激强度较强,应用于药品与化妆品领域可进一步提升活性成分的吸收效率,应用于食品领域可提供独特的感官体验。因此,上述微胶囊在化妆品、药品和/或食品领域中的应用应在本发明的保护范围之内。

29、本发明具有以下有益效果:

30、本发明的微胶囊不仅能在没有机械应力的情况下保持较高的机械稳定性,将活性物很好地保存在内腔中而不泄露;还可在机械压力超过微胶囊爆裂的临界应力时,几毫秒内就完全释放活性成分,且释放过程对周围环境的机械刺激强度较强,应用于药品与化妆品领域可进一步提升活性成分的吸收效率,应用于食品领域可提供独特的感官体验。因此,本发明的微胶囊可作为一种优异的活性物传递载体,适用于制备化妆品、药品和食品。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!