一种高吸附容量铝系吸附剂的制备方法

本发明属于化工新材料制备,具体涉及一步异相共沉淀法来制备一种高吸附容量的铝系吸附剂,其化学式为lial2(oh)7·2h2o。

背景技术:

1、随着锂离子电池的快速发展和广泛应用,我国对锂资源的需求显著增加,国内矿石提锂产业受限于高品质矿石进口以及环境污染等难题,已经有许多人将目光放在了极具发展潜力的盐湖提锂产业。相比较于萃取法、煅烧法、电渗析法等提锂方法,吸附法因工艺简单、成本低廉、绿色高效和可重复循环利用等特性从众多盐湖提锂技术中脱颖而出,被普遍认为可以实现高镁锂比盐卤体系高选择性、短周期、有效提锂,对实现液态锂资源有效分离提取具有重要意义。

2、从结构上来讲,层状铝吸附剂(lial-ldhs)是由氧配位的八面体层叠加而成的层状晶体。八面体的六个顶点上存在羟基,锂铝层间插入水分子和阴离子形成提锂前驱体,后经水洗脱锂后得到铝系吸附剂。据相关材料证明:lial-ldhs利用锂离子在层状结构插脱嵌后留下的活性点空位,对卤水中的锂离子进行选择性吸附,选择性顺序通常遵li+ >na+ >k+>ca2+>>mg2+,特别是对二价镁离子的分离效果很好,因此适用于国内众多高镁锂比、低品位的盐湖;由于该类材料在解吸阶段只要采用简单的水洗就可以实现解吸且不产生骨架元素损伤的问题,因此铝系吸附剂具有绿色环保和循环使用的优势。截止目前,国内蓝科锂业与藏格锂业通过吸附+膜的手段已经将其应用到工业化生产中。但仍需解决该类吸附剂粉体实际吸附容量与理论吸附容量差距大等问题,该问题主要与吸附剂粉体的锂空位、表面活性位点等本征特征相关。自2010年突破该材料在中国实现产业化应用以来,如何进一步提高其吸附性能是研究界和产业界共同关注的行业难题。

3、中国专利zl02145583.x提供的吸附工艺流程简单,成本较低,可利用且对环境友好,但其工作吸附容量只有2-3 mg/g。

4、董茜(《铝盐吸附剂从盐湖卤水中吸附锂的研究 [j] .》,稀有金属 ,2007 ,31(3): 357-361 .)等用氢氧化铝和氢氧化锂制备了铝盐吸附剂,虽然吸附性能非常稳定而且对锂离子选择性较高,但其吸附量只有0.6~0.9mg/g。

5、李杰 (《铝盐锂吸附剂制备工艺及吸附性能研究 [d] .》,成都:成都理工大学 ,2011 .)针对锂离子浓度较高的盐湖卤水,通过控制naoh、licl和alcl3溶液的滴加方式,得到了铝盐锂吸附剂,但锂的吸附容量只有5mg/g,解析率也比较低。而且,该吸附剂循环稳定性差,三个循环之后,吸附量降到2-3mg/g。

技术实现思路

1、为解决现有技术中存在的吸附容量低的问题,本发明的主要目的在于通过简单的沉淀法与插层反应制备一种高吸附容量的铝系吸附剂。本发明通过一步异相共沉淀法成功制备了一种高吸附容量铝系吸附剂。该方法不需要复杂的反应装置和复杂的反应条件控制,只需要将配置的碱液按一定流速滴加进可溶性铝盐和锂盐的混合液中后,通过控制反应温度,反应时间,陈化温度,陈化时间以及ph值,经过固液分离后干燥得到吸附剂的前驱体,经纯水洗脱锂离子后干燥得到铝系吸附剂粉体。本方法相较之其他方法制得的铝盐提锂前驱体材料,物相纯度更高,衍射图谱中的三水铝石特征峰几乎消失,在前驱体合成阶段锂嵌入率更高,普遍>80%,每克前驱体含锂量>30mg,纯水洗脱锂离子率更高>50%,可能产生更多锂离子的活性位点,更快达到吸附饱和<80min,吸附容量得到提升>8mg/g。有效解决了铝系吸附剂材料吸附容量低的问题。

2、为了实现上述发明目的,本发明采用一步异相共沉淀法成功制备一种高吸附容量铝系吸附剂的具体制备步骤包括:

3、采用一步法合成,将碱源按一定流速滴加进铝源和锂源的混合液,控制反应温度,反应时间,陈化温度,陈化时间以及终止ph值,经过固液分离后干燥得到该吸附剂的前驱体,经纯水洗脱锂离子后干燥得到铝系吸附剂粉体。

4、本发明制备一种高吸附容量铝系吸附剂的步骤如下:

5、将一定量的可溶性铝盐、锂盐和可溶性碱源在50-200 ml的纯水中溶解后,在5~80℃水浴环境下按流速5~60 ml·min-1滴加混合,持续反应0-12 h后,调控反应体系酸碱度后进行洗涤,固液分离后干燥研磨得到lial2(oh)7·2h2o产物。

6、作为优选,所述的可溶性铝盐为无水氯化铝、水合氯化铝、硫酸铝、水合硫酸铝、硝酸铝,水合硝酸铝、硅酸铝,硫化铝中的其中一种或者几种,铝溶液浓度为0.1~10 mol/l,锂/铝摩尔比为0.05~10;

7、作为优选,所述的可溶性碱为氢氧化钠,氢氧化锂、氢氧化钙,氨水,尿素其中的一种或着几种,碱液浓度为0.5~20 mol/l。

8、作为优选,所述的锂源为无水氯化锂,水合氯化锂,无水氢氧化锂,水合氢氧化锂,碳酸锂,醋酸锂和硝酸锂中的一种或者几种,锂溶液浓度为0.1~10 mol/l。

9、作为优选,所述的混合条件为滴加流速~60 ml·min-1,反应时间1~24 h,反应温度10~90 ℃,滴加顺序:向铝液中滴加碱液。

10、作为优选,制备混合物完成时,混合体系3.0<ph<10.0。

11、作为优选,所述的固液分离方法为离心过滤、机械压滤或真空抽滤。

12、作为优选,所述的锂与铝的摩尔比例为0.2~5。

13、作为优选,所述的插层反应条件为:温度10~150 ℃,反应时间1~72 h。

14、作为优选,所述的干燥条件为温度50~150 ℃,干燥处理方式为冷冻干燥、真空干燥或烘箱干燥。

15、作为优选,所述的纯水洗脱条件为温度5~80 ℃。

16、本发明还提供了利用上述方法制备获得的锂铝层状吸附剂。

17、与现有技术相比,本发明的有益效果体现在:

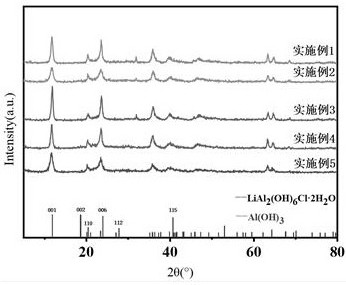

18、(1)物相纯度更高。该特征主要由所得样品的xrd图中没有任何特征峰位置偏移或者其他杂质峰出现来支撑;

19、通过icp测得的固液分离阶段,上清液中锂离子含量较低,说明大部分锂离子成功嵌入,嵌入率>80%,每克前驱体含锂量>30mg,经测得吸附剂前驱体与吸附剂粉体中的锂离子含量对比,纯水洗脱锂离子率也更高>50%,可能产生更多锂离子的活性位点;

20、更快达到吸附饱和<80min,通常其他技术中披露的吸附饱和时间大约是120min;

21、吸附容量得到提升>8mg/g。

技术特征:

1.通过沉淀法与插层反应成功制备了一种高吸附容量铝系吸附剂前驱体。其特征在于,采用成本低廉的无机材料作为铝源,并且使用的锂源量少,插层率高,有效降低制备成本的同时,通过丰富表面活性位点种类及浓度提高了前驱体的洗脱率,和吸脱附动力学以期解决铝系提锂功能材料吸附容量低的问题。制备得到的吸附剂化学式表示为:lial2(oh)7·2h2o;

2.按权利要求1所述高吸附容量的lial2(oh)7·2h2o制备方法,其特征在于:所述可溶性铝盐为无水氯化铝、水合氯化铝、硫酸铝、水合硫酸铝、硝酸铝,水合硝酸铝、硅酸铝,硫化铝中的其中一种或者几种,所配制的溶液1的铝离子浓度为0 .1~10 mol/l。

3.按权利要求1所述高吸附容量的lial2(oh)7·2h2o制备方法,其特征在于:配制溶液1所使用的的可溶性锂盐为无水氯化锂,水合氯化锂,无水氢氧化锂,水合氢氧化锂,碳酸锂,醋酸锂和硝酸锂中的一种或组合,所配制的溶液1的锂离子浓度为0.1~10 mol/l。

4.按权利要求1所述高吸附容量的lial2(oh)7·2h2o制备方法,其特征在于:配制溶液2所用的可溶性碱为氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂、氢氧化钙、氨水、尿素中的其中一种或者几种,碱液浓度为0.5~20.0 mol/l。

5.按权利要求1所述高吸附容量的lial2(oh)7·2h2o制备方法,其特征在于:溶液2向溶液1中匀速滴加制备三水铝石时所述的滴加流速为5~60 ml·min-1,反应时间为0~24 h,反应温度为10~90 ℃,滴加顺序是:将溶液2在恒温搅拌状态下匀速滴加到溶液1中。

6.按权利要求1所述高吸附容量的lial2(oh)7·2h2o制备方法,其特征在于:结束碱液滴加后进行反应体系酸碱度调控,时,使混合体系3.0<ph<12.0。

7.按权利要求1所述高吸附容量的lial2(oh)7·2h2o制备方法,其特征在于:步骤4中所述的固-液分离条件为离心过滤、机械压滤或真空抽滤中的一种或者几种。

8.按权利要求1所述高吸附容量的lial2(oh)7·2h2o制备方法,其特征在于:步骤1反应体系中锂与铝的摩尔比为0.2~5。

9.按权利要求1所述高吸附容量的lial2(oh)7·2h2o制备方法,其特征在于:步骤4中所述的干燥条件为温度50~150 ℃,干燥处理方式为冷冻干燥、真空干燥或烘箱干燥中的一种或者几种。

10.一种高吸附容量的lial2(oh)7·2h2o,其特征在于:由权利要求1~9任一所述的方法制备得到。

技术总结

层状结构铝系吸附剂是一种可应用于低锂离子浓度、高镁锂比盐卤体系有效、绿色提锂的关键吸附材料。据前期研究表明:铝系吸附剂的结晶程度及稳定性、表面活性位点等特征均不同程度的影响着所制备的吸附剂材料的实际吸附容量和吸附稳定性。本发明通过一步异相共沉淀法成功制备了一种高吸附容量铝系吸附剂粉体。该方法采用一步法合成,将碱源按一定流速滴加进铝源和锂源的混合液,通过控制反应温度,反应时间,陈化温度,陈化时间以及反应体系结束pH值,得到活性位点丰富、吸附动力学高的铝系吸附剂前驱体。每克前驱体含锂量>30mg,脱锂率>50%,在80 min内达到吸附饱和,室温下的吸附容量>8mg/g,有效解决了铝系提锂功能材料吸附容量低的问题。

技术研发人员:海春喜,李彦乐,周园,董生德,孙艳霞,许琪,贺欣,马路祥

受保护的技术使用者:成都理工大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!