一种用于焦炉的可实时更换管道的方法及其系统与流程

[0001]

本发明涉及焦化行业焦炉改造领域,并且更具体地,涉及一种用于焦炉的可实时更换管道的方法以及可实时更换管道的系统。

背景技术:

[0002]

在焦化行业中,很多生产焦炭行业的厂家和煤焦化专业的院校基本上都有一套40kg小焦炉实验系统。通过调节对煤料试样配重,真正实现有效地模拟不同容积生产焦炉的炼焦过程,并提供均质的、代表生产焦炉平均质量水平的焦炭;对不同的配煤及单种煤的结焦性能做出完整、准确的评价,可准确定量预测生产焦炉的焦炭反应性及反应后强度。

[0003]

但在随着小焦炉实验次数增多,会在实验过程中会出现煤气管道腐蚀穿孔、煤气泄漏的情况,严重影响了实验周边的环境,也会造成实验人员煤气中毒等事故。当发生煤气管泄漏时,只能停止实验。但是,即便是立即停止了实验,煤气也不会立马停止泄漏,因为焦炉的余温还很高,到煤气不产生需要一段时间。这段时间需要隔离实验现场以防止发生事故,并且人员由于持续的煤气产生也无法进入现场进行更换管道。实验产生的半焦很难清除,同时这样的停工也延长了实验周期。

[0004]

因此,针对这种在实验过程中煤气管道泄情况,仍需一种实时更换煤气管道的方法。

技术实现要素:

[0005]

为了克服现有技术不足,本发明的目的在于提供一种用于焦炉的可实时更换管道的方法以及可实时更换管道的系统。该方法和系统更换管道的时间短、效率高,降低煤气污染环境的风险。不必停止实验即可更换管道,大大提高了实验效率,减少了不必要的资源浪费。

[0006]

基于上述目的,采用如下技术方案:

[0007]

根据本发明,提供一种可实时更换管道的系统,包括:流体产生装置、原管道、第一三通阀以及流体接收装置;第一三通阀包括第一连接口、第二连接口和第三连接口;

[0008]

流体产生装置包含出气口,出气口连接至第一连接口;第二连接口连接至原管道的一端;原管道的另一端连接至流体接收装置的进气口;第二连接口处设置第一球阀,以接通或断开进入原管道的流体;以及流体接收装置与原管道之间设置第二球阀,以接通或断开进入流体接收装置的流体。

[0009]

进一步地,第一三通阀的第三连接口处设置第三球阀,以接通或断开从流体产生装置输出的流体。

[0010]

进一步地,原管道的另一端与流体接收装置的进气口之间通过第二三通阀连接,第二三通阀包括第四连接口、第五连接口和第六连接口;原管道的另一端与第四连接口连接,第五连接口连接至流体接收装置的进气口。

[0011]

进一步地,第四连接口处设置第二球阀,第六连接口处设置第四球阀。

[0012]

进一步地,系统还包含备用管道;原管道损坏且需要更换为备用管道时,备用管道的一端可连接至第三连接口,备用管道的另一端可连接至第六连接口。

[0013]

进一步地,系统还包含备用管道;备用管道的一端连接至第三连接口,备用管道的另一端连接至第六连接口。

[0014]

进一步地,流体产生装置为焦炉加热炉的煤甄;流体接收装置为煤气冷却器;流体为煤气。

[0015]

根据本发明,还提供一种用于焦炉的可实时更换管道的方法,方法通过如上所述的系统实现,方法包含如下步骤:

[0016]

当焦炉正常工作时,

[0017]

原管道的一端连接至第一三通阀的第二连接口,原管道的另一端连接至第二三通阀的第四连接口;第一球阀和第二球阀处于打开位置,以及第三球阀和第四球阀处于关闭位置;

[0018]

当原管道发生煤气泄漏时,

[0019]

将备用管道的一端连接至第三连接口,备用管道的另一端连接至第六连接口,并且打开第三球阀和第四球阀;或者,备用管道已经连接至第三连接口和第六连接口时,直接打开第三球阀和第四球阀;

[0020]

关闭第一球阀和第二球阀。

[0021]

进一步地,在“关闭第一球阀和第二球阀”之后,断开原管道与第一三通阀和第二三通阀之间的连接。

[0022]

进一步地,原管道和备用管道为金属软管。

[0023]

本发明的有益效果:

[0024]

本发明的方法和系统更换管道的时间短、效率高,降低煤气污染环境的风险。不必停止实验即可更换管道,大大提高了实验效率,减少了不必要的资源浪费。

附图说明

[0025]

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施案例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0026]

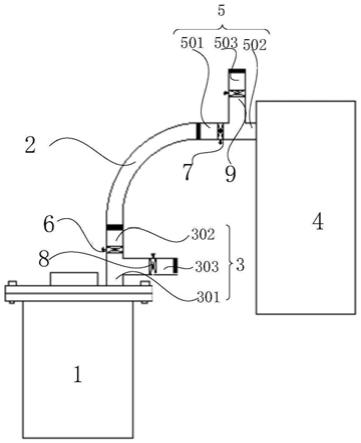

图1为现有技术的煤气管道连接的示意图;

[0027]

图2为本发明实施例的煤气管道连接的示意图。

[0028]

附图标记列表

[0029]

1-煤甄、2-原管道、3-第一三通阀、4-煤气冷却器、5-第二三通阀、6-第一球阀、7-第二球阀、8-第三球阀、9-第四球阀;

[0030]

101-出气口;

[0031]

301-第一连接口、302-第二连接口、303-第三连接口;

[0032]

401-进气口;

[0033]

501-第四连接口、502-第五连接口、503-第六连接口。

具体实施方式

[0034]

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明实施例进一步详细说明。

[0035]

本发明的实施例以40kg小焦炉为例,流体产生装置为焦炉加热炉的煤甄1;流体接收装置为煤气冷却器4,40kg小焦炉的实验过程从煤甄1产生煤气,煤气到煤气冷却器4中进行冷却。

[0036]

如图1所示,现有技术将原管道2的一端连接至煤甄1的出气口101,另一端连接至煤气冷却器4的进气口401,并且用螺丝扣拧紧。在实验过程中,当原管道2发生煤气泄漏时(例如腐蚀破损),便是立即停止了实验,煤气也不会立马停止泄漏,因为焦炉的余温还很高,到煤气不产生需要一段时间。没有办法实时进行更换破损的管道,所以很不利于实验操作,而且煤气泄漏危险性很大。

[0037]

基于此,进行了本实施例的改进。

[0038]

如图2所示的可实时更换管道的系统,包括:煤甄1、原管道2、第一三通阀3、第二三通阀5、第一球阀6、第二球阀7、第三球阀8、第四球阀9以及煤气冷却器4;第一三通阀3包括第一连接口301、第二连接口302和第三连接口303。

[0039]

煤甄1包含出气口,出气口连接至第一连接口301;第二连接口302连接至原管道2的一端;第二连接口302处设置第一球阀6,以接通或断开进入原管道2的煤气。原管道2的另一端与煤气冷却器4的进气口之间通过第二三通阀5连接,第二三通阀5包括第四连接口501、第五连接口502和第六连接口503;原管道2的另一端与第四连接口501连接,第五连接口502连接至煤气冷却器4的进气口。第一三通阀3的第三连接口303处设置第三球阀8,以接通或断开从煤甄1输出的煤气。

[0040]

第四连接口501处设置第二球阀7,第六连接口503处设置第四球阀9。

[0041]

系统还包含备用管道;原管道2损坏且需要更换为备用管道时,备用管道的一端可连接至第三连接口303,备用管道的另一端可连接至第六连接口503。

[0042]

在另一优选实施例中,系统的备用管道还可以在40kg小焦炉开始实验前就连接至第三连接口303和第六连接口503,并且保持第三球阀8和第四球阀9处于关闭位置。

[0043]

采用上述系统对焦炉的管道进行可实时更换的方法,该方法包含如下步骤:

[0044]

当焦炉正常工作时,

[0045]

原管道2的一端连接至第一三通阀3的第二连接口302,原管道2的另一端连接至第二三通阀5的第四连接口501;第一球阀6和第二球阀7处于打开位置,以及第三球阀8和第四球阀9处于关闭位置;

[0046]

当原管道2发生煤气泄漏时,

[0047]

将备用管道的一端连接至第三连接口303,备用管道的另一端连接至第六连接口503,并且打开第三球阀8和第四球阀9;或者,备用管道已经连接至第三连接口303和第六连接口503时,直接打开第三球阀8和第四球阀9;

[0048]

关闭第一球阀6和第二球阀7。

[0049]

断开原管道2与第一三通阀3和第二三通阀5之间的连接,顺利将原管道2进行拆卸。

[0050]

原管道2和备用管道为金属软管。40kg小焦炉煤气管道一般采用金属编织管螺丝

扣的拧紧方式。因为煤甄1在试验结束后需要从加热炉内提出来,所以煤气管采用的是金属软管,方便安装。当试验结束后将煤气管和煤甄1连接端很容易拆卸下来,非常方便。

[0051]

在另一优选实施例中,仅设置第一三通阀3,无第二三通阀5。原管道2的另一端直接连接至煤气冷却器4的进气口;煤气冷却器4与原管道2之间设置第二球阀7,以接通或断开进入煤气冷却器4的煤气。原管道2损坏且需要更换为备用管道时,备用管道的一端可连接至第三连接口303,在原管道2从煤气冷却器4的进气口拆卸之后备用管道的另一端连接至煤气冷却器4的进气口,从而完成煤气管道的更换。

[0052]

以上是本发明公开的示例性实施例,但是应当注意,在不背离权利要求限定的本发明实施例公开的范围的前提下,可以进行多种改变和修改。此外,尽管本发明实施例公开的元素可以以个体形式描述或要求,但除非明确限制为单数,也可以理解为多个。

[0053]

应当理解的是,在本文中使用的,除非上下文清楚地支持例外情况,单数形式“一个”旨在也包括复数形式。还应当理解的是,在本文中使用的“和/或”是指包括一个或者一个以上相关联地列出的项目的任意和所有可能组合。

[0054]

上述本发明实施例公开实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

[0055]

所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本发明实施例公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本发明实施例的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,并存在如上所述的本发明实施例的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。因此,凡在本发明实施例的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明实施例的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1