一种回收干煤粉余热的废锅气化装置的制作方法

1.本技术涉及气化炉技术领域,尤其涉及一种回收干煤粉余热的废锅气化装置。

背景技术:

2.煤的高效、清洁利用是经济和社会可持续发展必然的战略选择,是保证能源稳定可靠供应以及可持续发展的重要基础。在煤的清洁、高效利用中,煤气化技术占有核心地位,干煤粉加压气流床气化技术因煤种适应性广、气化效率高、环保性能优越等优点从而成为工业运行主流技术。

3.现阶段煤气化市场上运行的干煤粉气化技术,常见的航天炉、东方炉采用直接激冷流程,即燃烧室产生的粗合成气使用大量的水降温,显热利用率低,水耗大。废锅流程以壳牌炉为代表,即燃烧室产生的粗合成气先与下游返回的冷合成气混合初步激冷降温,再通过对流废锅进一步降温,高温合成气经过初步激冷已从1350℃降至850℃,才通过对流废锅进行显热回收,该温度区间热品位低,且灰渣在对流废锅入口未完全固化,容易发生堵塞现象,同时该设备投资高、工艺流程复杂、后期维护困难。

技术实现要素:

4.本技术提供了一种回收干煤粉余热的废锅气化装置,采用辐射废锅加降温喷头结合对流废锅的设计,辐射废锅设计为两级水冷壁结构,增加量煤气化过程中的热量回收率,解决了现有的废锅气化炉工艺流程复杂、废锅系统维护困难、降温不达标、投资大的问题;解决了现有的气化工序辐射废锅后无法设计对流废锅的难题,同时最大限度的回收高温合成气的显热,可大幅度减少水的消耗。

5.本技术采用的技术方案如下:

6.一种回收干煤粉余热的废锅气化装置,包括壳体,所述壳体内部自上而下设有相互连通的燃烧室和辐射废锅,所述燃烧室顶端安装有顶置燃烧器,所述燃烧室两侧对称安装有2n(n≥1)个侧置燃烧器,所述燃烧室底部开设有渣口;所述辐射废锅与所述渣口下端连通,所述辐射废锅内部从内向外分别间隔开且平行设置有第一级水冷壁和第二级水冷壁,所述第一级水冷壁下方安装有降温喷头,所述辐射废锅和所述壳体底部开设有排渣口;所述辐射废锅上部侧面开设有合成气出口,所述合成气出口处连接有输气导管,所述输气导管的另一端与对流废锅相连通。

7.优选地,所述燃烧室上下端部为锥形,中间为圆筒形,所述燃烧室顶端安装有一个顶置燃烧器,所述燃烧室两侧对称安装有两个侧置燃烧器,所述渣口设置在所述燃烧室下端锥形口处。

8.优选地,所述第一级水冷壁和所述第二级水冷壁均为筒形水冷壁。

9.优选地,所述第一级水冷壁为筒形水冷壁和翅片水冷壁组合结构,其中所述翅片水冷壁设置在所述第一级水冷壁的所述筒形水冷壁内侧或设置在所述第一级水冷壁与所述第二级水冷壁之间,所述第二级水冷壁为筒形水冷壁。

10.优选地,所述翅片水冷壁沿所述辐射废锅径向均匀分布设置,所述翅片水冷壁设置为4~24组。

11.优选地,所述第一级水冷壁上端与所述辐射废锅上端连接;所述第二级水冷壁设置于所述第一级水冷壁外侧且平行于所述第一级水冷壁,所述第二级水冷壁内壁与所述第一级水冷壁外壁之间的间距为0.2~2.0米,且所述第二级水冷壁上端与所述合成气出口下端平齐,所述第二级水冷壁下端相比所述第一级水冷壁下端平行向下延伸0.2~2.0米。

12.优选地,所述降温喷头安装在所述壳体下部,所述降温喷头设置在所述第一级水冷壁下方0.1~2.0米处,所述降温喷头设置为至少一层,每层有2~50个喷头沿所述辐射废锅下端圆周均匀分布。

13.优选地,所述输气导管为水平设置或者斜向下设置,所述输气导管内部设置有螺旋盘管水冷壁或安装耐火材料。

14.优选地,所述对流废锅采用第三级筒型水冷壁和3~20组螺旋盘管水冷壁列管的结构,每组所述螺旋盘管水冷壁的螺旋管上设置2~10圈水冷壁,所述螺旋盘管水冷壁位于所述第三级筒型水冷壁内部。

15.采用本技术的技术方案的有益效果如下:

16.1.本实用新型一种回收干煤粉余热的废锅气化装置采用辐射废锅加对流废锅的设计,辐射废锅设计为两级水冷壁结构,其中所述第一级水冷壁设计为筒形水冷壁或筒形水冷壁结合翅片水冷壁的结构,所述第二级水冷壁为筒形水冷壁,增加了煤气化过程中的热量回收率,在辐射废锅底部设计降温喷头对合成气进行降温后,高温合成气再经过所述第一级水冷壁与第二级水冷壁之间的环隙,进行两次换热后,粗合成气冷却至800℃以下,然后粗合成气再上升到辐射废锅上部经所述输气导管进入对流废锅,进行第三次热量回收,最终将粗合成气冷却至200

‑

400℃之间,该结构设计有效的将辐射废锅与对流废锅相结合,解决了现有的废锅气化炉工艺流程复杂、废锅系统维护困难、投资大的问题;解决了现有的气化工序辐射废锅后无法设计对流废锅的难题,同时最大限度的回收高温合成气的显热,可大幅度减少水的消耗。

17.2.本实用新型将燃烧室生成的温度为1300℃

‑

1700℃的粗合成气降至200

‑

400℃,通过三次热量回收,完成了高品位热量回收,回收的热量可根据实际生产需要作为热源等,热量利用率高,节约了生产成本。

18.3.本实用新型中降温喷头采用全覆盖式分布,能够使经过所述第一级水冷壁冷却后的粗合成气完全降温,减少由于合成气温度过高导致合成气中夹杂的细灰带入第一级水冷壁与第二级水冷壁间隙粘结后堵塞该通道,降低生产过程中的停车现象,本实用新型工艺流程简单、热量回收率高、后期维护便利,适应煤种广泛。

附图说明

19.为了更清楚地说明本技术的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

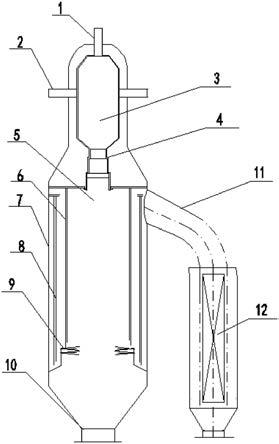

20.图1为本实用新型一种回收干煤粉余热的废锅气化装置的结构示意图;

21.图2为本实用新型中所述第一级水冷壁采用筒形水冷壁和翅片水冷壁组合的结构

示意图;

22.图示说明:

23.其中,1

‑

顶置燃烧器,2

‑

侧置燃烧器,3

‑

燃烧室,4

‑

渣口,5

‑

辐射废锅,6

‑

第一级水冷壁,7

‑

壳体,8

‑

第二级水冷壁,9

‑

降温喷头,10

‑

排渣口,11

‑

输气导管,12

‑

对流废锅,61

‑

筒形水冷壁,62

‑

翅片水冷壁。

具体实施方式

24.下面将详细地对实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下实施例中描述的实施方式并不代表与本技术相一致的所有实施方式。仅是与权利要求书中所详述的、本技术的一些方面相一致的系统和方法的示例。

25.参见图1,为一种回收干煤粉余热的废锅气化装置的结构示意图。

26.本技术提供的一种回收干煤粉余热的废锅气化装置,包括壳体7,所述壳体7内部自上而下设有相互连通的燃烧室3和辐射废锅5,所述壳体7不直接接触高温合成气,受压不受热;所述燃烧室3顶端安装有顶置燃烧器1,所述燃烧室3两侧对称安装有2n(n≥1)个侧置燃烧器2,所述燃烧室3底部开设有渣口4,所述燃烧室3内壁设置有冷却壁;所述辐射废锅5与所述渣口4下端连通,所述辐射废锅5内部从内向外分别间隔开且平行设置有第一级水冷壁6和第二级水冷壁8,所述第一级水冷壁6下方安装有降温喷头9,所述辐射废锅5和所述壳体7底部开设有排渣口10;所述辐射废锅5上部侧面开设有合成气出口,所述合成气出口处连接有输气导管11,所述输气导管11的另一端与对流废锅12相连通。本技术采用辐射废锅5加对流废锅12的设计,所述辐射废锅5设计为两级水冷壁结构,能够最大限度的回收高温合成气显热,高品位热量回收率高。

27.所述燃烧室3上下端部为锥形,中间为圆筒形,所述燃烧室3顶端安装有一个顶置燃烧器1,所述燃烧室3两侧对称安装有两个侧置燃烧器2,所述渣口4设置在所述燃烧室3下端锥形口处。所述燃烧室3可根据生产需要量的大小设置多个侧置燃烧器2,灵活度高。

28.所述第一级水冷壁6和所述第二级水冷壁8均为筒形水冷壁,结构简单,便于后期维护检修。

29.如图2所示,所述第一级水冷壁6为筒形水冷壁61和翅片水冷壁62组合结构,其中所述翅片水冷壁62设置在所述第一级水冷壁6的所述筒形水冷壁61内侧或设置在所述第一级水冷壁6与所述第二级水冷壁8之间,所述第二级水冷壁8为筒形水冷壁,大大增加了煤气化过程中的热量回收率。

30.所述翅片水冷壁62沿所述辐射废锅5径向均匀分布设置,所述翅片水冷壁62设置为4~24组长短一致或长短不一的水冷壁结构,如图2所示,采用16组一长一短相间的水冷壁结构,所述翅片水冷壁62的设计进一步增加粗合成气的热量回收率。

31.所述第一级水冷壁6上端与所述辐射废锅5上端连接;所述第二级水冷壁8设置于所述第一级水冷壁6外侧且平行于所述第一级水冷壁6,所述第二级水冷壁8内壁与所述第一级水冷壁6外壁之间的间距为0.2~2.0米,且所述第二级水冷壁8上端与所述合成气出口下端平齐,所述第二级水冷壁8下端相比所述第一级水冷壁6下端平行向下延伸0.2~2.0米。所述燃烧室3中产生的粗合成气进入辐射废锅5后,先经过所述第一级水冷壁6进行第一

次热量回收,粗合成气自上而下沿着第一级水冷壁6到达底部,受到降温喷头的降温,激冷后的合成气再进入第一级水冷壁6与第二级水冷壁8的间隙中,进行第二次热量回收,进行两次换热,换热效率高,高品位热量回收率高。

32.所述降温喷头9安装在所述壳体7下部,所述降温喷头9设置在所述第一级水冷壁6下方0.1~2.0米处,所述降温喷头9设置为至少一层,每层有2~50个喷头沿所述辐射废锅5下端圆周均匀分布。所述降温喷头9采用全覆盖式分布,能够使经过所述第一级水冷壁冷却后的粗合成气完全降温,减少由于合成气温度过高导致合成气中夹杂的细灰带入第一级水冷壁与第二级水冷壁间隙粘结后堵塞该通道,降低生产过程中的停车现象。

33.所述输气导管11为水平设置或者斜向下设置,所述输气导管11内部设置有螺旋盘管水冷壁或安装耐火材料,由于本实施例中进入所述输气导管11的合成气体温度在800℃以下,因此所述耐火材料选择能剖耐受住800℃的耐火材料即可,实际使用过程中可根据工况进行选择,所述螺旋盘管水冷壁使得合成气经过所述输气导管11进入对流废锅12的过程中,也能够进行热量回收。

34.所述对流废锅12采用第三级筒型水冷壁和3~20组螺旋盘管水冷壁列管的结构,每组所述螺旋盘管水冷壁的螺旋管上设置2~10圈水冷壁,所述螺旋盘管水冷壁位于所述第三级筒型水冷壁内部。合成气经过所述输气导管11进入所述对流废锅12中,通过所述第三级筒型水冷壁和3~20组螺旋盘管水冷壁进行第三次热量回收,最终将粗合成气温度冷却至200

‑

400℃之间,可实现高品位热量回收,热量利用率高,回收的热量可根据实际生产需要作为热源等,节约了生产成本。

35.上述回收干煤粉余热的废锅气化装置的气化方法过程为:干煤粉通过所述顶置燃烧器1或所述侧置燃烧器2喷入所述燃烧室3中,与经所述顶置燃烧器1通入的氧气在所述燃烧室3中发生氧化反应,生成温度为1300℃~1700℃的粗合成气和灰渣;粗合成气和灰渣通过所述渣口4进入所述辐射废锅5,先经过所述第一级水冷壁6进行第一次热量回收,粗合成气和灰渣自上而下沿着所述第一级水冷壁6到达所述辐射废锅5底部,受到所述降温喷头9的激冷降温,其中激冷介质可采用气体或激冷水,激冷气体通常采用二氧化碳或一氧化碳和氢气组成的合成气体,激冷介质消耗量与所述第一级水冷壁6底部合成气温度有关,被激冷后的合成气达到300

‑

1000℃之间,灰渣进入所述辐射废锅5底部降温至250℃以下经由所述排渣口10排出;被激冷后的合成气进入所述第一级水冷壁6与所述第二级水冷壁8之间的间隙中,进行第二次热量回收;进行两次换热后,粗合成气被冷却至800℃以下,再经过所述输气导管11进入所述对流废锅12中,进行第三次热量回收,最终将粗合成气冷却至200

‑

400℃,完成了干煤粉余热回收。本实用新型工艺流程简单、热量回收率高、后期维护便利,适应煤种广泛。

36.本技术采用辐射废锅加对流废锅的设计,辐射废锅内部设计两级水冷壁结构,其中所述第一级水冷壁设计为筒形水冷壁或筒形水冷壁结合翅片水冷壁的结构,所述第二级水冷壁为筒形水冷壁,增加了煤气化过程中的热量回收率,在辐射废锅底部设计降温喷头对合成气进行降温后,高温合成气再经过所述第一级水冷壁与第二级水冷壁之间的环隙,进行两次换热后,粗合成气冷却至800℃以下,然后粗合成气再上升到辐射废锅上部经所述输气导管进入对流废锅,进行第三次热量回收,最终将粗合成气冷却至200

‑

400℃之间,该结构设计有效的将辐射废锅与对流废锅相结合,解决了现有的废锅气化炉工艺流程复杂、

废锅系统维护困难、投资大的问题;解决了现有的气化工序辐射废锅后无法设计对流废锅的难题,同时最大限度的回收高温合成气的显热,可大幅度减少水的消耗。本实用新型将燃烧室生成的温度为1300℃

‑

1700℃的粗合成气降至200

‑

400℃,通过三次热量回收,完成了高品位热量回收,回收的热量可根据实际生产需要作为热源等,热量利用率高,节约了生产成本。

37.本技术提供的实施例之间的相似部分相互参见即可,以上提供的具体实施方式只是本技术总的构思下的几个示例,并不构成本技术保护范围的限定。对于本领域的技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下依据本技术方案所扩展出的任何其他实施方式都属于本技术的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1