基于超临界二氧化碳和水互溶流体的地热能驱动循环系统

1.本发明涉及地热能开发领域,具体涉及一种能利用地热能的以超临界二氧化碳和水互溶流体为工质的动力循环装置。

背景技术:

2.全球气候变化是人类社会需要共同面对的严峻挑战,人类生产生活产生的温室气体排放被认为是全球气候变暖的主要原因而受到普遍关注,能源行业由于化石燃料消费因此成为人类社会关注的焦点。所以,实现“碳中和”目标已成为应对全球气候变化、减缓全球变暖的重要国际社会共识和行动。

3.发展 二氧化碳捕获、利用与封存(ccus)技术发展是实现“碳中和”目标的方法之一。

4.随着二氧化碳的封存与含盐水层的开采,将形成以超临界态二氧化碳为主的地质封存层。由于封存层受周边岩石层的地质传热作用,其封存的超临界二氧化碳将具备开发价值。

5.如专利申请号 202011069098 .8,专利名称为:同轴冷侧预压缩超临界二氧化碳布雷顿循环系统及方法的专利申请中,同轴冷侧预压缩超临界二氧化碳布雷顿循环系统及方法,所述循环系统包括主压缩机、低温回热器、高温回热器、预压缩机、透平和热源;所述低温回热器和高温回热器均包括低压侧和高压侧;所述主压缩机将工质压力提升至设计水平后进入低温回热器的高压侧预热,经过低温回热器预热后的工质经过预压缩机提升压力后进入高温回热器的高压侧加热,经过高温回热器加热的工质经过热源吸收热量进入透平做功将热能转换为机械能;所述透平出口的工质依次经过高温回热器的低压侧、低温回热器的低压侧回到主压缩机。

6.现有技术中,现有的压缩超临界二氧化碳布雷顿循环系统及方法,未有适用于地热能采集的案例,同时,由于含盐水层内含有水体,超临界二氧化碳注入含盐水层后,会和含盐水层内的水体产生融合,形成超临界二氧化碳和水的互溶流体;现有以超临界二氧化碳作为工质的技术方案,也无法应用于以含盐水层为热源的生产。

技术实现要素:

7.发明目的:本发明的目的是解决含盐水层的开采利用问题,提供一种对地质封存的超临界二氧化碳进行闭式开发利用,实现地热能到动能的转化的基于超临界二氧化碳和水互溶流体的地热能驱动循环系统。

8.技术方案:本发明所述的基于超临界二氧化碳和水互溶流体的地热能驱动循环系统,包括动力循环装置、二氧化碳捕获装置以及地热能系统,所述动力循环装置以地热能为主要动能,以超临界二氧化碳和水的互溶流体为工质。

9.进一步的,所述动力循环装置包括工质加热器、超临界二氧化碳透平、高温回热器、低温回热器、第一压缩机、第二压缩机、第三压缩机、主预冷器和副预冷器;

所述地热能系统包括加压泵和汽水分离器;所述加压泵用于将二氧化碳捕获装置捕获的二氧化碳导入盐水层;所述汽水分离器可将进去期内的工质内的水分部分排出。

10.进一步的,经所述工质加热器加热后的工质经所述超临界二氧化碳透平送入高温回热器,所述工质经高温回热器回热后送入低温回热器;经所述低温回热器回热的工质按一定比例,一部分送入主预冷器进行冷却,另一部分进入第三压缩机进行压缩;工质经过所述主预冷器冷却后,送入第一压缩机压缩,压缩后的工质送入副预冷器继续冷却后,送入第二压缩机再压缩,再压缩后的工质返回至低温回热器回热,并与经过第三压缩机压缩后的工质,汇总至高温回热器回热,回热后的工质送入二氧化碳捕获装置,循环往复。

11.进一步的,二氧化碳捕获装置捕获外界的二氧化碳,并使其压力达到超临界态,再利用加压泵将超临界态的二氧化碳导入盐水层,超临界态的二氧化碳与盐水层内的水互溶,形成超临界二氧化碳-水互溶流体;所述超临界二氧化碳-水互溶流体在盐水层中流动,其中一部分流入到地质盐水层洞穴,封存二氧化碳,同时排出盐水;另一部分沿循环方向流动,与盐水层中的地热能热交换,加热到一定温度;加热后的超临界二氧化碳-水互溶流体经过汽水分离器后,将多余水排出,新超临界二氧化碳-水互溶流体。

12.进一步的,所述新超临界二氧化碳-水互溶流体中,超临界二氧化碳与水的成分比为95:5。

13.有益效果:1.本系统利用盐水层中的地热能使co2获得能量,减少火力发电的碳排放和环境污染,再利用技术手段将co2与水分离,目前技术手段可以做到co2与h2o的质量比为95:5,随后再把co

2-h2o混合物投入到循环中。将经过循环后的co2注入盐水层,实现闭式循环,完成对二氧化碳的捕获、利用与封存(ccus),避免co2的排放,起到了节能减排的作用。

14.2.本系统以co

2-h2o布雷顿循环为基础,由于工质在超临界状态下的特异性质,其透平装置结构紧凑,灵活性强。

15.3.在基础布雷顿循环上加入预压缩机和相应的冷却器,可以减少压缩耗功。让透平出口压力可以进一步降低至临界压力以下,以增大做功量。

附图说明

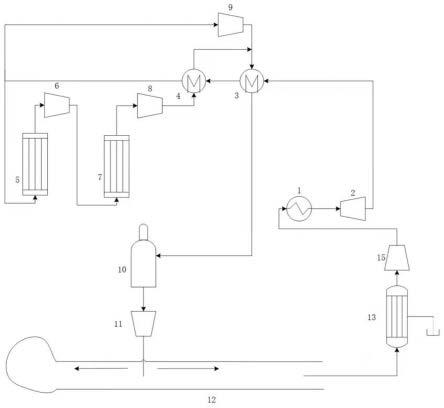

16.图1是发明的整体结构示意图。

具体实施方式

17.下面结合附图对本发明进行进一步说明。

18.如图1所示,本发明中,首先,通过二氧化碳捕获装置10捕获外界的二氧化碳,并使其压力达到超临界态7.38mpa,再利用加压泵11将二氧化碳导入盐水层12,超临界态的二氧化碳与盐水层12内的水互溶,形成超临界二氧化碳-水互溶流体。

19.使超临界二氧化碳-水互溶流体在盐水层中流动,其中一部分流入到地质盐水层洞穴,封存二氧化碳,同时排出盐水;另一部分沿循环方向流动,获取盐水层中的地热能,使

其加热到一定温度。

20.加热后的互溶流体经过汽水分离器13后,将多余水排出,得到超临界二氧化碳:水≈95:5的互溶流体2,处理后的超临界二氧化碳-水互溶流体经过加热器1将工质加热到循环最佳温度,通过超临界二氧化碳透平2做功,经过高温回热器3,低温回热器4,工质按一定比例,一部分送入主预冷器5进行冷却,另一部分进入第三压缩机9进行压缩;工质经过主预冷器5冷却后,送入第一压缩机6压缩,压缩后的工质送入副预冷器7继续冷却,送入第二压缩机8再压缩,再压缩后的工质返回至低温回热器4回热,并与经过第三压缩机9压缩后的工质,汇总至高温回热器3回热,回热后的工质送入二氧化碳捕集瓶10,循环往复。

21.超临界co2中间预冷布雷顿循环使用了三个压缩机,两个回热器,采用将超临界二氧化碳分流,可以很好的避免换热器两侧超临界二氧化碳热容量差距过大引起的夹点问题,从而提高了循环效率;压缩机前加热预冷装置,降低了压缩耗功,提高了循环效率。

22.在本装置中,超临界二氧化碳透平的效率为92%,第一压缩机6、第二压缩机8、第三压缩机9的效率均为82%,回热器效能小于等于0.95,且最大端差不小于5k;超临界二氧化碳透平入口压力为20mpa。

23.以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发眀范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

技术特征:

1.一种基于超临界二氧化碳和水互溶流体的地热能驱动循环系统,其特征在于:包括动力循环装置、二氧化碳捕获装置(10)以及地热能系统,所述动力循环装置以地热能为主要动能,以超临界二氧化碳和水的互溶流体为工质。2.根据权利要求1所述的地热能驱动循环系统,其特征在于:所述动力循环装置包括工质加热器(1)、超临界二氧化碳透平(2)、高温回热器(3)、低温回热器(4)、第一压缩机(6)、第二压缩机(8)、第三压缩机(9)、主预冷器(5)和副预冷器(7);所述地热能系统包括加压泵(11)和汽水分离器(13);所述加压泵(11)用于将二氧化碳捕获装置(10)捕获的二氧化碳导入盐水层12;所述汽水分离器(13)可将进去期内的工质内的水分部分排出。3.根据权利要求2所述的地热能驱动循环系统,其特征在于:经所述工质加热器(1)加热后的工质经所述超临界二氧化碳透平(2)送入高温回热器(3),所述工质经高温回热器(3)回热后送入低温回热器(4);经所述低温回热器(4)回热的工质按一定比例,一部分送入主预冷器(5)进行冷却,另一部分进入第三压缩机(9)进行压缩;工质经过所述主预冷器(5)冷却后,送入第一压缩机(6)压缩,压缩后的工质送入副预冷器(7)继续冷却后,送入第二压缩机(8)再压缩,再压缩后的工质返回至低温回热器(4)回热,并与经过第三压缩机(9)压缩后的工质,汇总至高温回热器(3)回热,回热后的工质送入二氧化碳捕获装置(10),循环往复。4.根据权利要求3所述的地热能驱动循环系统,其特征在于:二氧化碳捕获装置(10)捕获外界的二氧化碳,并使其压力达到超临界态,再利用加压泵(11)将超临界态的二氧化碳导入盐水层(12),超临界态的二氧化碳与盐水层(12)内的水互溶,形成超临界二氧化碳-水互溶流体;所述超临界二氧化碳-水互溶流体在盐水层中流动,其中一部分流入到地质盐水层洞穴,封存二氧化碳,同时排出盐水;另一部分沿循环方向流动,与盐水层中的地热能热交换,加热到一定温度;加热后的超临界二氧化碳-水互溶流体经过汽水分离器(13)后,将多余水排出,新超临界二氧化碳-水互溶流体。5.根据权利要求4所述的地热能驱动循环系统,其特征在于:所述新超临界二氧化碳-水互溶流体中,超临界二氧化碳与水的成分比为95:5。

技术总结

本发明公开了一种基于超临界二氧化碳和水互溶流体的地热能驱动循环系统,所述的基于超临界二氧化碳和水互溶流体的地热能驱动循环系统,包括动力循环装置、二氧化碳捕获装置以及地热能系统,所述动力循环装置以地热能为主要动能,以超临界二氧化碳和水的互溶流体为工质。本系统利用盐水层中的地热能使CO2获得能量,减少火力发电的碳排放和环境污染,再利用技术手段将CO2与水分离,目前技术手段可以做到CO2与H2O的质量比为95:5,随后再把CO

技术研发人员:曹越 李闯峰 沈吴双 范永康 薛睿

受保护的技术使用者:东南大学

技术研发日:2022.03.10

技术公布日:2022/6/24

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1