氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧系统及燃烧方法

本发明涉及的是一种氨燃料发动机,具体地说是发动机燃烧系统及方法。

背景技术:

1、氨燃料是零碳燃料不会产生碳排放,但其着火温度高、点火能量大、火焰传播速度慢、可燃极限窄,导致其不易着火燃烧,且燃烧性能及稳定性较差。氢是氨裂解的产物之一,氢燃料的辛烷值高、抗爆震性好,且燃烧速度快、着火极限宽广,因此可以用少量的氢燃料改善氨燃料的燃烧效率。燃烧是实现发动机高效率和低排放的核心和关键,要实现发动机全工况的高效稳定燃烧需要掺混其他的高反应活性燃料,通过调整双燃料发动机在燃烧过程中的燃烧策略,搭配米勒循环提高热效率,就能在提高双燃料发动机动力性的同时降低污染物排放。

2、公开号cn114109587a的专利燃烧装置及系统,通过点燃氢燃料在第二燃烧室内燃烧产生的射流火焰引燃第一燃烧室中的氨燃料束,实现扩散燃烧,具有较高热效率。但其结构复杂,需要引燃装置,未考虑多工况下发动机工作的稳定性问题,且增大了高温型nox生成的概率。公开号cn115217622a的专利一种基于反应活性调控的氨氢融合燃料控制系统,用车载制氢装置制备氢气,通过在进气道喷射氨气和氢气,在气缸内形成氨氢融合燃料,并通过控制氢气喷射量来调控氨氢融合燃料的反应活性。但进气道喷射氨气易产生泄露,并且需要更高能量的点火装置形成氢气射流,装置的安全稳定性问题可能并不适合车用。现有氨燃料发动机专利问题集中在高能点火装置和贮存输运方式并未解决,选用氢气改善燃烧的稳定性问题并不能保证,需要对氢气来源以及喷射策略进行更合理的设计。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供能实现发动机多模式燃烧、满足双燃料发动机全工况范围高效率和低排放的氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧系统及燃烧方法。

2、本发明的目的是这样实现的:

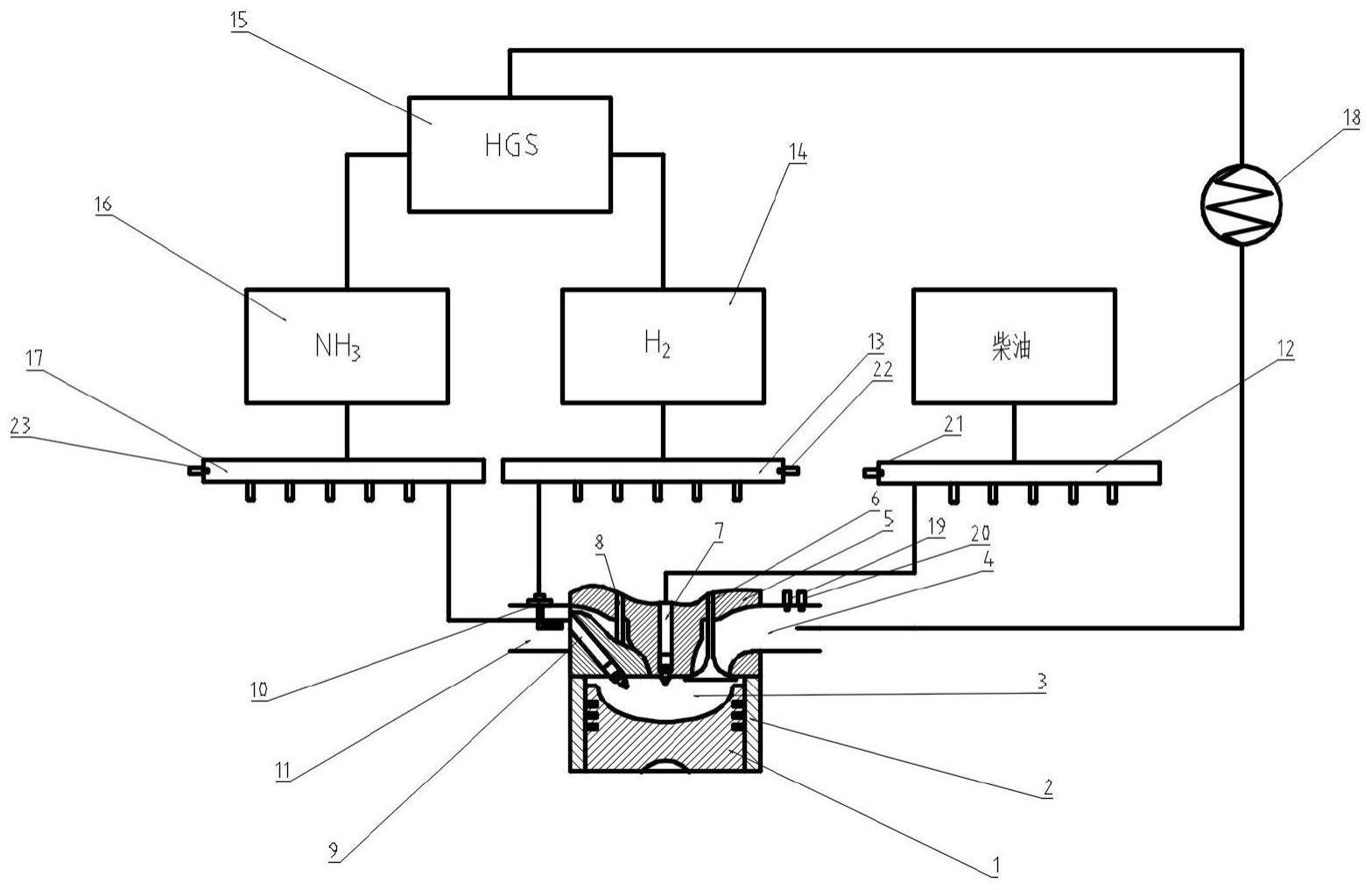

3、本发明氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧系统,其特征是:包括储氨罐、储氢罐、柴油箱、氢气发生系统、气缸、气缸盖、活塞,所述气缸、气缸盖和活塞组成燃烧室,燃烧室连接进气道和排气道,气缸盖上安装有同心双针阀喷油器、缸内直喷氨喷射器、氢燃料喷射器,同心双针阀喷油器中心轴线与气缸中心轴线重合;

4、所述同心双针阀喷油器包括外部大流量喷油器、内部小流量喷油器,外部大流量喷油器包括外部大流量喷油器针阀体、内部小流量喷油器针阀体,外部大流量喷油器针阀体位于内部小流量喷油器针阀体外部,且二者之间形成外部大流量喷油器油道,内部小流量喷油器包括内部小流量喷油器针阀体、内部小流量喷油器针阀,内部小流量喷油器针阀体位于内部小流量喷油器针阀外部,且二者之间形成内部小流量喷油器油道;

5、柴油箱通过燃油轨连接同心双针阀喷油器,氢气发生系统分别连接储氨罐和储氢罐,储氨罐通过氨轨连接缸内直喷氨喷射器,储氢罐通过氢轨连接氢燃料喷射器。

6、本发明氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧系统还可以包括:

7、1、氢气发生系统通过余热回收装置连接排气道。

8、2、所述外部大流量喷油器为轴针式喷油器,内部小流量喷油器为多孔式喷油器,喷孔数量为6-8个,外部大流量喷油器和内部小流量喷油器均包括独立的针阀、针阀体、弹簧、电磁阀和油道。

9、3、内部小流量喷油器针阀体流量相对于外部大流量喷油器针阀体流量,更早达到线性度区间。

10、4、缸内直喷氨喷射器具有多孔结构,缸内直喷氨喷射器位于气缸盖靠近进气道一侧,喷孔关于缸内直喷氨喷射器中心轴线呈轴对称分布。

11、5、同心双针阀喷油器中心轴线与气缸中心轴线重合。

12、6、缸内直喷氨喷射器中心轴线和同心双针阀喷油器的中心轴线在同一空间平面内指向所述燃烧室的中心。

13、本发明氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧方法,其特征是:包括纯柴油模式:在启动、怠速和小负荷工况下,上止点前同心双针阀喷油器的内部小流量喷油器针阀抬起,外部大流量喷油器轴针下移,喷射小流量柴油,随着流量需要的增加且超出小流量喷射器的供油能力时,切换为同心双针阀喷油器的大流量喷油器喷射燃油,同心双针阀喷油器的内部小流量喷油器针阀落下,内部小流量喷油器喷孔关闭,外部大流量喷油器轴针上移,当上移高度超过预设距离后,喷孔处的柴油流通面积迅速增加;在大负荷条件下,同心双针阀喷油器的大流量和小流量喷油器同时工作。

14、本发明氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧方法还可以包括:

15、1、包括双燃料模式:双燃料模式下,发动机处在中低负荷时,柴油作为主燃料,进气门开启后,氢气经氢燃料喷射器喷射与新鲜空气一同经过进气道进入气缸内,形成氢预混合气;压缩冲程后半段缸内直喷氨喷射器针阀抬起向缸内喷射高压液氨,喷射持续期小于半个压缩冲程,氨燃料与氢预混合气实现非均匀混合,上止点前同心双针阀喷油器的内部小流量喷油器针阀抬起,外部大流量喷油器轴针下移,喷射小流量柴油,实现柴油喷射持续期与氨燃料喷射持续期有部分重叠,形成浓度梯度分层,实现高反应活性柴油、氢气和氨燃料的耦合分层燃烧;

16、双燃料模式下,发动机处在高负荷时,氨作为主燃料,柴油作为引燃燃料;进气门关闭时刻推迟,实现发动机实际压缩比小于膨胀比,同时控制egr阀在排气阶段工作,使部分废气经冷却后流回缸内;在压缩冲程前半段缸内直喷氨喷射器针阀抬起喷射低压液氨,喷射持续期大于半个压缩冲程,在上止点同心双针阀喷油器的外部大流量喷油器轴针下移,内部小流量喷油器针阀抬起,喷射小流量引燃柴油,实现缸内以氨燃料为主的混合燃料着火和稳定燃烧。

17、本发明的优势在于:本发明给出氨燃料在内燃机应用燃烧的具体燃烧模式,通过设计合理、稳定的产氢、供氢装置,可调轨压的供氨装置和双共轨燃油供给系统,综合控制柴油、氢与氨燃料喷射,并采用同心双针阀喷油器避免在气缸盖上布置过多喷射器,以及电控系统灵活调整柴油、氢和氨燃料的比例、喷射规律和喷射正时等参数,实现燃烧模式的灵活切换、燃烧始点和放热速率精确控制;通过氢预混合气解决中低负荷缸内直喷氨燃料不易着火和燃烧不完全等问题,通过外部egr系统降低缸内最高燃烧温度,以减少柴油模式和双燃料模式下的高负荷nox排放和抑制爆震现象,实现发动机全工况的高效率和低排放;并且本发明采用双共轨燃油供给系统,可根据不同场合供给包含轻柴油、合成柴油、生物柴油等不同品质的柴油,节约成本。

技术特征:

1.氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧系统,其特征是:包括储氨罐、储氢罐、柴油箱、氢气发生系统、气缸、气缸盖、活塞,所述气缸、气缸盖和活塞组成燃烧室,燃烧室连接进气道和排气道,气缸盖上安装有同心双针阀喷油器、缸内直喷氨喷射器、氢燃料喷射器,同心双针阀喷油器中心轴线与气缸中心轴线重合;

2.根据权利要求1所述的氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧系统,其特征是:氢气发生系统通过余热回收装置连接排气道。

3.根据权利要求1所述的氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧系统,其特征是:所述外部大流量喷油器为轴针式喷油器,内部小流量喷油器为多孔式喷油器,喷孔数量为6-8个,外部大流量喷油器和内部小流量喷油器均包括独立的针阀、针阀体、弹簧、电磁阀和油道。

4.根据权利要求1所述的氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧系统,其特征是:内部小流量喷油器针阀体流量相对于外部大流量喷油器针阀体流量,更早达到线性度区间。

5.根据权利要求1所述的氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧系统,其特征是:缸内直喷氨喷射器具有多孔结构,缸内直喷氨喷射器位于气缸盖靠近进气道一侧,喷孔关于缸内直喷氨喷射器中心轴线呈轴对称分布。

6.根据权利要求1所述的氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧系统,其特征是:同心双针阀喷油器中心轴线与气缸中心轴线重合。

7.根据权利要求1所述的氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧系统,其特征是:缸内直喷氨喷射器中心轴线和同心双针阀喷油器的中心轴线在同一空间平面内指向所述燃烧室的中心。

8.氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧方法,其特征是:包括纯柴油模式:在启动、怠速和小负荷工况下,上止点前同心双针阀喷油器的内部小流量喷油器针阀抬起,外部大流量喷油器轴针下移,喷射小流量柴油,随着流量需要的增加且超出小流量喷射器的供油能力时,切换为同心双针阀喷油器的大流量喷油器喷射燃油,同心双针阀喷油器的内部小流量喷油器针阀落下,内部小流量喷油器喷孔关闭,外部大流量喷油器轴针上移,当上移高度超过预设距离后,喷孔处的柴油流通面积迅速增加;在大负荷条件下,同心双针阀喷油器的大流量和小流量喷油器同时工作。

9.根据权利要求8所述的氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧方法,其特征是:包括双燃料模式:双燃料模式下,发动机处在中低负荷时,柴油作为主燃料,进气门开启后,氢气经氢燃料喷射器喷射与新鲜空气一同经过进气道进入气缸内,形成氢预混合气;压缩冲程后半段缸内直喷氨喷射器针阀抬起向缸内喷射高压液氨,喷射持续期小于半个压缩冲程,氨燃料与氢预混合气实现非均匀混合,上止点前同心双针阀喷油器的内部小流量喷油器针阀抬起,外部大流量喷油器轴针下移,喷射小流量柴油,实现柴油喷射持续期与氨燃料喷射持续期有部分重叠,形成浓度梯度分层,实现高反应活性柴油、氢气和氨燃料的耦合分层燃烧;

技术总结

本发明的目的在于提供氢、柴油、氨三元燃料发动机燃烧系统及燃烧方法,包括燃烧系统、电控系统、双共轨燃油供给系统、氢气产生及供给系统、氨燃料供给系统和外部EGR系统;采用多点低压喷射方式向每缸供给氢气,用于改善中低负荷双燃料模式下氨与空气混合气的活性,确保低反应活性燃料的可靠着火和加快燃烧速度,有效提升发动机的综合性能和效率;外部EGR系统工作使得废气经冷却后与新鲜空气一同进入缸内,降低最高燃烧温度,降低发动机高负荷下NOx排放和抑制爆震现象。本发明能综合控制柴油、氢气与氨燃料喷射,实现发动机多模式燃烧,从而实现发动机低碳、高效率和低排放目标。

技术研发人员:杨立平,姜峰

受保护的技术使用者:哈尔滨工程大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!