进气稳压装置及摩托车的制作方法

本申请涉及摩托车发动机,特别是涉及一种进气稳压装置及摩托车。

背景技术:

1、二轮摩托车等车辆的发动机部分主要包括发动机、进气系统,具体包含发动机进气管、节气阀体、空滤器出气管,空滤器本体,滤芯以及空滤器进气管。在发动机中进气冲程过程中,外部空气从空滤器进气管进入直到气缸内。对于发动机进气系统,要求进气阻力小,气体流动顺畅,且吸气音小。空滤器在进气系统中不仅起到过滤空气的作用,而且是重要的保证发动机做功性能以及降低吸气噪音的零部件。

2、对于多缸发动机,由于不同气缸对应的空滤器出气管入口均处于同一个空滤器干净腔,且两缸进气时刻存在先后顺序,两根空滤器出气管会因为压力波现象的存在互相影响进气效率,会影响发动机的耐久性。传统技术中,采用单独设计的一个独立的稳压腔零件,安装并紧固在出气管上,然而,这种方案每个缸均需要一个单独的稳压腔零件,零件数量会明显增加,整车生产成本会因此增加,不符合降本的生产目标。同时,独立稳压腔方案需要占用额外的整车空间,这会给整车的整体布置带来极大的不便。

技术实现思路

1、有必要提供一种进气稳压装置及摩托车,能够有效降低生产成本,提高空滤器的结构紧凑性。

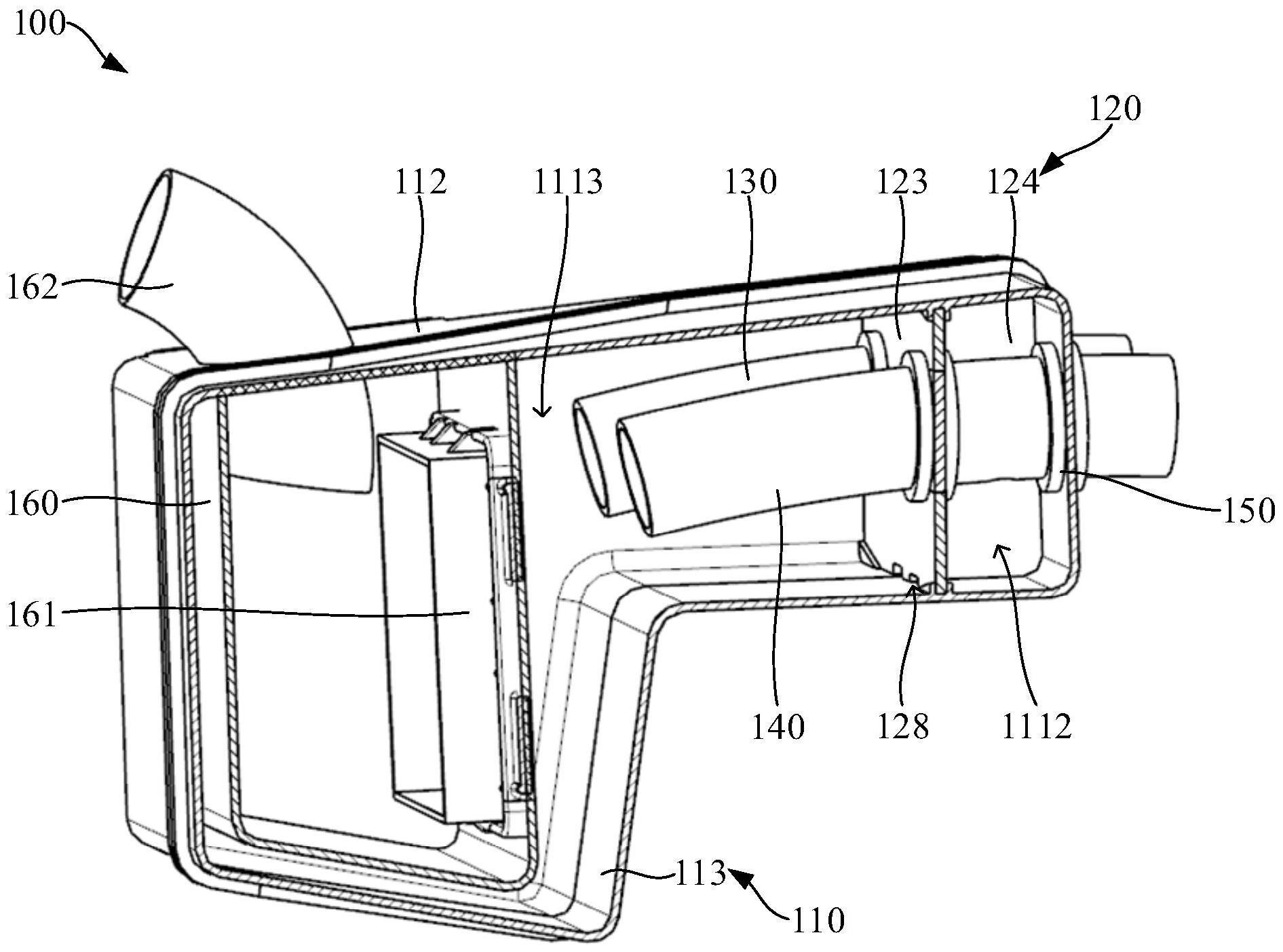

2、其技术方案如下:一种进气稳压装置,所述进气稳压装置包括:壳体组件,所述壳体组件内部设有过滤腔;隔离件,所述隔离件设置于所述过滤腔内,且所述隔离件将所述过滤腔隔离成内腔、第一稳压腔及第二稳压腔,所述隔离件分别开设有第一开口及第二开口,所述第一稳压腔通过所述第一开口连通于所述内腔,所述第二稳压腔通过所述第二开口连通于所述内腔;第一出气管与第二出气管,所述第一出气管与所述壳体组件连接并穿过所述第一稳压腔伸入所述内腔中,所述第一出气管的侧壁与所述第一开口密封配合,且所述第一出气管开设有连通与所述第一稳压腔的第一通气孔;所述第二出气管与所述壳体组件连接并穿过所述第二稳压腔伸入所述内腔中,所述第二出气管的侧壁与所述第二开口密封配合,且所述第二出气管开设有连通于所述第二稳压腔的第二通气孔。

3、上述进气稳压装置,在装配过程中,隔离件安装在壳体组件内,从隔离腔中隔离出第一稳压腔和第二稳压腔,将第一出气管和第二出气管分别穿过第一稳压腔和第二稳压腔连通于内腔后,内腔能够分别对两个气缸进行出气。在工作过程中,由于第一出气管和第二出气管分别通过第一通气孔和第二通气孔与第一稳压腔和第二稳压腔连通,第一稳压腔和第二稳压腔能够缓解第一出气管和第二出气管上的压力波动,降低气缸在进气过程中相互影响的程度,从而改善两缸的进气不均匀性,使得两缸的做功性能变得更加接近。由于隔离件在壳体组件的内部,集成度较高,充分利用壳体组件的内部空间,有利于提高结构紧凑性,保证摩托车的整车布置和外观完整性。并且,无需增加零部件,有利于控制生产成本。

4、在其中一个实施例中,所述壳体组件包括第一壳体与第二壳体,所述第一壳体与所述第二壳体可拆卸连接并围成所述过滤腔,所述隔离件与所述第一壳体和/或所述第二壳体连接。

5、在其中一个实施例中,所述隔离件包括第一隔离板与第二隔离板,所述第一隔离板与所述过滤腔的内壁连接,所述第二隔离板分别与所述第一隔离板和所述过滤腔的内壁连接。

6、在其中一个实施例中,所述隔离件还包括第一支撑板和第二支撑板,所述第一支撑板与所述第一壳体连接,且所述第一支撑板与所述第一隔离板配合围成所述第一开口;所述第二支撑板与所述第二壳体连接,且所述第二支撑板与所述第一隔离板配合围成所述第二开口。

7、在其中一个实施例中,所述第一壳体的内壁设有第一卡接部,所述第二壳体的内壁设有第二卡接部,所述第一隔离板分别与所述第一卡接部和所述第二卡接部卡接配合。

8、在其中一个实施例中,所述第一卡接部为两个以上,两个以上所述第一卡接部在第一壳体的内壁上间隔设置,所述第一隔离板与两个以上所述第一卡接部卡接配合。

9、在其中一个实施例中,所述第二卡接部为两个以上,两个以上所述第二卡接部在第二壳体的内壁上间隔设置,所述第一隔离板与两个以上所述第二卡接部卡接配合。

10、在其中一个实施例中,所述隔离件还开设有第一过油槽和第二过油槽,所述第一稳压腔通过所述第一过油槽与所述内腔连通,所述第二稳压腔通过所述第二过油槽与所述内腔连通,所述第一过油槽与所述第二过油槽均用于通过机油。

11、在其中一个实施例中,所述第一稳压腔的腔壁还开设有第三开口,所述第一开口与所述第三开口相对设置,所述第一出气管上间隔设有至少两个密封件,至少两个所述密封件分别与所述第一开口的内壁和第三开口的内壁密封配合。

12、在其中一个实施例中,所述第二稳压腔的腔壁还开设有第四开口,所述第二出气管上间隔设有至少两个密封件,至少两个所述密封件分别与所述第二开口的内壁和第四开口的内壁密封配合。

13、在其中一个实施例中,所述壳体组件还包括进气腔体,所述进气腔体位于所述内腔中,且所述进气腔体开设有进气腔和连通于所述进气腔的进气口,所述进气腔体上设有过滤件,所述进气腔通过所述过滤件与所述内腔连通,所述进气稳压装置还包括进气管,所述进气管通过所述进气口与所述进气腔连通。

14、一种摩托车,所述摩托车包括上述中任意一项所述的进气稳压装置。

15、上述摩托车,在装配过程中,隔离件安装在壳体组件内,从隔离腔中隔离出第一稳压腔和第二稳压腔,将第一出气管和第二出气管分别穿过第一稳压腔和第二稳压腔连通于内腔后,内腔能够分别对两个气缸进行出气。在工作过程中,由于第一出气管和第二出气管分别通过第一通气孔和第二通气孔与第一稳压腔和第二稳压腔连通,第一稳压腔和第二稳压腔能够缓解第一出气管和第二出气管上的压力波动,降低气缸在进气过程中相互影响的程度,从而改善两缸的进气不均匀性,使得两缸的做功性能变得更加接近。由于隔离件在壳体组件的内部,集成度较高,充分利用壳体组件的内部空间,有利于提高结构紧凑性,保证摩托车的整车布置和外观完整性。并且,无需增加零部件,有利于控制生产成本。

技术特征:

1.一种进气稳压装置,其特征在于,所述进气稳压装置包括:

2.根据权利要求1所述的进气稳压装置,其特征在于,所述壳体组件包括第一壳体与第二壳体,所述第一壳体与所述第二壳体可拆卸连接并围成所述过滤腔,所述隔离件与所述第一壳体和/或所述第二壳体连接。

3.根据权利要求2所述的进气稳压装置,其特征在于,所述隔离件包括第一隔离板与第二隔离板,所述第一隔离板与所述过滤腔的内壁连接,所述第二隔离板分别与所述第一隔离板和所述过滤腔的内壁连接。

4.根据权利要求3所述的进气稳压装置,其特征在于,所述隔离件还包括第一支撑板和第二支撑板,所述第一支撑板与所述第一壳体连接,且所述第一支撑板与所述第一隔离板配合围成所述第一开口;所述第二支撑板与所述第二壳体连接,且所述第二支撑板与所述第一隔离板配合围成所述第二开口。

5.根据权利要求4所述的进气稳压装置,其特征在于,所述第一壳体的内壁设有第一卡接部,所述第二壳体的内壁设有第二卡接部,所述第一隔离板分别与所述第一卡接部和所述第二卡接部卡接配合。

6.根据权利要求5所述的进气稳压装置,其特征在于,所述第一卡接部为两个以上,两个以上所述第一卡接部在第一壳体的内壁上间隔设置,所述第一隔离板与两个以上所述第一卡接部卡接配合;和/或,

7.根据权利要求1所述的进气稳压装置,其特征在于,所述隔离件还开设有第一过油槽和第二过油槽,所述第一稳压腔通过所述第一过油槽与所述内腔连通,所述第二稳压腔通过所述第二过油槽与所述内腔连通,所述第一过油槽与所述第二过油槽均用于通过机油。

8.根据权利要求1所述的进气稳压装置,其特征在于,所述第一稳压腔的腔壁还开设有第三开口,所述第一开口与所述第三开口相对设置,所述第一出气管上间隔设有至少两个密封件,至少两个所述密封件分别与所述第一开口的内壁和第三开口的内壁密封配合;和/或,

9.根据权利要求1-8中任意一项所述的进气稳压装置,其特征在于,所述壳体组件还包括进气腔体,所述进气腔体位于所述内腔中,且所述进气腔体开设有进气腔和连通于所述进气腔的进气口,所述进气腔体上设有过滤件,所述进气腔通过所述过滤件与所述内腔连通,所述进气稳压装置还包括进气管,所述进气管通过所述进气口与所述进气腔连通。

10.一种摩托车,其特征在于,所述摩托车包括权利要求1-9中任意一项所述的进气稳压装置。

技术总结

本申请涉及一种进气稳压装置及摩托车。所述进气稳压装置包括:壳体组件,所述壳体组件内部设有过滤腔;隔离件,所述隔离件设置于所述过滤腔内,且所述隔离件将所述过滤腔隔离成内腔、第一稳压腔及第二稳压腔;第一出气管与第二出气管,所述第一出气管与所述壳体组件连接并穿过所述第一稳压腔伸入所述内腔中,所述第一出气管的侧壁与所述第一开口密封配合,且所述第一出气管开设有连通与所述第一稳压腔的第一通气孔。由于隔离件在壳体组件的内部,集成度较高,充分利用壳体组件的内部空间,有利于提高结构紧凑性,保证摩托车的整车布置和外观完整性。并且,无需增加零部件,有利于控制生产成本。

技术研发人员:黄顺发,高宏亮

受保护的技术使用者:江门市大长江集团有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!